PARIS FILM CRITICS AWARDS 2024 : nominations, Prix d'honneur décerné à Vincent Lindon et projection du documentaire de Pierre Filmon

Comme chaque année, avec le mois de janvier vient l’heure de l’annonce des nominations pour les Paris Film Critics Awards dont ce sera cette année la 3ème édition et dont j’ai toujours le plaisir de faire partie du jury constitué d’un collège de votants composé de 100 critiques et journalistes professionnels de cinéma et culture basés à Paris (l’académie des Paris Film Critics). L’académie en question désigne ainsi les meilleurs longs-métrages (sortis en salles ou sur des plateformes durant l’année 2023) et talents du cinéma français et international qui seront en compétition lors de cette 3ème édition des Paris Film Critics Awards.

Pour rappel : créés à l’initiative de Sam Bobino (fondateur & co-président du Festival du Film de La Baule -vous pouvez retrouver ici mon compte-rendu de la dernière édition de ce festival-, délégué général de la Semaine du Cinéma Positif à Cannes), les 3èmes Paris Film Critics Awards seront décernés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 4 février prochain à Paris et qui sera présentée par les journalistes et membres de l’académie, Elodie Suigo (France Info) et Kevin Elarbi (Canal+ / Le Cercle).

Lors de cette cérémonie, l’académie des Paris Film Critics Awards honorera les membres de l’industrie cinématographique qui ont excellé dans leur domaine, durant l’année précédente, et rendra hommage à deux grandes figures du cinéma international avec le prix d’honneur et le prix pour l’ensemble d’une carrière dont les noms seront dévoilés le soir même.

Parmi les nouveautés cette année, la création de trois nouveaux prix, celui des meilleurs costumes, de la contribution exceptionnelle au cinéma et celui rendant hommage à une institution majeure du cinéma.

À l’image des New York Film Critics Circle Awards, Los Angeles Film Critics Association Awards ou London Critics Film Awards, les Paris Film Critics Awards récompensent chaque année le meilleur du cinéma mondial.

Le palmarès de la première édition des Paris Film Critics Awards avait couronné beaucoup de films français et avait ainsi témoigné de la diversité de la production cinématographique française, ce qui fut d'ailleurs à nouveau le cas l’an passé. En 2022, c’est ainsi le long-métrage de Xavier Giannoli, Illusions perdues, qui avait reçu le Paris Film Critics Awards du meilleur film tandis que son acteur Vincent Lacoste recevait celui du meilleur second rôle masculin pour cette adaptation magistrale du chef-d’œuvre de Balzac. Vous pouvez retrouver mon compte-rendu complet de cette prelière édition des Paris Film Critics Awards ainsi que le palmarès, dans mon article, ici. L’an passé, La Nuit du 12 avait été élu meilleur film de l’année. Le film de Dominik Moll avait également reçu le prix de la meilleure adaptation et du meilleur second rôle féminin par Anouk Grinberg. Je vous invite à lire mon récit complet de la cérémonie 2023 et le détail du palmarès ici.

Crédit photo : Nick & Chloé

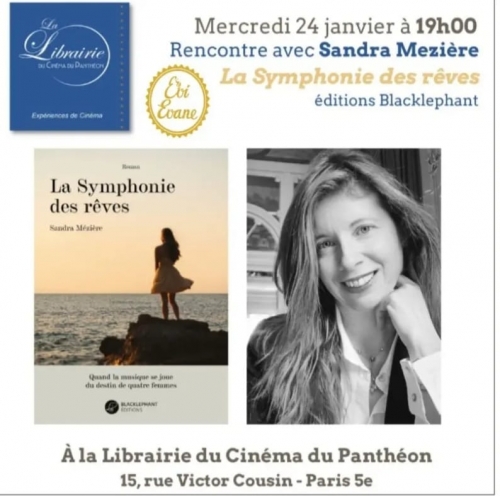

L’acteur, Vincent Lindon (aussi scénariste et producteur), recevra un Paris Film Critics Award d’honneur récompensant l’ensemble de sa carrière. Ce prix honorifique lui sera décerné par les membres de l’Académie des Paris Film Critics. La récompense lui sera remise lors de la cérémonie qui aura lieu ce 4 février. Ce trophée récompensera les quarante ans de carrière d’un artiste complet, prix d’interprétation au Festival de Cannes en 2015 pour La loi du Marché de Stéphane Brizé, suivi d’un César en 2016, un film qu’il a également co-produit tout comme Un autre monde (2021) du même Stéphane Brizé. Mais aussi interprète principal et inoubliable dans des films incontournables du cinéma français comme La Crise de Coline Serreau (1992), Fred et Ma Petite Entreprise de Pierre Jolivet (1997 et 1999), La Moustache d’Emmanuel Carrère (2004), Welcome de Philippe Lioret (2009), Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé (2009), Pater d’Alain Cavalier – dont il est aussi co-scénariste – (2011), Quelques heures de Printemps de Stéphane Brizé (2012), Rodin de Jacques Doillon (2017), En Guerre de Stéphane Brizé (2018) ou plus récemment Titane de Julia Ducournau (Palme d’or à Cannes en 2021), Enquête sur un Scandale d’État de Thierry de Peretti (2021), Un autre Monde – pour lequel il retrouve Stéphane Brizé – (2021) et Avec Amour et Acharnement de Claire Denis (2022). En 2022, il a été président du jury de la 75ème édition du Festival de Cannes où il a succédé à Spike Lee. Vincent Lindon est actuellement à l’affiche de la nouvelle série phare de Canal+, D’Argent et de Sang, créée par Xavier Giannoli et dans laquelle il tient le rôle principal. On le retrouvera prochainement dans les nouveaux films de Nicolas Boukhrief, Delphine et Muriel Coulin, Gilles Bourdos et Quentin Dupieux.

A l'issue de la cérémonie sera projeté le documentaire de Pierre Filmon, Jerry Schatzberg, portrait paysage (cf critique en bas de cet article). Un prix sera également remis à Jerry Schatzberg.

Un hommage sera également rendu au grand critique de cinéma, Michel Ciment, récemment disparu.

Cette année, en tête des nominations figurent Babylon (10), Oppenheimer (10), Killers of the flower moon (8), The Fabelmans (8).

Le cinéma hexagonal est aussi représenté en tête de ces nominations par la palme d’or de Justine Triet, Anatomie d’une chute (7). Des films qui, pour la plupart, interrogent l'art, la vérité et la fiction.

Le film de Justine Triet est ainsi un film palpitant sur le doute, le récit, la vérité, la complexité du couple, et plus largement des êtres. Un film qui fait une confiance absolue au spectateur. Un film dont le rythme ne faiblit jamais, que vous verrez au travers du regard de Daniel, l'enfant que ce drame va faire grandir violemment, comme lui perdu entre le mensonge et la vérité, juge et démiurge d’une histoire qui interroge, aussi, avec maestria, les pouvoirs et les dangers de la fiction.

Babylon, épopée à dessein cacophonique et fougueuse, exhale une fièvre qui nous emporte comme un morceau de jazz échevelé. Un film d’une captivante extravagance, excessif, effervescent et mélancolique, un chaos étourdissant aussi repoussant qu’envoûtant, qui heurte et emporte, une parabole du cinéma avec son mouvement perpétuel, dont vous ne pourrez que tomber amoureux si vous aimez le cinéma parce qu’il en est la quintessence, une quintessence éblouissante et novatrice.

The Fabelmans est une déclaration d’amour fou à ses parents et au cinéma de Spielberg. Film mélancolique, flamboyant, intime et universel. Ode aux rêves qu’il faut poursuivre coûte que coûte, malgré le danger, comme on pourchasserait une tornade dévastatrice. Un film sur le pardon, la curiosité. À fleur de peau. À fleur d’enfance. La force du cinéma en un film. Le cinéma qui transcende, transporte, révèle. Qui mythifie la réalité et débusque le réel. Le cinéma qui éclaire et sublime la réalité comme une danse à la lueur des phares. L’art cathartique aussi comme instrument de distanciation. L’art qui capture la beauté, même tragique.

Je me réjouis aussi des trois nominations de Tár, notamment celle de Cate Blanchett, prodigieuse dans cette ode à la polysémie et à la complexité humaines et artistiques, aussi palpitante qu’un thriller dont l’énigme consiste à découvrir qui était Linda Tarr devenue Lydia Tár. La force du film réside dans le fait de ne pas la lever totalement, donnant juste quelques pistes dans l'alcôve d'une modeste maison d'enfance américaine dans laquelle elle croise un frère dédaigneux.

Ravie d’y voir également figurer les acteurs India Hair, magistrale dans le premier long-métrage de Delphine Deloget, Rien à perdre, mais aussi Koji Yakusho, l’acteur de Perfect days, la promenade poétique de Wim Wenders dont on ressort avec l’envie de croire en tous les possibles de l’existence que ce film esquisse avec une infinie délicatesse.

Je regrette qu'il n'y ait qu’une seule nomination (pour l’adaptation) de The Son de Florian Zeller, un film sur les cœurs déchirés, meurtris, inconsolables, dévorés par la souffrance, l’impuissance ou la culpabilité. Une magistrale tragédie universelle dont la réalisation fait contraster ces espaces gris et déshumanisés de New York avec les jours ensoleillés, épousant l’instabilité des êtres, avec la caméra qui caresse les espaces inertes ou un chapeau qui s’égare dans les flots pour dire les souvenirs broyés, ou encore pour chavirer devant la beauté lumineuse, fugace et renversante d’une danse au son de It’s not unusual de Tom Jones puis de Wolf de Awir Leon, une joie évincée en un éclair comme le sera un personnage par un brillant mouvement de caméra.

Dans cette même catégorie de l’adaptation figure également Les algues vertes, magnifique portrait d’héroïne contemporaine, mais surtout un film engagé, militant même, qui pour autant n’oublie jamais le spectateur, et d’être une fiction, certes particulièrement documentée et instructive mais qui s’avère prenante de la première à la dernière seconde, tout en décrivant avec beaucoup d’humanité et subtilité un scandale sanitaire et toutes les réalités sociales qu’il implique.

Autre réjouissante nomination, celle du long-métrage renversant d’émotions de Charlotte Wells, Aftersun en premier film, un film avec un dernier plan inoubliable. Un dernier plan qui évoque le vide et le mystère que laissent les (êtres et moments, essentiels) disparus, et les instants en apparence futiles dont on réalise trop tard qu’ils étaient cruciaux, fragiles et uniques. Celui du manque impossible à combler. Celui du (couloir) du temps qui dévore tout.

Le scénario de L’Innocence de Kore-eda (récompensé lors du dernier Festival de Cannes) ne pouvait que figurer parmi les nommés. Un film qui, là aussi, incarne toute la beauté et la force du cinéma : sonder la complexité des êtres, nous perdre pour mieux nous aider à trouver une vérité, nous trouver aussi parfois, nous éblouir pour nous éclairer (avec ces plans du début et de fin, enflammé pour l’un et irradié pour l’autre, qui se répondent). Un film doux et poétique sur la rugosité des êtres et de la société japonaise, sur l’enfance et ses cruautés. Un film labyrinthique qui nous ramène à la source du tunnel et du secret qu’il traque comme dans un polar, celui des mystères de l’adolescence et de la fausse innocence des adultes. Un film sur les blessés de la vie, thème cher au cinéaste, comme la famille. Scénario et réalisation magistraux à l’unisson portés par la sublime ultime bo de Ryuichi Sakamoto.

Je me réjouis également de la nomination de Ella Rumpf pour Le théorème de Marguerite : un sublime portrait de femme et une brillante dissection métaphorique des effets de la création, de la solitude et de l'abnégation qu'elle implique, mais surtout un film sensible, parfaitement écrit et interprété, passionnant de la première à la dernière seconde.

Enfin, parmi les nommés pour le meilleur documentaire figure le remarquable film de Kaouther Ben Hania, Les Filles d'Olfa, lauréat du Prix de la Citoyenneté du dernier Festival de Cannes, une mise en abyme, une théâtralisation du réel aussi intéressante pour les questions avec lesquelles elle nous laisse et que cela fait émerger, les doutes sur la réécriture de la réalité également. Finalement, c’est aussi à une « anatomie d’une chute » que procède Kaouther Ben Hania, presque une enquête pour comprendre comment deux jeunes filles gaies et lumineuses ont pu se radicaliser, se tourner vers la noirceur, l’obscurantisme et la violence aveugle et inouïe. La musique d’Amine Bouhafa amplifie encore l’émotion. Par ce dispositif, la réalisatrice exalte aussi le rôle de la parole, là où elle n’était plus possible avec celles qui ne voulaient plus entendre que leur vérité, dogmatique. Le dernier regard face caméra nous hantera longtemps et renforce nos interrogations. Ce documentaire qui ne cède jamais au manichéisme, et qui brouille intelligemment la frontière entre réalité et fiction, pour mieux enfanter la vérité, est aussi original que fascinant, citoyen, instructif et poignant.

Je vous donne rendez-vous le 4 février pour le palmarès. En attendant, retrouvez les nominations complètes ci-dessous et, ici, mon article sur mon bilan de l'année cinéma 2023 dans lequel vous retrouverez la plupart des films nommés…et quelques oubliés.

NOMINATIONS PARIS FILM CRITICS AWARDS 2024

MEILLEUR FILM

ANATOMIE D’UNE CHUTE /Justine Triet

BABYLON/Damien Chazelle

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES /Jeanne Herry

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Martin Scorsese

OPPENHEIMER/Christopher Nolan

L’ENLÈVEMENT /Marco Bellocchio

THE FABELMANS / Steven Spielberg

MEILLEUR.E RÉALISATEUR.TRICE

CHRISTOPHER NOLAN/Oppenheimer

DAMIEN CHAZELLE /Babylon

JUSTINE TRIET /Anatomie d’une chute

STEVEN SPIELBERG/The Fabelmans

THOMAS CAILLEY/ Le Règne animal

MARCO BELLOCCHIO/ L’Enlèvement

JEANNE HERRY/Je verrai toujours vos visages

MEILLEURE ACTRICE

CATE BLANCHET /Tar

CATHERINE DENEUVE /Bernadette

HAFSIA HERZI/ Le Ravissement

LEA DRUCKER/ L’Été Dernier

LILY GLADSTONE / Killers of the Flower Moon

MARION COTILLARD/ Little Girl Blue

SANDRA HULLER/Anatomie d’une chute

MEILLEUR ACTEUR

ARIEH WORTHALTER/ Le Procès Goldman

BENJAMIN LAVERNHE / L’Abbé Pierre – Une vie de combats

CILLIAN MURPHY/Oppenheimer

KOJI YAKUSHO/Perfect Days

PAUL GIAMATTI/Winter Break

RAPHAËL QUENARD/Yannick

VINCENT LACOSTE / Le Temps d’aimer

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

ADÈLE EXARCHOPOULOS /Je verrai toujours vos visages

BLANCHE GARDIN/ Le livre des solutions

DA’VINE JOY RANDOLPH/Winter Break

EMILY BLUNT /Oppenheimer

INDIA HAIR/Rien à Perdre

MICHÈLE WILLIAMS /The Fabelmans

NOÉMIE MERLANT /Tar

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

BRAD PITT /Babylon

LOUIS GARREL / Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan

RAPHAËL QUENARD/Chien de la Casse

ROBERT DE NIRO/ Killers of the Flower Moon

ROBERT DOWNEY JR./Oppenheimer

ROMAIN DURIS / Le Règne Animal

RYAN GOSLING/Barbie

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE

CARRIE CROWLEY/The Quiet Girl

ELLA RUMPF / Le Théorème de Marguerite

KIM HIGELIN/ Le Consentement

MAGALIE LÉPINE-BLONDEAU/ Simple Comme Sylvain

MIA MCKENNA-BRUCE /How To Have Sex

STEPHANE CAILLARD/ Flo

SUZY BEMBA/ Le Retour

MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE

ARTHUR HARARI/ Le Procès Goldman

DIEGO CALVA/Babylon

GABRIEL LABELLE /The Fabelmans

MILO MACHADO GRANER/Anatomie d’une chute

PAUL KIRCHER/ Le Règne Animal

RAPHAËL QUENARD/Chien de la casse

SAMUEL KIRCHER/ L’Été Dernier

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

ANATOMIE D’UNE CHUTE /Justine Triet, Arthur Harari

BABYLON/Damien Chazelle

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES / Jeanne Herry

LE PROCES GOLDMAN/Cédric Khan, Nathalie Herzberg

LE RÈGNE ANIMAL /Thomas Cailley, Pauline Munier

L’INNOCENCE /Yüji Sakamoto

THE FABELMANS / Steven Spielberg, Tony Kushner

MEILLEURE ADAPTATION

KILLERS OF THE FLOWER MOON/ Eric Roth,

Martin Scorsese

LE CONSENTEMENT /Vanessa Fiho, Vanessa Springora,

François Pirot

LES ALGUES VERTES /Pierre Jolivet, Inès Léraud

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN/Alexandre

de La Patellière, Mathieu Delaporte

MON CRIME / François Ozon

OPPENHEIMER/Christopher Nolan

THE SON/Christopher Hampton, Florian Zeller

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

ANATOMIE D’UNE CHUTE / Simon Beaufils

BABYLON/ Linus Sandgren

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Rodrigo Prieto

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI/Vladislav Opelyants

LE RÈGNE ANIMAL /David Cailley

OPPENHEIMER/Hoyte van Hoytema

THE FABELMANS /Janusz Kaminski

MEILLEUR MONTAGE

ANATOMIE D’UNE CHUTE / Laurent Sénéchal

BABYLON/Tom Cross

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Thelma Schoonmaker

LE RÈGNE ANIMAL / Lilian Corbeille

LE LIVRE DES SOLUTIONS / Élise Fievet

OPPENHEIMER/Jennifer Lame

TAR/Monika Willi

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

BABYLON/Justin Hurwitz

DISCO BOY/Vitalic

LE GARÇON ET LE HÉRON/Joe Hisaiishi

LE RÈGNE ANIMAL /Andrea Laszlo De Simone

LINDA VEUT DU POULET !/Clément Ducol

OPPENHEIMER/ Ludwig Göransson

THE FABELMANS /John Williams

MEILLEURS DÉCORS

BABYLON/ Florencia Martin

BARBIE / Sarah Greenwood

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Jack Fisk

LES TROIS MOUSQUETAIRES :

D’ARTAGNAN/ Stéphane Taillasson

MON CRIME /Jean Rabasse

OPPENHEIMER/Ruth De Jong

THE FABELMANS /Rick Carter

MEILLEURS COSTUMES

BABYLON/Mary Zophres

BARBIE /Jacqueline Durran

KILLERS OF THE FLOWER MOON/Jacqueline West

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI/Dimitri Andreïev

L’ENLÈVEMENT / Sergio Ballo, Daria Calvelli

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN/Thierry

Delettre

NAPOLÉON/David Crossman, Janty Yates

MEILLEUR PREMIER FILM

AFTERSUN/Charlotte Wells

BERNADETTE / Léa Domenach

CHIEN DE LA CASSE /Jean-Baptiste Durand

HOW TO HAVE SEX/Molly Manning Walker

LE RAVISSEMENT /Iris Kaltenback

RIEN À PERDRE /Delphine Deloget

VINCENT DOIT MOURIR/ Stéphan Castang

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS /Alain Ughetto

LE GARÇON ET LE HÉRON/Hayao Miyazaki

LINDA VEUT DU POULET !/Chiara Malta, Sébastien

Laudenbach

MARS EXPRESS /Jérémie Périn

MON AMI ROBOT /Pablo Berger

SPIDER MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE /Joaquim Dos

Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

SUZUME /Makoto Shinkai

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

LA RIVIÈRE /Dominique Marchais

LES FILLES D’OLFA/ Kaouther Ben Hania

LITTLE GIRL BLUE /Mona Achache

NOTRE CORPS /Claire Simon

SUR L’ADAMANT /Nicolas Philibert

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ / Laura Poitras

VOYAGE AU PÔLE SUD/ Luc Jacquet

MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série)

D’ARGENT ET DE SANG/Xavier Giannoli

LA NUIT OU LAURIER GAUDREAULT S’EST RÉVEILLÉ /Xavier

Dolan

POLAR PARK /Gérald Hustache-Mathieu

SAMBRE /Alice Géraud, Marc Herpoux

SUCCESSION/Jesse Armstrong

TAPIE /Tristan Séguéla, Olivier Demangel

TOUT VA BIEN/Camille de Castelnau

CRITIQUE DE JERRY SCHATZBERG, PORTRAIT PAYSAGE de PIERRE FILMON

Je vous avais déjà parlé de Pierre Filmon, l’an passé, à l’occasion de la sortie de Entre deux trains (Long Time No See), son deuxième long-métrage et son premier long-métrage de fiction pour lequel j’avais eu un énorme coup de cœur. Je vous le recommande à nouveau vivement. Il est désormais disponible en DVD chez Tamasa éditions. Il a d’ailleurs reçu de nombreux prix dans le monde. Il a ainsi parcouru 35 festivals internationaux et 17 pays. Pierre Rochefort a obtenu le prix du meilleur acteur en Espagne. Au Chili, le film a obtenu le prix du Best fiction film. En Inde, au Rajasthan IFF, Pierre Filmon a obtenu deux prix : honorary Award et best directeur. Au Kosovo, le film a obtenu le prix du meilleur film… Et si cela ne suffisait pas pour vous convaincre de le découvrir, vous trouverez à nouveau ma critique ci-dessous.

Pierre Filmon a réalisé plusieurs courts-métrages et son premier long-métrage, Close encounters with Vilmos Zsigmond, était en Sélection officielle au Festival de Cannes 2016 dans le cadre de Cannes Classics. Ce documentaire est consacré à Vilmos Zsigmond, formidable directeur de la photographie qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs : Robert Altman, John Boorman, Steven Spielberg, Brian de Palma, Peter Fonda et… Jerry Schatzberg.

C’est justement à ce dernier que Pierre Filmon a donc consacré ce dernier documentaire : Jerry Schatzberg, portrait paysage, qui se focalise sur « l’univers photographique de Jerry Schatzberg, jeune homme de 95 ans, le dernier des Mohicans du Nouvel Hollywood, photographe et cinéaste qui a réalisé des films avec Al Pacino, Gene Hackman, Meryl Streep, Faye Dunaway et Morgan Freeman et a obtenu une Palme d’Or en 1973 pour L’épouvantail». Le film a été présenté en Première Mondiale à la 79ème Mostra, en septembre dernier.

Entre deux trains transpirait déjà la passion du cinéma, avec de nombreuses influences, d’Agnès Varda à David Lean. Et c’est cette même passion de l’art du passionné Pierre Filmon que l’on retrouve dans ce documentaire qui s’intéresse au travaille de photographe de Jerry Schatzberg. Même si vous ne connaissiez pas son travail, vous aviez forcément vu une de ses plus célèbres photos, celle, sublimissime, de Faye Dunaway, auréolée de noir, qui avait été mise à l’honneur sur l’affiche du Festival de Cannes 2011, modèle de grâce, d’épure, de sobriété, de sophistication, de mystère, de classe, de glamour, et même pourvue d’une certaine langueur… Cette photo avait été prise par Jerry Schatzberg en 1970.

Le documentaire de Pierre Filmon qui est le plus beau des hommages au travail remarquable et fascinant de Jerry Schatzberg est un dialogue de ce dernier avec le critique Michel Ciment au gré d’une exposition lors de laquelle il croise des portraits (dont, d’ailleurs, le sien), l’occasion de revenir sur ces fabuleuses rencontres qui ont donné lieu à ces photos singulières et marquantes. Ce plan-séquence permet de découvrir la richesse, la profondeur, la diversité du travail de l’artiste né dans le Bronx en 1927 (un an avec Kubrick au même endroit !) découvert par Pierre Ricient qui s’est battu pour que son premier film sorte en France. Rien ne prédestinait à la photographie et au cinéma celui qui travailla d’abord comme fourreur, comme son père, (ce qu’il détesta) avant de commencer comme assistant photographe pour le New York Times jusqu’ à devenir ce photographe immensément talentueux qui parvient toujours à capter quelque chose de la vérité des êtres (que ce soit de la toute jeune Catherine Deneuve, Aretha Franklin ou un enfant inconnu ou même des photos de nus) même dans des photos plus sophistiquées.

Michel Ciment a rappelé quel découvreur de talents il a aussi été, ayant notamment à son actif les découvertes d’Al Pacino ou Guillaume Canet qu’il avait fait tourner dès 2001 dans The day the ponies come back. « Ce qui le caractérisé, c'est de faire du mouvement, du presque cinéma dans un décor naturel réaliste» a expliqué hier Michel Ciment. Ce fut «le contraire pour Bob Dylan» avec des photos en studio dans lesquelles Schatzberg a « capté sa sensibilité, son intelligence et son charisme » a souligné Michel Ciment. Par ailleurs, pour ce dernier, « pas un seul metteur en scène américain n’a fait à la suite trois films aussi extraordinaires ».

Ce travail en petite équipe, 4 personnes avec Olivier Chambon qui avait déjà été le filmeur de la séquence sur Jerry Schatzberg dans le film de Pierre Filmon sur Vilmos Zsigmond, procure tout son caractère intimiste, sincère et naturel à ce documentaire.

Michel Ciment a conclu en disant que « le rapport émotionnel avec le sujet est très important » et que Jerry Schatzberg est un « esthète, grand metteur en scène formel mais qui s'intéresse aussi aux émotions, aux rapports humains comme c'est le cas de tous les grands metteurs en scène. Le public vient au cinéma pour ressentir des émotions. C'est ce travail formel qui lui permet d’accéder aux émotions. » C’est sans aucun doute aussi le cas du cinéma de Pierre Filmon qui cherche toujours à saisir l’émotion, par la fiction ou le documentaire.

Il se pourrait qu’il y ait une suite. Espérons-le tant ce documentaire nous donne envie d’en savoir plus sur Jerry Schatzberg mais aussi de retrouver le regard aiguisé, passionné et enthousiaste de Pierre Filmon sur celui-ci et sur le cinéma en général.

Pour en savoir plus : http://pierrefilmon.com.

Et pour le Silencio des Prés : https://lesilencio.com/