Ouverture du Festival Cinéma à la folie – Critique LES RÊVEURS d’Isabelle Carré

Le mardi 23 septembre, au Cinéma du Panthéon, avait lieu le lancement du festival « Cinéma à la Folie, nouveaux regards sur la santé mentale », avec la projection de la première réalisation de la comédienne et romancière Isabelle Carré, marraine de cet évènement dont Nicolas Philibert est également le parrain.

La présence d’Isabelle Carré dans un film est toujours pour moi une raison de le découvrir, tant elle excelle dans ses rôles qu'elle choisit toujours astucieusement, de l’Angélique (si bien nommée) des Émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris, film dans lequel elle parvient à nous faire rire avec les fragilités attendrissantes de son personnage sans que jamais cela soit aux dépends de ce dernier, à la Claire (si bien nommée, aussi) du film Entre ses mains d’Anne Fontaine, fascinée et effrayée, blonde hitchcockienne dans l’obscurité tentatrice et menaçante, tentée et menacée, guidée par une irrépressible attirance pour cet homme meurtri, peut-être meurtrier, incarné par Benoît Poelvoorde. C’est cela qui la distingue, l’empathie qu’elle éprouve pour ses personnages, qu’elle transmet dans son jeu si nuancé, la grâce inconsciente, la délicatesse intense, une force fébrile, une douleur contenue et une douceur puissante. Il faudrait aussi vous parler de son personnage dans Se souvenir des belles choses, et de tant d’autres…

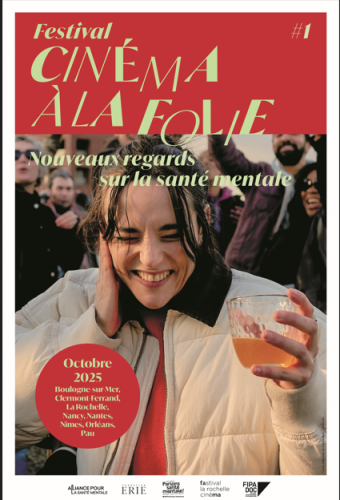

Le but, louable, de ce festival est de « déstigmatiser la maladie mentale », déclarée cette année cause nationale. Le festival propose six fictions et six documentaires dans huit villes françaises de taille moyenne avec pour objectif de « faire du cinéma un moteur de dialogue autour de ce sujet » sachant qu’« une personne sur trois sera concernée au cours de sa vie par la maladie psychique qui ne se résume pas à la folie, à la violence, à la faiblesse. » Ces films aspirent ainsi à déplacer les stéréotypes. Les organisateurs souhaitent en effet lever les tabous et les clichés encore trop nombreux sur les troubles psychiques. Le festival « Cinéma à la folie, nouveaux regards sur la santé mentale » a été créé avec le soutien de la Fondation Erié et en partenariat avec le Fipadoc, le Festival La Rochelle Cinéma (Fema) et l’Alliance pour la Santé Mentale. Le festival sillonnera la France tout au long du mois d’octobre en passant par Boulogne-sur-Mer, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Orléans, Nancy, Nantes, Nîmes et Pau. Des récits inspirants et porteurs d’espoir qui montrent que le rétablissement est possible et qu’avec le bon accompagnement, chacun peut retrouver confiance et qualité de vie. Pour garantir l’inclusivité et l’ouverture à tous, les projections seront accessibles gratuitement avec une séance par ville réservée aux scolaires pour sensibiliser les plus jeunes. Chaque projection sera suivie d’un débat réunissant équipes de films, experts, pairs aidants, associations locales et public afin de mettre des mots sur les maux, de libérer la parole et de valoriser l’expérience vécue. L’ambition du festival est claire : favoriser la compréhension, le soutien et l’accès aux soins, et faire progresser la société vers une plus grande acceptation et une meilleure inclusion.

« Un film peut vous sauver une soirée mais peut aussi vous sauver la vie » a déclaré Isabelle Carré avant la projection de son film. Je le crois aussi profondément. Elle a réalisé ce film pour dire « réveillons-nous » face à l’urgence de s’emparer de ce sujet de la santé mentale, en particulier chez les jeunes.

Dans le dossier de presse de son film, mais aussi lors de l’avant-première, Isabelle Carré a tenu à rappeler que « l’institution a évolué, on sait mieux faire aujourd’hui, mais pas partout. Certaines régions sont totalement dépourvues de pédopsychiatres (il n’en existe que cinq cents en France !), des régions entières sont même dépourvues de lieux de soins. Comment expliquer l’abandon d’une société qui laisse des jeunes en détresse, sans aucun recours possible ? J’ai aussi conçu ce film comme un outil pour dénoncer cet état de fait. Qu’est-ce qu’une société qui néglige l’enfance à ce point ? Il me semble que la fiction a le pouvoir de créer une identification et de dessiner un chemin plus doux pour partager des choses intimes, et faciliter le débat. »

Dans cette adaptation de son troisième roman, éponyme, Les Rêveurs, publié chez Grasset en 2018, Isabelle Carré incarne une comédienne, Élisabeth. Cette dernière anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire : son internement à 14 ans (Elisabeth, à cet âge, est jouée par Tessa Dumont Janod), dans les années 70, dans une famille de rêveurs (son père Jacques - Pablo Pauly -, sa mère Alice - Judith Chemla -, et son frère) un peu à part, cherchant eux aussi la lumière, et leur parcelle d’ailleurs. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée.

Isabelle Carré raconte que Marie Rose Moro lui a ouvert les portes de La Maison de Solenn et lui a ainsi permis d’animer un atelier d’écriture dont elle s’est inspirée pour son film dont elle a coécrit le scénario avec Agnès de Sacy.

Cela commence dans l’appartement familial. Les murs sont rouges (tels ceux de l’appartement d’enfance d’Isabelle Carré). La petite fille tente de retenir ses parents sur le point de sortir pour passer la soirée à l’extérieur, la laissant seule avec son frère. Elle s’accroche désespérément à sa mère. Mais ils les « abandonnent », malgré tout. La voix de Dalida résonne. Un art déjà pour édulcorer la réalité. Le père, lui aussi, semble fuir constamment. Il dessine des robes pour Cardin. La mère s’enferme dans le refus de manger (ou si peu) et sa mélancolie. Elisabeth se réfugie dans la fantaisie, la musique, le dessin, les allers et retours dans le couloir de l’appartement qu’elle sillonne à rollers. Parfois, aussi, ses rêveries font prendre vie à des oiseaux dessinés qui s’envolent. Pour Elisabeth tout cela (sa famille) sonne faux. Alors, elle se laisse bercer par une histoire d’amour à laquelle elle a envie de croire, avec un copain de son frère qui n’avait d’autre envie que de jouer avec elle, et de parier sur sa naïveté. Elle tente de se suicider, et se retrouve à l’hôpital dans un service de psychiatrie pédiatrique, où elle va rester plusieurs semaines.

Comme l’a expliqué la réalisatrice, même si l’épisode qu’elle relate dans ce film ne correspond qu’à une courte partie du roman, elle tenait à conserver le titre car « cet internement est le cœur du livre, ce qui m’a fondée ».

Ce film évoque un sujet âpre avec beaucoup de douceur et d’empathie. Il s’empare de la rêverie comme échappatoire à la douleur. C’est ici un refuge qui permet de fuir la réalité, de se créer un monde meilleur, de dessiner un avenir dans lequel l’art permettra de l’exorciser. Alors, Elisabeth rêve. En regardant la tour Montparnasse de la fenêtre condamnée de sa chambre d’hôpital. Les petits carrés de lueurs sur la tour sont autant de lucarnes sur des vies plus douces, imaginées. Mais la vraie fenêtre qui s’ouvre pour elle, c’est celle qui lui donne à voir la découverte du film Une femme à sa fenêtre de Pierre Granier-Deferre à l’hôpital, l’émotion de Romy Schneider et cette phrase : « préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort ».

À la fin du film des chiffres, glaçants, nous sont rappelés : « 246, c'est le pourcentage de hausse du nombre de jeunes filles entre 10 et 14 ans hospitalisées en psychiatrie depuis quinze ans, pour la plupart pour tentative de suicide. Un jeune sur deux ne peut pas être suivi par manque de moyen et de place ».

Ce film nous rappelle ainsi à quel point l’art peut sauver, mais aussi que les douleurs tues peuvent assassiner des vies, aussi jeunes soient-elles. Chaque enfant qu’Elisabeth côtoie à l’hôpital traîne son propre mal-être, ses symptômes, ses cicatrices plus ou moins visibles. La réalisatrice fait exister chacun, donne une voix à leurs maux. Parmi eux, Isker (Mélissa Boros). Isker et ses poignets bandés pour cacher ses entailles. Isker et son teint cadavérique, comme si elle était un personnage irréel forgé par l’imaginaire d’Elisabeth. Isker contre laquelle elle se blottit.

Isabelle Carré est « pair-aidant ». Elle parle d’une situation qu’elle a vécue adolescente. Elle en connaît les difficultés, la solitude, et sait ce qui peut redonner de l’espoir. Nous connaissons aujourd’hui davantage les remèdes à la souffrance morale des enfants et adolescents, trop longtemps ignorée ou méprisée, et n’étant pas prise en compte et en charge comme elle devait et doit l’être : moins les médicaments que l’art-thérapie, la créativité, ou le théâtre dans le cas d’Elisabeth, ou la musique (pour son frère et les enfants de l’atelier). L’art sauve, permet de transformer la douleur en beauté. Elisabeth écrit, rêve, voit dans le théâtre une porte d’évasion. Plus tard, sa professeure de théâtre (incarnée par Nicole Garcia qui, en quelques plans, impose sa gravité souriante et rassurante), lui donne Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler, le premier texte qu’Isabelle Carré avait joué en entrant dans ce cours de théâtre qui la sauva, qu’elle retrouva quelques années plus tard, et qui lui valut un Molière. Être « else », être l’autre, pour se retrouver.

Judith Chemla, sa force et sa fragilité entremêlées, incarne avec beaucoup de subtilité la mère qui ne sait pas vraiment quoi faire de cette mélancolie qu’elle traîne constamment, comme de cette enfant dont on voit pourtant qu’elle l’aime profondément. Et puis surtout la vraie découverte (même si tout le casting est judicieusement choisi) : la jeune Tessa Dumont Janod qui joue Elisabeth enfant, en décalage, sombre et rêveuse, butée et perdue, déterminée à fuir la vie dans la mort puis à l’embrasser dans le théâtre. Sa présence d’une intensité douce et fragile, d’une grâce qui s’ignore, rappelle celle d’Isabelle Carré.

Les décors signés Nicolas de Boiscuillé et la lumière de la cheffe-opératrice Irina Lubtchansky, épousent l’évolution psychique d’Elisabeth. Les couleurs d’abord pâles et ternes à l’hôpital (contrastant avec celles du début, rouges et pailletées, dans l’appartement) reviennent progressivement, avec le goût de la vie, et comme lui, prennent de l’intensité et de la consistance. L’univers fantomatique, insaisissable et claustrophobique reprend peu à peu forme, les sons même deviennent plus présents. La réalisatrice recourt aussi à de judicieux hors-champs pour nous laisser deviner la violence à l’hôpital, comme s’il s’agissait d’un cauchemar. Lorsque Élisabeth quitte l’hôpital, les bruits urbains sont amplifiés, très agressifs. Benoit Carré, membre du groupe Lilicub, signe la musique dont les notes de pianos accompagnent la solitude du personnage, et Isabelle Carré pose sa douce voix sur La Symphonie des éclairs de de Zaho de Sagazan dans le générique de fin, comme une ultime preuve que la fragilité peut se muer et se sublimer en force créatrice.

Après la projection de ce drame (largement) autobiographique bouleversant, qui nous a conduit de l’ombre vers la lumière, des douleurs étouffées aux couleurs retrouvées, un cocktail était offert aux invités à l’étage du Cinéma du Panthéon. Comme pour Elisabeth à sa sortie de l’hôpital, il m’était difficile de retrouver les bruits, la lumière, la vie, après cette traversée poignante du cauchemar vers le rêve, ou son espoir. Je repensais à cette très belle scène dans la voiture. Elisabeth et son frère, devenus adultes, évoquent les secrets de leur père, la raison pour laquelle tout sonnait si faux, et son bonheur trouvé. L’habitacle est à l’image de la salle de cinéma : un espace protégé et calfeutré qui permet de donner la parole, d’ouvrir le débat, d’accepter les fêlures, de laisser les émotions nous submerger, parfois même de nous réconcilier avec la vie. Les mots ce soir-là m’ont manqué. J’aurais aimé dire à Isabelle Carré, que j’ai évitée à la sortie du cocktail, cela, simplement : merci. Merci pour la sensibilité avec laquelle elle traite ce sujet délicat, avec tout le souci de l’autre qui la caractérise. Merci pour ce beau film (dont on oublierait presque que c’est une première œuvre) émaillé de rêveries poétiques et musicales que, vous l’aurez compris, je vous recommande vivement. Une ode aux rêves comme pansement sur les balafres à l’âme. Un film qui donne aux enfants et adolescents (et adultes qui portent en eux ces plaies du passé) le droit à l’expression de leurs différences, de leurs fragilités, et de les transformer en forces. Je suis sortie du cinéma : une pluie lacrymale et intrépide inondait Paris, et mes joues. Je l’ai affrontée, le sourire aux lèvres, imaginant que tels les oiseaux dessinés du film qui s’envolent, elle se transformait en gouttes d’étoiles ou de diamants éclairant ma route vers des jours plus ensoleillés, comme on imagine celle d'Elisabeth après sa découverte du théâtre.

Au cinéma le 12 novembre 2025

Retrouvez toutes les informations sur le festival sur www.cinema-a-la-folie.fr.