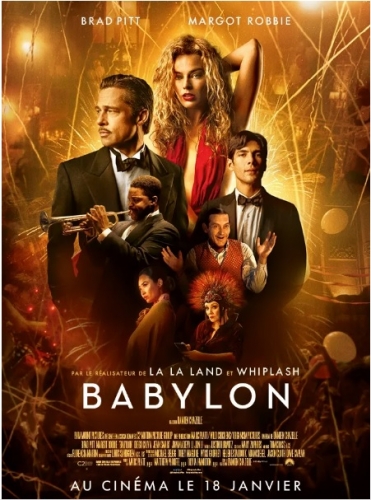

« Tout art aspire à la musique », « Il n’y a rien de plus magique qu’un tournage de film ». Ces deux citations extraites de Babylon de Damien Chazelle ne pourraient suffire à résumer cette fresque foisonnante mais elles donnent une idée de l’impression qui subsiste après ce voyage étourdissant, cette expérience de cinéma sur le cinéma à ne voir qu’au cinéma, cette déclaration d’amour démente au septième art !

Tout cela commence en plein milieu du désert, là où Manny Torres (Diego Calva) est chargé par le magnat d’Hollywood, Don Wallach (Jeff Garlin), de transporter un éléphant pour une fête qui sera donnée dans son imposant manoir. C’est par le truchement du regard de Manny que nous découvrons donc cet univers fantasque. Comme lui, qui vient du Mexique, éberlués, nous observons ce spectacle, à la fois repoussant et fascinant.

Déterminée à entrer à la fête coûte que coûte parce que là sont ceux qui font et défont Hollywood, Nellie LaRoy (Margot Robbie) arrive en trombe, percutant avec sa voiture une statue devant le manoir du magnat des studios Don Wallach. Alors qu’on lui refuse l’entrée, Manny ment en disant la connaître. Voilà comment tout commence : leur lien indéfectible, et l’entrée de Nellie dans cet univers insensé.

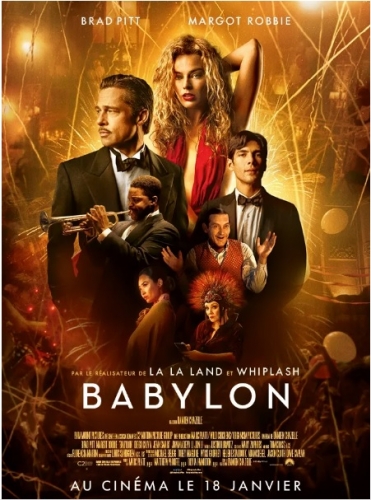

Cet univers, c’est celui de l'âge d'or d'Hollywood, à Los Angeles, dans les années 1920. Babylon retrace ainsi l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. Parmi ces personnages, il y a donc Nellie LaRoy (Margot Robbie), qui veut à tout prix réussir en tant qu’actrice, Manny Torres (Diego Calva) qui veut au départ avant tout assister à un tournage, Jack Conrad (Brad Pitt), star du muet, Elinor St. John (Jean Smart), chroniqueuse mondaine, Sidney Palmer (Jovan Adepo), trompettiste virtuose, Lady Fay Zhu (Li Jun Li), notamment chanteuse, James McKay (Tobey Maguire)… Mais aussi Los Angeles qui est ici un personnage à part entière, petite ville poussiéreuse devenue une grande mégalopole après l’extension la plus rapide au monde.

Le film est en Cinémascope, ce qui sied parfaitement à la nature épique et au gigantisme du cadre et de ce long-métrage dans lequel tout est démesuré et délirant. Et impressionnant. Tant de séquences sont de véritables moments d’anthologie, à commencer par la scène de la fête qui ouvre le film, complètement démentiel par sa forme, sa durée, sa nature. Une frénésie de corps, de musiques, de danses, d’agitation, de débauche, de surenchère en tout, de beauté et vulgarité entremêlées, un cirque fou, un théâtre décadent qui ne s’arrêtera qu’au petit matin, exsangue, et qui semble avoir été écrit et filmé par Fellini. Et au milieu de tout cela, avec la caméra de Chazelle qui épouse cette folie, Nellie qui soudain se fraie un chemin et dont la danse ardente et débridée capte toute l’attention.

Cette première séquence rappelle celle tout aussi magistrale par laquelle débute La La Land. Rappelez-vous…Le film commence par un plan séquence virevoltant, jubilatoire, visuellement éblouissant. Sur une bretelle d’autoroute de Los Angeles, dans un embouteillage qui paralyse la circulation, une musique jazzy s’échappe des véhicules. Des automobilistes en route vers Hollywood sortent alors de leurs voitures, soudain éperdument joyeux, débordants d’espoir et d’enthousiasme, dansant et chantant leurs rêves de gloire. La vue sur Los Angeles est à couper le souffle, la chorégraphie millimétrée est impressionnante et d’emblée nous avons envie de nous joindre à eux, de tourbillonner, et de plonger dans ce film qui débute par ces réjouissantes promesses.

La séquence de la fête dans Babylon n’est pas la seule à vous en mettre plein la vue. Il y a notamment cette séquence vertigineuse et ébouriffante de tournage, avec la scène de champ de bataille qui à elle seule a nécessité plus de 30 cascadeurs, 10 cavaliers, un orchestre complet de 30 musiciens, une chorégraphie de combat, et de nombreuses explosions conçues et exécutées par le coordinateur des effets spéciaux Elia Popov, tout cela avec 700 personnes dans un environnement étouffant, en plein été à Simi Valley.

La magie du cinéma, c’est celle qui fait renaître le septième art de ses cendres, encore et encore et encore, lequel s’adapte (notamment au passage au parlant), même lorsque, comme la ville antique à laquelle le film emprunte son titre, sa dépravation, sa folie sulfureuse et sa démesure le conduisent à la ruine.

Babylon a nécessité 15 années de travail et de recherche pour Damien Chazelle (qui est aussi l’auteur de ce scénario foisonnant). Vous verrez ainsi les années folles comme vous ne les avez jamais imaginées, un monde de sauvagerie, d’outrances et de vacarme. Le tournage s'est déroulé du 12 juillet au 20 octobre 2021, ce qui semble presque court tant le résultat est époustouflant. Tous les corps de métiers se sont surpassés : la cheffe-décoratrice Florencia Martin, le monteur Tom Cross (oscarisé pour Whiplash), le directeur de la photographie Linus Sandgren, (qui a également travaillé avec Damien Chazelle sur First man et La La Land, pour lesquels il a d'ailleurs aussi été oscarisé)…

Pour que ce film soit une réussite, il fallait une distribution à sa démesure, mais surtout un Manny Torres auquel le spectateur puisse s’identifier puisqu’il est un peu notre double. Choisir un acteur méconnu était donc une excellente idée. Son visage de doux rêveur séduit d’emblée. Une carrière prometteuse s’ouvre certainement à lui après ce rôle marquant dans ce film hors normes. Jack Conrad est une star du cinéma muet au paroxysme de sa gloire, entre Douglas Fairbanks et Rudolph Valentino. Choisir Brad Pitt pour l’incarner, lui qui symbolise aussi cette gloire paroxystique aux yeux du monde entier, était là aussi une judicieuse idée. Il fallait enfin et surtout une actrice de la trempe et de l’audace de Margot Robbie pour jouer la sauvage et excessive Nellie, et sa soif insatiable de regards. Elle dévore et capture littéralement l’écran.

Les personnages un peu plus « secondaires » ne sont pas négligés pour autant et sont tout aussi passionnants comme le trompettiste virtuose Sidney Palmer notamment dans une scène, terrible, dans laquelle on lui impose de se peindre le visage en noir pour qu'il soit "plus noir". Jovan Adepo montre alors toute l’étendue de son talent, son dégoût, sa révolte muette, et finalement sa résignation forcée. Lady Fay Zhu (Li Jun Li) est aussi un personnage fascinant aux facettes multiples. Chanteuse, elle écrit aussi les cartons pour les sous-titres. James McKay (Tobey Maguire) apparaît seulement à la toute fin du film mais il vous sera difficile de l’oublier tant ce personnage sinistre vous glacera d’effroi. Il faudrait en fait citer toute la distribution, absolument parfaite.

Babylon est une épopée à dessein cacophonique et fougueuse qui exhale une fièvre qui nous emporte comme un morceau de jazz échevelé, ce jazz qui parcourt le film avec cette bo remarquable, énergique et entêtante, tantôt lyrique tantôt sauvage, signée Justin Hurwitz dont le thème rappelle furieusement celui, inoubliable, de La La Land. La musique sert aussi de lien dans ce film de désordres assumés. Le compositeur et le cinéaste se sont rencontrés lorsqu'ils étaient tous deux étudiants à Harvard. Justin Hurwitz a ainsi composé les partitions de tous les films de Damien Chazelle.

Dans La La Land, on se souvient aussi de Sebastian (Ryan Gosling), passionné de jazz et talentueux musicien, qui est contraint de jouer la musique d’ascenseur qu’il déteste pour assurer sa subsistance. Mia (Emma Stone) rêve de rôles sur grand écran. Lui de posséder son propre club de jazz. Elle aime le cinéma d’hier, lui le jazz qui, par certains, est considérée comme une musique surannée. Ces deux rêveurs mènent pourtant une existence bien loin de la vie d’artistes à laquelle ils aspirent… Le hasard les fait se rencontrer sans cesse, dans un embouteillage d’abord, dans un bar, et enfin dans une fête. Nellie et Manny pourraient être un peu leurs doubles à une autre époque.

Comme dans La La Land, Damien Chazelle montre et transmet une nouvelle fois sa fascination pour le jazz, mais aussi pour les artistes qui endurent souffrances et humiliations pour tenter de réaliser leurs rêves, comme dans Whiplash dans lequel, déjà, la réalisation s’empare du rythme fougueux, fiévreux, animal de la musique, grisante et grisée par la folie du rythme et de l’ambition, dévastatrice.

Revenons à Babylon, parfaite continuité de cette formidable filmographie de Damien Chazelle, film délibérément assourdissant et chaotique qui cite Chantons sous la pluie, Méliès, Buñuel (restez bien jusqu’à la fin, et vous verrez à quel point ce film est une déclaration d’amour fou au cinéma, par un montage que vous n'êtes pas prêts d'oublier, comme un tour de manège étourdissant et unique), et lorgne aussi du côté de Gatsby le magnifique (version Baz Luhrmann, notamment pour le mélange de flamboyance et mélancolie) et Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino. Mais surtout une œuvre singulière de « grandeurs et décadences à Hollywood » qui, que ses excès vous agacent ou vous emportent, ne pourra vous laisser indifférents.

Babylon est une déclaration d’amour au cinéma mais aussi de guerre à l’industrie cynique qui le sous-tend et le dévore parfois. Comme un rêve endiablé qui emprunterait à divers genres cinématographiques (c’est fascinant -j’ai employé plusieurs fois cet adjectif à dessein parce que c'est vraiment ce qu'est ce film : fascinant- avec quel brio Chazelle rend hommage aux différents genres cinématographiques en les remaniant brillamment) pour honorer la richesse du cinéma et des émotions qu’il suscite. De véritables montagnes russes que cette plongée dans les années folles qui n’ont jamais aussi bien porté leur nom.

Le cinéma affectionne la mise en abyme, ce qui a d’ailleurs souvent produit des chefs-d’œuvre. Il y a évidemment La comtesse aux pieds nus de Mankiewicz, Etreintes brisées de Pedro Almodovar, La Nuit américaine de Truffaut, Sunset Boulevard de Billy Wilder, Une étoile est née de George Cukor, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly, The Artist de Michel Hazanivicius, film sur le difficile passage au muet pour un acteur qui se référait également beaucoup au film de Stanley Donen et Gene Kelly, deux points communs avec Babylon. The Artist est néanmoins aussi sage que Babylon est débridé. Le film de Stanley Donen et Gene Kelly était d’ailleurs aussi largement cité dans La la land. The Artist était aussi un hymne à l'art qui porte ou détruit, élève ou ravage, lorsque le public, si versatile, devient amnésique, lorsque le talent se tarit, lorsqu’il faut passer de la lumière éblouissante à l’ombre dévastatrice. Le personnage de Jean Dujardin était aussi un hommage au cinéma d’hier auquel fait écho le personnage de Brad Pitt dans Babylon. La ressemblance s’arrête là.

Ce passage du muet au parlant donne lieu à une des plus incroyables séquences de Babylon, lorsque Nellie fait ses premiers pas dans le cinéma parlant, après avoir réussi dans le muet, et rejoue plusieurs fois la même scène.

Babylon, comme sa bo, nous laisse une forte empreinte une fois la salle quittée. Mais tout art aspire à la musique, non ? Un film délicieusement excessif qui trouve indéniablement la musique à laquelle il aspire. Puissante. Envoûtante. Démente. Rendez-vous le 18 janvier en salles pour découvrir ce cinquième long-métrage de Damien Chazelle, un très grand film pour lequel le mot spectaculaire semble avoir été inventé, un film d’une captivante extravagance, excessif, effervescent et mélancolique, un chaos étourdissant aussi repoussant qu’envoûtant, qui heurte et emporte, une parabole du cinéma avec son mouvement perpétuel, dont vous ne pourrez que tomber amoureux si vous aimez le cinéma parce qu’il en est la quintessence, une quintessence éblouissante et novatrice.