Critique de BLUE JASMINE de Woody Allen à 20H45 sur Ciné + Club

Jasmine est marié avec Hal (Alex Baldwin), un homme d’affaires fortuné avec lequel elle vit dans une somptueuse demeure à New York. Sa vie va brusquement voler en éclats. Elle va alors quitter New York et la vie de luxe pour vivre chez sa sœur Ginger au mode de vie beaucoup plus modeste, celle-ci habitant dans un petit appartement de San Francisco et gagnant sa vie en tant que caissière de supermarché.

Après Barcelone, Londres, Paris et Rome, Woody Allen est donc de retour aux Etats-Unis. Comme à chaque fois, le lieu a une importance capitale. Le film commence d’ailleurs par un vol en avion. Jasmine est encore entre deux villes et deux vies. New York et San Francisco. Deux villes qui s’opposent, géographiquement, temporellement et socialement pour Jasmine puisque l’une représente le passé et la richesse, l’autre le présent et la pauvreté. Deux faces de son existence. Le film est d’ailleurs brillamment monté avec ces mêmes allers et retours dans le montage, et une alternance entre le présent et des flashbacks sur la vie passée de Jasmine. Après l’arrivée de Jasmine dans l’appartement de sa sœur ( « C’est chaleureux » dira-t-elle avec une douce condescendance), nous découvrons en flashback la première visite de Jasmine dans la magnifique propriété de Hal.

Chaque film de Woody Allen est une véritable leçon de scénario, sur la manière d’exposer une situation, de croquer un personnage, et surtout de traiter les sujets les plus graves avec une apparente légèreté, de passer d’un genre à l’autre. Surtout, ici magistralement, il illustre par la forme du film le fond puisque Jasmine ment constamment, y compris à elle-même, la réalisation mentant au spectateur pour nous donner une apparence de légèreté comme Jasmine cherche à s’en donner une. Toute sa vie est d’ailleurs basée sur un mensonge. Son mari est tombé amoureux de son prénom qui n’est pas vraiment le sien. L’intelligence de l’écriture se retrouve jusque dans le titre du film, finalement aussi un mensonge comme l’est toute la vie de Jasmine.

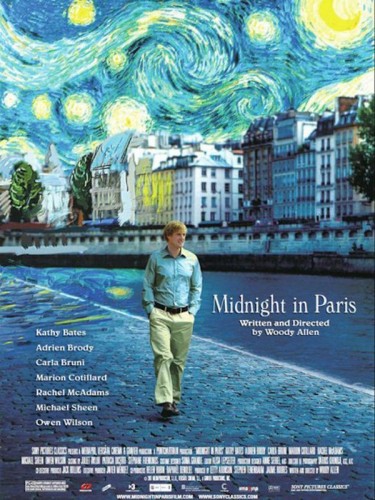

Woody Allen manie les paradoxes comme personne et y parvient une nouvelle fois avec une habileté déconcertante. Je ne suis pas forcément d’accord avec ceux pour qui c’est son meilleur film depuis « Match point », film au scénario parfait, audacieux, sombre et sensuel qui mêle et transcende les genres et ne dévoile réellement son jeu qu'à la dernière minute, après une intensité et un suspense rares allant crescendo. Le témoignage d'un regard désabusé et d'une grande acuité sur les travers et les blessures de notre époque. Un vrai chef d’œuvre. Depuis, il m’a enchantée avec chacun de ses films, même si certains furent moins réussis, et « Minuit à Paris » reste pour moi un de ses meilleurs : une déclaration d’amour à Paris, au pouvoir de l’illusion, de l’imagination, à la magie de Paris et du cinéma qui permet de croire à tout, même qu’il est possible au passé et au présent de se rencontrer et s’étreindre.

Mais revenons au don de scénariste de Woody Allen. Dès les premiers plans, nous comprenons que Jasmine ne va pas très bien, qu’elle est aussi volubile que perdue. Si Woody Allen manie savamment les paradoxes, il manie aussi les contrastes entre Ginger la brune et Jasmine la blonde, deux sœurs adoptées et diamétralement opposées.

Le vernis de Jasmine et son allure impeccable de blonde hitchcockienne se fissurent progressivement. Sa vie dorée (au propre comme au figuré, prédominance du jaune) va exploser. Le statut social est essentiel pour Jasmine et cette déchéance sociale va la plonger en pleine dépression. Snob, a priori antipathique, elle va finalement susciter notre empathie grâce au talent de Woody Allen qui va nous dresse son portrait et celui de sa vie d’avant en flashbacks.

Bien sûr, Cate Banchett avec ce rôle sur mesure, doit beaucoup à cette réussite. Elle parvient à nous faire aimer ce personnage horripilant, snob, condescendant, inquiétant même parfois mais surtout très seul, perdu, et finalement touchant. De ces personnes qui se révèlent plus complexes que leur apparente futilité voudrait nous le laisser croire, qui maquillent leurs failles derrière un culte de l’apparence et qu’il nous satisferait de croire seulement exaspérantes. Face à elle, Sally Hawkins est également parfaite.

Derrière une apparence de légèreté (jusque dans la musique), Woody Allen a finalement réalisé un de ses films les plus sombres, encore une fois d’une étonnante modernité, en phase avec son époque, aussi peu linéaire et aussi sinueux que son montage. Les dialogues sont cinglants, cruels et réjouissants. Le casting est irréprochable et par de discrets plans séquences Woody Allen nous rappelle qu’il n’est pas seulement un grand dialoguiste et scénariste mais aussi un immense metteur en scène qui, tout aussi discrètement, fait coïncider la forme et le fond.

Un dernier plan, finalement tragique, lève le voile sur la réalité de Jasmine, et les vraies intentions du cinéaste, notamment celle de dresser un magnifique portrait de femme, d’une époque aussi. Un film désenchanté, mélancolique, caustique, qui révèle finalement une nouvelle fois le don d’observation du cinéaste et sa capacité, en à révélant les failles de ses personnages, aussi détestables puissent-ils être parfois a priori, et nous les faire aimer.