Critique de GOLIATH de Frédéric Tellier

Nécessaire. Voilà bien là un adjectif galvaudé, en particulier lorsqu’il s’agit de qualifier des films. Rares sont cependant ceux à l’être autant que ce troisième long-métrage de Frédéric Tellier. J’espère, par ces quelques lignes, vous en convaincre et vous convaincre de vous ruer dans les salles le 9 mars pour le découvrir… Parce que, oui, indéniablement, ce film est nécessaire.

Les deux précédents films de Frédéric Tellier, L’Affaire SK1 et Sauver ou périr dressaient les portraits d’hommes engagés corps et âme dans leurs professions, confrontés à la détresse humaine. Il s'agissait aussi de films inspirés d’histoires vraies. C’est à nouveau le cas ici.

Dans L'Affaire SK1, Franck Magne (Raphaël Personnaz), jeune inspecteur, fait ainsi ses premiers pas dans la police judiciaire et se retrouve à enquêter sur des meurtres sordides. Dans Sauver ou périr, Franck (Pierre Niney) est Sapeur-Pompier de Paris. Il est heureux et aime son métier qui, chaque jour, pourtant, le confronte à des drames indicibles. Il n’en sort jamais tout à fait indemne mais il est porté par sa vocation, et l’envie de sauver les autres. Il en oublierait presque qu'il n'est pas invincible, que personne ne l'est. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. Sauver ou périr est un sublime hommage aux combattants du feu, à leur dévouement et leur courage, mais surtout plus largement aux combattants de la vie, aux naufragés de la vie dont l’existence a basculé du jour au lendemain. C’est aussi un hommage à ceux qui les accompagnent, « à celles et ceux qui trouvent la force de se relever et de tout réinventer », des victimes collatérales dont le monde bascule aussi en un instant. En partant d’un destin tragique et particulier, Frédéric Tellier a réalisé un film universel en lequel pourront se reconnaître ceux que la vie a meurtris, pour leur donner la force d'avancer malgré les cicatrices béantes (visibles ou invisibles), un film qui nous rappelle que « la vie c'est du sable » dont il faut savoir savoureux chaque grain, qui nous rappelle que même les plaies de l’âme les plus profondes peuvent être pansées.

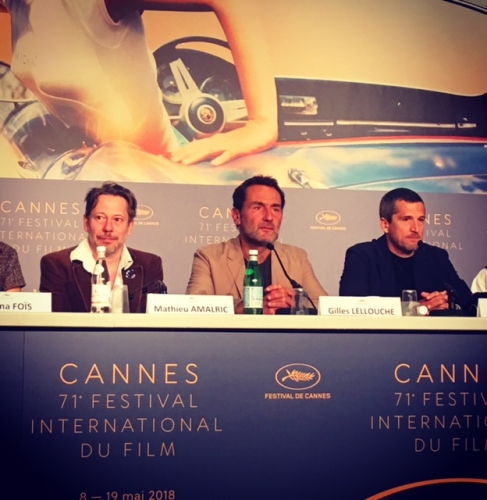

Si j’évoque à nouveau ici Sauver ou Périr, c’est d’une part pour vous le recommander de nouveau, d’autre part parce que dans Goliath il est également question de combat et de la préciosité des grains de sable. Et des destins qui basculent. Trois destins. Celui de France (Emmanuelle Bercot), militante, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit. Celui de Patrick (Gilles Lellouche), obscur et solitaire avocat parisien, spécialisé en droit environnemental. Et enfin celui de Matthias (Pierre Niney), un lobbyiste brillant. Un acte désespéré va les réunir. Un acte terrible dont on se dit qu'il devrait immédiatement faire bouger les choses...et pourtant...dans ce monde où le flot d'informations et de désinformations est ininterrompu, dans lequel les réseaux sociaux sont aussi une arme, la vérité a parfois du mal à surgir. L'acte désespéré, c'est celui d’une agricultrice (Chloé Stéfani) dont la compagne est morte à cause de l’utilisation d’un pesticide. Le combat, c’est celui de David contre Goliath. Celui des victimes d'un pesticide (la tétrasineà) qui meurent en silence, contre la firme qui la commercialise. De la tétrasine inoffensive selon son fabricant mais que l’OMS classe comme cancérogène.

Tout comme la caméra de Frédéric Tellier s’immisçait au cœur du combat contre le feu et contre la souffrance dans Sauver ou Périr, elle nous immerge ici d’emblée au cœur de l’action : Patrick est dans un train, en route pour le procès. La tension est palpable, dès les premières secondes. La caméra accompagne cette nervosité. La musique l’exacerbe. Elle ne retombera que lors de quelques plans bucoliques, ou des plans de France avec son mari, et lors de ce plan face caméra, face à nous. Un plan de France (ce prénom n’est certainement pas un hasard, parce que la cause qu’elle défend va bien au-delà d’elle-même) qui NOUS interpelle.

On découvre d’abord chacun des personnages. Chacun engagé, en tout cas à sa manière… Ainsi, France s’engage parce que son mari est atteint d’un cancer à cause des pesticides auxquels a recours un agriculteur qui vit à côté de chez eux. On la voit dans son travail, avec ses élèves, déterminée, confrontée à la violence. Plus tard, c’est la sienne qu’elle découvrira, qui la dépassera, quand les mots deviendront impuissants pour combattre l’insupportable déni et que ne lui restera plus que la désobéissance civile pour seule arme.

Matthias, lui, s’engage pour gagner de l’argent. Son combat est cynique, amoral, immoral même. On le voit d’abord s’indigner que des enfants travaillent dans des mines de cobalt au Congo. On comprend rapidement que son indignation n’avait rien d’empathique mais qu’elle vise à défendre le diesel et qu’il s’agit là de son travail. On comprend rapidement aussi qu’il pourrait tout aussi bien défendre les armes à feu. C’est d’ailleurs une autre arme qu’il défend, ardemment. Une arme insidieuse, invisible. Un pesticide. La tétrasine. Quelle excellente idée que d’avoir repris l’acteur qui sauvait des vies dans Sauver ou périr pour ici camper ce « marchand de doutes » un personnage qui s’acharne à défendre un produit qui au contraire détruit des vies. Élégant, charmeur, généreux, beau-père attentionné et mari aimant, il n’en est pas moins égoïste, arrogant, glacial, tranchant et détestable. Aux antipodes du personnage du Simon fiévreux, ombrageux, fébrile, romantique qu'il incarnait dans son film précédent (Amants de Nicole Garcia). Rien ne dénote dans son apparence. Rien ne témoigne de la moindre faiblesse, de la moindre émotion, du moindre doute. Et pour cause : vendre des doutes, c’est son métier. Voilà ce qu’il est : marchand de doutes. Lobbyiste. Est-il cynique ou convaincu de ce qu’il défend comme lorsqu’il dit que c’est « le désherbant le plus sûr jamais produit », que les bonbons donnés aux enfants sont bien plus dangereux ou que « la disparition des volumes produits » empêcherait de nourrir des milliards d’êtres humains ? Il y met tellement de conviction que sans doute finit-il par le croire lui-même. L’appât du gain et l’envie de gagner (pour lui, tout cela ne semble être qu’un jeu, déconnecté de toute réalité) annihilent tout scrupule, toute morale. Deux scènes de face-à-face sont ainsi particulièrement marquantes, avec une tension là encore à son comble, l’une avec Laurent Stocker (comme toujours, remarquable), l’autre avec Patrick, l’avocat incarné par Gilles Lellouche. À l’opposé de l’apparence impeccable et rigide, presque robotique, de Matthias, ce dernier est constamment mal rasé, mal coiffé, négligé, se tient mal, et porte des vêtements froissés. Humain. L’essentiel n’est pas dans le paraître mais dans la cause qu’il défend. C’est un idéaliste, un personnage abîmé, cabossé par la vie (un divorce, l’alcoolisme) qui n’a rien à perdre et qui a soif de vérité et de justice.

Dans le deuxième face-à-face, bouleversant, Patrick, l'avocat, se retrouve face aux parents de la jeune agricultrice qui s’est suicidée. Ils admettent avoir accepté de l’argent en échange de leur silence. Ils n’osent affronter son regard. Ils sont abattus. Honteux. Mais ils ont cédé. Goliath a encore gagné. Goliath trouve toujours des arguments, économiques ou fallacieux, quand il n'utilise pas la force ou l'intimidation.

Autour d’eux gravite une galerie de personnages secondaires au premier rang desquels Jacques Perrin, en scientifique qui a combattu trop tôt quand personne ne voulait l’entendre. Il transporte avec lui toute une mythologie du cinéma, un cinéma engagé, combattif, les films de Costa-Gavras comme Z qu’il a produit. Il transporte aussi son humanité, une forme d’élégance, autorité et bienveillance naturelles. Marie Gillain, trop rare, est aussi parfaite en journaliste de l’AFP.

Le film est servi par la magnifique photo de Renaud Chassaing qui met en exergue la beauté de la nature, de champs de blés caressés par la lumière ou le temps d’un bain de nuit, les flots éclairés par la lune. Même si la menace est là, jamais bien loin, et la sérénité bien fragile. La musique de Bertrand Blessing renforce le sentiment de tension et d’urgence. La musique, c’est aussi cet instant de chants collectifs sur le port qui semble nous dire que si nous nous acharnons ensemble, la beauté peut reprendre corps, que la force du groupe solidaire peut tout vaincre. Même si on comprend rapidement la fragilité de cette solidarité. Bertrand Blessing avait composé la BO d’En guerre de Stéphane Brizé. Ici aussi, il s’agit d’une guerre à laquelle la musique apporte un supplément de puissance.

Nombreux sont évidemment les films engagés ou les films qui évoquent le combat de David contre Goliath. Ceux de Costa-Gavras, Loach, Boisset, Varda ou des films comme L’affaire Pélican de Pakula ou Effets secondaires de Soderbergh. Et s’il existe de nombreux documentaires sur ce sujet, c’est à ma connaissance la première fiction à l’évoquer ainsi, et à l’évoquer avec autant de force.

Impossible de ne pas en être révoltée. Parce que nous savons que cette fiction-là s’inspire de faits réels. Parce que nous savons que le combat continue. Parce que nous savons que les firmes internationales qui commercialisent des pesticides similaires à la tétrasine continuent de les vendre et continuent d’avoir des liens étroits avec les institutions étatiques. La bataille contre la tétrasine rappelle bien sûr la lutte contre le glyphosate qui est, depuis 2015, considéré comme « cancérogène probable » par le Circ, une branche de l’OMS. Malgré cela, la Commission européenne avait accordé une autorisation de cinq ans pour l’utilisation du glyphosate, en 2017. La France qui s’était pourtant engagé en novembre 2017 pour une interdiction du glyphosate « au plus tard dans trois ans » a reconnu avoir « échoué sur ce sujet ». L'autorisation européenne du glyphosate expire en décembre 2022. Les industriels qui le fabriquent ont déjà demandé son renouvellement. Entre-temps, l’usage du glyphosate a néanmoins été interdit en France pour les espaces et jardins publics, les jardins des particuliers… La France demeurerait malgré tout le premier utilisateur européen, en consommant 19 % du glyphosate pulvérisé dans l’Union européenne.

Le cinéma peut-il changer le monde ? Peut-être est-ce utopique de le penser. Mais pour ceux qui ne seraient pas encore sensibilisés à ce sujet des pesticides et de leur impact dramatique et même mortel sur la santé, il est impossible de ne pas l’être en sortant de la salle. De ne pas avoir envie de réagir. Alors, on quitte la séance avec sa croyance en l’humanité et l’honnêteté à laquelle nous invitent les derniers plans, en la beauté et la force foudroyantes de la vie et de la nature, et avec l’espérance qu’elles l’emporteront sur ces marchands de morts dénués de scrupules pour qui la rentabilité l'emporte sur toute autre considération, pour qui des vies détruites n'ont aucune importance. Avec aussi en tête la voix d’un enfant et les vers de Rimbaud. La vie et sa beauté poétique. Invincibles. Même par Goliath.

Un film nécessaire, vous l’aurez compris mais aussi poignant, documenté et rigoureux. Une ode au pouvoir (émotionnel et de conviction) du cinéma mais aussi de la parole. Alors, je ne sais pas si le cinéma change le monde (j’ose le croire), mais il peut changer notre regard sur celui-ci, nous donner envie de faire bouger les choses. Pour cela, merci. Merci pour ce cri de révolte qui nous atteint en plein cœur et qui s’adresse aussi à notre raison (parce que nous sommes concernés, tous). Sa sortie un mois avant l'élection présidentielle pourrait donner l'idée de mettre le sujet au centre du débat (il n'est pas interdit d'être optimiste). Mais surtout, que vous soyez déjà convaincus ou non par la puissance dévastatrice de ces Goliath, n’oubliez pas d’aller voir le film de Frédéric Tellier le 9 mars 2022. Vous en sortirez bousculés, je vous le garantis.

En salles le 9 mars 2022