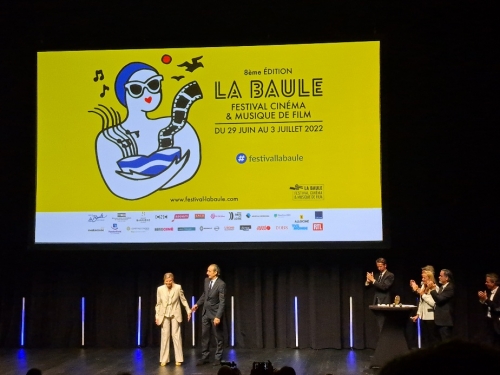

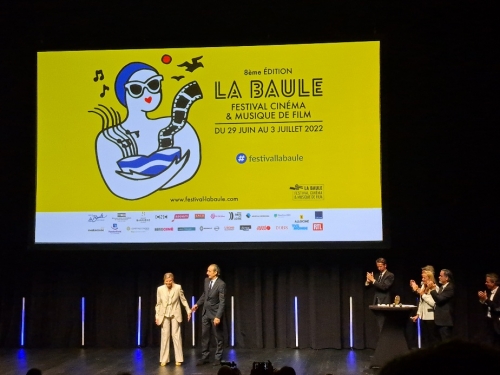

Selon Emmanuel Kant, « la musique est la langue des émotions ». Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule qui met à l’honneur 7ème art, compositeurs et bandes originales est la parfaite incarnation de cette citation. A l’image de la plus longue plage d’Europe qui lui sert d’idyllique décor, depuis 8 ans, ce festival, créé par Sam Bobino et Christophe Barratier, nous emporte en effet dans une valse d’émotions réconfortantes, chaleureuses et doucement enivrantes. Cette année, pour sa 8ème édition (déjà !), ce fut plus que jamais le cas. Ayant assisté à chacune d'entre elles depuis la première, je constate avec plaisir que cet évènement gagne chaque année en ampleur et notoriété sans rien perdre de sa convivialité, et qu’il devient un des incontournables de l’année. C’est par ailleurs un festival accessible à tous qui entend le demeurer. Comme pour toute valse, lorsque la musique s’arrête, elle vous laisse alors joyeusement désorienté. Retour sur ces cinq jours de griserie cinématographique.

Il y a toujours, cette seconde, haletante, et vaguement inquiétante, qui précède le premier plan d'un film, la plongée dans une histoire inconnue, même si les éléments qui la composent ne le sont pas totalement. La sensation est un peu la même avant de m’immerger dans un festival dont je connais la thématique du voyage mais sans savoir où il me conduira, quelles péripéties il me réserve, quelles émotions vont m’y étreindre, quels en seront les personnages. Quoiqu’il en soit, une joyeuse impatience est toujours au rendez-vous. A fortiori à La Baule. Et vous l’aurez compris : cette édition ne fut pas avare d’émotions qui s'ajouteront à celles des 7 précédentes éditions, procurées par tant de films découverts dans le cadre de ce festival aussi, souvent les meilleurs de l’année parmi lesquels Paterson, À peine j’ouvre les yeux, Tanna, Le Prophète, Demain tout commence, Born to be blue, Jalouse, L’attente, Mr. Turner, Carole Matthieu, Tout nous sépare, Guy, La tortue rouge, Les hirondelles de Kaboul et, rien que pour l’année 2019, en compétition, sans doute les meilleurs films de l’année (Les Éblouis, J’ai perdu mon corps, La Belle époque, La dernière vie de Simon, La nuit venue, Lola vers la mer)…et tant d’autres et aussi de nombreux documentaires comme Abdel Rahman El Bacha - Un piano entre Orient et Occident, ou encore des courts-métrages. Sans oublier des master class et les concerts mémorables de Francis Lai, Michel Legrand et Gabriel Yared (dont je vous invite à lire mon récit de la master class donnée au cinéma Le Balzac le mois dernier), l’inoubliable concert de Vladimir Cosma. Ou encore celui de Philippe Sarde l’an passé.

Que serait la vie sans musique, sans la mer, sans le cinéma ?! Un ersatz d’existence, non ? A La Baule, ces trois-là s'enlacent et s'entrelacent. Passionnément. Comme sur l’affiche de cette 8ème édition du festival (de l'artiste franco-Argentine Carolina Spielmann).

Au programme cette année : 35 projections dont 6 long-métrages en compétition que devait départager le jury présidé par Alexandre Astier, 6 courts-métrages en compétition, des films pour le jeune public, 4 passionnantes master class, des documentaires musicaux, des films classiques dans le cadre de l’hommage à Alexandre Desplat, invité d’honneur avec un concert sous la direction musicale de Solrey avec le Traffic quintet et Alexandre Desplat lui-même, mais aussi, dans le cadre de l’hommage à Ennio Morricone et Jacques Perrin, un ciné-plage consacré à Cinema Paradiso.

ENNIO MORRICONE…et GIUSEPPE TORNATORE

1/ CINEMA PARADISO de GIUSEPPE TORNATORE

L’ombre du géant Morricone a d’ailleurs plané sur cette édition et lui a insufflé son souffle lyrique. Les festivaliers, à l’occasion d’une projection sur la plage, ont ainsi pu revoir le célèbre film de Giuseppe Tornatore.

Une idée d’autant plus judicieuse que cette projection a été aussi l’occasion de rendre hommage au grand acteur et producteur qu’était Jacques Perrin à qui le festival avait d’ailleurs attribué un Ibis d’or d’honneur, en 2018.

Je n’avais pas revu ce film depuis mon enfance. Simplement me souvenais-je de ce lieu suintant de vie et de chaleur, au cœur de la Sicile, où se trouve le Cinema Paradiso, du lien si touchant entre Toto et d’Alfredo, de ces extraits de films qui transpirent la passion du cinéma. Et qu’il m’avait bouleversée. Avec le recul des années, l’émotion fut encore plus forte. Les thèmes évoqués ont pris une tout autre résonance parce que ce que l’enfance laissait deviner, l’âge adulte a permis de l’expérimenter. La nostalgie. La mélancolie. L’écoulement du temps qui emporte tout, même les êtres chers. Mais c’est aussi tout ce que le cinéma, par son pouvoir magique, peut rendre éternel. Et tout ce que ce même temps dévoreur n’emporte pas : les rêves. Parce que Cinéma Paradiso est avant tout cela, une déclaration d’amour fou au cinéma. A sa capacité à procurer à tout ce qui est éphémère des accents d’éternité. Le cinéma, dans ce film, est plus que jamais une fenêtre ouverte sur les rêves, ceux qui bercent d’illusions réconfortantes. Comme celles de cette histoire qu’Alfredo raconte à Toto, cet homme qui promet d’attendre la femme qu’il aime sous sa fenêtre 100 nuits et qui renonce à la 99ème. Comme le dit Alfredo, « La vie, c'est pas ce que tu as vu au cinéma. La vie c'est plus difficile que ça. » Oui, mais il y a le cinéma pour l’adoucir, l’éclairer, en sublimer les sentiments et transcender les émotions. Pour rêver d’une autre vie, pour s’identifier à d’autres destins, ceux projetés sur l’écran. Et pour croire à l'impossible, envers et contre tout.

Sunset Boulevard de Billy Wilder. Eve et La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly. Les Ensorcelés de Minelli. The Artist d’Hazanavicius, La La Land de Damien Chazelle. 8 ½ de Fellini. Les grands films sur le cinéma ne manquent pas. Cinéma Paradiso ne dénote bien sûr pas dans cette liste. Je vous parle aujourd’hui de la version director’s cut de 2H35 dont la dernière partie évoque l’amour de jeunesse de Toto (incarné alors par Brigitte Fossey, coupée dans les autres versions.) La version originale de 173 minutes avait en effet été classifiée défavorablement lors de sa présentation au comité de censure italien en 1989. Le film fut donc écourté pour sa sortie en salle. En 2002 sortait la version « Director's cut ». Cinema Paradiso eut en effet trois versions différentes. Lors de la sortie initiale en 1988 en Italie, le film durait 2 h 35. Pour le Festival de Cannes 1989, la durée fut ramenée à 2 h 03 par la Miramax. Le film obtint alors le Prix spécial du Jury, puis le Golden Globe et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, parmi de nombreuses autres récompenses.

Un pot de fleurs face à la mer dans un appartement. Le vent qui agite les rideaux. Et la musique de Morricone. Ainsi commence Cinema Paradiso qui, par ce simple plan, déjà, nous ensorcelle par ses parfums de nostalgie. Puis, c’est le coup de fil de la mère de Salvatore qui essaie de le joindre depuis la Sicile. Il ne répond pas. « Il est trop occupé. Il y a bien 30 ans qu'il ne vient plus nous voir …» remarque la sœur de ce dernier. « Il se souviendra. Il se souviendra, j'en suis sûre… » rétorque sa mère. Sa compagne du moment transmet le message à Salvatore. Le message suivant : « Un certain Alfredo est mort. Demain, c'est son enterrement. »

Avec la mort d’Alfredo, incarné par Philippe Noiret, pour Salvatore di Vitta (Jacques Perrin), cinéaste reconnu, c'est tout un pan du passé qui s'écroule et qui, subitement, rejaillit dans sa vie. On l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo.

Les souvenirs de Salvatore nous ramènent alors en 1954. Dans un village de Sicile, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Toto, petit garçon facétieux et malin, fou de cinéma, orphelin d’un père qui "ressemblait à Clark Gable", passe son temps à perturber le projectionniste de la salle paroissiale, le Paradiso, avant de devenir son ami, et même son assistant et remplaçant dans la cabine de projection. Alfredo était aussi employé par la paroisse pour couper les scènes trop osées ou en tout cas considérées comme telles à l’époque, quand ne serait-ce qu’un simple baiser constituait déjà une atteinte à la pudeur. L'histoire de cette salle de cinéma, véritable personnage du film, se confond alors avec celle de Salvatore.

Une véritable amitié se noue entre le petit garçon turbulent et le vieux bougon autour de leur passion commune pour le cinéma. Le premier va s’assagir et le second va s’adoucir et dévoiler toute sa générosité et tendresse devenant le père de substitution du petit garnement. Lors d’un immense incendie qui ravage le cinéma, Toto sauve Alfredo des flammes. « Comment je fais moi si t’es pas là… » dira ainsi Alfredo, bouleversé et bouleversant. Alfredo devenu aveugle, Toto le remplace puis le seconde dans ce qui est devenu le Nuovo Cinema Paradiso, reconstruit par un riche mécène. Toto croise alors Elena, fille d’une famille bourgeoise. Il en tombe fou amoureux et après de nombreux efforts, malgré l’opposition de sa famille, son amour se révèle réciproque.

Alfredo demande ensuite à Toto de partir de leur village sicilien et de ne jamais revenir. « Va-t-en retourne à Rome. Je ne veux plus t'entendre parler. Je veux juste entendre parler de toi. Ne reviens plus. Ne te laisse pas envahir par la nostalgie. Et si tu ne résistes pas ne viens pas me voir. Je ne te laisserai pas entrer. Quel que soit le métier que tu choisiras, aime-le comme tu as aimé la cabine du Paradiso quand tu étais petit. » Il partira alors pour Rome et y restera 30 ans sans revenir, sans avoir revu Elena qu’il avait attendue et cherché en vain. Le destin, un concours de circonstances et Alfredo les auront séparés. Quand il revient pour les obsèques d’Alfredo, il se remémore alors son passé et cet amour qu’il n’a jamais oublié…et qu’il croit reconnaître. « Après toutes ces années, je croyais que j'étais devenu plus fort et que j'avais oublié des tas de choses mais en fait je retrouve tout comme avant comme si je n'étais jamais parti. »

Le cinéma a fermé ses portes, et va être dynamité pour devenir un parking. L’histoire de Cinema Paradiso est aussi celle de l’histoire de la salle de cinéma, ce paradis anéanti par de nouvelles habitudes et de nouveaux loisirs, et par la télévision. C’est la fin d’une époque, celle où il n’y avait pas de télévision chez soi, quand le cinéma concentrait tous les désirs, toute la fièvre d'un village, celle d’un cinéma fédérateur, véritable temple, avant la désaffection des salles dans les années 80.

Après la mort d'Alfredo, Salvatore récupérera un cadeau rempli d’amour(s) : toutes les séquences interdites qu’Alfred a soigneusement collées les unes après les autres « Le feu se termine toujours en cendres. Même les plus grandes histoires d'amour se terminent. Et après, il y en a d'autres qui naissent. Tandis que Toto n'a qu'un seul avenir devant lui. » avait dit Alfredo à Elena. La vie et les amours périclitent. Mais le cinéma les rend éternels...

Que serait ce film sans sa magnifique distribution ? Salvatore Cascio puis Marco Leonardi qui incarnèrent Toto enfant puis adolescent. Mais surtout Jacques Perrin qui apparaît peu à l’écran mais dont la présence puissante et lumineuse procure toute sa force mélancolique au film. Que d’expressions sur son visage ! La bonté, la nostalgie, l’amour, et l’enfance qui semble toujours là, si prégnante, et qui illumine son visage d'une douce innocence. Comment ne pas fondre quand il dit « Mais je ne t'ai jamais oubliée Elena » ? D’ailleurs, je me demande si le choix de ce prénom dans le scénario de Giuseppe Tornatore n’était pas un hommage au Dernier métro de Truffaut. J'ai alors pensé à cette réplique du film de Truffaut :

Est-ce que l'amour fait mal?

- Oui, ça fait mal. [...] Tu es belle, Héléna. Quand je te regarde, c'est une souffrance.

- Hier, vous disiez que c'était une joie.

- C'est une joie et une souffrance.

L'inoubliable musique d’Ennio Morricone vient renforcer toute la poésie mélancolique qui se dégage du film et du visage de Jacques Perrin. De ce "rêve merveilleux" comme Elena qualifiera son histoire d'amour avec Salvatore. Un rêve merveilleux, comme l'est le cinéma...Cinema Paradiso, c'est le récit nostalgique d'une époque révolue. Une ode au rêve. A la puissance du cinéma à laquelle le film par ses nombreux extraits de classiques rend le plus beau des hommages. Mais aussi par ce dernier plan sur le visage de Jacques Perrin qui, par le pouvoir magique du 7ème art, retrouve les émotions de son enfance et le message d'amour que lui envoie Alfredo, par-delà la mort. Un parfum d'éternité. Le cinéma est décidément un paradis. Celui des vivants. Peut-il y avoir plus belle invention que celle qui nous permet d' accéder vivants à ce paradis ? Comment ne pas aimer un film dont toute l'histoire traduit ainsi la magie du cinéma ?

Je vous laisse reconnaître les nombreux films dont figurent des extraits : L’Ange bleu de Josef von Sternberg, Les Lumières de la ville et Les Temps modernes et La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin, Autant en emporte le vent de Victor Fleming , Casablanca de Michael Curtiz , Gilda de Charles Vidor, La chevauchée fantastique de John Ford, Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, Les Chemins de la haute ville de Jack Clayton…et beaucoup d’autres. Un voyage dans l’histoire du cinéma, un édifice impressionnant auquel ce film s’ajoute. Tout aussi incontournable ! Rendez-vous sur la plage de La Baule le 1er juillet pour le (re)découvrir dans des conditions exceptionnelles.

2/ ENNIO de GIUSEPPE TORNATORE

Si l’ombre de Morricone a plané sur ce festival, c’est aussi parce qu’y fut projeté en avant-première le documentaire fleuve de Giuseppe Tornatore : Ennio. 2H36 absolument captivantes ! Présenté à la Mostra de Venise 2021, ce documentaire en salles le 6 juillet est un périple savoureux et passionnant dans la carrière et la vie de Morricone mais aussi dans l’histoire du cinéma qu’il a tant marquée de son empreinte. Là aussi, j’y reviendrai, mais je ne peux que d’ores et déjà vous recommander vivement de découvrir ce documentaire, absolument incontournable pour qui aime la musique de film et le cinéma. Il retrace le parcours du compositeur né en 1928 à Rome et qui, à l’âge de 8 ans, rêvait de devenir médecin. Son père en décide autrement : il sera trompettiste, comme lui. Quelle émotion de réentendre toutes ses musiques et de voir ces extraits de film qu’elles ont sublimés. Sa première composition pour Tornatore fut pour Cinema Paradiso en 1988, qui remporta alors l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère et le Grand Prix au 42ème Festival de Cannes. Pour ce film, Morricone reçut le BAFTA de la Meilleure musique originale, avec son fils, Andrea, co-compositeur. Il a aussi signé la musique de neuf autres films de Tornatore. Quelques notes suffisent pour identifier la musique de celui qui a signé plus de 500 bandes originales. Le documentaire nous permet d’entrer dans l’âme et les secrets du créateur par le truchement d’une longue interview de Giuseppe Tornatore et de nombreux témoignages qui auront nécessité 5 années de travail parmi lesquels ceux de Bernardo Bertolucci, Guiliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, les frères Taviani, Luca Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Clint Eastwood, Oliver Stone, Quentin Tarantino Wong Kar Wai, Hans Zimmer, Bruce Springsteen. Tornatore, qui a travaillé 25 ans avec Ennio Morricone, sonde les mystères de la création, de sa passion pour les échecs à sa volonté constante d’expérimenter. Plus qu’un film, Ennio se regarde comme un spectacle constitué d’extraits des films, d’images d’archives, de concerts. Ces entretiens sont entrecoupés de fragments de vie privée de Morricone, des captations de ses tournées, des extraits de films, d’entretiens d’amis et de collaborateurs, et d’archives inédites sur une carrière qui s’étend sur plus de 70 ans. Morricone a inspiré de nombreux musiciens, des compositeurs de bandes originales de films aux groupes de rock, de Hans Zimmer, John Williams, Dire Straits à Muse, Metallica et Radiohead. Le film contient nombre de moments forts comme le tournage d’Il était une fois en Amérique lors duquel De Niro joue sur un plateau inondé de musique, ou lorsque l’on découvre comme les lettres de Bach se dissimulent derrière la musique du Clan des Siciliens, ou encore comment il a orchestré instruments et influences pour créer la bande originale de Mission ou encore lorsqu’il fredonne un air a capella. On découvre aussi sa fascination par Stravinsky, ou comment il va user d’audaces dans ses partitions et arrangements pour créer des sonorités inédites. Ennio Morricone ne sera pourtant récompensé d’un Oscar qu’en 2016 (à 87 ans !) pour les Huit salopards de Quentin Tarantino, même si, en 2007, lui avait été décerné un Oscar pour l’ensemble de sa carrière. Il regrette de n’avoir jamais travaillé avec Stanley Kubrick, qui était pourtant si mélomane. Morricone décortique les secrets de ses créations. Tornatore lui rend le plus beau des hommages en mettant en valeur l’incroyable richesse de sa carrière dont il réhabilite aussi la diversité. Celle-ci ne se réduit en effet pas aux musiques de son camarade d’école Leone (aussi majestueuses et inoubliables soient-elles) mais on y trouve aussi des BO des films de : Henri Verneuil, John Boorman, Terrence Malick, Bertolucci,Lautner, Deray, Friedkin, De Palma, Joffé, Almodovar, Carion, Tarantino et tant d'autres. Tornatore rend hommage à son incroyable audace, inventivité et originalité comme lorsqu’il mêle les instruments électriques aux instruments des orchestres symphoniques ou en ajoutant des sonorités bruitistes ou des la voix humaines C’est plus passionnant et pédagogique que n’importe quel cours de musique. On en ressort en ayant envie d’écouter encore et encore ses musiques, de revoir les films pour lesquels il les a composées, de les redécouvrir différemment, et de regarder ceux à côté desquels nous serions passés. C’est peut-être Bruce Springsteen qui définit le mieux sa musique en évoquant la « très profonde émotion » qu’elle procure et que nous procure aussi ce documentaire dont on ressort étourdi de musiques et de beauté… Encore la fameuse valse des émotions !

COUP DE PROJECTEUR

4 longs-métrages étaient projetés dans la section « Coup de projecteur » : Ninja baby de Yingvild Sve Flikke, Flee de Jonas Poher Ramussen, After Yang de Koganada et I love Greece de Nafsika Guerry-Karamaounas. Le lauréat du prix Coup de projecteur 2022 Universciné est Flee de Jonas Poher Ramussen. Quelques mots sur mes deux coups de cœur de cette section : I love Greece de Nafsika Guerry-Karamounas et le film lauréat, absolument bouleversant, à voir absolument.

Retrouvez également le corner La Baule 2022 sur Universciné, avec une programmation spéciale en lien avec le festival.

1/ I LOVE GREECE de NAFSIKA GUERRY-KARAMOUNAS

Ce premier long-métrage nous emmène dans les Cyclades. Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu sous les feux de l’Attique…

Dans ce film à la riche palette d’émotions, le rire se teinte constamment de mélancolie et inversement. Nafsika Guerry-Karamounas met en scène avec talent la fervente âme grecque, notamment grâce à un scénario ciselé coécrit avec Chloé Larouchi qui nous emmène, comme la Grèce, dans des émotions que l’on n’attendait pas forcément. Des émotions impétueuses. Vincent Dedienne et Stacy Martin en expriment brillamment tous les excès et nuances. Pour le premier, tout tourne autour de son travail et de son mal-être. Il est à la fois exaspérant et égocentrique, et se révèle finalement fragile. La crise que le couple traverse est comme un écho à celle que connaît la société grecque qui s’immisce jusque dans leur couple. Comme dans Le Guépard où « il faut que tout change pour que rien ne change », ici il faut que tout vole en éclats pour prendre un nouveau départ. Les personnages sont aussi iconoclastes, fantasques que touchants. Un film qui mêle les genres avec habileté et qui palpite : de vie, d’énergie, de rires, de larmes. Le tout porté par la très belle musique de Camille El Bacha. Un voyage dans les Cyclades que je vous recommande donc.

Et puis, je ne peux pas ne pas évoquer cette magnifique scène sur la danse de l’aigle…une danse qui m’émeut tout particulièrement et que je connais bien au point d’en avoir fait un point central de mon roman Les Embrasés (qui se déroule dans les Cyclades, finaliste du Prix du Livre Romantique 2019) et de ma nouvelle Le premier été du reste de notre vie (qui se déroule à Corfou, Editions J’ai Lu, recueil de nouvelles Allô maman ?!). Cette danse qui s’appelle le Zeïbekiko est habituellement dansée par des hommes sur une musique de Rebetiko, une sorte de transe, pour moi une danse de l’âme qui donne lieu à une très belle scène du film.

2/ FLEE de JONAS POHER RAMUSSEN

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, le jeune homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans.

Ce film d’animation a cumulé les récompenses, à juste titre. Il a notamment gagné le Cristal du long-métrage au festival d'Annecy 2021 et figurait parmi les films de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Une histoire vraie racontée avec beaucoup de pudeur alternant les images d’animation et les images d’archives réelles pour souligner la dimension documentaire et les turbulences de l’Histoire. A 36 ans, Amin est désormais universitaire au Danemark où il vit en couple avec un homme. Il « s’est toujours senti un peu différent des autres » parce que, « en Afghanistan, l’homosexualité n’existe pas ». Il a accepté de se confier pour la première fois sur son passé (réel) à son ami réalisateur mais il ne souhaitait pas montrer son visage. Le film se compose ainsi de dessins plus ou moins réalistes. Ainsi, lorsqu’il se souvient moins bien ou lorsqu’il s’agit de souvenirs trop âpres ou violents, les dessins sont alors simplement griffonnés et brouillons mais il s'agit alors aussi d’images d'archives en prises de vue réelles. La musique joue une place centrale pour susciter l’émotion là où le récit est dénué de sentimentalisme, la violence à laquelle est confrontée Amin n’étant jamais ouvertement montrée. Quand il raconte son enfance dans une ville de Kaboul encore libre entre les posters de Van Damne, des tubes d’alors, notamment de a-Ha, l'accompagnent. Les moments de musique sont des invitations aux rêves et des portes ouvertes sur son imaginaire. Une autre fuite. A la prise de pouvoir des moudjahidine, son père est arrêté, le gouvernement le voyant alors « comme une menace pour le parti communiste ». Et la violence s’immisce dans son quotidien d’enfant. A partir de là, il faudra fuir pour survivre. Ce film universel et poignant permet à cet homme hanté par son passé gardé secret jusque-là de s’en libérer. L’émotion est d’autant plus présente qu’il entre en résonance avec l’actualité, celle connue par d’autres réfugiés, mais aussi avec le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan. Là où dans une actualité et un zapping carnassier, une information tragique en chasse tristement une autre, Flee, avec beaucoup de subtilité, force en douceur notre regard à s’y attarder. Poignant et indispensable.

Flee est disponible en replay sur Arte.tv jusqu'au 28 juillet.

FILMS EN COMPETITION

Le jury présidé par Alexandre Astier, entouré de des actrices Mélanie Doutey, Anne Parillaud, Pascale Arbillot et de l'acteur et réalisateur Pascal Elbé a dû départager les 6 films suivants : La petite bande de Pierre Salvadori, Pétaouchnok d’Edouard Deluc, Maria rêve de Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller, Le petit Nicolas (Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?) d'Amandine Freudon et Benjamin Massoubre et Citoyen d’honneur de Mohamed Hamidi.

Les films de cette compétition se sont avant tout distingués par leurs musiques mais aussi par des comédiens, particulièrement remarquables et engagés dans leurs interprétations. Par ailleurs, ces films mettaient souvent en scène des personnages indécis, immatures, en quête de sens, de nouveau souffle et de rêve. Le sens, le nouveau souffle et le rêve : tout ce qu’apporte finalement la bonne musique, non ?

1/ MARIA RÊVE de LAURIANE ESCAFFRE et YVONNICK MULLER

Ce film est mon coup de cœur de cette compétition, lauréat du Grand Prix du public du Festival de Cabourg 2022. Maria (Karine Viard) est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert (Grégory Gadebois), le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

Ce film est d’une infinie délicatesse, jusque dans la musique et les couleurs qui l’auréolent. Il est porté par les prestations tout en nuances de Grégory Gadebois et Karin Viard qui forment un couple d’une belle évidence. Au contact de l’art et grâce à l’amour de ce dernier, un gardien, secret, discret mais solaire qui se déhanche sur Elvis Presley, Maria va apprendre à conduire sa vie, à s’émanciper, à donner corps (dans tous les sens du terme) à ses rêves et par la même nous donne envie de croire en tous les possibles de l’existence, quels que soient l’âge et les circonstances. Le tout dans le décor magique des Beaux-Arts baigné comme tout ce film, d’une grande douceur et de poésie. Une bouffé d’optimisme qui fait un bien fou. Je vous en parlerai plus longuement lors de sa sortie prévue le 28 septembre 2022.

2/ UNE COMEDIE ROMANTIQUE de THIBAULT SEGOUIN

Après avoir disparu du jour au lendemain, César (Alex Lutz) réapparaît dans la vie de Salomé (Golshifteh Farahani) et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois-ci, il va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire.

Une comédie romantique est le premier long métrage de Thibault Segouin qui avait notamment travaillé sur le scénario du remarquable Guy de et avec Alex Lutz qui tient ici le rôle masculin principal, celui d’un éternel adolescent, indécis pathologique, rêveur et menteur invétéré. Avec ses couleurs acidulées (photographie de Marie Demaison), sa musique ensorcelante, sa fantaisie douce, son Paris de carte postale, ce film tient les promesses de son titre tout en détournant les codes notamment lors de son dénouement. L’amoureuse (faussement) en colère est magistralement interprétée par Golshifteh Farahani dont on découvre que la comédie lui sied aussi bien le drame. Elle a d’ailleurs reçu le prix d’interprétation de cette édition. Ajoutez à cela la BO très réussie de François Villevieille et vous obtiendrez une tendre comédie à découvrir en salle, le 5 octobre 2022.

4 /PETAOUCHNOK de EDOUARD DELUC

Au fin fond des Pyrénées, deux précaires (interprétés par Pio Marmaï et Philippe Rebbot), amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la galère : lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. Le jury présidé par Alexandre Astier a attribué (à l'unanimité) le Prix du meilleur film de l’édition 2022 du festival à cette comédie dans l’air du temps, un parcours initiatique qui glorifie le retour à la nature et le temps donné au temps, prétexte à des situations ubuesques et à brosser toute une galerie de personnages en quête d’ailleurs et de repères. La réussite provient avant tout de l’interprétation de Philippe Rebbot, doux rêveur excentrique et Pio Marmaï, prêt à tous les mensonges et excentricités pour récupérer sa femme et sa fille. Comme la majorité des films de cette compétition, un feel good movie porté la musique, en l’occurrence celle du groupe folk rock français Herman Dune. A découvrir en salle le 9 novembre 2022

4/CITOYEN D’HONNEUR de Mohamed Hamidi

Samir Amin (Kad Merad) est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ?

Le principal atout de ce film est l’interprétation désopilante de Fatsah Bouyahmed dans le rôle de Miloud en autochtone prêt à tout pour satisfaire le « citoyen d’honneur ». Dommage que le thème du "pillage de la réalité" et du détournement de celle-ci pour la création d'une œuvre (en l'occurrence littéraire) et de la volontaire confusion entre fiction et réalité ne soit pas davantage exploité. Dans La vache, le précèdent film du cinéaste, il s'agissait d'un paysan algérien décidé à rejoindre la France avec sa vache pour participer au salon de l'Agriculture à Paris. L'écrivain effectue ici le chemin inverse. Cinq ans après la sortie du long-métrage argentin El ciudadano ilustre de Gastón Duprat et Mariano Cohn, le cinéaste franco-algérien Mohamed Hamidi met en scène un remake, porté par la musique de Ibrahim Maalouf. En salle le 14 septembre 2022.

Je rattraperai prochainement de deux autres lauréats, La petite bande de Pierre Salvadori et Le petit Nicolas (Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?) d'Amandine Freudon et Benjamin Massoubre dont je vous parlerai bien sûr également.

AVANT-PREMIERES HORS COMPETITION

Parmi les avant-premières hors compétition ont été présentés, en ouverture, Maestro(s) de Bruno Chiche (dont je vous parlerai également ultérieurement), Menteur de Olivier Baroux qui sort en salle le 14 juillet 2022, projeté en clôture, un remake d’une comédie d’Émile Gaudreault, et enfin Rumba la vie de Franck Dubosc, son deuxième long-métrage après Tout le monde debout. Il y incarne Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. Comme dans Tout le monde debout où son personnage, valide, se faisait passer pour handicapé, il recourt au mensonge pour affronter sa culpabilité et pour arriver à ses fins : se rapprocher de sa fille. En cela, il sera aidé de son ami Gilles (Jean-Pierre Darroussin), son collègue bienveillant et lunaire, et Fanny (Marie-Philomène Nga), sa voisine. Tony est bourré de préjugés. Pour lui, l’initiale F. sur la sonnette de sa voisine doit forcément signifier Fatou et toutes les personnes d'origine africaine connaissent forcément la Rumba congolaise. Dommage que le film n’aille pas plus loin dans la dénonciation des préjugés dont est pétri le personnage de Tony. Restent des scènes attendrissantes et une interprétation d’un médecin par Michel Houellebecq qui ajoute une salutaire touche d’absurde. Musique originale de Sylvain Goldberg et Matteo Locasciulli.

ALEXANDRE DESPLAT

Cette huitième édition a ainsi comme chaque année rendu hommage à un compositeur invité : Alexandre Desplat qui succède ainsi à Francis Lai, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Eric Serra, Gabriel Yared et Philippe Sarde les années précédentes ! Ce furent à chaque fois de grands moments de musique et d’émotion que je vous ai chaque année racontés ici, et cela même par le biais de la fiction.

1/CONCERT

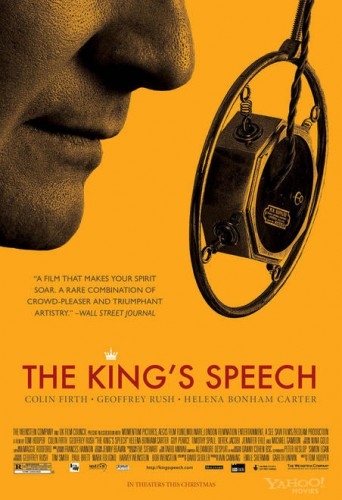

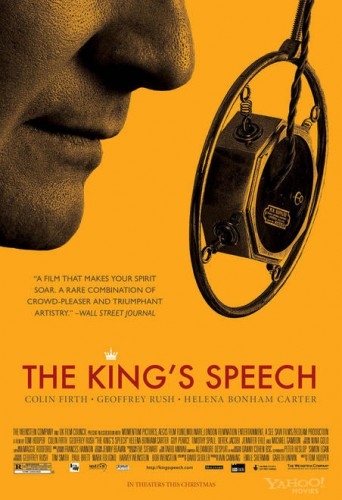

En plus de sa master class, Alexandre Desplat participait cette année à un concert hommage de clôture, dirigé par la cheffe d’orchestre et violoniste Solrey. Alexandre Desplat, digne héritier des compositeurs français consacrés par Hollywood a déjà écrit les partitions de plus de 200 films et a été célébré́ par 2 Oscars, 2 Golden Globes, 3 Césars, 3 Baftas, 2 Grammys...La liste des cinéastes avec lesquels il a collaboré est longue : Terrence Malick, Jacques Audiard, Stephen Frears, Roman Polanski, Wes Anderson, George Clooney, Kathryn Bigelow, David Fincher, Guillermo del Toro et les films Sur mes lèvres, The King’s speech, De battre mon cœur s’est arrêté, The Ghost Writer, Monuments men, Un prophète, The Grand Budapest hotel, The Shape of water, The Curious case of Benjamin Button, Twilight, Godzilla, Harry Potter and the deathly Hallows, The imitation game, Little women, The french dispatch ...

Ce concert événement, où il s’est produit sur scène comme flûtiste, a eu au Palais des Congrès et des Festivals Atlantia de La Baule et a été l’occasion d’entendre les musiques de Harry Potter, La forme de l’eau, The Ghost Writer, Un Prophète et du Discours d’un roi qui fut justement projeté dans le cadre du festival.

2/ LE DISCOURS D’UN ROI de TOM HOOPER

Le roi en question, c’est George VI (Colin Firth), à la fois fragile et colérique, qui n’avait d’ailleurs pas vocation à le devenir puisque c’est sont frère Edouard VIII (Guy Pierce) qui était destiné au trône à la mort de leur père. Seulement Edouard VIII préféra abdiquer pour vivre son amour avec une femme, Wallis Simpson, à la réputation légère (du moins pour un monarque) car notamment divorcée deux fois. George VI que toute la famille royale appelle « Bertie » va donc devoir surmonter son handicap, un bégaiement qui l’empêche de s’exprimer en public. Pour cela, il pourra compter sur le soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et sur l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu orthodoxes, Lionel Rogue (Geoffrey Rush). Alors qu’il mène cette guerre contre lui-même, une autre guerre beaucoup moins intime se fait de plus en plus menaçante…

A priori, cela s’annonçait donc comme un énième biopic avec reconstitution historique spectaculaire de rigueur et c’est sans doute d’abord le choix de prendre le contrepied de ce à quoi nous aurions pu nous attendre qui fait de ce film une grande réussite. Tom Hooper et son scénariste David Seidler ont ainsi fait le judicieux choix de l’intime, de l’histoire sans nier son implication sur l’Histoire mais vue telle que la voyait George VI, relativement lointaine. Le monde extérieur et ses rumeurs sont étouffés par l’atmosphère ouatée et non moins redoutable des allées du pouvoir.

Plutôt que de filmer George VI comme un personnage historique distant, Tom Hooper le filme à portée d’homme avec ses angoisses et ses faiblesses. Il n’apparait alors pas comme le puissant lointain (éloigné de nous historiquement et humainement) mais comme un homme qui doit affronter ses faiblesses en lequel chacun peut se reconnaître. La caméra de Tom Hooper le suit au plus près de son visage, de ses doutes, de son angoisse qui s’amorce. Le jeu en nuances de Colin Firth et la caméra sensible de Tom Hooper qui l’enferme ans son cadre, (il est tantôt filmé à gauche ou à droite, à son image, en marge) comme il l’est dans son handicap, nous donne la sensation asphyxiante d’éprouver nous aussi son angoisse si bien que notre souffle est suspendu à ses lèvres hésitantes. La maîtrise du langage devient alors le véritable enjeu du suspense du film, haletant comme un thriller. Arrivera-t-il à prononcer ce fameux discours qui fera entrer le Royaume-Uni dans la guerre contre l’Allemagne nazie ?

Un sujet qui n’a rien d’anachronique et qui est même particulièrement actuel à une époque (la nôtre) où le contenant, la forme, la communication priment sur le contenu et le message, où celui ou celle qui recevra le plus de suffrages ne sera pas forcément le ou la plus apte à gouverner mais le ou la plus apte à délivrer son message et à maîtriser la communication et le langage. Un peu la génération twitter aussi qui recherche le choc de la formule et qui pousse souvent à l’exagération, quitte à piétiner quelques personnes voire la réalité au passage. Plutôt que le pouvoir des mots, c’est donc celui de la communication que doit donc maîtriser le monarque. Un pouvoir qu’il était d’autant plus urgent de détenir quand un dictateur outre-Rhin en faisait un des instruments de sa propagande et l’utilisait pour haranguer, galvaniser et endormir les foules.

Le scénario montre habilement et par petites touches comment le poids de l’enfance et de l’Histoire (son père, ceux qui l’ont précédé, tous ceux dont les regards pèsent sur lui) sont responsables de son handicap. Mais, au-delà du combat personnel, c’est aussi une très belle histoire d’amitié entre deux hommes à la fois très différents et en quête de reconnaissance. Rogue demande constamment à être sur un pied d’égalité avec George VI, lui qui toujours à été à distance : du peuple, des autres, des mots. Prendre la parole c’est prendre sa place et exister. Le langage, dans le titre même, a d’ailleurs toute son importance : il ne s’agit pas du discours du roi mais d’un roi, qui n’a pas encore son identité propre, écrasé par le poids de l’Histoire et de ses prédécesseurs.

La richesse des dialogues saupoudrés d’un humour so british participe amplement de la réussite du film. Il est vrai que le langage d’un film dont le sujet est justement le langage se devait d’être exemplaire mais ce n’était pas pour autant gagné d’avance.

Enfin, le grand atout du film ce sont ses acteurs principaux : Colin Firth (absolument remarquable, ne forçant pas trop le trait comme c’est souvent le cas dans ces rôles à Oscars mais reflétant le bégaiement essentiellement par l’angoisse qu’il générait , Colin Firth d’ailleurs qui interprétait déjà pour moi un des meilleurs rôles de 2010 dans le très beau « A single man » de Tom Ford pour lequel il était déjà nommé à l’Oscar du meilleur acteur), Geoffrey Rush( impeccable en médecin peu conventionnel et malicieux ) et Helena Bonham Carter ( parfaite en future reine, à la fois cinglante et épouse aimante. )

Si « Le discours d’un roi » est un film marquant, c'est en particulier en raison du degré de raffinement de chacun des éléments qui le constituent (musique d'Alexandre Desplat, , scénario, interprétation, mise en scène), un film à résonance universelle autant de par le combat qu’il met en scène (un homme, fût-il roi, qui surpasse ses faiblesses et ses peurs) que de par le langage qu’il emploie et dont il souligne le poids historique.

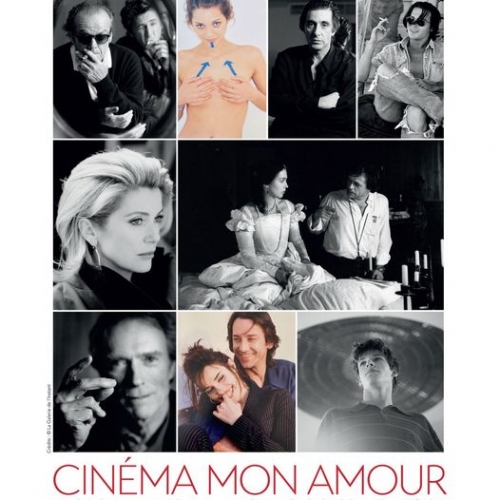

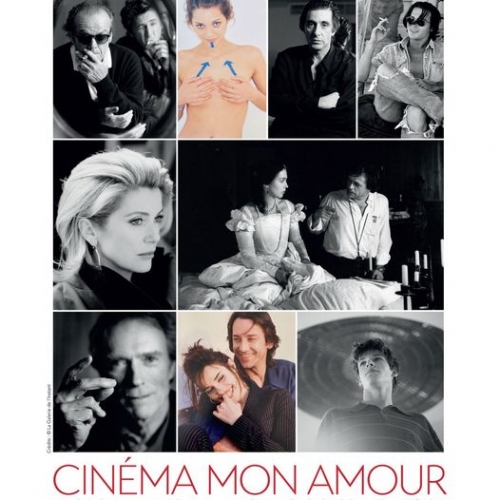

EXPOSITION "CINEMA MON AMOUR, ANNEES STUDIO"

Du 18 juin au 03 juillet 2022, au centre culturel Chapelle Sainte-Anne, était également proposée une exposition de trois photographes de Studio Magazine célébrant ainsi les années DU magazine cinéma des années 90/2000 créé par Jean-Pierre Lavoignat et Marc Esposito à la fin des années 80.

En attendant de rattraper les films manqués, je termine avec une citation d'Oscar Wilde :

« La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe. »

En attendant la 9ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule et de vous en communiquer les dates, je vous donne rendez-vous prochainement pour le Festival du Cinéma Américain de Deauville (du 2 au 11 septembre 2022) puis pour le Dinard Festival du Film Britannique (28 septembre au 2 octobre 2022).

PALMARES COMPLET DU FESTIVAL DU CINEMA ET MUSIQUE DE FILM DE LA BAULE 2022

Meilleur Film 2022

Pétaouchnok réalisé par Edouard Deluc

Meilleure Musique de Film 2022

Ludovic Bource pour Le Petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Prix d’Honneur 2022

Alexandre Desplat récompensé pour l’ensemble de sa carrière

Meilleur Court-Métrage 2022 – AG2R LA MONDIALE

REPLAY réalisé par Thomas Deflandre

Révélation Jeune Talent Compositeur 2022

Antonin Browne du Conservatoire Paul Dukas – Paris

Meilleure Musique de l’année 2022

Amine Bouhafa pour Le Sommet des dieux

Coup de Projecteur 2022 – Universciné

FLEE de Jonas Poher Rasmussen

Prix du public 2022 – Groupe Barrière

La Petite Bande de Pierre Salvadori

Meilleure Interprétation 2022

Golshifteh Farahani pour Une Comédie Romantique

110 ANS DU GROUPE BARRIERE

Cette édition fut aussi l’occasion de célébrer les 110 du Groupe Barrière.

Retrouvez mon article consacré à l’hôtel Barrière L'Hermitage sur Inthemoodforhotelsdeluxe.com, ici.

PODCAST INEDIT :

Une nouvelle au cœur du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2015

Retrouvez ma nouvelle Un certain 14 novembre dans le recueil Les illusions parallèles - Editions du 38 – 2016 (cette fiction se déroule entièrement dans le cadre du festival avec en toile de fond les évènements réels de cette édition). A l'occasion de la 8ème édition du festival, en accord avec mon éditeur, Les Editions du 38, j'ai enregistré cette nouvelle en podcast, à écouter ici.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE FESTIVAL

Pour en savoir plus : le site officiel du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule et son twitter et compte instagram (@festivallabaule).

Suivez également le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule sur Facebook.

En complément, retrouvez sur Inthemoodforcinema.com tous mes articles sur les 7 premières éditions du festival et mes prochains articles sur cette 8ème édition.