J’ai déjà souvent évoqué ici ma vision du Festival de Cannes (là notamment : cliquez ici pour lire l’éditorial 2007 et les origines du blog "In the mood for Cannes") , pourtant après 8 ans à le parcourir et en scruter les étrangetés, ce Festival reste pour moi une inépuisable source de curiosité, de curiosités surtout.

J’ai déjà souvent évoqué ici ma vision du Festival de Cannes (là notamment : cliquez ici pour lire l’éditorial 2007 et les origines du blog "In the mood for Cannes") , pourtant après 8 ans à le parcourir et en scruter les étrangetés, ce Festival reste pour moi une inépuisable source de curiosité, de curiosités surtout.

Les critiques de films seront sans doute moins exhaustives que celles que j’écris habituellement sur « In the mood for cinema » car j’ai d’abord envie de profiter de la réalité avant d’en donner une version virtuelle et parce qu’à Cannes le temps est une denrée rare. Je vous livrerai néanmoins bien entendu mes impressions en direct du festival, quotidiennes dans la mesure du possible, au gré de mes émotions, vous parlerai de mes coups de cœur et découvertes cinématographiques, j’essaierai de vous plonger dans la frénésie mélancolique cannoise, dans son tourbillon éblouissant et terrifiant, je tenterai de vous dépeindre cet animal sauvage palmé, mystérieux et indomptable qui en a perdu certains et tant à force de les éblouir, les fasciner, les aliéner. Je ne suis pas dupe de ce jeu dangereux-là, là où plus qu’ailleurs, les personnalités peuvent prendre des reflets changeants, finalement éclairants, révélant le portrait de Dorian Gray en chacun.

Ne vous méprenez pas: malgré la noirceur, ou plutôt la lucidité du tableau, j’y vais avec un enthousiasme inégalé, une curiosité insatiable pour le cinéma et la vie qui s’y entremêlent, s’y défient et entrechoquent, étrangement et parfois même sublimement, l’espace d’un inestimable instant, lequel instant sublime, à lui seul, éclipse alors le souvenir amer de la foire aux vanités que Cannes est aussi. C’est en effet parfois le culte du dérisoire qui y devient essentiel mais qui, à y regarder de plus près, le révèle aussi, si bien ou si mal, cet essentiel.

Ne vous méprenez pas: malgré la noirceur, ou plutôt la lucidité du tableau, j’y vais avec un enthousiasme inégalé, une curiosité insatiable pour le cinéma et la vie qui s’y entremêlent, s’y défient et entrechoquent, étrangement et parfois même sublimement, l’espace d’un inestimable instant, lequel instant sublime, à lui seul, éclipse alors le souvenir amer de la foire aux vanités que Cannes est aussi. C’est en effet parfois le culte du dérisoire qui y devient essentiel mais qui, à y regarder de plus près, le révèle aussi, si bien ou si mal, cet essentiel.

Et puis évidemment on aurait presque tendance à l’oublier: il y a aussi le cinéma presque dissimulé derrière tous ceux qui font le leur, le cinéma si multiple, si surprenant, si audacieux, si magique encore et plus que jamais, à Cannes, plus qu’ailleurs. D’ailleurs, à Cannes, tout est plus qu’ailleurs. Les émotions. Le soleil. Les solitudes qui se grisent et s’égarent et se noient dans la multitude. Les soirées sans fin, sans faim à force d’être enchaînées pour certains.

Je sais pourtant déjà que quand le train va s’élancer vers le Sud, après cette fébrilité qui régnera à la gare de Lyon déjà lui procurant des airs de festival, quand les Baux de Provence apparaîtront au loin, si et trop vite, un des derniers sursauts de normalité  et de beauté naturelle avant la folie et les artifices cannois, j’éprouverai cette même envie irrépressible de m’y retrouver que la première fois où je regardais ce festival comme une mythologie inaccessible, réminiscence jubilatoire de mes souvenirs d’enfance, de l’image d’Epinal d’un festival idéalisé à travers le petit écran qui me renvoyait le cliché insaisissable et majestueux d’un cénacle impénétrable (aussi loin que je me souvienne j’ai toujours regardé les cérémonies d’ouverture et de clôture et j'ai toujours regardé avec intérêt la sélection cannoise), idéalisé comme un diamant pur et étincelant (j’ignorais alors que le diamant, en plus de briller, fasciner, peut dangereusement éblouir et surtout couper, blesser) j’éprouverai cette même tentation inassouvissable de suspendre le vol du temps, de retarder l’arrivée à Cannes, pour prolonger les rêveries insensées (forcément moins que la réalité) et la délectable construction imaginaire de ce que pourra être ce festival ...

et de beauté naturelle avant la folie et les artifices cannois, j’éprouverai cette même envie irrépressible de m’y retrouver que la première fois où je regardais ce festival comme une mythologie inaccessible, réminiscence jubilatoire de mes souvenirs d’enfance, de l’image d’Epinal d’un festival idéalisé à travers le petit écran qui me renvoyait le cliché insaisissable et majestueux d’un cénacle impénétrable (aussi loin que je me souvienne j’ai toujours regardé les cérémonies d’ouverture et de clôture et j'ai toujours regardé avec intérêt la sélection cannoise), idéalisé comme un diamant pur et étincelant (j’ignorais alors que le diamant, en plus de briller, fasciner, peut dangereusement éblouir et surtout couper, blesser) j’éprouverai cette même tentation inassouvissable de suspendre le vol du temps, de retarder l’arrivée à Cannes, pour prolonger les rêveries insensées (forcément moins que la réalité) et la délectable construction imaginaire de ce que pourra être ce festival ...

Et puis, à peine arrivée, savoureusement éblouie et réjouie par les premiers rayons du soleil tant attendus qui caresseront mon regard assoiffé de lumière et de celles du cinéma, j’irai me perdre dans la foule si pressée et atypique du festival qui mieux que nulle autre sait être passionnément exaltée et aussi impitoyable avec la même incoercible exaltation, chercher mon badge, précieux sésame tant honni pour leur être inaccessible pour certains (heureux ignorants de l'insondable hiérarchie festivalière), fièrement exhibé par ses 28600 possesseurs (25000 professionnels, 3600 journalistes) et puis ce seront les retrouvailles avec ceux que j’ai le plaisir d’y croiser chaque année, et puis l’ouragan cannois va m’emporter dans son ivresse cinéphilique et festive, probablement me faire oublier que cela ne durera pas toujours, que la vie ne peut pas toujours ressembler à un tel cinéma , que cette extravagance n’est qu’à Cannes une quotidienneté, que la vraie vie peut aussi être ailleurs, que Cannes n’est pas le centre du monde et le monde à lui tout seul, juste le monde cinématographique, et encore 12 jours seulement, avec ses excès, ses instants magiques, ses instants réellement irréels, où un peu comme Anconina dans « Itinéraire d’un enfant gâté » on ne cesse d’être surpris, de s'acharner à ne pas le paraître, même si d'autres sont vraiment blasés, tristement: valse troublante des apparences que Cannes exhale et exhibe, adore et abhorre. Cannes décidément si versatile et éclectique. Itinéraire d’enfants gâtés donc. Oui, à Cannes, nous sommes tous des enfants gâtés, capricieux qui oublions le lendemain, qui oublions que tout doit finir un jour, que la vie ne peut être une fête et un spectacle et une histoire et une nuit sans fin. Même les films de Fellini ou Kusturica seraient (presque) des symboles de sobriété à côté de l’irréalité cannoise : inénarrable aventure, cinématographique. Emotionnelle, surtout.

Et puis, à peine arrivée, savoureusement éblouie et réjouie par les premiers rayons du soleil tant attendus qui caresseront mon regard assoiffé de lumière et de celles du cinéma, j’irai me perdre dans la foule si pressée et atypique du festival qui mieux que nulle autre sait être passionnément exaltée et aussi impitoyable avec la même incoercible exaltation, chercher mon badge, précieux sésame tant honni pour leur être inaccessible pour certains (heureux ignorants de l'insondable hiérarchie festivalière), fièrement exhibé par ses 28600 possesseurs (25000 professionnels, 3600 journalistes) et puis ce seront les retrouvailles avec ceux que j’ai le plaisir d’y croiser chaque année, et puis l’ouragan cannois va m’emporter dans son ivresse cinéphilique et festive, probablement me faire oublier que cela ne durera pas toujours, que la vie ne peut pas toujours ressembler à un tel cinéma , que cette extravagance n’est qu’à Cannes une quotidienneté, que la vraie vie peut aussi être ailleurs, que Cannes n’est pas le centre du monde et le monde à lui tout seul, juste le monde cinématographique, et encore 12 jours seulement, avec ses excès, ses instants magiques, ses instants réellement irréels, où un peu comme Anconina dans « Itinéraire d’un enfant gâté » on ne cesse d’être surpris, de s'acharner à ne pas le paraître, même si d'autres sont vraiment blasés, tristement: valse troublante des apparences que Cannes exhale et exhibe, adore et abhorre. Cannes décidément si versatile et éclectique. Itinéraire d’enfants gâtés donc. Oui, à Cannes, nous sommes tous des enfants gâtés, capricieux qui oublions le lendemain, qui oublions que tout doit finir un jour, que la vie ne peut être une fête et un spectacle et une histoire et une nuit sans fin. Même les films de Fellini ou Kusturica seraient (presque) des symboles de sobriété à côté de l’irréalité cannoise : inénarrable aventure, cinématographique. Emotionnelle, surtout.

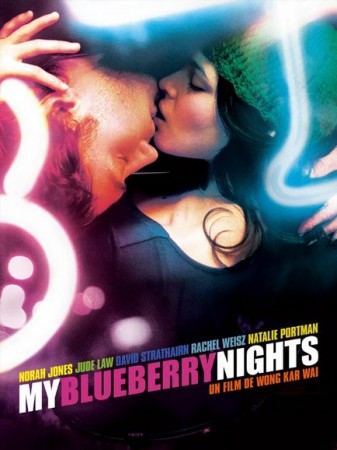

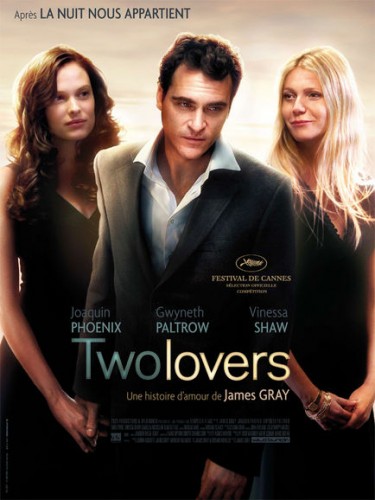

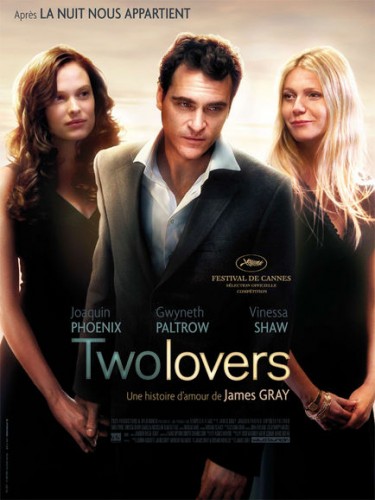

J’ai bien entendu d’ores et déjà envie de voir « Changeling »-L’échange - de Clint Eastwood, « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen (que serait un festival sans un film de Woody Allen dont le dernier film "Le rêve de Cassandre" était d’ailleurs encore exceptionnel !), « Ashes of time redux » de Wong Kar Wai dont chaque projection cannoise est un évènement, « Un conte de noël » de Arnaud Desplechin, « Entre les murs » de Laurent Cantet, « 24 City » de Jia Zhangke, « Che » de Steven Soderbergh, « Two lovers » de James Gray (qui peut-être cette année recevra la récompense qu’il aurait déjà méritée l’an passé pour « La nuit nous appartient »), la leçon de cinéma de Tarantino, « Tokyo » à Un Certain Regard, « Les Bureaux de Dieu » de Claire Simon à la Quinzaine des Réalisateurs (avec le souvenir incandescent de son magnifique « Ca brûle » déjà présenté à la Quinzaine il y a deux ans), les courts-métrages de la Cinéfondation..., d’être surprise, émue, bouleversée, interpellée ou même heurtée par les films de cinéastes dont je n’attends ni ne connais rien, de voir la mer aussi parce qu’à Cannes on aurait tendance à oublier qu’elle est là, émergeant péniblement entre les affiches de films et les yachts qui l’obscurcissent à perte de vue.

J’ai bien entendu d’ores et déjà envie de voir « Changeling »-L’échange - de Clint Eastwood, « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen (que serait un festival sans un film de Woody Allen dont le dernier film "Le rêve de Cassandre" était d’ailleurs encore exceptionnel !), « Ashes of time redux » de Wong Kar Wai dont chaque projection cannoise est un évènement, « Un conte de noël » de Arnaud Desplechin, « Entre les murs » de Laurent Cantet, « 24 City » de Jia Zhangke, « Che » de Steven Soderbergh, « Two lovers » de James Gray (qui peut-être cette année recevra la récompense qu’il aurait déjà méritée l’an passé pour « La nuit nous appartient »), la leçon de cinéma de Tarantino, « Tokyo » à Un Certain Regard, « Les Bureaux de Dieu » de Claire Simon à la Quinzaine des Réalisateurs (avec le souvenir incandescent de son magnifique « Ca brûle » déjà présenté à la Quinzaine il y a deux ans), les courts-métrages de la Cinéfondation..., d’être surprise, émue, bouleversée, interpellée ou même heurtée par les films de cinéastes dont je n’attends ni ne connais rien, de voir la mer aussi parce qu’à Cannes on aurait tendance à oublier qu’elle est là, émergeant péniblement entre les affiches de films et les yachts qui l’obscurcissent à perte de vue.

J’essaierai aussi évidemment de voir un maximum de films de la compétition officielle pour vous en dresser un tableau d’ensemble mais n’oubliez pas que Cannes est lui-même un excellent film qui fait son propre cinéma où rien ne se passe jamais comme prévu. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le wifi très sollicité ne fonctionne pas dès le premier soir mais, soyez-en certains, même avec un peu de retard, je n’oublierai pas de vous immerger « in the mood for Cannes ».

J’essaierai aussi évidemment de voir un maximum de films de la compétition officielle pour vous en dresser un tableau d’ensemble mais n’oubliez pas que Cannes est lui-même un excellent film qui fait son propre cinéma où rien ne se passe jamais comme prévu. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le wifi très sollicité ne fonctionne pas dès le premier soir mais, soyez-en certains, même avec un peu de retard, je n’oublierai pas de vous immerger « in the mood for Cannes ».

Alors... prêts à plongez « in the mood for Cannes » et vivre ce 61ème Festival de Cannes comme si vous y étiez ? Alors cliquez ci-dessous!

LE 61ème FESTIVAL DE CANNES EN DIRECT SUR IN THE MOOD FOR CANNES DU 14 AU 25 MAI 2008

Toutes les notes concernant le Festival de Cannes 2008 seront publiées sur mon blog consacré à ce festival intitulé « In the mood for Cannes », et vous pouvez par ailleurs d’ores et déjà y trouver la programmation intégrale du festival, de nombreuses informations pratiques, de nombreux articles…

Toutes les notes concernant le Festival de Cannes 2008 seront publiées sur mon blog consacré à ce festival intitulé « In the mood for Cannes », et vous pouvez par ailleurs d’ores et déjà y trouver la programmation intégrale du festival, de nombreuses informations pratiques, de nombreux articles…

Vous pouvez aussi retrouver mes récits des Festivals de Cannes 2005, 2006, 2007 (une partie du blog « In the mood for Cannes » est consacrée aux 60 ans du Festival avec de nombreuses critiques, des vidéos, des photos…) en cliquant sur l’année qui vous intéresse.

Festivalièrement vôtre. A très bientôt en direct de la Croisette, in the mood for Cannes donc!

Sandra.M

J’ai déjà souvent évoqué ici ma vision du Festival de Cannes (

J’ai déjà souvent évoqué ici ma vision du Festival de Cannes ( Ne vous méprenez pas: malgré la noirceur, ou plutôt la lucidité du tableau, j’y vais avec un enthousiasme inégalé, une curiosité insatiable pour le cinéma et la vie qui s’y entremêlent, s’y défient et entrechoquent, étrangement et parfois même sublimement, l’espace d’un inestimable instant, lequel instant sublime, à lui seul, éclipse alors le souvenir amer de la foire aux vanités que Cannes est aussi. C’est en effet parfois le culte du dérisoire qui y devient essentiel mais qui, à y regarder de plus près, le révèle aussi, si bien ou si mal, cet essentiel.

Ne vous méprenez pas: malgré la noirceur, ou plutôt la lucidité du tableau, j’y vais avec un enthousiasme inégalé, une curiosité insatiable pour le cinéma et la vie qui s’y entremêlent, s’y défient et entrechoquent, étrangement et parfois même sublimement, l’espace d’un inestimable instant, lequel instant sublime, à lui seul, éclipse alors le souvenir amer de la foire aux vanités que Cannes est aussi. C’est en effet parfois le culte du dérisoire qui y devient essentiel mais qui, à y regarder de plus près, le révèle aussi, si bien ou si mal, cet essentiel. et de beauté naturelle avant la folie et les artifices cannois, j’éprouverai cette même envie irrépressible de m’y retrouver que la première fois où je regardais ce festival comme une mythologie inaccessible, réminiscence jubilatoire de mes souvenirs d’enfance, de l’image d’Epinal d’un festival idéalisé à travers le petit écran qui me renvoyait le cliché insaisissable et majestueux d’un cénacle impénétrable (aussi loin que je me souvienne j’ai toujours regardé les cérémonies d’ouverture et de clôture et j'ai toujours regardé avec intérêt la sélection cannoise), idéalisé comme un diamant pur et étincelant (j’ignorais alors que le diamant, en plus de briller, fasciner, peut dangereusement éblouir et surtout couper, blesser) j’éprouverai cette même tentation inassouvissable de suspendre le vol du temps, de retarder l’arrivée à Cannes, pour prolonger les rêveries insensées (forcément moins que la réalité) et la délectable construction imaginaire de ce que pourra être ce festival ...

et de beauté naturelle avant la folie et les artifices cannois, j’éprouverai cette même envie irrépressible de m’y retrouver que la première fois où je regardais ce festival comme une mythologie inaccessible, réminiscence jubilatoire de mes souvenirs d’enfance, de l’image d’Epinal d’un festival idéalisé à travers le petit écran qui me renvoyait le cliché insaisissable et majestueux d’un cénacle impénétrable (aussi loin que je me souvienne j’ai toujours regardé les cérémonies d’ouverture et de clôture et j'ai toujours regardé avec intérêt la sélection cannoise), idéalisé comme un diamant pur et étincelant (j’ignorais alors que le diamant, en plus de briller, fasciner, peut dangereusement éblouir et surtout couper, blesser) j’éprouverai cette même tentation inassouvissable de suspendre le vol du temps, de retarder l’arrivée à Cannes, pour prolonger les rêveries insensées (forcément moins que la réalité) et la délectable construction imaginaire de ce que pourra être ce festival ... Et puis, à peine arrivée, savoureusement éblouie et réjouie par les premiers rayons du soleil tant attendus qui caresseront mon regard assoiffé de lumière et de celles du cinéma, j’irai me perdre dans la foule si pressée et atypique du festival qui mieux que nulle autre sait être passionnément exaltée et aussi impitoyable avec la même incoercible exaltation, chercher mon badge, précieux sésame tant honni pour leur être inaccessible pour certains (heureux ignorants de l'insondable hiérarchie festivalière), fièrement exhibé par ses 28600 possesseurs (25000 professionnels, 3600 journalistes) et puis ce seront les retrouvailles avec ceux que j’ai le plaisir d’y croiser chaque année, et puis l’ouragan cannois va m’emporter dans son ivresse cinéphilique et festive, probablement me faire oublier que cela ne durera pas toujours, que la vie ne peut pas toujours ressembler à un tel cinéma , que cette extravagance n’est qu’à Cannes une quotidienneté, que la vraie vie peut aussi être ailleurs, que Cannes n’est pas le centre du monde et le monde à lui tout seul, juste le monde cinématographique, et encore 12 jours seulement, avec ses excès, ses instants magiques, ses instants réellement irréels, où un peu comme Anconina dans « Itinéraire d’un enfant gâté » on ne cesse d’être surpris, de s'acharner à ne pas le paraître, même si d'autres sont vraiment blasés, tristement: valse troublante des apparences que Cannes exhale et exhibe, adore et abhorre. Cannes décidément si versatile et éclectique. Itinéraire d’enfants gâtés donc. Oui, à Cannes, nous sommes tous des enfants gâtés, capricieux qui oublions le lendemain, qui oublions que tout doit finir un jour, que la vie ne peut être une fête et un spectacle et une histoire et une nuit sans fin. Même les films de Fellini ou Kusturica seraient (presque) des symboles de sobriété à côté de l’irréalité cannoise : inénarrable aventure, cinématographique. Emotionnelle, surtout.

Et puis, à peine arrivée, savoureusement éblouie et réjouie par les premiers rayons du soleil tant attendus qui caresseront mon regard assoiffé de lumière et de celles du cinéma, j’irai me perdre dans la foule si pressée et atypique du festival qui mieux que nulle autre sait être passionnément exaltée et aussi impitoyable avec la même incoercible exaltation, chercher mon badge, précieux sésame tant honni pour leur être inaccessible pour certains (heureux ignorants de l'insondable hiérarchie festivalière), fièrement exhibé par ses 28600 possesseurs (25000 professionnels, 3600 journalistes) et puis ce seront les retrouvailles avec ceux que j’ai le plaisir d’y croiser chaque année, et puis l’ouragan cannois va m’emporter dans son ivresse cinéphilique et festive, probablement me faire oublier que cela ne durera pas toujours, que la vie ne peut pas toujours ressembler à un tel cinéma , que cette extravagance n’est qu’à Cannes une quotidienneté, que la vraie vie peut aussi être ailleurs, que Cannes n’est pas le centre du monde et le monde à lui tout seul, juste le monde cinématographique, et encore 12 jours seulement, avec ses excès, ses instants magiques, ses instants réellement irréels, où un peu comme Anconina dans « Itinéraire d’un enfant gâté » on ne cesse d’être surpris, de s'acharner à ne pas le paraître, même si d'autres sont vraiment blasés, tristement: valse troublante des apparences que Cannes exhale et exhibe, adore et abhorre. Cannes décidément si versatile et éclectique. Itinéraire d’enfants gâtés donc. Oui, à Cannes, nous sommes tous des enfants gâtés, capricieux qui oublions le lendemain, qui oublions que tout doit finir un jour, que la vie ne peut être une fête et un spectacle et une histoire et une nuit sans fin. Même les films de Fellini ou Kusturica seraient (presque) des symboles de sobriété à côté de l’irréalité cannoise : inénarrable aventure, cinématographique. Emotionnelle, surtout. J’ai bien entendu d’ores et déjà envie de voir « Changeling »-L’échange - de

J’ai bien entendu d’ores et déjà envie de voir « Changeling »-L’échange - de  J’essaierai aussi évidemment de voir un maximum de films de la compétition officielle pour vous en dresser un tableau d’ensemble mais n’oubliez pas que Cannes est lui-même un excellent film qui fait son propre cinéma où rien ne se passe jamais comme prévu. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le wifi très sollicité ne fonctionne pas dès le premier soir mais, soyez-en certains, même avec un peu de retard, je n’oublierai pas de vous immerger « in the mood for Cannes ».

J’essaierai aussi évidemment de voir un maximum de films de la compétition officielle pour vous en dresser un tableau d’ensemble mais n’oubliez pas que Cannes est lui-même un excellent film qui fait son propre cinéma où rien ne se passe jamais comme prévu. Par ailleurs, il n’est pas exclu que le wifi très sollicité ne fonctionne pas dès le premier soir mais, soyez-en certains, même avec un peu de retard, je n’oublierai pas de vous immerger « in the mood for Cannes ».

Toutes les notes concernant le Festival de Cannes 2008 seront publiées sur mon blog consacré à ce festival intitulé «

Toutes les notes concernant le Festival de Cannes 2008 seront publiées sur mon blog consacré à ce festival intitulé «

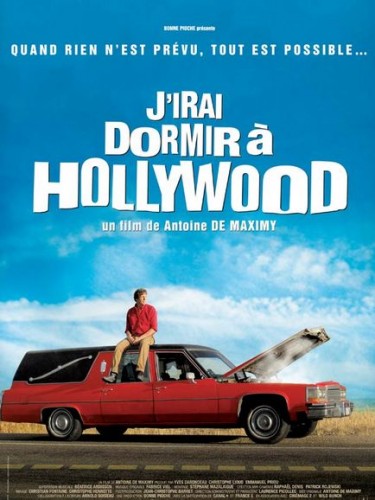

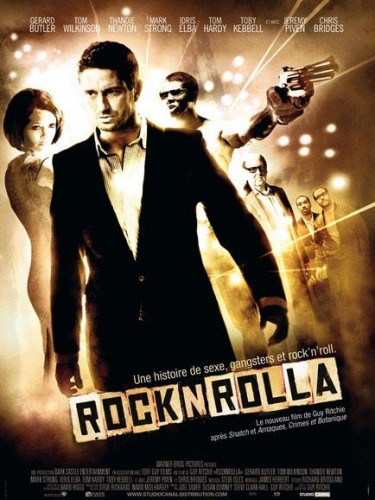

Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du

Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du