Ce matin avait lieu la conférence de presse du 50ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. Je vous en détaille le programme ci-dessous avec quelques flashbacks sur les 49 précédentes éditions. Cet article sera régulièrement mis à jour avec les prochaines annonces jusqu'à l'ouverture, le 6 septembre.

Les 100 ans des Planches. Les 50 ans du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Cette année, le cœur de Deauville est en fête ! Qui aurait prédit une destinée aussi éblouissante à ce festival quand, en 1975, Lionel Chouchan et André Halimi, sous l'impulsion de Michel d'Ornano, alors Maire de Deauville, et de Lucien Barrière, alors Président du groupe éponyme, ont eu l’idée de le créer ?

Ce cinquantième anniversaire s’annonce à la hauteur de l'évènement. Grandiose ! Avec, notamment : un Prix d’honneur du festival remis à Michael Douglas pour sa cinquième venue à Deauville, un hommage l’un des plus grands documentaristes au monde Frederick Wiseman et à l’un des plus grands cinéastes classiques contemporains James Gray (dont le dernier film, d'une amère beauté, Armageddon time avait été présenté à Deauville en 2022, cette fois il donnera une master class le lundi 9 septembre) ; un coup de projecteur sur la success story d’un jeune réalisateur indépendant qui a fait ses premiers pas à Deauville, Sean Baker (l'occasion de découvrir Anora, palme d'or du Festival de Cannes 2024, c'est également Sean Baker qui remettra le Grand Prix de cette édition, le 14 septembre) ; des hommages à deux des plus prestigieuses et talentueuses comédiennes du cinéma américain qui recevront chacune un Deauville Talent Award, Natalie Portman (le 14 septembre) et Michelle Williams (le 12 septembre) ; la mise en lumière de deux personnalités montantes d’Hollywood, Daisy Ridley et Sebastian Stan mais aussi la venue de Francis Ford Coppola (le 13 septembre) avec la projection de Megalopolis, les projections de Beetlejuice beetlejuice de Tim Burton ou encore de Finalement de Claude Lelouch, en présence de toute l'équipe du film (Kad Merad, Sandrine Bonaire, Elsa Zylberstein...), en clôture du festival. Et bien sûr toujours les films en compétition et les Premières. Le 13 septembre, le festival invitera les anciens présidents des jurys de la compétition. Par ailleurs, Jérôme Lasserre, directeur de la programmation, lors de la conférence de presse du festival, ce jour, a souligné la volonté de "se projeter vers le futur". Carine Fouquier, directrice du CID, quant à elle, a annoncé la tenue d’une exposition de photos consacrée à 50 ans d’histoire de l’évènement sur les terrasses du festival avec plus de 200 photos issues des archives du CID. Comme chaque année depuis la pandémie seront projetés des films du dernier Festival de Cannes dans le cadre de L'Heure de la Croisette, parmi lesquels le bouleversant La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Comme chaque année, le prix d'Ornano-Valenti sera un des temps forts du festival. Il sera cette année attribué à Rabia de Mareike Engelhardt. Le festival proposera également une conversation avec Christophe Honoré autour du cinéma américain.

Au programme cette année, ce seront plus de 100 films avec 170 séances, 70 équipes de film sur place et 14 films en compétition qu'auront a départager les deux jurys, le jury présidé par Benoît Magimel et le jury de la révélation présidé par Alice Belaïdi.

Deux ans après sa création, Deauville pouvait déjà s’enorgueillir de la présence de Gregory Peck, Sydney Pollack, et d’un jeune acteur nommé Harrison Ford. Les hommages et les nombreuses stars qui foulèrent ses planches désormais centenaires rendirent ce festival célèbre dans le monde entier : Vincente Minelli (1977), Sydney Pollack (1977, 2006), Kirk Douglas (1978, 2020), Clint Eastwood (1980, 2000), Lauren Bacall (1989), Michael Douglas (1998, 2007 et 2013), Al Pacino (1999), Robin Williams (1999), James Ivory (2003), Francis Ford Coppola (2004), Steven Spielberg (2004), Andy Garcia (2009), Liam Neeson (2012), Harvey Keitel (2012), John Williams (2012), Cate Blanchett (2013), Terrence Malick (2015), Morgan Freeman (2018). Et tant d’autres…

Le sublime écrin pour cet évènement qu’est le CID qui l’accueillit dès 1992 et la création de la compétition de films indépendants en 1995 le firent entrer dans la légende et dans le cœur des cinéphiles. Ce festival n’est en effet pas seulement la vitrine des films des studios qu’il fut à ses débuts, il est aussi désormais l’antre des cinéphiles, et un découvreur indéniable de talents. Le premier jury, présidé par le réalisateur Andrei Konchalovsky, récompensa ainsi Tom Di Cillo pour Ça tourne à Manhattan (1995). Lui succédèrent notamment des films aussi marquants que Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze (1999), Collision de Paul Haggis (2005), Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris (2006), Take shelter de Jeff Nichols (2011), Whiplash de Damien Chazelle (2014), Aftersun de Charlotte Wells (2022).

Que de découvertes cinématographiques grâce à ce festival, a fortiori donc depuis l’instauration de la compétition en 1995, parmi lesquelles je vous recommande tout particulièrement :

- Dans la peau de John Malkovich, premier film aussi malin que déroutant de Spike Jonze (Grand Prix 1999),

- Girlfight de Karyn Kusama (Grand Prix 2000),

- Maria, pleine de grâce de Joshua Marston (Grand Prix 2004),

- Collision (Grand Prix 2006), la magistrale œuvre chorale de Paul Haggis,

-Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris (Grand Prix 2006),

- The Messenger de Oren Moverman (Grand Prix 2009). Premier film sans distributeur, un film émouvant sans être larmoyant ou outrancièrement mélodramatique sur les conséquences effroyables d'une guerre, ses plaies béantes et ses douleurs et horreurs indicibles et parfois niées.

- Take Shelter de Jeff Nichols (Grand Prix 2011) ,

- Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin (Grand Prix 2012). Un film universel, audacieux et dense, un hymne à la vie et l’espoir, au doux refuge de l’imaginaire aussi quand la réalité devient trop violente, un film d’une beauté âpre et flamboyante qui vous emmènera loin et vous accompagnera longtemps comme cette voix, ce regard et cette musique qui reflètent ce mélange de force et de magie, de grâce et de détermination ( une musique dont Benh Zeitlin est le coauteur) et, à l’image de son affiche, un feu d’artifices d’émotions. Un film rare.

- Whiplash de Damien Chazelle (Grand Prix 2014) L’amour de la musique de Damien Chazelle transparaît et transpire dans chaque plan du film, une forme qui témoigne de ce que montre aussi le fond du film : l’art n’est pas (le plus souvent) une inspiration miraculeuse mais le résultat d’un travail passionné et acharné,

- 99 homes de Ramin Bahrani (Grand Prix 2015). Un drame social et un thriller dans lequel la fin (sauver sa peau) justifie alors les moyens, tous les moyens.

- Brooklyn village de Ira Sachs (Grand Prix 2016). Un film pudique, délicat, sensible avec des personnages humains, pas des super-héros mais des êtres faillibles et attachants écrits avec une extrême délicatesse, nuancés comme la vie.

- The Rider de Chloé Zhao (Grand Prix 2017). Chloé Zhao réussit une œuvre pleine de délicatesse et de subtilité sur un univers a priori rude et rugueux. Entre documentaire et drame intimiste. Un film qui dresse le portrait poignant d’un personnage qui apprend à renoncer dont la force vous accompagne bien après le générique de fin et qui vous donnera envie de continuer à avancer et rêver envers et contre tout.

- Thunder road de Jim Cummings (Grand Prix 2018). Bouleversant (et certes fantasque) portrait d’un homme désorienté et, au-delà, d’une Amérique déboussolée de laquelle une évasion semble possible, ou en tout cas un lendemain plus joyeux. Un personnage aussi excessif que fragile, dérouté que déroutant, interprété par un artiste plein d’énergie et de fantaisie.

- The Nest de Sean Durkin (Grand Prix 2020). Carrie Coon et Jude Law par l’intensité et les nuances de leur jeu apportent la complexité nécessaire à ces deux grands enfants perdus que sont Allison et Rory. La musique, de plus en plus inquiétante, et la mise en scène, d’une élégante précision, épousent brillamment l’angoisse qui progressivement, s’empare de chacun des membres de la famille, se retrouvant bientôt tous isolés, dans le fond comme dans la forme, dans le manoir comme dans les problèmes qu’ils affrontent. La noirceur et la nuit s’emparent des âmes et des décors. Jusqu’à ce que, qui sait, la clarté et le jour ne se lèvent et le nid ne réconforte et recueille ses occupants. Un scénario ciselé, une mise en scène élégante, des personnages brillamment dessinés au service d’un suspense haletant et d’un dénouement d’une logique à la fois surprenante et implacable.

- Aftersun de Charlotte Welles (Grand Prix 2022). Aftersun est un film sublimement triste, comme un soleil d’été ardent soudain masqué après avoir ébloui avec intransigeance, comme l’insouciance et l’enfance et un père qui s’éclipsent avec une brusquerie déconcertante, peut-être à tout jamais. Film impressionniste sur quelques jours d’été entre un père et sa fille en Turquie. Tous deux au bord du vide, chacun à leur manière : la fin des illusions pour l’un, de l’enfance pour l’autre. Moment suspendu, instants faussement futiles, dont on devine vaguement qu’ils sont essentiels, qu’on voudrait retenir mais comme les grains de sable qui filent entre les doigts, déjà ils périclitent entre les mailles de la mémoire. Un film gracieux, d’une délicatesse mélancolique qui charrie la beauté fugace de l’enfance devenue songe et la saveur inégalable de ses réminiscences (floues). Et puis ce dernier plan ! Celui du vide et du mystère que laissent les (êtres et moments, essentiels) disparus, que laissent les instants futiles dont on réalise trop tard qu’ils étaient cruciaux, fragiles et uniques. Celui du manque impossible à combler. Celui du (couloir) du temps qui dévore tout. Renversant d’émotions. Vous chavirerez, aussi, surtout si votre soleil d’enfance a été dévoré par l’ombre…

- LaRoy de Shane Atkinson (Grand Prix 2023) Des dialogues savoureux. Un humour noir réjouissant. Une musique particulièrement réussie et mémorable de Delphine Malausséna, Rim Laurens et Clément Peiffer. Le décor de cette petite ville trompeusement sereine dissimulant l’excentricité et le chaos intérieur des êtres vous hantera longtemps. Un bijou entre comédie et thriller. Jubilatoire.

Mais Deauville, ce sont aussi les derniers blockbusters, les monstres sacrés du cinéma qui viennent fouler les planches et inaugurer leurs cabines. C’est nourrir son amour du cinéma avec les master class, et rêvasser en arpentant les planches dont la mélancolie joyeuse et envoûtante ne se retrouve nulle part ailleurs. Il me semble parfois y voir cet homme avec son chien qui marche dans la brume et qui fait penser à Giacometti (selon le personnage incarné par Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme), sur la musique de Francis Lai.

Deauville, c’est un tapis rouge auquel sied mieux le noir et blanc nostalgique. Et un tapis rouge souvent foulé sous un soleil éblouissant. Terre de contrastes et paradoxes. C’est Al Gore qui vient présenter son sidérant documentaire contre le réchauffement climatique et dire des « vérités qui dérangent ». Ce sont aussi les films au dénouement desquels flotte glorieusement et insolemment la bannière étoilée. Deauville, c’est la discrétion et la tonitruance. C’est Cannes sans l’exubérance. C’est le luxe avec la convivialité. Ce sont les premiers balbutiements de jeunes cinéastes et la consécration de leurs aînés. C’est Kirk Douglas qui marche difficilement mais non moins majestueusement sur la scène du CID. C’est James Coburn et son flegme légendaire qui envoûtent le Salon des Ambassadeurs. C’est Lauren Bacall qui vient accompagnée de Nicole Kidman. Le cinéma d’hier y côtoie celui d’aujourd’hui et l’un et l’autre s’enrichissent mutuellement. Deux époques se rencontrent, deux Amérique aussi. C’est ainsi Gus Van Sant qui vient présenter Gerry, la quintessence du film indépendant. C’est aussi Sylvester Stallone qui vient présenter son dernier film. C’est un festival qui satisfait à la fois les amateurs de cinéma d’action et les cinéphiles les plus exigeants, les spectateurs et les « professionnels de la profession ». Ce sont James Ellroy, Meryl Streep, Gena Rowlands, George Clooney, Steven Spielberg, Mick Jagger, Harrison Ford, Morgan Freeman ou tant d’autres qui stupéfient l’assistance lors de mémorables conférences de presse. C’est Cyd Charisse qui esquisse quelques pas de danse sur la scène du CID. C’est Paul Haggis qui y gagne ses premiers galons de réalisateur en remportant le grand prix du festival avec Collision. Ce sont Steve Buscemi ou Charlie Kaufman qui y donnent de passionnantes leçons de cinéma. C’est Joel Grey qui entonne avec grâce quelques notes dans un CID silencieusement attentif. C’est le charismatique Al Pacino qui ne peut retenir ses larmes d’émotion, instant inoubliable. Ce sont les applaudissement effrénés pendant la projection de Tigre et Dragon d’Ang Lee. Ce sont Clint Eastwood, Tom Hanks, Morgan Freeman, Harrison Ford, Steven Spielberg, Sydney Pollack et tant d’autres prestigieux invités habitués des Planches. C’est la présence d’un trio inoubliable et inégalable : Spielberg-Lucas-Coppola. Ce sont Tom Di Cillo, Jonathan Nossiter, Karyn Kusama, John Cameron Mitchell, Damien Chazelle… qui ont vu leurs films présentés en compétition officielle, couronnés. Ce sont les derniers feux de l’été, souvent les plus brillants et intenses, qui auréolent les Planches d’une luminosité incomparable comme sortie d’un songe d’une nuit d’été. Deauville, c’est ainsi aussi le prix Michel d’Ornano qui récompense le meilleur traitement de scénario de long-métrage d’un jeune scénariste français. Ce sont aussi les hommages qui ont amené à Deauville les plus grands noms du cinéma américain. Ce sont les Docs de l’Oncle Sam pour découvrir un autre Amérique.

33ème Festival du Cinéma Américain. © Inthemoodforcinema.com.

35ème Festival du Cinéma Américain. © Inthemoodforcinema.com.

Lucas et Coppola. © Inthemoodforcinema.com.

J'aurai le plaisir de couvrir ce Festival du Cinéma Américain de Deauville 2024, un festival auquel j'assiste depuis tant d'années qu'il serait indécent de les comptabiliser. Deauville restera mon premier festival de cinéma, celui dont je n'ai manqué une seule édition, celui qui a exacerbé ma passion pour le septième art et les festivals de cinéma. Evidemment, je ne pouvais donc pas manquer son cinquantième anniversaire. Cette édition commencera le 6 septembre et s'achèvera le 15 septembre.

Vous pourrez ainsi retrouver mon interview dans le magazine Normandie Prestige 2024 dans lequel je vous parle de ma passion pour ce festival. Dans ce même magazine, vous pourrez aussi lire mon bilan de l'édition 2023 du Festival du Cinéma Américain, à retrouver aussi sur Inthemoodfordeauville.com, ainsi que mes articles sur les précédentes éditions du festival. Vous pouvez lire le magazine Normandie Prestige en ligne sur Calameo, ici.

Après avoir eu l'honneur d'être sélectionnée au Festival Livres et Musiques en mai dernier et de dédicacer dans le cadre majestueux des Franciscaines, j'aurai aussi le plaisir de dédicacer de nouveau mon roman La Symphonie des rêves à Deauville, pendant ce festival, le samedi 6 septembre, le matin, à la librairie du Marché de Deauville.

Voici donc, en détails, le programme de cette 50ème édition :

- l'invité d'honneur : Michael Douglas.

- le Président du jury : Benoît Magimel. Il sera entouré de :

. Ludivine Sagnier (comédienne)

• Ibrahim Maalouf (trompettiste, musicien & compositeur)

• Elias Belkeddar (réalisateur, scénariste & producteur)

• Émilie Dequenne (comédienne)

• Agathe Riedinger (réalisatrice, scénariste & photographe)

• Damien Bonnard (comédien)

• Lou Lampros (comédienne)

• Martin Bourboulon (réalisateur & scénariste)

Photos : Benoit Magimel © Arno Lam – Charlette Studio / Ludivine Sagnier © Denis Boulze / Ibrahim Maalouf © Boby / Agathe Riedinger © Romain Rachlin / Damien Bonnard © Marie Rouge / Martin Bourboulon © Arno Lam

A l’occasion du 50ème Festival du cinéma américain de Deauville, Laurent Vallet, Président-directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), remettra la Distinction numérique de l'INA à Benoit Magimel, Président du jury, sur la scène du Centre international de Deauville. Cette distinction, représentée par une tablette numérique, contient l'intégralité du patrimoine audiovisuel français concernant l'acteur et réalisateur, soit plus de 86 heures de télévision et près de 26 heures de radio.

Cette cérémonie se déroulera le samedi 7 septembre à 20h avant la projection en avant-première du nouveau film de Tim Burton, BEETLEJUICE BEETLEJUICE.

-la composition du jury de la révélation : Alice Belaïdi – Présidente (comédienne), Emma Benestan (réalisatrice & scénariste), Salim Kechiouche (comédien, réalisateur & scénariste), Iris Kaltenbäck (réalisatrice & scénariste), Karidja Touré (comédienne)

Alice Belaïdi © Andreas Rentz / Salim Kechiouche © Vincent Pesci / Karidja Touré © Thomas lemarchand

-Les deux jurys devront départager les films suivants :

LISTE DES FILMS EN COMPETITION :

- BANG BANG de Vincent Grashaw

- COLOR BOOK de David Fortune - Premier film

- DADDIO de Christy Hall - Premier film

- EXHIBITING FORGIVENESS de Titus Kaphar - Premier film

- GAZER de Ryan J. Sloan - Premier film

- IN THE SUMMERS d’Alessandra Lacorazza Samudio - Premier film

- LA COCINA d’Alonso Ruizpalacios

- LES DAMNÉS de Roberto Minervini

- NOËL À MILLER’S POINT de Tyler Taormina

- SING SING de Greg Kwedar

- THE KNIFE de Nnamdi Asomugha - Premier film

- THE SCHOOL DUEL de Todd Wiseman Jr. - Premier film

- THE STRANGERS’ CASE de Brandt Andersen - Premier film

- WE GROWN NOW de Minhal Baig

LES PREMIERES

Voici les 10 films présentés dans la section « Premières » en présence des équipes :

- A DIFFERENT MAN d‘Aaron Schimberg

- ANORA de Sean Baker

- BEETLEJUICE BEETLEJUICE de Tim Burton

- LE ROBOT SAUVAGE de Chris Sanders

- LEE MILLER d’Ellen Kuras

- MEGALOPOLIS de Francis Ford Coppola

- SILVER STAR de Lola Bessis & Ruben Amar

- SPEAK NO EVIL de James Watkins

- THE LAST STOP IN YUMA COUNTY de Francis Galluppi

- THE THICKET d’Elliott Lester

LES HOMMAGES

-L'actrice Natalie Portman recevra un Deauville Talent Award

-L'actrice Michelle Williams recevra un Deauville Talent Award

"Le Festival du cinéma américain a l’honneur de remettre un Deauville Talent Award à Michelle Williams en sa présence, afin de célébrer le talent d’un visage miroitant de l’Amérique et la liberté artistique admirable d’une actrice au parcours kaléidoscopique."

- L'acteur Sebastian Stan recevra un prix Nouvel Hollywood

- L'actrice Daisy Ridley recevra un prix du Nouvel Hollywood

-L'actrice Mikey Madison recevra un prix du Nouvel Hollywood

"Saluant le talent et l’audace, Le Festival du cinéma américain de Deauville est heureux d’accueillir Sebastian Stan pour lui remettre le Prix du Nouvel Hollywood en sa présence."

- Le festival rendra hommage à Frederick Wiseman

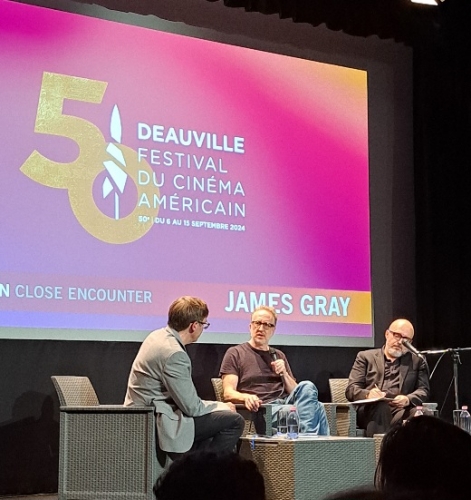

-Le Festival rendra hommage à James Gray. James Gray sera présent à Deauville pour une conversation exceptionnelle lundi 9 septembre. Pour cette 50e édition, à l'occasion de son hommage, le Festival du cinéma américain de Deauville propose au public une rencontre animée par Gaël Golhen (rédacteur en chef de Première) avec le réalisateur James Gray. La rencontre aura lieu lundi 9 septembre.

L’intégralité de sa filmographie sera également projetée pendant le festival.

Retrouvez mes critiques des films suivants en cliquant sur leurs titres :

La nuit nous appartient

Two lovers

The immigrant

Armageddon Time

FOCUS SUR SEAN BAKER, "L'AMERIQUE DE LA MARGE"

"Le Festival découvre Sean Baker, alors jeune cinéaste émergent, en 2015 avec TANGERINE, qui obtient le Prix du Jury. Six ans plus tard, RED ROCKET remporte le Prix du Jury et le Prix de la Critique.

Le Festival propose cette année de mettre en avant cet auteur à travers la présentation de son nouveau long métrage ANORA, lauréat de la Palme d’or cette année, et de ses quatre premières œuvres, inédites en France : FOUR LETTER WORDS (2000), TAKE OUT (2004), PRINCE OF BROADWAY (2008) et STARLET (2012)."

LE PRIX D'ORNANO VALENTI

- Le Prix d’Ornano-Valenti sera officiellement remis lors de la cérémonie du Palmarès du Festival du cinéma américain de Deauville, il sera attribué à RABIA de Mareike Engelhardt, qui sortira en salles le 27 novembre 2024.

MON CINEMA AMERICAIN : CONVERSATION AVEC CHRISTOPHE HONORE

"Pour cette 50e édition, le Festival du cinéma américain de Deauville propose au public une rencontre animée par Lily Bloom (animatrice de l’émission « Le Cercle » sur CANAL+) avec une personnalité majeure du cinéma français et président du Jury de la Révélation en 2006 : Christophe Honoré. Le réalisateur, écrivain et metteur en scène échangera sur sa vision du cinéma américain en dévoilant sa filmothèque coup de cœur le samedi 14 septembre."

LES FILMS DU FESTIVAL DE CANNES

Découvrez les 3 films présentés dans la section « L'Heure de la Croisette » durant la 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, en présence des équipes :

- ALL WE IMAGINE AS LIGHT de Payal Kapadia

- LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES de Michel Hazanavicius

- PARTHENOPE de Paolo Sorrentino

FENÊTRE SUR LE CINEMA FRANÇAIS

Découvrez les films présentés dans la section « Fenêtre sur le cinéma français » durant la 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, en présence des équipes :

- FINALEMENT de Claude Lelouch - Première française

- NI CHAÎNES NI MAÎTRES de Simon Moutaïrou - Première mondiale

LES DOCS DE L'ONCLE SAM

Découvrez les 6 films documentaires présentés dans la section « Les Docs de l'Oncle Sam » durant la 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, en présence des équipes :

- L’OMBRE DU COMMANDANT de Daniela Völker

- LES DISPARUES de Sabrina Van Tassel

- MY WAY de Thierry Teston & Lisa Azuelos

- SHARON STONE : L’INSTINCT DE SURVIE de Nathalie Labarthe

- SUPER/MAN : L’HISTOIRE DE CHRISTOPHER REEVE d’Ian Bonhôte et Peter Ettedgui

- THE NEON PEOPLE de Jean-Baptiste Thoret

PRIX NOUVELLE GENERATION

"Pour cette 50e édition anniversaire, le Festival du cinéma américain de Deauville a souhaité célébrer les nouvelles figures du cinéma de demain, en remettant un prix à un talent émergent, spécialement créé pour l’évènement. En cette année exceptionnelle, le Prix Nouvelle Génération est décerné à la réalisatrice Malia Ann, en sa présence, pour son premier court métrage, THE HEART."

PRIX LUCIEN BARRIERE DU 50ème

Un jury composé des journalistes et écrivains François Armanet, Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Colombe Schneck et Éric Neuhoff remettra le Prix littéraire Lucien-Barrière lors du Festival du cinéma américain de Deauville, sous la bienveillance de Béatrice Nakache Halimi.

Le Prix littéraire Lucien-Barrière 2024 est décerné à Bien-être de Nathan Hill, en sa présence, publié aux éditions Gallimard, et traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru.

50 FILMS AMERICAINS QUI ONT CHANGE NOS REGARDS SUR LE MONDE

Les organisateurs ont également annoncé que, pour son cinquantième anniversaire, le Festival du cinéma américain de Deauville mettrait en avant une sélection de 50 films qui ont changé nos regards sur le monde. 50 films américains, de INTOLERANCE de D. W. Griffith (1916) à ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD de Quentin Tarantino (2019), "sélectionnés en toute subjectivité pour leur manière d’avoir profondément façonné le 7e art au cours de son premier siècle d’existence, tant par leur technique, leur mise en scène, leur inventivité, leur audace, leur contenu et toutes les idées diverses qu’ils ont pu projeter."

MULHOLLAND DRIVE de David Lynch © StudioCanal

À cette occasion, Deauville étend sa collaboration avec le cinéma Morny pour offrir aux festivaliers une deuxième salle de projection, où les films seront présentés par des talents ou des professionnels de l'industrie. Spécialement consacrée à cette rétrospective exceptionnelle, cette nouvelle salle incarnera un vaste panorama du cinéma américain, où les regards se croisent dans un miroir qui renvoie à notre passé, accompagne notre présent et prédit notre avenir.

Voici la liste des 50 films en questions que je vous recommande tous. Je vous propose par ailleurs la critique de l'un d'entre eux, en bas de cet article : Casablanca de Michael Curtiz.

LISTE DES 50 FILMS

1916 INTOLÉRANCE de D. W. Griffith

1927 L’AURORE de Friedrich Wilhelm Murnau

1932 FREAKS de Tod Browning

1939 AUTANT EN EMPORTE LE VENT de Victor Fleming

1940 LE DICTATEUR de Charlie Chaplin

1941 CITIZEN KANE de Orson Welles

1942 CASABLANCA de Michael Curtiz

1942 TO BE OR NOT TO BE d’Ernst Lubitsch

1946 LA VIE EST BELLE de Frank Capra

1950 OUTRAGE d’Ida Lupino

1950 EVE… de Joseph L. Mankiewicz

1955 LA NUIT DU CHASSEUR de Charles Laughton

1956 LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT de John Ford

1959 AUTOPSIE D'UN MEURTRE de Otto Preminger

1959 RIO BRAVO de Howard Hawks

1959 MIRAGE DE LA VIE de Douglas Sirk

1959 CERTAINS L’AIMENT CHAUD de Billy Wilder

1960 PSYCHOSE de Alfred Hitchcock

1961 WEST SIDE STORY de Robert Wise & Jerome Robbins

1967 BONNIE AND CLYDE de Arthur Penn

1968 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE de Stanley Kubrick

1969 EASY RIDER de Dennis Hopper

1969 LA HORDE SAUVAGE de Sam Peckinpah

1970 WANDA de Barbara Loden

1972 LE PARRAIN de Francis Ford Coppola

1972 CABARET de Bob Fosse

1973 L’EXORCISTE de William Friedkin

1974 UNE FEMME SOUS INFLUENCE de John Cassavetes

1975 VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU de Milos Forman

1976 NETWORK de Sidney Lumet

1976 CARRIE AU BAL DU DIABLE de Brian de Palma

1976 TAXI DRIVER de Martin Scorsese

1977 LA GUERRE DES ETOILES de Georges Lucas

1978 VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER de Michael Cimino

1982 E.T, l’EXTRA-TERRESTRE de Steven Spielberg

1982 RAMBO de Ted Kotcheff

1984 TERMINATOR de James Cameron

1989 DO THE RIGHT THING de Spike Lee

1990 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT de Tim Burton

1992 IMPITOYABLE de Clint Eastwood

1997 BOOGIE NIGHTS de Paul Thomas Anderson

1999 MATRIX des Wachowski

1999 VIRGIN SUICIDES de Sofia Coppola

2001 MULHOLLAND DRIVE de David Lynch

2003 ELEPHANT de Gus Van Sant

2007 ZODIAC de David Fincher

2010 INCEPTION de Christopher Nolan

2012 ZERO DARK THIRTY de Kathryn Bigelow

2015 SPOTLIGHT de Tom McCarthy

2019 ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

Critique de ONE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino

Critique de CASABLANCA de Michael Curtiz

On ne présente plus Casablanca ni Rick Blaine (Humphrey Bogart), le mystérieux propriétaire du bigarré Café Américain. Nous sommes en 1942, à Casablanca, là où des milliers de réfugiés viennent et échouent des quatre coins de l’Europe, avec l’espoir fragile d’obtenir un visa pour pouvoir rejoindre les Etats-Unis. Casablanca est alors sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Deux émissaires nazis porteurs de lettres de transit sont assassinés. Ugarte (Peter Lorre), un petit délinquant, les confie à Rick alors qu’il se fait arrêter dans son café. C’est le capitaine Renault (Claude Rains), ami et rival de Rick, qui est chargé de l’enquête tandis qu’arrive à Casablanca un résistant du nom de Victor Laszlo (Paul Henreid). Il est accompagné de sa jeune épouse : la belle Ilsa (Ingrid Bergman). Rick reconnaît en elle la femme qu’il a passionnément aimée, à Paris, deux ans auparavant…

Casablanca est un film qui contient plusieurs films, plusieurs histoires potentielles esquissées ou abouties, plusieurs styles et tant de destins qui se croisent.

Plusieurs films d’abord. Casablanca est autant le portrait de cette ville éponyme, là où tant de nationalités, d’espoirs, de désespoirs se côtoient, là où l’on conspire, espère, meurt, là où la chaleur et l’exotisme ne font pas oublier qu’un conflit mondial se joue et qu’il est la seule raison pour laquelle des êtres si différents se retrouvent et parfois s’y perdent.

C’est ensuite évidemment l’histoire de la Résistance, celle de la collaboration, l’Histoire donc.

Et enfin une histoire d’amour sans doute une des plus belles qui ait été écrite pour le cinéma. De ces trois histoires résultent les différents genres auxquels appartient ce film : vibrante histoire d’amour avant tout évidemment, mais aussi comédie dramatique, film noir, mélodrame, thriller, film de guerre.

Peu importe le style auquel il appartient, ce qui compte c’est cette rare alchimie. Cette magie qui fait que, 83 ans après sa sortie, ce film est toujours aussi palpitant et envoûtant.

L’alchimie provient d’abord du personnage de Rick, de son ambiguïté. En apparence hautain, farouche individualiste, cynique, velléitaire, amer, il se glorifie ainsi de « ne jamais prendre parti », de « ne prendre de risque pour personne » et dit qu’ « alcoolique est sa nationalité » ; il se révèle finalement patriote, chevaleresque, héroïque, déterminé, romantique. Evidemment Humphrey Bogart avec son charisme, avec son vieil imper ou son costume blanc (qui reflètent d’ailleurs le double visage du personnage), sa voix inimitable, sa démarche nonchalante, ses gestes lents et assurés lui apporte un supplément d’âme, ce mélange de sensibilité et de rudesse qui n’appartient qu’à lui. Un personnage aux mille visages, chacun l’appelant, le voyant aussi différemment. Auparavant surtout connu pour ses rôles de gangsters et de détectives, Humphrey Bogart était loin d’être le choix initial (il fut choisi après le refus définitif de George Raft) tout comme Ingrid Bergman d’ailleurs (Michèle Morgan, notamment, avait d’abord été contactée), de même que le réalisateur Michael Curtiz n’était pas le choix initial de la Warner qui était William Wyler. On imagine désormais mal comment il aurait pu en être autrement tant tous concourent à créer cette alchimie…

Cette alchimie provient évidemment du couple qu’il forme avec Ingrid Bergman qui irradie littéralement l’écran, fragile, romanesque, nostalgique, mélancolique notamment grâce à une photographie qui fait savamment briller ses yeux d’une tendre tristesse. Couple romantique par excellence puisque leur amour est rendu impossible par la présence du troisième personnage du triangle amoureux qui se bat pour la liberté, l’héroïque Victor Laszlo qui les place face à de cruels dilemmes : l’amour ou l’honneur. Leur histoire personnelle ou l’Histoire plus grande qu’eux qui tombent « amoureux quand le monde s’écroule ». L’instant ou la postérité.

Et puis il y a tous ces personnages secondaires : Sam (Dooley Wilson), le capitaine Renault, …, chacun incarnant un visage de la Résistance, de la collaboration ou parfois une attitude plus ambiguë à l’image de ce monde écartelé, divisé dont Casablanca est l’incarnation.

Concourent aussi à cette rare alchimie ces dialogues, ciselés, qui, comme le personnage de Rick oscillent entre romantisme noir et humour acerbe : « de tous les bistrots, de toutes les villes du monde c’est le mien qu’elle a choisi ». Et puis ces phrases qui reviennent régulièrement comme la musique de Sam, cette manière nonchalante, presque langoureuse que Rick a de dire « Here’s looking at you, kid » .

Et comme si cela n’était pas suffisant, la musique est là pour achever de nous envoûter. Cette musique, réminiscence de ces brefs instants de bonheur à Paris, entre Rick et Ilsa, à La Belle Aurore, quand l’ombre ne s’était pas encore abattue sur le destin et qu’il pouvait encore être une « belle aurore », ces souvenirs dans lesquels le « Play it again Sam » les replonge lorsque Illsa implore Sam de rejouer ce morceau aussi célèbre que le film : As time goes by ( la musique est signée Max Steiner mais As time goes by a été composée par Herman Hupfeld en 1931 même si c’est Casablanca qui a contribué à sa renommée).

Et puis il y a la ville de Casablanca d’une ensorcelante incandescence qui vibre, grouille, transpire sans cesse de tous ceux qui s’y croisent, vivent de faux-semblants et y jouent leurs destins : corrompus, réfugiés, nazis, collaborateurs… .

Des scènes d’anthologie aussi ont fait entrer ce film dans la légende comme ce combat musical, cet acte de résistance en musique (les partisans des Alliés chantant la Marseillaise couvrant la voix des Allemands chantant Die Wacht am Rhein, et montrant au détour d’un plan un personnage changeant de camp par le chant qu’il choisit) d’une force dramatique et émotionnelle incontestable. Puis évidemment la fin que les acteurs ne connaissaient d’ailleurs pas au début et qui fut décidée au cours du tournage, cette fin qui fait de Casablanca sans doute une des trois plus belles histoires d’amour de l’histoire du cinéma. Le tournage commença ainsi sans scénario écrit et Ingrid Bergman ne savait alors pas avec qui son personnage partirait à la fin, ce qui donne aussi sans doute à son jeu cette intrigante ambigüité. Cette fin ( jusqu’à laquelle l’incertitude est jubilatoire pour le spectateur) qui rend cette histoire d’amour intemporelle et éternelle. Qui marque le début d’une amitié et d’un engagement (le capitaine Renault jetant la bouteille de Vichy, symbole du régime qu’il représentait jusqu’alors) et est clairement en faveur de l’interventionnisme américain, une fin qui est aussi un sacrifice, un combat pour la liberté qui subliment l’histoire d’amour, exhalent et exaltent la force du souvenir (« nous aurons toujours Paris ») et sa beauté mélancolique.

La réalisation de Michael Curtiz est quant à elle élégante, sobre, passant d’un personnage à l’autre avec beaucoup d’habileté et de fluidité, ses beaux clairs-obscurs se faisant l’écho des zones d’ombre des personnages et des combats dans l’ombre et son style expressionniste donnant des airs de film noir à ce film tragique d’une beauté déchirante. Un film qui comme l’amour de Rick et Ilsa résiste au temps qui passe.

Le tout concourant à ce romantisme désenchanté, cette lancinance nostalgique et à ce que ce film soit régulièrement classé comme un des meilleurs films du cinéma mondial. En 1944, il fut ainsi couronné de trois Oscars (meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur film) et l’American Film Institute, en 2007, l’a ainsi classé troisième des cents meilleurs films américains de l’Histoire derrière l’indétrônable Citizen Kane et derrière Le Parrain.

Le charme troublant de ce couple de cinéma mythique et le charisme ensorcelant de ceux qui les incarnent, la richesse des personnages secondaires, la cosmopolite Casablanca, la musique de Max Steiner, la voix de Sam douce et envoûtante chantant le nostalgique As time goes by, la menace de la guerre lointaine et si présente, la force et la subtilité du scénario (signé Julius et Philip Epstein d’après la pièce de Murray Burnett et Joan Alison Everybody comes to Rick’s), le dilemme moral, la fin sublime, l’exaltation nostalgique et mélancolique de la force du souvenir et de l’universalité de l’idéalisme (amoureux, résistant) et du combat pour la liberté font de ce film un chef d’œuvre…et un miracle quand on sait à quel point ses conditions de tournage furent désastreuses.

La magie du cinéma, tout simplement, comme le dit Lauren Bacall : « On a dit de Casablanca que c’était un film parfait évoquant l’amour, le patriotisme, le mystère et l’idéalisme avec une intégrité et une honnêteté que l’on trouve rarement au cinéma. Je suis d’accord. Des générations se plongeront dans le drame du Rick’s Café Américain. Et au fil du temps, le charme de Casablanca, de Bogey et de Bergman continuera à nous ensorceler. C’est ça, la vraie magie du cinéma ».

Un chef-d’œuvre à voir absolument. A revoir inlassablement. Ne serait-ce que pour entendre Sam (Dooley Wilson) entonner As time goes by et nous faire chavirer d’émotion.

Pour en savoir plus et pour réserver vos pass :

Le site officiel du Festival du Cinéma Américain de Deauville

Téléchargez ici le programme officiel du 50ème Festival du Cinéma Américain de Deauville