Mon bilan cinématographique, festivalier, culturel et bloguesque de l’année 2012 et mon top cinéma (les 15 meilleurs films de 2012)

A quelques jours du dénouement de 2012, l’heure est venue de faire le bilan de cette année culturelle (essentiellement cinématographique mais pas seulement, vous trouverez aussi un peu de théâtre et de musique), festivalière et bloguesque pour ma 9ème année de blog(s), une nouvelle année personnellement tumultueuse mais illuminée par de multiples pérégrinations festivalières, des découvertes cinématographiques, de beaux projets et par la passion du cinéma plus que jamais là, plus que jamais exaltante, plus que jamais la source de magnifiques rencontres sur l’écran et en dehors. J'espère vraiment avoir réussi à vous la faire partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes différents blogs et j'en suis flattée et vous en remercie. Vous êtes ainsi également désormais plus de 3100 à suivre mon compte twitter principal (@moodforcinema).

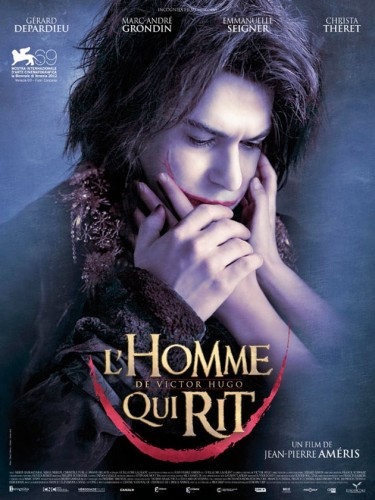

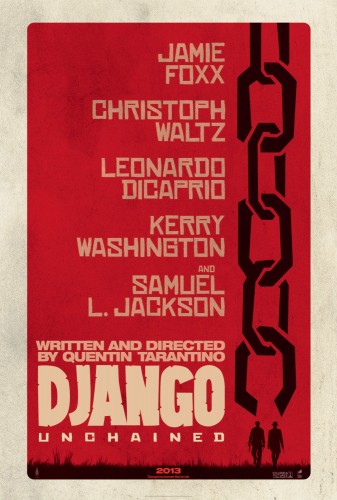

Je vous propose donc, ci-dessous un retour en mots, en photos et en vidéos sur les meilleurs moments de cette année 2012, une année encore une fois très « in the mood for cinema » avant de vous livrer, à la fin de cet article, mon top 15 de l’année cinéma dont je réalise qu’il est très français ou en tout cas francophone, la preuve que si le cinéma français n’a pas fait des miracles en terme d’entrées en salles cette année, il a proposé un cinéma audacieux et particulièrement enthousiasmant, avec de belles révélations puisque dans ce top figurent 4 premiers films (dont trois français). N’hésitez pas à laisser votre top dans les commentaires !

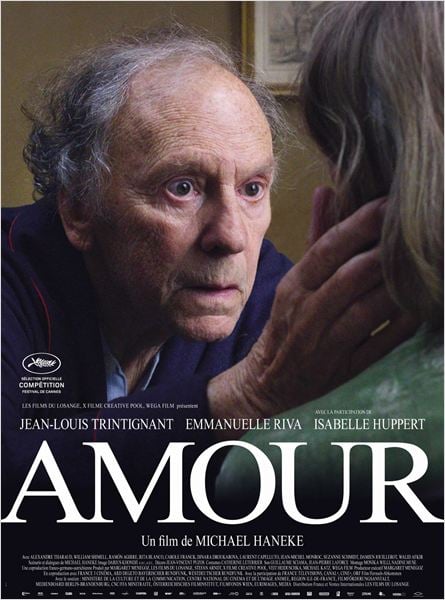

«Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans « Amour » de Michael Haneke, la palme d’or du Festival de Cannes 2012. Les films qui sont dans ce top, même si un jour je les oublie, j’en suis certaine, m’auront laissé des sentiments forts et indélébiles. Je vous les recommande.

J'en profite pour vous souhaiter à tous une très joyeuse année 2013 riches de rêves et de passions... et bon courage à ceux qui vont s'atteler à la lecture de ma logorrhée en espérant qu'elle n'en sera néanmoins pas tout à fait une...

UNE ANNEE DE FESTIVALS ET D’EVENEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES

Les festivals ont plus que jamais jalonné cette année. C’est là que tout a commencé pour moi, il y a une bonne dizaine d’années. Jamais alors je n’aurais imaginé continuer à les parcourir tant d’années après et surtout à y être ainsi immergée.

Outre les rendez-vous habituels, j’aurais eu le plaisir de faire partie de deux jurys cette année, celui de la critique internationale du Festival du Film Asiatique de Deauville, en mars 2012, et celui du Festival International du Film de Boulogne Billancourt, en avril 2012 et je peux d’ores et déjà vous annoncer que je ferai partie de deux autres jurys pour lesquels j’ai été sollicitée l’an prochain, notamment le jury du Festival du Film Merveilleux en juin 2013.

Ces festivals auront été l’occasion de belles découvertes cinématographiques. Un bon festival c’est ainsi souvent comme un grand film, il vous laisse heureux et exténué, joyeusement nostalgique et doucement mélancolique, riche d’émotions et de réflexions, souvent contradictoires, et il faut souvent un peu de recul pour appréhender ces multiples réflexions et émotions qu’il a suscitées, pour découvrir quelles images auront résisté à l’écoulement du temps, aux caprices de la mémoire, à ce flux et flot d’informations ininterrompues.

En cliquant sur leurs intitulés, vous pourrez accéder aux comptes-rendus complets des différents festivals et évènements auxquels j’ai assisté cette année et dont vous ne trouverez qu’un bref extrait ou résumé ci-dessous.

FESTIVAL DU FILM ASIATIQUE DE DEAUVILLE 2012

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

La mélancolie douce, la beauté presque réfractaire de Deauville en mars, d’une violence et d’un charme mêlés et subreptices, m’a comme chaque année envoûtée même si les thèmes du festival étaient particulièrement sombres pour cette 14ème édition du Festival du Film Asiatique de Deauville qui fut pour moi la 11ème.

© Copyright Sandra Mézière

Deuil (surtout), fuite inexorable et vaine, quête d’identité, perte d’innocence : les thèmes des films de la compétition de cette édition 2012 ont pourtant brossé le portrait de sociétés et d’êtres étouffés par le malheur, la pauvreté, en quête d’un ailleurs et d’espérance bien souvent inaccessibles.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Etait ainsi projeté à Deauville « Himizu » du japonais Sono Sion, adaptation du manga éponyme. Coup de cœur (et de poing) de ce festival, d’une rageuse, fascinante, exaspérante et terrifiante beauté. Ce film, d’une folie inventive et désenchantée, d’un romantisme désespéré, d’un lyrisme tragique et parfois grandiloquent, est porté par l’énergie du désespoir. Il s’achève sur un cri d’espoir vibrant et déchirant. Sublime. Ravageur. La possibilité d’un rêve. Ce film a remporté le prix de la critique internationale auquel je me réjouis de n’être pas tout à fait étrangère.

© Copyright Sandra Mézière

Voix étouffées, cris d’espoir ou de douleur, parole tue, condamnée ou jaillissante : tout en faisant souvent preuve d’une économie de mots, cette compétition 2012 a traduit avec beaucoup de subtilité le désarroi de personnages enfermés, étouffés, le plus souvent par la misère sociale, qu’elle soit fruit de la dictature ou de catastrophes personnelles ou naturelles. Un cinéma de contrastes, d’oxymores même : de douce violence et de silences bavards. Un cinéma de qualité en tout cas, malgré sa noirceur qui laissait parfois filtrer une lueur d’espoir d’autant plus belle et éclatante et ravageuse, à l’image de celle de la fin de « Himizu », sans aucun doute l’image qui restera de cette compétition cinématographiquement réjouissante.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu complet du Festival du Film Asiatique de Deauville 2012.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BOULOGNE BILLANCOURT

« La Philosophie de ce Festival est de privilégier tout ce qui fait aimer la vie » avait ainsi déclaré Claude Pinoteau, le Président d’honneur de ce festival, dans son édito. Mais Boulogne-Billancourt c’est avant tout et surtout une compétition, cinq films très différents avec pour point commun de « souffler positif », cinq films parmi lesquels le jury dont j'ai eu le plaisir de faire partie avait la lourde et passionnante tâche de décerner les prix du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Si les sujets étaient parfois sombres : maladie d’Alzheimer, solitude, perte de l’innocence, conflit-israélo palestinien en arrière-plan, ou même invasion nazie, les cinéastes en compétition, par la légèreté, la folie poétique, la lumière, la musique cherchaient avant tout à donner de l’espoir. Cinq histoires dans lesquelles les personnages partaient en quête d’un autre ou d’eux-mêmes.

Ci-dessus, le jury du Festival du Film de Boulogne-Billancourt 2012: Thomas Clément, Didier Allouch et moi-même.

Nous avons attribué le prix de la meilleure actrice à la jeune comédienne Lou de Laâge pour le film « Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer » de Thomas Bardinet, ce dont je me réjouis d’autant plus qu’elle irradiait déjà dans le très beau premier film de Frédéric Louf « J’aime regarder les filles» dont je vous ai parlé à maintes reprises. Dans ce film, elle interprète Natacha, comédienne au théâtre comme dans la vie. Ce film possède toute la fraîcheur, l’innocence et la violence mêlées de l’adolescence, toute la fragilité aussi. Le réalisateur Thomas Bardinet a fait de ce qui aurait pu être un défaut une force : du manque de moyens (il occupe tous les postes du film et a tourné sans équipe technique), de la photographie parfois très sombre émane la sensation de voir une adolescence telle qu’elle est dans le souvenir, au milieu d’une sorte de brouillard qui, à la fois, l’idéalise et la radicalise, comme dans un conte. Le décor est parfois inexistant tout comme les parents le sont d’ailleurs (nous ne voyons jamais leurs visages) pour laisser la part belle au jeu, aux visages des jeunes interprètes qui interprètent un texte volontairement très écrit, de manière un peu théâtrale, comme dans les films de Rohmer, référence assumée, le ton rappelant fortement ses contes moraux. Si toute la distribution est remarquable, Lou de Laâge est indéniablement au-dessus du lot et confirme la révélation de «J’aime regarder les filles » tant elle dévore l’écran. Située dans les années 50 l’intrigue a un caractère intemporel, presque anachronique. Les métaphores parfois un peu simplistes comme le papillon de la fin pour signifier le passage à l’âge adulte, au lieu de faire tomber le film dans la mièvrerie lui donne une jolie candeur parfaitement assumée, mélange de gravité et de légèreté propre à cet âge. Un réalisateur à suivre qui a su sublimer ses jeunes interprètes et tirer profit des limites budgétaires. Pour moi, la plus belle et rafraîchissante surprise de ce festival…

Les lauréats du Festival International du Film de Boulogne-Billancourt 2012 et notamment Mehdi Dehbi et Jules Sitruk à qui j'ai eu le plaisir de remettre leurs prix.

Pour le prix du meilleur acteur, il nous a été impossible de départager Mehdi Dehbi et Jules Sitruk dans «Le Fils de l’autre » de Lorraine Lévy. Si, comme moi, vous avez vu « La folle histoire de Simon Eskenazy », certainement n’avez-vous pas pu oublier Mehdi Dehbi qui y interprétait avec pudeur et nuance un jeune travesti alors que son rôle aurait pu facilement tomber dans la caricature et la vulgarité. Dans «Le fils de l’autre », il porte un message plein d’espoir, celui d’une réconciliation a priori impossible que sa personnalité faîte de deux identités réunit. Son jeu est d’une sensibilité, d’une justesse, d’un magnétisme tellement éclatants, au-delà du message, qu’il nous était impossible de ne pas le primer.

Face à lui, Jules Sitruk fait également preuve d’une belle maturité et présence et d’une émotion communicative. Ce film efficace et émouvant plein de bienveillance sur la quête d’identité et de la réconciliation avec soi et « l’autre » que Lorraine Lévy revendique comme « idéologique » et non «politique» a également reçu le prix du public.

C’est à un film espagnol que nous avons choisi d’attribuer le prix du meilleur film: «Crebinsky » de Enrique Otero. Si ce film a remporté les suffrages des deux jurys, c’est notamment parce que c’est celui qui possède l’univers le plus marqué, et qui témoigne le plus d’un vrai parti pris, d’un point de vue et d’un regard de cinéaste. Enrique Otero assume ses multiples références : à Chaplin, Jeunet, Kusturica…des références à la hauteur desquels il est évidemment difficile d’arriver mais de ce film se dégage un charme burlesque, une folie poétique, une singularité loufoques incontestables… Un cinéaste à suivre !

Enfin, nous avons choisi d’attribuer une mention spéciale au film australien « Lou » de Belinda Cheyko (ce film a également reçu le prix du meilleur film du jury jeunes). D’un sujet qui aurait pu être scabreux, Belinda Cheyko, par une mise en scène d’une étonnante maîtrise et sensibilité pour un premier film, signe un film lumineux, tendre, plein de délicatesse, un nouveau départ plein d’espoir porté également par la jeune Lily Bell-Tindley parfaitement dirigée à l’image des autres enfants du film.

Ce festival possède décidément tous les pouvoirs et en plus de « souffler » positif, souffle aussi un peu de magie puisque, comme Woody Allen dans « La rose pourpre du Caire », il permet aux acteurs de sortir de l’écran et nous rejoindre. J’ai donc eu le plaisir de remettre leurs prix sur scène à Jules Sitruk et Mehdi Dehbi…

Et puis il y a eu les rendez-vous habituels : le Festival de Cannes, le Festival du Cinéma Américain de Deauville, le Festival du Film Asiatique de Deauville, le Festival Paris Cinéma, le Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. La découverte d’un nouveau festival aussi : le Champs-Elysées Film Festival. Cette année, j’ai délaissé les festivals de Cabourg et Dinard mais j’ai également été fidèle à deux rendez-vous incontournables que sont désormais LES PRIX LUMIERES et les CESAR.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Cannes, c’est la vie en concentré. Plus belle et plus violente. Plus déconcertante et exaltante. Plus dérisoire et urgente. Comme sur l’écran, tout y est plus triste, plus tragique, plus intense, tellement excessif. Chacun se pare d’un masque, souvent de vanité, parfois d’hypocrisie, me faisant songer à cette citation de Molière tellement à propos à Cannes « L’hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu ». Cannes, « c’est une joie et une souffrance », pourrais-je dire en paraphrasant Truffaut. La joie de vivre au rythme de sa passion. La souffrance de voir des passions moins nobles l’emporter. La joie de faire taire la réalité. La joie de voir la vie ressembler à du cinéma. La joie d’être immergée dans un monde de cinéma et de se plonger dans des regards et des univers de cinéastes captivants, dérangeants, en tout cas éminemment talentueux. La joie de partager sa passion, de passer ses journées au rythme du cinéma. Oui, la joie l’emporte forcément.

© Copyright Sandra Mézière

Une certitude subsiste : que j’aime Cannes et le cinéma à la folie, toujours et encore et malgré tout, ce vertige émotionnel et cinématographique qui vous enivre, mais beaucoup moins ceux qui font le leur et le prennent pour prétexte à l’expression de leurs frustrations, beaucoup moins ceux qui se gavent et se grisent, beaucoup moins ceux qui piétinent les autres et leur orgueil pas même pour un quart d’heure cher à Warhol.

C’est ainsi pourtant pour mon 12ème Festival de Cannes, avec la même émotion que les autres fois, comme une réminiscence de la première que je suis entrée à nouveau dans le célèbre Grand Théâtre Lumière ( la première fois, c’était en 2001, c’était pour « Marie-Jo et ses deux amours » de Guédiguian, cette année-là un certain Nanni Moretti avait obtenu la palme d’or pour « La chambre du fils ») songeant à tous les films qui y ont été présentés, à tous les cinéastes qui ont émergé aux yeux du monde, à toute l’émotion contenue ou déployée dans cette salle depuis tant d’années, à tant d’applaudissements qui si souvent m’ont donnée la chair de poule, la réalité rejoignant le cinéma, se confondant presque avec celui-ci lorsque la lumière se rallume et que l’écran laisse entrevoir les visages qui y figuraient quelque secondes plus tôt, dans une autre réalité.

© Copyright Sandra Mézière

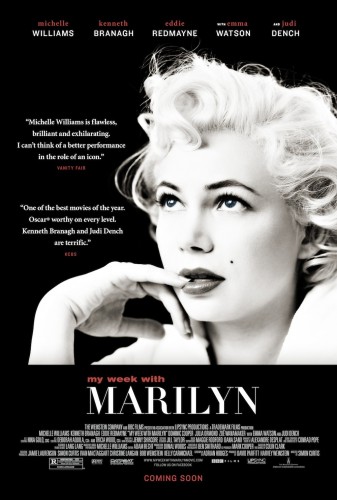

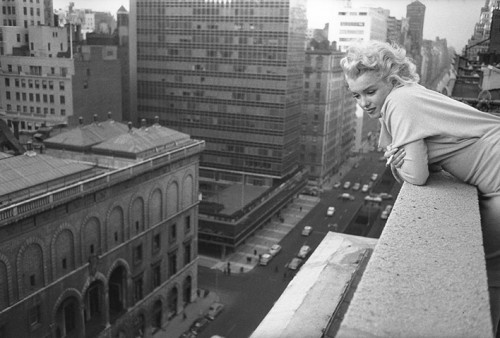

Résonnent encore en moi : cette phrase de Bérénice Béjo à l’ouverture : «Tais-toi, toi qui dis à ton enfant qu’il ne faut pas rêver, que ce n’est pas possible» ou encore la voix assurée de Beth Ditto rendant hommage à Marilyn (égérie de l’affiche 2012 , Marilyn ; un mélange de force et de fragilité, d’ombre et de lumière, de glamour masquant la mélancolie, finalement à l’image du festival) en reprenant la chanson d’Elton John.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Ce furent 11 jours de chocs et d’éblouissements cinématographiques, d’exquise et troublante confusion entre fiction et réalité enlacées en un tango langoureux annihilant frontières et repères, où la vie fut alors exaltante, palpitante, grisante. Comme au cinéma…

© Copyright Sandra Mézière

Comme chaque année, j’ai frissonné en entendant pour la première fois, la musique de Saint-Saëns, le cœur battant, comme pour un rendez-vous amoureux, à la fois doucement inquiète, et exaltée à l’idée de cet état second dans lequel je savais déjà que cette immersion cinématographique me plongerait. 11 jours à être déroutée, aimantée inexorablement vers ce Grand Théâtre Lumière, cette « bulle au milieu du monde dans laquelle on se réfugie, on se cache blottie contre un siège rouge dans le noir d’une grande salle » comme l’a si bien dit Bérénice Béjo. Une bulle qui nous isole du monde (quoi, il existerait un monde en dehors de Cannes ?), bulle délicieusement égocentrique, bulle qui paradoxalement nous éloigne du monde même si les films, justement, nous en rappellent l’état, cette année souvent désorienté, sur fond de crise, en quête d’un amour désespéré. Une parenthèse enchantée qui nous plonge pourtant dans un monde désenchanté.

« Amour », la palme d’or 2012 signée Michael Haneke est un film tragique, bouleversant, universel qui nous ravage, un film lucide, d’une justesse et d’une simplicité remarquables, tout en retenue. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans le film, comme je vous le rappelais en introduction de ce bilan de l'année. C’est aussi ce qu’il nous reste de ce film, l’essentiel, l’Amour avec un grand A, pas le vain, le futile, l’éphémère mais l’absolu, l’infini. Un film éprouvant et sublime, d’une beauté tragique et ravageuse que vous hante et vous habite longtemps après la projection, après ce dernier plan d’une femme seule dans un appartement douloureusement vide. Un film d’Amour absolu, ultime. Et puis il y a la musique de Schubert, cet Impromptu que j’ai si souvent écouté et que je n’entendrai sans doute plus jamais de la même manière. L’Amour absolu, un cri d’amour ultime et désespéré qui montre ce qui est « caché » avec une infinie pudeur et délicatesse alors que tant, à Cannes, s’enivrent de rencontres et plaisirs éphémères.

A Cannes comme ailleurs, ce fut un cinéma particulièrement morose et pessimiste cette année mais aussi des œuvres exprimant une quête d’amour(s) effrénée et souvent désespérée. Le festival fut, comme chaque année, le révélateur ou la confirmation de grands films et auteurs et le reflet clairvoyant et souvent terrible de la société, une société en perte et quête de repères.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

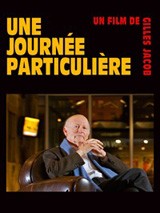

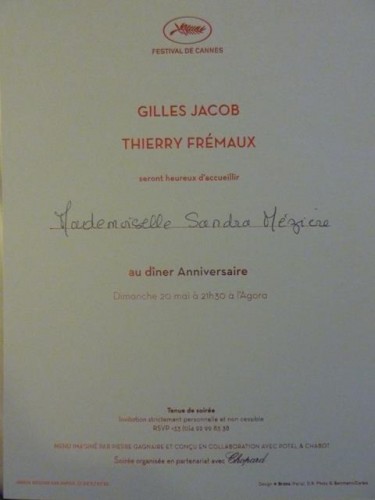

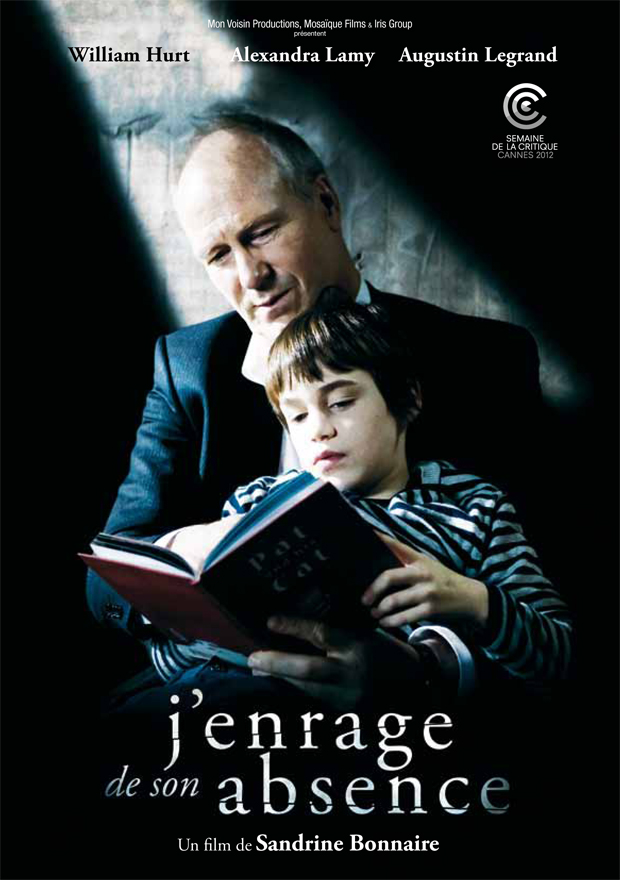

Si je devais moi aussi m’attarder sur la géographie des visages comme le fit Gilles Jacob dans son documentaire que je vous recommande vivement «Une journée particulière » (que je remercie au passage de m’avoir fait vivre parmi les plus beaux moments de cette année cinématographique 2012 s’il me fait à nouveau l’honneur de me lire), je retiendrais pêle-mêle : celui de William Hurt dans le film de Sandrine Bonnaire, enragé de douleur indicible, d’amour massacré, de folie désespérée ; le beau visage de Raphaël Personnaz, ravagé par la culpabilité dans « Trois mondes » ; celui d’Isabelle Huppert, fantaisiste et mélancolique à souhait dans le film ludique et rohmerien de Hong Sang-Soo. Celui de Robert Pattinson, judicieusement cynique et sinistre, présent dans tous les plans de « Cosmopolis », une vraie révélation. Celui de Mahmoud, le cavalier de la place Tahrir, dans le sublime et significatif dernier plan de « Après la bataille » ; ceux d’Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant douloureusement enlacés dans leur tendre et ultime amour jusqu’au dernier souffle dans le film d’Haneke. Celui d’Emilie Dequenne sur la musique de Julien Clerc, saisissant de douleur et d’émotion dans "A perdre la raison" (au passage, signalons que face à elle une autre révélation de Cannes, Tahar Rahim est sidérant de justesse et Niels Arestrup plus inquiétant que jamais). Le regard attendrissant, opiniâtre et frondeur de Hushpuppy (incroyable présence et maturité de la jeune Quvenzhané Wallis) qui lutte, et s’invente un univers magique, imprégnant tout le film de son riche imaginaire. Si je devais retenir une musique, ce serait un Impromptu de Schubert que j’aimais déjà tant désormais indissociable du film d’Haneke, infiniment triste et beau. La voix puissante de Beth Ditto à l’ouverture. La musique de Mark Snow d’une puissance émotionnelle renversante dans « Vous n’avez encore rien vu».

Cliquez ici pour lire mon bilan du Festival de Cannes 2012

FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

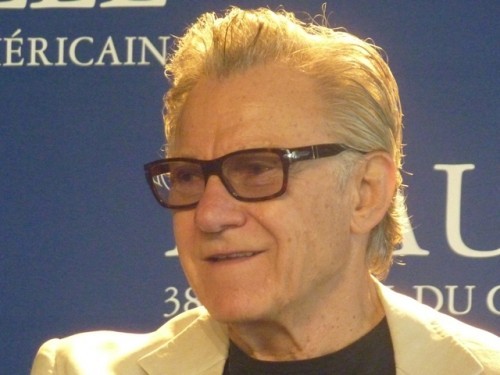

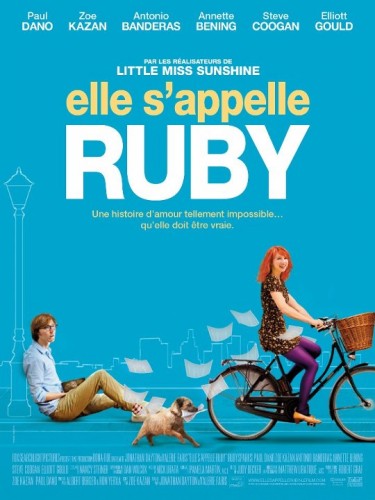

Pour la 19ème année consécutive, Deauville fut pour moi un rendez-vous incontournable et cette année une douce parenthèse enchantée. Le tableau de la société américaine dressé par les films en compétition était pourtant souvent sombre là aussi, évoquant la plupart du temps une société qui se déshumanise, aux frontières de l’absurde, une société de solitude(s), parfois même au milieu de la multitude, de personnages en détresse avec, néanmoins, au contraire des films de ces deux dernières années, en commun, une note d’espoir, à leur dénouement… Une édition en tout cas très réussie. Il m’en reste les souvenirs des planches sous un soleil étincelant, presque irréel, toujours auréolées de leur douce mélancolie ; des visages radieux honorés de l’hommage que le festival leur a rendu (Harvey Keitel, William Friedkin, Salma Hayek, Liam Neeson) ; des images de films aussi ( comme celles des excellents « Una noche », « Les bêtes du sud sauvage », « Elle s’appelle Ruby », « The we and the I ») .

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Malgré tant d’années de festivals, à Deauville et ailleurs, je crois que j’avais oublié à quel point un festival, et celui-ci en particulier, vous éloigne du tumulte de l’existence et du monde, et vous plonge dans un doux cocon d’irréalité qui vous donne l’impression que tout devient possible, y compris que que cinéma et existence s’entrelacent et vous plongent dans un exquis chaos. Cela tombe bien : mon autre coup de cœur de ce festival 2012 (avec « Les Bêtes du Sud sauvage » de Benh Zeitlin, le grand lauréat de cette édition 2012) évoquait les « rêves qui deviennent réalité» et cette danse troublante et périlleuse entre le créateur et sa création, le rêve et la réalité. Il s’agit de « Elle s’appelle Ruby » qui reste d’ailleurs dans mon top 15 de cette année.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Cliquez ici pour lire mon bilan du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012.

CHAMPS-ELYSEES FILM FESTIVAL

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Cette année 2012 aura aussi vu naître un nouveau festival de cinéma : le Champs-Elysées Film Festival. Rappelons brièvement le principe du Champs-Elysées Film Festival (et rappelons aussi qu’il n’a rien à voir avec l’autre festival de cinéma parisien, LE FESTIVAL PARIS CINEMA qui a fêté cette année ses 10 ans) dont le principe est de proposer des projections dans les salles de cinéma de la plus belle avenue du monde, au total plus de 150, et notamment une sélection de films indépendants américains mais aussi de films sélectionnés aux Oscars ou encore de films sélectionnés par le président d’honneur du Festival, Lambert Wilson. Ce festival a donné lieu à de belles master class et notamment celles de Donald Sutherland ou M.Madsen.

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES REALISATEURS DE ST-JEAN-DE-LUZ

© Copyright Sandra Mézière

Pour la 2ème année consécutive, j’ai ainsi eu le plaisir d’être invitée à Saint-Jean-de-Luz pour le Festival International des Jeunes Réalisateurs qui, comme son nom l’indique (partiellement), a pour (réjouissant) principe de projeter des premiers et deuxièmes films de jeunes (du moins dans leurs carrières) cinéastes. Les 10 films en compétition étaient particulièrement divers dans leurs styles même si s’en dégageaient des thématiques communes : le poids de la religion et des traditions, parfois leurs contradictions, la maladie (physique ou mentale), le deuil, et souvent une forme d’enfermement (dans la religion, la prison, la guerre, la solitude). Des sujets lourds certes mais traités souvent avec dérision, par l’absurde, la poésie et en tout cas la plupart du temps avec beaucoup de sensibilité.

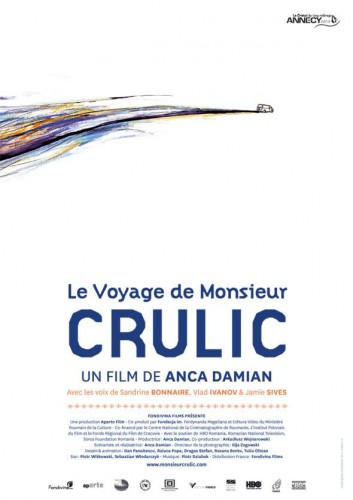

Le palmarès a couronné les meilleurs films de cette édition avec, néanmoins, un oublié : « Le voyage de Monsieur Crulic » de la cinéaste Roumaine Anca Damian, un film atypique qui mêle fiction, animation, documentaire et qui a d’ailleurs récolté de nombreux prix en festivals de cinéma.

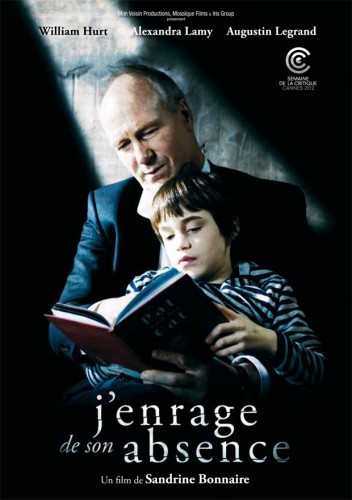

LA révélation de cette édition 2012, c’est le film de Sandrine Bonnaire « J’enrage de son absence » (que j’avais vu à Cannes et que j’ai revu avec autant de plaisir et d’émotion). Pour son premier film, dès la première seconde, elle fait preuve d’une maitrise étonnante, d’une manière de nous « impliquer » dans son drame, avec intensité et empathie. La tension est croissante. Le regard à la fois doux et perdu, un peu fou mais surtout fou d’amour et de la rage de l’absence de William Hurt (prix d’interprétation du festival) auquel sa caméra s’accroche souvent, y est pour beaucoup. Sa prestation est une des plus magistrales qu’il m’ait été donné de voir. Son personnage un des plus bouleversants de tendresse, de détresse, d’humanité, aux portes de la folie. Il va peu à peu s’enterrer, se recroqueviller au propre comme au figuré, pour aller au bout de cette détresse. En plus d’être une grande comédienne, Sandrine Bonnaire s’affirme donc ici comme une grande cinéaste en devenir. Elle filme la violence de la douleur avec une rage à la fois douce et âpre, sans jamais lâcher ses personnages tout comme cette douleur absolue ne les lâche jamais. Paradoxalement, un film qui fera du bien à tous ceux qui ont connu ou connaissent la douleur ineffable, étouffante et destructrice du deuil malgré un dernier plan d’une tristesse déchirante.

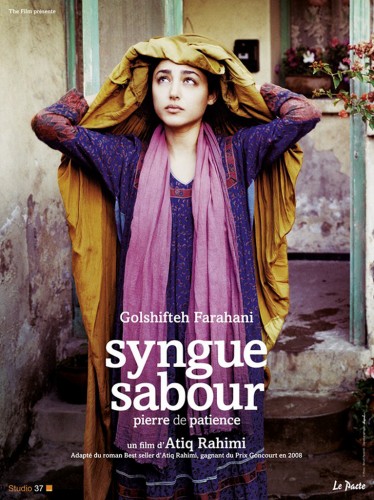

C’est aussi de quête de liberté dont il était question dans le très beau « Syngue Sabour, pierre de patience», réalisation franco-afghane d’Atiq Rahimi (primé en 2004 à Saint-Jean-de-Luz pour « Terres et cendres ») qui a reçu le Chistera du meilleur film avec cette adaptation de son roman.

UN NOUVEAU BLOG : INTHEMOODFORFILMFESTIVALS.COM

Après tant de festivals parcourus, après tant d’années à vivre au rythme de ma passion (et j’espère bien que ce n’est qu’un début), après tant de participations à des jurys de festivals de cinéma (14, désormais, 10 suite à des concours d'écriture et 4 en tant que blogueuse), je crois commencer à bien connaître le sujet des festivals de cinéma et il m’est apparu comme une évidence que je devais créer ce blog pour vous faire partager ces informations et cette passion.

Je vous invite donc à découvrir ce blog créé en juillet 2012 : In the mood for film festivals ( http://inthemoodforfilmfestivals.com ). Vous y trouverez de nombreux articles mais aussi des bons plans sur tous les festivals de cinéma.

Ce nouveau blog sera consacré entièrement au Festival de Cannes à partir de la fin mars jusqu’à fin Mai 2013. Ce nouveau blog possède également son compte twitter @moodforfilmfest même si mon compte twitter principal reste @moodforcinema.

Je vous rappelle aussi que mon blog principal est désormais http://inthemoodlemag.com .

DE BELLES RENCONTRES, CONFERENCES, INTERVIEWS, MASTER CLASS

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

Cette année, j’ai eu le plaisir d’assister à de nombreuses conférences de presse (à Paris, Cannes, Deauville), master class, et de réaliser quelques interviews mais aussi de faire de très belles rencontres (pas forcément évoquées sur le blog). Les plus beaux moments furent sans doute : l’interview de John Malkovich, d’Anthony Delon, la conférence de presse en petit comité de Woody Allen, celle de Michel Bouquet (article à venir concernant cette dernière), et quelques conférences du Festival de Cannes dont celle des lauréats.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière (La seule "photo" qui me reste de ma rencontre avec Woody Allen...)

© Copyright Sandra Mézière

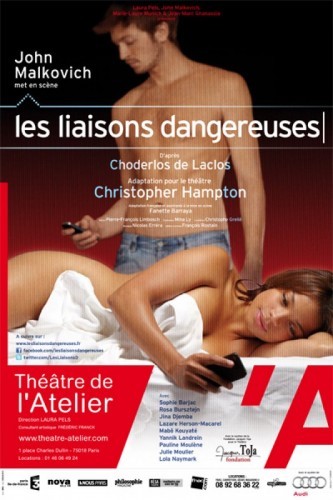

Vingt-quatre ans après avoir interprété Valmont dans le magnifique film de Stephen Frears « Les Liaisons dangereuses », adapté du chef d’œuvre éponyme de Choderlos de Laclos, John Malkovich l’a mis cette année en scène au Théâtre de l’Atelier. Une idée qu’il a eue avant même de jouer Valmont dans le film de Stephen Frears, rôle auquel il doit sa notoriété et une interprétation à laquelle les futurs Valmont lui doivent d’être condamnés à une cruelle comparaison tant il est indissociable de ce rôle dans lequel il était aussi époustouflant, charismatique que machiavélique. J’ai eu le plaisir de découvrir la pièce lors de sa répétition générale puis de pouvoir interviewer John Malkovich, après la représentation.

Ah, ce texte ! Le vertige sensuel, cruel, intemporel des mots, de l’œuvre, sa clairvoyance sur la duplicité des apparences. Un texte bouleversant de lucidité, de beauté, de cruauté, que cette mise en scène singulière, surprenante, a donné, je l’espère, envie de découvrir à ceux qui ne le connaissaient pas encore et qui, peut-être, mésestiment le pouvoir de l’écriture et des mots, peut-être, finalement, les seuls vainqueurs.

Cliquez ici pour lire ma critique intégrale de la pièce et le compte-rendu de cette rencontre.

© Copyright Sandra Mézière© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

C’est pour la pièce « Panik » que j’ai réalisé une interview impromptue d’Anthony Delon. L’histoire de trois personnages démunis, dans l’air du temps qui vous font oublier celui qui passe et vous interroger sur une époque vorace, cynique, mais surtout sur ce que ces caractéristiques masquent. Une comédie qui vaut surtout par ses trois comédiens particulièrement impliqués et une mise en scène remarquable. Après la représentation, on m’a proposé d’interviewer Anthony Delon. Perfectionniste, j’étais partagée entre l’envie de refuser pour n’avoir pas eu la possibilité de préparer cette interview en raison de son caractère impromptu (et dire qu’il y a tant de questions que, avec le recul, j’aurais aimé lui poser…) et l’envie d’interviewer ce remarquable comédien que l’on réduit encore trop à son nom mais qui a bel et bien une identité et un talent singuliers. Cette interview aura au moins eu le mérite de la spontanéité de l’instant (malgré mes onomatopées redondantes, mes digressions et interventions parfois superflues).

Cliquez ici pour lire le compte-rendu complet de la pièce et de l'interview.

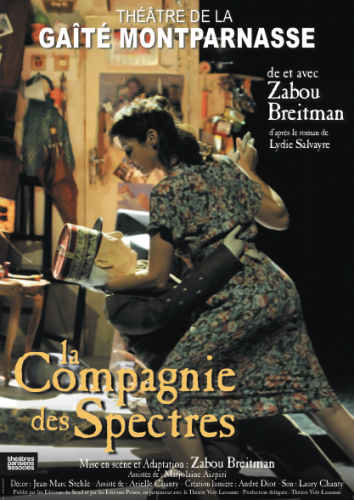

THEATRE ENCORE…

Je tenais à reprendre ici quelques lignes de mon article sur cette pièce en espérant que cela vous incitera à la voir. Jamais larmoyante, la pièce est caustique, tendre parfois, cruelle, lucide, drôle, poignante, et nous emporte dans son tourbillon pour nous laisser bouleversés, songeant à nos propres spectres, à la nécessité, parfois, de laisser ou faire tomber les masques et surtout, malgré leur poids, à la nécessité de « se souvenir des terribles choses », nous laissant aussi avec en tête, le souvenir de cette interprétation exceptionnelle et bouleversante de Zabou Breitman (et qui m’a éblouie et terrassée), ce tourbillon de colère, de vie, de folie, de révolte et, enfin, avec le souvenir d’une citation comme une note d’espoir désenchantée : «Vous pouvez tout emporter, vous n’emporterez jamais nos désirs ! ».

Cliquez ici pour lire ma critique complète de la pièce

C’est mon troisième coup de cœur théâtral de l’année avec « Les Liaisons dangereuses » et « La Compagnie des spectres ».

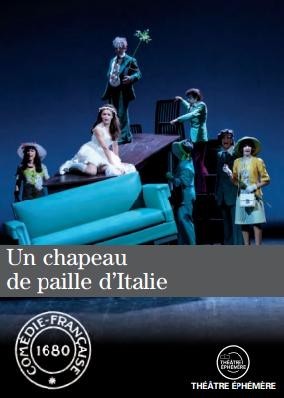

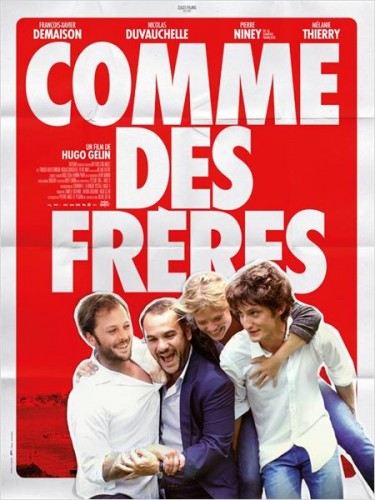

2H30 incroyables (presque trop courtes !), une satire burlesque et enchantée, extravagante, poétique comme un film de Kaurismäki, délirante, déjantée et musicale comme un film de Kusturica, d’une absurdité irrésistible comme un film de Tati mais une absurdité signifiante comme un livre de Ionesco, qui vous fera faire un tour de manège étourdissant, avec de formidables comédiens dont l’étendue du talent a rarement été aussi bien exploitée grâce à une mise en scène qui transcende un texte intemporel et une confirmation, une révélation pour certains : Pierre Niney,Impressionnant. Epoustouflant. « Prodigieux » comme je l’ai entendu à l’entracte. Les adjectifs me manquent. Comme si De Funès avait rencontré Belmondo et comme s’ils avaient créé ce talent unique qui ne ressemble d’ailleurs ni à l’un ni à l’autre mais rappelle le premier par une mécanique de drôlerie très particulière, et le second par l’énergie et la modernité singulières de son jeu…et avec un zeste de Buster Keaton pour le mélange de burlesque et poésie. Oui, rien que ça. J’ai rarement vu une telle performance qui est d’autant plus impressionnante qu’elle semble être réalisée avec une facilité déconcertante. Il chante, danse, saute, s’énerve, minaude, charme, s’échappe, revient, fait des sauts insensés…le tout avec une ingénuité remarquable. Ce n’est évidemment pas seulement une performance physique mais ça l’est aussi. La vivacité et la précision de son jeu, et de ses gestes, renforcent la modernité et le caractère intemporel de la pièce. Ne serait-ce que pour dire deux fois de manières très différentes et tout aussi irrésistibles, « Le dévouement est la plus belle coiffure d’une femme », réplique déjà drôle en elle-même, il montre l’étendue de son jeu. Le rôle nécessite déjà une énergie débordante mais la mise en scène ne lui facilite vraiment pas la tâche se terminant par des obstacles infranchissables pour le commun des mortels. Si vous voulez le voir au cinéma, il est actuellement à l’affiche dans l’excellent « Comme des frères » et prénommé aux César comme meilleur espoir après une nomination pour « J’aime regarder les filles » l’an dernier, et également nommé aux prix Lumières 2013 et parmi les trois nommés au prix Patrick Dewaere 2013. C’est beaucoup me direz-vous mais c’est mérité, à le voir dans ce rôle qu’il sublime réellement, auquel il apporte modernité, ingénuité et énergie doucement folles. Chaque comédien apporte néanmoins sa pièce à cet édifice respectant ainsi la devise latine de la Comédie Française « Simul et singulis » (« Ensemble et singuliers »). . J’ai passé un moment magique qui m’a fait oublier les vicissitudes de l’existence et qui m’a en même temps rappelé mon amour immodéré du théâtre, et son pouvoir magique, justement, qui consiste notamment à nous permettre d’être ainsi en même temps magnifiquement là et sublimement ailleurs. Vraiment. Alors, ne laissez pas passer cette chance de le vivre vous aussi puisque la pièce est à l’affiche jusqu’en janvier.

Cliquez ici pour accéder à ma critique complète de la pièce.

UN PEU DE MUSIQUE

Si je ne devais que garder 5 musiques pour faire la bande-son de cette année, ce serait :

-You and You (découvert au Mathurin Live Contest)

-Archimède (Les Lavallois qui prennent leur envol et à qui j’ai consacré un article ici )

-Revolver (pas seulement parce qu’ils signent la bo d’un de mes coups de coeur cinématographique de l’année précité)

- La BO des Bêtes du Sud sauvage (une musique qui exacerbe la force lyrique et poétique de ce sublime film, également dans mon top 15 de l'année)

-Lou Doillon (la découverte 2012)

EN ROUTE POUR 2013

2013 sera plus que jamais pour moi une année cinématographique, je compte en tout cas tout faire pour.. De nouvelles voies professionnelles s’ouvrent à moi et d'enthousiasmantes sollicitations dont j'espère qu'elles aboutiront même si je ne peux vous en parler pour l’instant.

J’ai par ailleurs désormais un agent .

Mon recueil en ligne sur MyMajorCompany est toujours ouvert à l’édition participative et que ce projet puisse voir le jour ou non, cela ne m’empêchera pas de continuer à me consacrer à ma passion dévorante pour l’écriture.

Quelques textes seront d’ailleurs mis en ligne ailleurs (je vous en dirai plus prochainement) notamment ceux avec lesquels j'ai remporté des concours de nouvelles, comme celui-ci en début d'année. En attendant, vous pouvez toujours soutenir mon projet sur MyMajorCompany.

Je compte aussi développer un concept en lien avec mon site Inthemoodforluxe.com (mais pour l'instant, je suis encore en quête de financements) parce que c’est grâce à ce site que je peux rester libre, et continuer à faire de mon mieux pour vous livrer un contenu de qualité (ou du moins que j'espère tel) sur mes 5 blogs cinéma. Au passage, sachez que vous pouvez actuellement y gagner deux séjours vip dans des hôtels "in the mood for luxe" et des cocktails à l'hôtel Scribe.

J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel puisque je recherche des partenariats notamment pour le Festival de Cannes 2013.

En 2013, plus que jamais, j'espère donc continuer à vivre de mes passions pour le cinéma et l'écriture, avec le même enthousiasme et la même liberté, ici ou ailleurs, de continuer à pouvoir raconter des histoires réelles ou fictives.

TOP 15 de l’année cinéma 2012

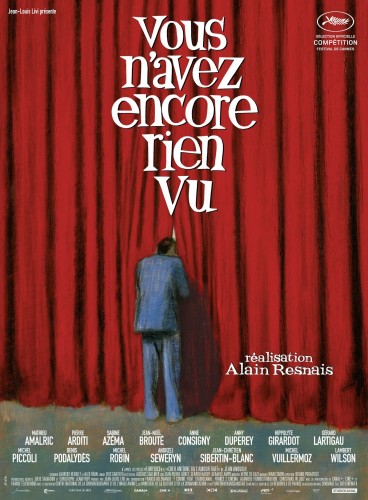

Dans ce top 15, je réalise que trois films exploitent et exaltent le pouvoir de l’art, des mots et de l’écriture : « Vous n’avez encore rien vu », « Elle s’appelle Ruby », « Dans la maison ». Un classement que j'ai eu beaucoup de mal à mettre dans un ordre particulier et qui pourrait s'inverser demain parce qu’il m’est impossible de choisir entre des films si différents, en revanche si je devais choisir le film de l’année, celui qui m’a le plus transportée, émue, éblouie, ce serait sans doute « Vous n’avez encore rien vu » d’Alain Resnais.

Plusieurs premiers films dans ce classement : « Louise Wimmer », « J’enrage de son absence », « Les Bêtes du Sud sauvage » et « Comme des frères », quatre révélations dans des genres très différents mais trois films coups de cœur et de poing à leur manière.

Il n’y a pas de critères objectifs qui ont guidé le choix de ces 15 films si ce ne sont ceux de l’empreinte laissée, de l’émotion sur le moment et/ou de la réflexion, des qualités de réalisation, de scénario, de jeu… et parfois tout cela à la fois pour certains. J’espère qu’une sélection aux César permettra à certains de connaître le succès qu’ils auraient mérité et à côté duquel ils sont passés. Je pense notamment à « Une bouteille à la mer » et "Louise Wimmer". Retrouvez mon top 15 ci-dessous avec les critiques des films et vos commentaires et classements sont les bienvenus dans les commentaires.

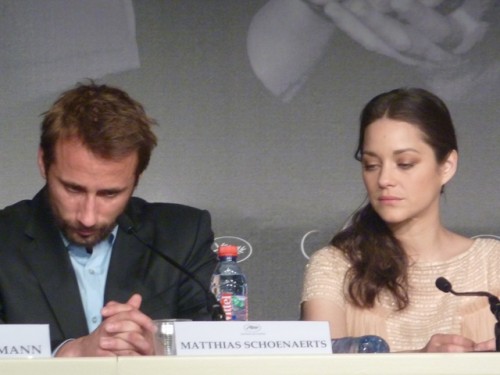

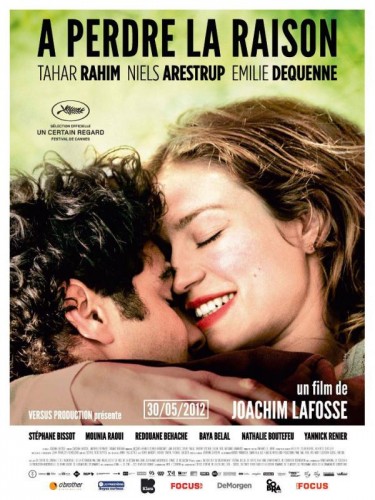

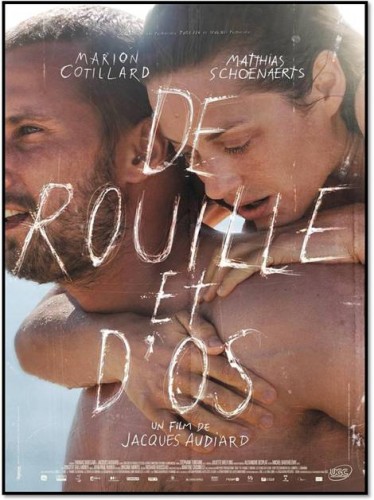

Disons-le d’emblée, le film d’Alain Resnais était mon énorme coup de cœur de cette édition 2012 du Festival de Cannes avec « A perdre la raison » de Joachim Lafosse (section Un Certain Regard) et « J’enrage de son absence » de Sandrine Bonnaire (Semaine de la Critique). Bien sûr, il est difficile d’évincer (et de comparer) avec « Amour » et « De rouille et d’os » qui m’ont également enthousiasmée mais ce film a (et a suscité) ce quelque chose en plus, cet indicible, cet inexplicable que l’on pourrait nommer coup de foudre.

Après tant de grands films, des chefs d’œuvres souvent même, Alain Resnais prouve une nouvelle fois qu’il peut réinventer encore et encore le dispositif cinématographique, nous embarquer là où on ne l’attendait pas, jouer comme un enfant avec la caméra pour nous donner à notre tour ce regard d’enfant émerveillé dont il semble ne s’être jamais départi. A bientôt 90 ans, il prouve que la jeunesse, l’inventivité, la folie bienheureuse ne sont pas questions d’âge.

Antoine, homme de théâtre, convoque après sa mort, ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions d’Eurydice, pièce qu’il a écrite. Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration dans laquelle il leur demande de visionner une captation des répétitions de cette pièce: une jeune troupe lui a en effet demandé l’autorisation de la monter et il a besoin de leur avis.

Dès le début, la mise en abyme s’installe. Les comédiens appelés par leurs véritables noms reçoivent un coup de fil leur annonçant la mort de leur ami metteur en scène. Première répétition avant une succession d’autres. Puis, ils se retrouvent tous dans cette demeure étrange, presque inquiétante, tel un gouffre un peu morbide où leur a donné rendez-vous Antoine. Cela pourrait être le début d’un film policier : tous ces comédiens réunis pour découvrir une vérité. Mais la vérité qu’ils vont découvrir est toute autre. C’est celle des mots, du pouvoir et de la magie de la fiction.

Puis, se passe ce qui arrive parfois au théâtre, lorsqu’il y a ce supplément d’âme, de magie (terme que j’ai également employé pour « Les bêtes du sud sauvage« , autre coup de coeur de 2012, mais aussi différents soient-ils, ces deux films ont cet élément rare en commun), lorsque ce pouvoir des mots vous embarque ailleurs, vous hypnotise, vous fait oublier la réalité, tout en vous ancrant plus que jamais dans la réalité, vous faisant ressentir les palpitations de la vie.

En 1942, Alain Resnais avait ainsi assisté à une représentation d’ « Eurydice » de Jean Anouilh de laquelle il était sorti bouleversé à tel point qu’il avait fait deux fois le tour de Paris à bicyclette. C’est aussi la sensation exaltante que m’a donné ce film!

Chaque phrase prononcée, d’une manière presque onirique, magique, est d’une intensité sidérante de beauté et de force et exalte la force de l’amour. Mais surtout Alain Resnais nous livre ici un film inventif et ludique. Il joue avec les temporalités, avec le temps, avec la disposition dans l’espace (usant parfois aussi du splitscreen entre autres « artifices »). Il donne à jouer des répliques à des acteurs qui n’en ont plus l’âge. Cela ne fait qu’accroître la force des mots, du propos, leur douloureuse beauté et surtout cela met en relief le talent de ses comédiens. Rarement, je crois, j’aurais ainsi été émue et admirative devant chaque phrase prononcée quel que soit le comédien. A chaque fois, elle semble être la dernière et la seule, à la fois la première et l’ultime. Au premier rang de cette distribution (remarquable dans sa totalité), je citerai Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny, Sabine Azéma mais en réalité tous sont extraordinaires, aussi extraordinairement dirigés.

C’est une des plus belles déclarations d’amour au théâtre et aux acteurs, un des plus beaux hommages au cinéma qu’il m’ait été donné de voir et de ressentir. Contrairement à ce qui a pu être écrit ce n’est pas une œuvre posthume mais au contraire une mise en abyme déroutante, exaltante d’une jeunesse folle, un pied-de-nez à la mort qui, au théâtre ou au cinéma, est de toutes façons transcendée. C’est aussi la confrontation entre deux générations ou plutôt leur union par la force des mots. Ajoutez à cela la musique de Mark Snow d’une puissance émotionnelle renversante et vous obtiendrez un film inclassable et si séduisant (n’usant pourtant d’aucune ficelle pour l’être mais au contraire faisant confiance à l’intelligence du spectateur).

Ce film m’a enchantée, bouleversée, m’a rappelé pourquoi j’aimais follement le cinéma et le théâtre, et les mots. Ce film est d’ailleurs au-delà des mots auquel il rend pourtant un si bel hommage. Ce film aurait mérité un prix d’interprétation collectif, un prix de la mise en scène…et pourquoi pas une palme d’or (il est malheureusement reparti bredouille du palmarès de ce Festival de Cannes 2012) ! Ces quelques mots sont bien entendu réducteurs pour vous parler de ce grand film, captivant, déroutant, envoûtant, singulier. Malgré tout ce que je viens de vous en dire, dîtes-vous que de toutes façons, « Vous n’avez encore rien vu ». C’est bien au-delà des mots. Et espérons que nous aussi nous n’avons encore rien vu et qu’Alain Resnais continuera encore très longtemps à nous surprendre et enchanter ainsi. Magistralement.

2. « A perdre la raison » de Joachim Lafosse

Présenté au Festival de Cannes 2012 dans la sélection Un Certain Regard dans le cadre de laquelle je l’ai découvert, puis en avant-première au Festival Paris Cinéma où je l’ai revu (avec la même émotion), « A perdre la raison » est un des grands chocs cinématographiques de cette année 2012, et même sans doute le seul film de cette année auquel sied le substantif « choc ». Peut-être équivalent à celui éprouvé à la fin de « Melancholia « , l’année précédente. C’est dire ! Même si le film de Joachim Lafosse ne va pas jusqu’à relever de l’expérience comme celui de Lars Von Trier, il vous laisse avec une émotion dévastatrice et brutale, une réflexion aussi, qui vont bien au-delà de la salle de cinéma.

Murielle (Emilie Dequenne) et Mounir (Tahar Rahim) s’aiment passionnément. Elle est belle, féminine, joyeuse, lumineuse. Il est incontestablement charmant. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget (Niels Arestrup), qui lui assure une vie matérielle aisée après s’être marié avec la sœur marocaine de celui-ci, pour lui permettre d’avoir des papiers. Murielle et Mounir décident de se marier. D’abord, réticent, le Docteur accueille la jeune femme chez lui. Le jeune couple n’en déménagera jamais, pas plus à la suite des 4 grossesses de la jeune femme. Une dépendance s’installe. Le climat affectif devient irrespirable. L’issue tragique est alors inéluctable…

Joachim Lafosse ne laisse d’ailleurs planer aucun doute sur celle-ci. Dès les premiers plans, Murielle est à l’hôpital et demande à ce qu’ils soient « enterrés au Maroc ». Puis, 4 petits cercueils descendent d’un avion sur le territoire marocain. Entre ces deux plans, Mounir et le Docteur Pinget s’étreignent chaleureusement. La succession de ces trois scènes est d’autant plus cruelle, terrible et bouleversante, a posteriori.

Le film, lui aussi, vous étreint dès ces premiers plans pour ne plus vous lâcher, pourtant Joachim Lafosse ne recourt à aucune facilité pour cela : aucun sensationnalisme, pas plus qu’une photographie sombre annonciatrice du drame à venir. Non, il a eu l’intelligence de recourir à une mise en scène sobre, baignée d’une lumière crue, parfois éblouissante, qui rend d’autant plus terrible la noirceur dans laquelle se retrouve plongée Murielle, et celle du geste qu’elle accomplira. Seul le cadre légèrement chancelant (avec ces plans de portes en amorce, comme si quelqu’un, constamment, dominait, surveillait, instillant une impression malsaine mais impalpable), les gros plans qui enserrent les personnages, les plans séquences qui suggèrent le temps qui s’étire, et quelques plans significatifs comme celui de Murielle en Djellaba, hagarde, à l’extérieur mais filmée derrière une fenêtre à barreaux, laissent entendre qu’elle est emmurée, oppressée, que l’étau se resserre.

Il en fallait du talent, de la délicatesse, pour réussir un film, sur un tel sujet, rendre envisageable l’impensable, sans doute le crime le plus terrible qui soit : l’infanticide. Nous faire comprendre comment cette femme va perdre sa liberté, une raison d’être, et la raison. Du talent dans l’écriture d’abord : le scénario de Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert et Thomas Bidegain qui avait nécessité 2 ans et demi d’écriture pour adapter très librement ce fait divers survenu en Belgique en 2007, l’affaire Geneviève Lhermitte, est particulièrement habile, maniant les ellipses et se centrant sur ses trois personnages principaux, aussi passionnants que, chacun à leur manière, terrifiants. Les dialogues sont concis et précis, comme les phrases assénées par Pinget à Murielle qui peuvent sembler tendrement réprobatrices ou terriblement injustes et cruelles selon la perception de la jeune femme. Tout est question de point de vue, de perception, et la nôtre est subtilement amenée à être celle de Murielle, ce qui rend la scène finale (judicieusement hors-champ) d’autant plus brutale. Dans la réalisation évidemment, évoquée précédemment. Dans le choix de la musique qui intervient à chaque transgression.

Dans l’interprétation enfin. Et quelle(s) interprétation(s) ! D’abord, le duo Arestrup- Rahim reformé trois ans après un « Prophète », et leurs prix d’interprétation respectifs. Niels Arestrup est parfait en père de substitution à la présence envahissante, à la générosité encombrante, d’une perversité insidieuse, sachant obtenir tout ce qu’il veut, comme un enfant capricieux et colérique.

Face à lui, Tahar Rahim prouve une nouvelle fois que ses deux prix aux César (meilleur acteur, meilleur espoir) n’étaient nullement usurpés, toujours ici d’une justesse remarquable; il prouve aussi une nouvelle fois l’intelligence de ses choix artistiques. D’abord charmant, puis irascible, un peu lâche, velléitaire, sans être vraiment antipathique, il est lui aussi emmuré dans la protection et le paternalisme ambigu de Pinget, ne voyant pas ou préférant ne pas voir la détresse dans laquelle s’enferme sa femme. (cf aussi ma critique de « Or noir » et celle du film « Les hommes libres »).

Que dire d’Emilie Dequenne ? Elle est sidérante, époustouflante, bouleversante en Médée moderne. Il faudrait inventer des adjectifs pour faire l’éloge de sa prestation. D’abord si lumineuse, elle se rembrunit, s’enlaidit, s’assombrit, se renferme sur elle-même pour plonger dans la folie. Ce n’est pas seulement une affaire de maquillage comme cette scène où elle est à un spectacle de sa fille, outrageusement maquillée, et où ses réactions sont excessives. Non, tout en elle incarne sa désincarnation progressive, cette raison qui s’égare : sa démarche qui en devient presque fantomatique, son regard hagard, ses gestes hâtifs ou au contraire si lents, en tout cas désordonnés. Elle parvient à nous faire croire à l’incroyable, l’impensable ; comment ce personnage lumineux peut s’aliéner et accomplir un acte aussi obscur. Et puis il y a cette scène dont tout le monde vous parlera, mais comment ne pas en parler, tant elle y est saisissante d’émotion : ce plan-séquence où elle chante et pleure en silence, dans sa voiture sur la musique de Julien Clerc. Elle a reçu le prix d’interprétation Un Certain Regard pour ce film. Gageons que ce ne sera pas le dernier.

Lafosse dissèque les rapports de pouvoir entre ces trois êtres, fascinants et terrifiants, métaphore d’un colonialisme dont l’aide est encombrante, oppressante, rendant impossible l’émancipation. La famille devient un Etat dictatorial si bien que le Maroc dont ont voulu absolument fuir Mounir et sa famille apparaît comme le paradis pour Murielle, et ressemble à un Eden onirique dans la perception qui nous est donnée, la sienne. Il y a un soupçon de Dardenne dans cette empathie pour les personnages dont Lafosse tente de comprendre et d’expliquer tous les actes, même les inexplicables, même le pire, même l’ignominie. Du Chabrol aussi dans cette plongée dans les travers de la bourgeoisie, ses perversions, sa fausse affabilité. Et même du Clouzot dans ce diabolisme insidieux. Mais surtout une singularité qui fait que Joachim Lafosse, aucunement moralisateur, est un vrai cinéaste avec son univers et son point de vue propres.

Si vous ne deviez voir que trois films cette année, celui-ci devrait sans aucun doute en faire partie. Bouleversant, il vous hantera et questionnera longtemps après cette plongée étouffante, palpitante et brillante dans cette cellule familiale (la bien nommée) et dans la complexité des tourments de l’âme humaine et vous laissera avec le choc de ce dénouement annoncé mais non moins terrassant.

3. Les Bêtes du sud sauvage" de Benh Zeitlin

« Quand le cinéma est beau comme le vôtre, quand les films sont beaux comme le vôtre, cela rassemble », avait déclaré la présidente du jury Sandrine Bonnaire lors de la cérémonie du palmarès du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012 lors de laquelle le film avait été couronné du Grand Prix et du prix de la révélation Cartier. C'est en effet un des pouvoirs magiques du cinéma que de pouvoir rassembler ainsi des spectateurs différents dans un tourbillon d'émotions agréablement dévastateur.

Ci-dessus, Benh Zeitlin, lors de la cérémonie du palmarès de Deauville (photo inthemoodfordeauville.com )

A Cannes, déjà, où je l'avais manqué et où le film a notamment été couronné de la caméra d’or, c’était une incessante litanie « il faut voir Les Bêtes du Sud sauvage ». Alors, ce film méritait-il autant de louanges et autant de prix ?

« Les Bêtes du Sud sauvage » est le premier long-métrage de Benh Zeitlin adapté de « Juicy and Delicious», une pièce écrite par Lucy Alibar, une amie de Benh Zeitlin qui a coécrit le scénario avec lui. Il se déroule dans le Sud de la Louisiane, dans le bayou, «le « bathtub », une terre sauvage et âpre où vit Hushpuppy (Quvenzhané Wallis), une petite fille de 6 ans et son père Wink (Dwight Henry). Soudain cette nature rebelle s’emballe, les glaciers fondent, des aurochs apparaissent, le monde s’effondre pour Hushpuppy (la nature qui l’environne mais aussi le sien, son monde, puisque la santé de son père décline) ; elle va alors partir à la recherche de sa mère.

Ne vous fiez pas à mon synopsis réducteur car ce film possède tout ce qu’un synopsis ou une critique ne pourront jamais refléter. Il en va ainsi de certains films, rares, comme de certaines personnes qui possèdent ce charme indescriptible, cette grâce ineffable, ce supplément d’âme que rien ni personne ne pourront décrire ni construire car, justement, il n’est pas le fruit d’un calcul mais une sorte de magie qui surgit presque par miracle (et sans doute grâce à la bienveillance et la sensibilité du regard du cinéaste) comme celle qui peuple les rêves de Hushpuppy.

Dès les premières secondes, malgré la rudesse de la vie qu’il décrit, malgré l’âpreté de cette terre et celle du père de Hushpuppy, ce film vous séduit et vous emporte pour ne plus vous lâcher. C’est à travers les yeux innocents et l’imagination débordante de Hushpuppy que nous sommes embarqués dans cette histoire guidés par sa voix qui nous berce comme un poème envoûtant.

La vie grouille, palpite, dans chaque seconde du film, dans cet endroit où elle est (et parce qu'elle est) si fragile, son cœur bat et résonne comme celui de ces animaux qu’écoute Hushpuppy pour, finalement, faire chavirer le vôtre. Un monde qu'il donne envie de préserver avant que les marées noires ne le ravagent et que la magie n'en disparaisse à jamais.

Son monde est condamné mais Hushpuppy (incroyable présence et maturité de la jeune Quvenzhané Wallis) , avec son regard attendrissant, opiniâtre et frondeur résiste, lutte, et s’invente un univers magique où le feu s’allume au passage d’une belle femme, où elle résiste aux aurochs du haut de ses 6 ans. Benh Zeitlin filme à hauteur d'enfant et du regard d'Hushpuppy imprégnant tout le film de son riche imaginaire.

Film inclassable : autant une histoire d’amour ( d’un réalisateur pour une terre sauvage et noble qui se confond avec la mer dans un tumulte tourmenté que pour ses habitants, fiers et courageux viscéralement attachés à leur terre mais aussi d’une fille pour son père et réciproquement dont les relations sont faites de dureté attendrissante), fantastique ou fantasmagorique que conte philosophique et initiatique, « Les bêtes du sud sauvage » est aussi un poème onirique qui mêle majestueusement tendresse et rudesse (des êtres, de la terre), réalité et imaginaire, violence (des éléments) et douceur (d’une voix), dureté et flamboyance (comme lors de ce défilé d'une gaieté triste pour célébrer la mort). Voilà, ce film est beau et contrasté comme un oxymore.

Un film d'une beauté indescriptible, celle des êtres libres, des êtres qui résistent, des êtres qui rêvent, envers et contre tout, tous et cela s’applique aussi bien au film qu’à celui qui l’a réalisé avec un petit budget et des acteurs non professionnels sans parler des conditions de tournage puisque l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon de BP s’est produite le premier jour du tournage le 20 avril 2010.

Un film universel, audacieux et dense, un hymne à la vie et l’espoir, au doux refuge de l'imaginaire aussi quand la réalité devient trop violente, un film d’une beauté âpre et flamboyante qui vous emmènera loin et vous accompagnera longtemps comme cette voix (texte de la voix off dit par Hushpuppy magnifiquement écrit), ce regard et cette musique qui reflètent ce mélange de force et de magie, de grâce et de détermination ( une musique dont Benh Zeitlin est le coauteur, elle fut même utilisée pour la campagne d’Obama) et, à l'image de son affiche, un feu d'artifices d'émotions. Un film rare qui méritait indéniablement son avalanche de récompenses.

4. Une bouteille à la mer » de Thierry Binisti

J’ai découvert ce film lors du dernier Festival des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean de Luz dans le cadre duquel il était présenté en compétition et où il a d’ailleurs remporté le prix du meilleur film (Chistera d’or). Un vrai coup de cœur. Un coup de foudre, même. Malheureusement, je n’avais pas rédigé de critique à l’époque ou quelques lignes trop brèves. Je n’ai pas la possibilité de le revoir cette semaine mais je vous livrerai une critique plus longue dès que je pourrai retourner le voir. En attendant, ci-dessous, quelques mots qui, je l’espère, vous inciteront à découvrir ce film magnifique et rare.

Adapté du roman de Valérie Zenatti « Une bouteille à la mer de Gaza », c’est l’histoire de Tal (Agathe Bonitzer), une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire.

« Je m’appelle Tal Lévine, j’ai bientôt 17 ans et j’habite Jérusalem.

Hier soir, il y a eu un attentat près de chez moi […]

Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi.

Dis-moi où tu l’as trouvée. Qui tu es. Parle-moi de toi. S’il te plaît. »

Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux « Gazaman » (Mahmoud Shalaby)… Va alors débuter un échange épistolaire d’abord constitué de doutes, de reproches, d’incompréhension mais qui va finalement les mener sur le chemin d’une liberté et d’une réconciliation apriori impossibles.

Je vous avais déjà parlé du travail de Thierry Binisti à l’occasion de la diffusion du docu-fiction « Louis XV, le soleil noir » qu’il avait réalisé pour France 2 et par lequel j’avais été très agréablement surprise et charmée : un divertissement pédagogique passionnant, de très grande qualité, aussi bien dans le fond que dans la forme, une immersion dans les allées tumultueuses de Versailles et dans les mystérieux murmures de l'Histoire, dans le bouillonnant siècle des Lumières et dans la personnalité tourmentée de Louis XV. Les similitudes entre ce téléfilm et « Une bouteille à la mer » sont d’ailleurs assez nombreuses, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer : Versailles, une prison (certes dorée) pour Louis XV comme peut l’être Gaza pour Naïm, un portrait nuancé de Louis XV comme le sont ceux de Naïm et Tal, une combinaison astucieuse entre fiction et documentaire ( Certaines séquences d’« Une bouteille à la mer » sont ainsi des images d’actualité provenant d’archives diffusées par les médias, comme celles sur la grande manifestation commémorant l’anniversaire de la mort de Yitzhak Rabin filmée sur la place des Rois, au milieu de milliers d’Israéliens manifestant leur désir de paix ) permettant d’explorer le politique et l’intime, l’importance du lieu qui cristallise les tensions et les émotions.

Tout comme le docu-fiction évoqué ci-dessous, « Une bouteille à la mer » ne laisse pas place à l’approximation. Le sujet est ainsi particulièrement documenté, l’auteure Valérie Zenatti (auteure du roman éponyme et coauteure du scénario) a d’ailleurs passé son adolescence en Israël. Il faut d’ailleurs souligner le formidable travail d’adaptation de ce roman épistolaire, genre particulièrement périlleux à adapter. Valérie Zenatti et Thierry Binisti ont fait de ce qui aurait pu être un inconvénient un atout : ces deux voix qui se répondent, à la fois proches et parfois si lointaines, se font écho, s’entrechoquent, se confrontent et donnent un ton singulier au film, grâce à une écriture belle et précise, et sont ainsi le reflet de ces deux mondes si proches et si lointains qui se parlent, si rarement, sans s’entendre et se comprendre.

Un autre grand atout du film est que Thierry Binisti ne tombe jamais dans l’angélisme ni la diabolisation de l’un ou l’autre côté du « mur ». Il montre au contraire Palestiniens et Israëliens, par les voix de Tal et Naïm, si différents mais si semblables dans leurs craintes et leurs aspirations, et dans l’absurdité de ce qu’ils vivent. Il nous fait tour à tour épouser le point de vue de l’un puis de l’autre, leurs révoltes, leurs peurs, leurs désirs finalement communs, au-delà de leurs différences, si bien que nous leur donnons tour à tour raison. Leurs conflits intérieurs mais aussi au sein de leurs propres familles sont alors la métaphore des conflits extérieurs qui, paradoxalement, les rapprochent.

Agathe Bonitzer, grave et candide, épouse parfaitement la belle maturité de son jeune personnage et, face à elle, Mahmoud Shalaby est bouleversant de douceur et de rage mêlées (vous aviez pu le découvrir dans « Les Hommes libres » d'Ismaël Ferroukhi).

La sensibilité avec laquelle ce sujet justement sensible est évoqué rend probable une histoire a priori impossible entre ces deux êtres que tout sépare, pour qui la vie tient à ça : « avoir envie d’aller ou pas au café d’en bas ». Une violence cruellement quotidienne, ce qui ne les empêche pas d’être épris de vie et de désirs, de rêves et d’aspirations, ce que montre très bien ce film à hauteur d’hommes qui, par la « petite » histoire permet d’appréhender la grande. La caméra est au plus près des êtres, de leurs émotions, de leur rage, leurs désirs, leurs douleurs, leur éveil (à la politique, à l’amour) et se fait « carcérale » pour suivre Naïm emprisonné dans les 370 km2 de Gaza (pour 1,6 millions d’habitants !).

Cela commence par le fracas tétanisant d’une bombe et s’achève par une lumière d’espoir bouleversante, un dénouement fiévreux d’une tension palpitante.

Ce dame cornélien, au sens littéral, concilie l’impossible, la douceur et l’âpreté, la modernité des emails et l’archaïsme romanesque de la bouteille à la mer, le romantisme (ou en tout cas le romanesque) et la politique, la raison et les sentiments. Des « liaisons dangereuses » qui possèdent la beauté tragique du roman éponyme de Laclos, outre le fait d’avoir en commun le style épistolaire.

C’est un hymne à la paix et à la tolérance mais aussi au pouvoir et à la magie des mots qui peuvent unir, réunir ceux que tout oppose, si ce n’est leur aspiration à la liberté. Ce sont finalement leurs différences et leur jeunesse qui les réunissent. C’est d’ailleurs la langue, le Français, qui sert de terrain neutre, de pont entre eux. C’est ainsi au Centre Culturel Français de Gaza que s’évade Naïm et ose croire à la liberté, à un avenir meilleur.

Ce film réunit tout ce que j’aime dans le cinéma : une histoire d’amour ou en tout cas d’amitié, apriori impossible, un propos engagé, une réalisation maîtrisée, des acteurs époustouflants, un style épistolaire que et qui sublime(nt) les mots. De l’émotion. De l’espoir. Sans mièvrerie, mais avec beaucoup de sensibilité et de pudeur (aucun cliché, aucune volonté de forcer l’émotion, pourtant ravageuse).

Ce film m’a bouleversée comme je l’ai rarement été ces derniers temps au cinéma. Un film intense d’une douce gravité qui possède et concilie la fraîcheur et l'incandescence de ses jeunes interprètes. Une brillante métaphore d’un conflit a priori insoluble auquel il apporte un vibrant message d’espoir. Un film plus convaincant que n'importe quel discours politique. Deux personnages bouleversants que la réalisation et la direction d’acteurs nous font prendre en empathie ainsi que ceux qui subissent la même situation. Une bouteille à la mer qui nous fait croire à l’impossible. Que des bouteilles à la mer peuvent arriver à destination. Réunir ceux que tout oppose. Et que des milliers de bouteilles, un jour, peut-être, arriveront à faire entendre leurs voix pacifistes et arriveront à briser le fracassant et assourdissant silence après les tonitruantes explosions de terreur et de haine. Un film ensorcelant, poignant comme un poème entremêlant tragédie et espoir, et les réunissant par la beauté lumineuse et clairvoyante des mots. Mon coup de coeur de ce début d'année 2012.

« Une bouteille à la mer » a également été récompensé dans d’autres festivals que celui de Saint-Jean de Luz et en particulier au Festival du film de La Réunion 2011 où il a reçu le Prix du Public ;le Prix Coup de cœur du Jury Jeune ;le Mascarin de la meilleure interprétation masculine à Mahmoud Shalaby.

5. J'enrage de son absence" de Sandrine Bonnaire

Sandrine Bonnaire nous avait déjà bouleversés avec son documentaire consacré à sa sœur autiste, « Elle s’appelle Sabine », un documentaire ni larmoyant ni complaisant, deux écueils dans lesquels il aurait été si facile de tomber. Il s’agissait alors d’un véritable plaidoyer pour la mise en place de structures d’accueil pour les handicapés, aussi un hommage à ceux qui les encadrent, c’était aussi une véritable déclaration d’amour de Sandrine Bonnaire à sa sœur, un cri du cœur déchirant pour celle que 5 années d’hôpital psychiatrique changèrent à jamais mais qui joue un prélude de Bach avec la même facilité sidérante que des années auparavant. Sandrine Bonnaire parvient à nouveau, magistralement, à nous bouleverser avec son premier long-métrage de fiction, en salles le 31 octobre.

Je l’ai découvert dans le cadre de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2012 et revu la semaine dernière au Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz où il était présenté en compétition et où William Hurt a reçu le prix d’interprétation masculine.

Sandrine Bonnaire et Alexandra Lamy seront, ce soir, sur France 2, les invités de l’excellente émission « Grand Public » (l’émission sur la culture qui manquait jusqu’alors, à la fois grand public, documentée, distrayante et instructive), interviewées par Aïda Touihri. Retrouvez également ma critique du film ci-dessous ainsi que mes vidéos de présentation du film réalisées à Cannes et Saint-Jean-de-Luz.

Ce film nous raconte l’histoire d’un couple, Jacques (William Hurt) et Mado (Alexandra Lamy), dont le fils est décédé accidentellement, quelques années auparavant. Lorsqu’ils se retrouvent, le père devient obsédé par le petit garçon de 7 ans que Mado a eu d’une autre union. Entre cet homme et ce petit garçon, un lien fort et inquiétant se crée dans le secret d’une cave.

Sandrine Bonnaire, pour son premier film, dès la première seconde, fait preuve d’une maitrise étonnante, d’une manière de nous « impliquer » dans son drame, avec intensité et empathie.

Le regard à la fois doux et perdu, un peu fou mais surtout fou d’amour et de la rage de l’absence, de William Hurt auquel sa caméra s’accroche souvent, y est pour beaucoup. Sa prestation (à juste titre récompensée à Saint-Jean-de-Luz) est une des plus magistrales qu’il m’ait été donné de voir et son personnage, aux portes de la folie, un des plus bouleversants de tendresse, de détresse, d’humanité. Il va peu à peu s’enterrer, se recroqueviller au propre comme au figuré, pour aller au bout de cette détresse. Quant à Augustin Legrand, il impose une belle et forte présence sans oublier le jeune Jalil Meheni, bouleversant dans la tendresse qu’il témoigne à ce deuxième père interprété par William Hurt.

Jamais Sandrine Bonnaire ne tombe dans le pathos, toujours à hauteur de ses personnages, de leur cauchemar dans lequel elle nous enferme peu à peu, créant une tension croissante, bientôt suffocante. Elle ne juge jamais ses personnages mais les comprend, les suit pas à pas dans cette descente aux enfers.

Ce sont aussi deux appréhensions du deuil. L’un qui tait sa douleur et l’autre qui la fait exploser, descend jusqu’au plus profond de celle-ci. Deux personnages abîmés par les terribles vicissitudes de l’existence et d’autant plus humains et touchants.

Sandrine Bonnaire, si elle a certainement appris beaucoup avec tous les grands cinéastes avec lesquels elle a tournés (le prénom de Mado fait ainsi songer au film éponyme de Claude Sautet, d’ailleurs ce mélange des genres peut aussi faire penser à « Quelques jours avec moi » de ce même cinéaste, un film dans lequel Sandrine Bonnaire était d’ailleurs magistrale ; elle filme par ailleurs souvent la nuque et le dos d’Alexandra Lamy comme Claude Sautet avait coutume de le faire, notamment avec Romy Schneider), elle impose, dès son premier film, un style bien à elle, et surtout un regard et un univers, marques des grands cinéastes que d’imposer ainsi d’emblée leur style.

En plus d’être une grande comédienne, Sandrine Bonnaire s’affirme donc ici comme une grande cinéaste en devenir. Elle filme la violence de la douleur avec une rage à la fois douce et âpre, sans jamais lâcher ses personnages tout comme cette douleur absolue ne les lâche jamais. Paradoxalement, un film qui fera du bien à tous ceux qui ont connu ou connaissent la douleur ineffable, étouffante et destructrice du deuil malgré un dernier plan d’une tristesse déchirante.

Avec ce film dramatique, absolument bouleversant, entre drame familial et thriller, à la fois terriblement tendre et terriblement inquiétant, Sandrine Bonnaire met des images sur l’indicible douleur et donne à William Hurt et Alexandra Lamy leurs meilleurs rôles (un premier rôle et une nouvelle fois un beau personnage de mère qui montre toute l’étendue de l’immense talent de cette dernière, à la fois ici sensuelle et terrienne) et signe une première fiction sobre, palpitante, poignante, d’une maîtrise étonnante qui vous fera chavirer d’émotion pour ces beaux personnages enragés de douleur.

6. "Louise Wimmer" de Cyril Mennegun

Je vous avais parlé de mon enthousiasme pour ce film, « Louise Wimmer » de Cyril Mennegun, suite au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean de Luz 2011 dans le cadre duquel il était sélectionné en compétition. Depuis, le film a obtenu pas mal de récompenses. Il reste pour moi un des meilleurs films de l'année .

Synopsis « officiel » : "Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer a laissé sa vie d’avant loin derrière elle. A la veille de ses cinquante ans, elle vit dans sa voiture et a pour seul but de trouver un appartement et de repartir de zéro. Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, elle veut tout faire pour reconquérir sa vie."-

Louise Wimmer c’est une femme comme il y en a tant d’autres, que nous croisons sans le savoir, qui se drapent dans leur fierté pour dissimuler leurs malheurs. Son histoire se déroule par bribes, de judicieuses ellipses qui renforcent le caractère universel du sujet, dramatiquement actuel.

Nous devinons qu’elle s’est retrouvée à la rue suite à une séparation, ce que tout son entourage ignore. Au lieu d’en faire une femme pitoyable, Cyril Mennegun dresse le portrait une femme noble et fière et même au départ un peu antipathique que le spectateur au fil du récit, l'accompagnant dans ses échecs révoltants, prend en empathie. Corinne Masiero incarne magistralement Louise Wimmer dont le visage âpre marqué par la vie en devient beau tant Cyril Mennegun la filme avec justesse, empathie, et dignité. Elle dévore l’écran, nous happe, tant elle donne corps et âme à cette femme qui ressemble à la fois à tant d’autres et aucune autre.

Je partage l’émotion qui a submergé le délégué général du festival de Saint-Jean de Luz quand il a dû interviewer le réalisateur et son actrice juste après la projection. Une belle leçon d’humanité (mais qui, surtout ne se donne pas des airs de leçon). Sans oublier la musique de Nina Simone symbole de liberté et d’emprisonnement aussi puisque c’est la seule musique que Louise peut écouter et qui évoque la même beauté rude et douloureuse que celle de son personnage.

Cyril Mennegun est avant tout réalisateur de documentaires et son expérience nourrit prodigieusement son film qui exhale de troublants accents de réalisme, sa caméra ne quittant pas cette femme. Un film plein de vie, de violence dramatiquement quotidienne aussi, empreint d’un regard jamais complaisant.

Cyril Mennegun a ainsi raconté que c'est après avoir croisé, lors du tournage d'un documentaire, une femme qui s'appelait Corinne et vivait dans sa voiture, mais qu'il n'a "jamais pu filmer" et qu'il a "perdu assez vite", qu'est née l'idée du film, une histoire semble-t-il aussi proche de ce qu’a pu vivre la comédienne (que Cyril Mennegun dit avoir découverte dans un téléfilm diffusé un soir à la télévision). "Ce film est empreint de ce qu'elle est » a-t-il ainsi déclaré.

Un film plein de vie et, comme elle et son incroyable interprète principale (Corinne Masiero), âpre et lumineux. Ce fut le premier grand choc cinématographique de cette année 2012, à découvrir absolument. La découverte d’un cinéaste qui rappelle les plus grands cinéastes du réalisme social britannique et d’une comédienne qui porte ce film magnifiquement bouleversant et tristement universel, et qui s’achève sur une note d’espoir d’une beauté aussi simple que ravageuse.

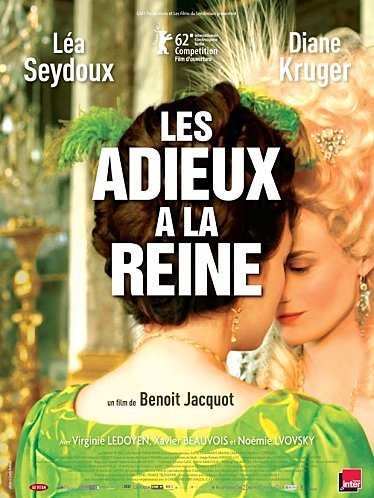

7. "Les Adieux à la Reine" de Benoit Jacquot

Benoit Jacquot aime adapter des romans et mettre en scène des femmes comme protagonistes de ses films : Virginie Ledoyen dans « La Fille seule », Judith Godrèche dans » La Désenchantée » Isabelle Huppert dans « Villa Amalia », « L'École de la chair », « Les Ailes de la colombe », « Pas de scandale », Isabelle Adjani dans « Adolphe »…

Son dernier film, « Les adieux à la reine », ne déroge pas à la règle puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas, et puisque c’est à travers le regard paradoxalement innocent et clairvoyant de la jeune Sidonie Laborde ( Léa Seydoux), jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine (Diane Kruger) que nous voyons Versailles, en 1789, à l’aube de la révolution. L’insouciance et la désinvolture y règnent encore tandis que, à l’extérieur, la révolte gronde. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive jusqu’à la Cour, le château se vide. Nobles et serviteurs s’enfuient. Entièrement dévouée à la Reine par qui elle se croit protégée, Sidonie souhaite rester. Benoit Jacquot nous fait vivre à ses côtés ses trois derniers jours à Versailles, les 14,15, 16 juillet 1789 : la fin d’une époque.

Comme souvent, Benoit Jacquot met en scène une réalité étouffante, la solitude de ses personnages et le désir de fuite mais quand cette réalité est celle de Versailles filmé avec une modernité et un réalisme étonnants, cela devient absolument passionnant.

Dès les premiers plans, il capte ainsi notre intérêt et notre empathie en nous mettant à la place de Sidonie (souvent filmée de dos) qui, en trois jours, va grandir en découvrant toute la violence redoutable de Versailles, la lâcheté, la vanité, derrière les visages poudrées, derrière les masques qui tombent.

Que vous aimiez ou pas les films historiques, celui-ci vous happera pour vous conduire dans les dédales mystérieux et inquiétants de Versailles pour ne plus vous lâcher jusqu’à la dernière seconde. D’abord parce que c’est un Versailles loin des clichés que nous fait ici découvrir Benoit Jacquot. Personnage à part entière, Versailles est filmé comme une prison dorée au vernis qui se craquèle, souvent moins clinquante que les fastes de la cour le laissent imaginer, et c’est à travers Versailles, lieu d’un huis-clos étouffant, que nous sont relatées ces trois journées historiques mais c’est aussi la brillante métaphore d’un monde qui se meurt, pourri de l’intérieur, tout comme cet étang apparemment impassible est gangréné par les rats, ou ces tenues dorées sous lesquelles sévissent les moustiques.

A l’image de la monarchie et de la noblesse, Versailles se décompose et derrière l’étincelante galerie des glaces se cachent des couloirs étroits, sombres et humides filmés comme un gouffre obscur et menaçant, tout comme derrière les visages poudrés et les fastes de la cour se dévoile un monde en décomposition. La caméra frémissante de Benoît Jacquot épouse et métaphorise ces frémissements et est si précise qu’il nous donne l’impression de ressentir l’humidité glaçante des couloirs de Versailles où grouille toute cette vie souterraine et fourmillante d’une noblesse qui préfère rester tapie dans des appartements délabrés dans l’ombre du roi plutôt que de vivre à la lumière de ses châteaux, une noblesse qui se contente de cette vie obscure dans l’ombre du roi avec l’obsessionnel espoir de quérir un peu de sa lumière. Intemporelle valse des courtisans qui en plus de la fin d’un monde nous parle du nôtre grâce à la modernité de la mise en scène et du jeu des acteurs qui brouillent judicieusement les repères temporels…

Ensuite, les relations troubles entre les trois femmes (la Reine, Sidonie et Madame de Polignac incarnée par Virginie Ledoyen) composées de domination, d’admiration, de manipulation, d’obsession sont absolument passionnantes car elles résument aussi toute la complexité de cet esprit de cour et des sentiments condamnés par l’intérêt et l’image, le souci des apparences là encore finalement très contemporain. Ces plans de courtisans qui courent pour apercevoir le Roi ou la Reine ou être aperçus d’eux rappellent une époque beaucoup moins lointaine avide d’images et qui s’aveugle dans l’admiration vaine et outrancière d’une autre royauté.

Diane Kruger incarne cette reine frivole (qui pense à un nouveau motif pour ses vêtements quand le peuple meurt et gronde, quand son monde périclite) et capricieuse, prisonnière de Versailles comme de ses bracelets accrochés à ses poignets, qui passe d’un état à l’autre, tantôt horripilante, tantôt bouleversante, comme lorsqu’elle trône, terriblement seule et majestueuse, dans cette pièce soudain tristement luxueuse, illuminée par le feu d’une cheminée, déchirant des lettres, tandis que les vautours rôdent déjà. Symbole d’une époque et d’un monde qui chancèlent, image bouleversante de beauté, de mélancolie, de cruauté mêlées.

Léa Seydoux, avec son visage diaphane, son regard déterminé, est absolument parfaite dans ce rôle de jeune lectrice qui, en trois jours, va vivre un parcours initiatique, passer de l’innocence à la conscience de la dure réalité, de quelqu’un à personne, et qui va fuir dans l’ombre d’une forêt, autant dire mourir puisqu’elle ne vivait que dans l’ombre lumineuse de la Reine et ces adieux à la Reine résonnent douloureusement comme des adieux à une époque, à un monde, à la vie.

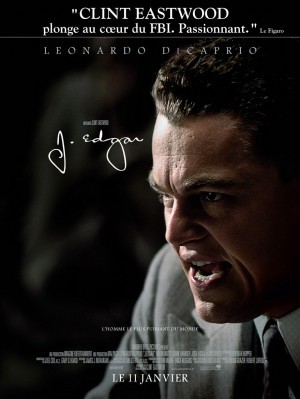

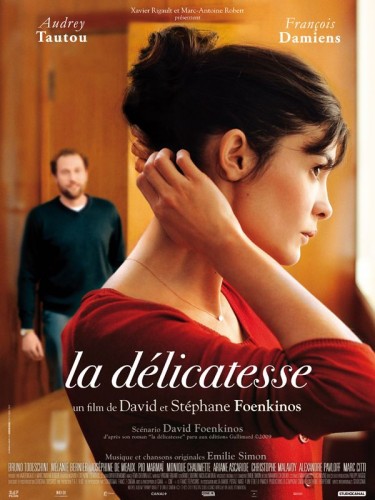

Une autre excellente idée est d’avoir concentré l’action sur trois jours, trois jours au cours desquels Versailles passe de la frivolité à la panique. La caméra frénétique de Benoit Jacquot renforce ce sentiment de tension palpable et crée un suspense captivant.