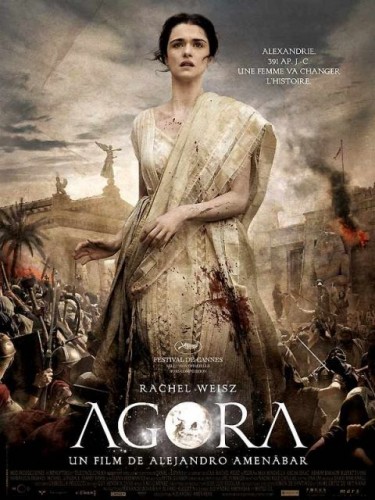

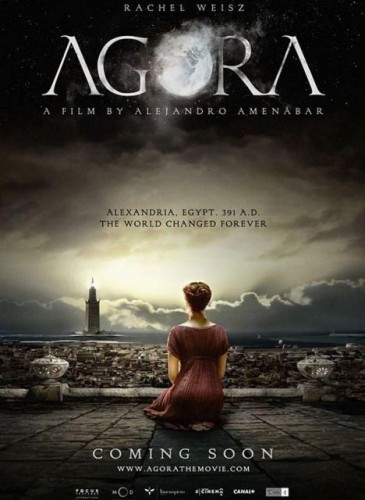

Critique d' "Agora" d'Alejandro Amenabar, ce soir, à 20H45, sur Ciné plus Emotion

Ci-dessous retrouvez ma critique d'"Agora"écrite lors de la sortie du film et l'interview du réalisateur réalisée également lors de la sortie du film.

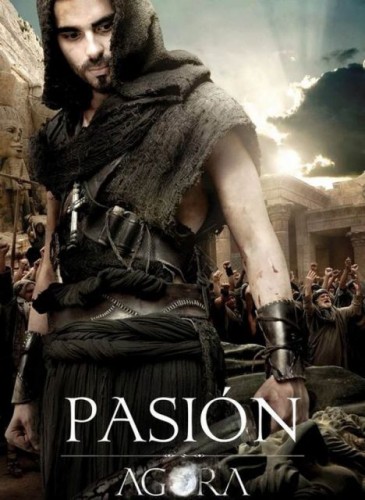

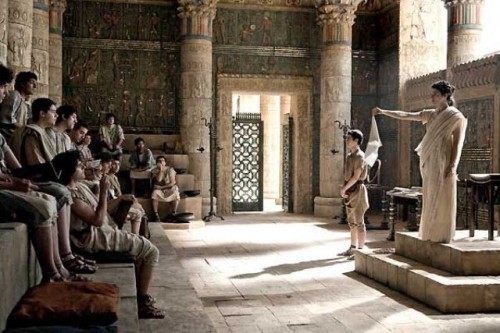

Agora nous ramène 1600 ans en arrière, au IVème siècle après Jésus-Christ alors que l'Egypte est sous domination romaine. A Alexandrie, la révolte des Chrétiens gronde alors. C'est là que vit la brillante astronome Hypatie (Rachel Weisz), réfugiée dans La Grande Bibliothèque, menacée par la colère des insurgés. Avec ses disciples elle tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles. Parmi ceux-ci, deux hommes qui se disputent son amour : Oreste et le jeune esclave Davus (Max Minghella), déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les Chrétiens de plus en plus puissants...

« Agora » est avant tout un film qui ne cède à aucune mode, à aucune facilité didactique, à aucune banalité démagogique. Et c'est d'abord ce qui m'a séduite, cette exigence que certains ont analysée comme de la froideur. Cette rigueur presque scientifique comme si la personnalité d'Hypatie se reflétait dans la forme du film qui, comme elle, possède aussi une noblesse, une force, une grandeur admirables. Cette volonté de ne pas tout simplifier pour rendre le film plus accessible ou sympathique. Et avec raison puisque le film a cette année connu un énorme succès en Espagne où il pourrait même devenir le plus gros succès de tous les temps, ce qui est d'ailleurs rassurant sur les goûts du public que l'on tend trop souvent à infantiliser ou mépriser, même si une partie du public a aussi été attirée par la polémique (le film ayant révolté certains conservateurs, en raison de l'image du christianisme qui y est donnée).

Mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'un film hermétique et dénué de tout sentiment. Au contraire, la rareté des scènes où les sentiments s'expriment en renforce encore la majesté qui culmine dans le dénouement d'une beauté tragique et sublime, cruelle et sacrificielle, crue et poétique. Alliance et opposition des paradoxes comme l'est ce film tout entier. Entre science et religion. Savoir et intolérance. Réflexion et sentiment. Raison et passion. Liberté et enfermement.

Amenabar a aussi eu l'excellente idée d'appliquer à la forme le thème du cycle, symbole des travaux d'astronomie d'Hypatie mais aussi du cycle historique et des meurtrières intolérances qui se répètent inlassablement. Sa caméra prend aussi du recul sur les évènements comme un journal télévisé, ou comme si des extraterrestres ou un mystérieux démiurge (sous le fallacieux prétexte duquel toutes ces Hommes se battent, usent et abusent de leur violence) les observait.

« Agora » est ainsi aussi une condamnation des extrémismes et en nous parlant de l'Egypte il évoque évidemment notre société avec d'ailleurs un remarquable souci d'équité (entre Païens, Juifs et Chrétiens) et avec la volonté de dénoncer avec la même force l'absurdité des extrémismes religieux, les opprimés d'hier devenant les oppresseurs d'aujourd'hui. L'Agora c'est le lieu où les Hommes devraient s'écouter, se comprendre mais où ils s'enferment dans leurs croyances et leurs intolérances obstinées.

Grâce à un habile contraste de couleurs dans les tenues vestimentaires des défenseurs des différentes religions, Amenabar rend limpide un récit qui aurait rapidement pu être opaque et ennuyeux. Il n'en est rien, je n'ai pas vu passer les 2H que dure le film (une durée raccourcie après la projection cannoise.) La mise en scène y est évidemment pour beaucoup.

Avec ce film sur la nécessité des Hommes (parfois meurtrière) de croire, Amenabar nous donne envie de croire encore davantage en la force inépuisable de conviction du cinéma.

Et puis il y a Alexandrie, majestueusement reconstituée, ville monumentale et décadente mais surtout fascinante dans laquelle déambule une foule réelle et non créée par ordinateur, ce qui accroît l'impression de réalisme et d'actualité malgré les siècles qui nous séparent de l'époque de cette histoire.

C'est enfin un magnifique portrait de femme, celui d'une femme libre et fière qui voulait vivre comme un homme, qui risqua se vie pour des idéaux et dans ce rôle Rachel Weisz est absolument impeccable.

Cette fois Amenabar n'a pas signé lui-même la musique qu'il a laissée aux soins de Dario Marianelli.

« Agora » est donc un prodigieux mélange de rigueur scientifique et de souffle épique, d'auscultation de douleurs intimes dans un décor spectaculaire, une fresque ambitieuse qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace, qui apporte de la contemporanéité au péplum.

Amenabar (à partir d'un scénario coécrit avec Mateo Gil), avec ce cinquième long métrage, explore ainsi encore une nouvelle facette de son talent avec un film qui a la beauté intense du visage de Rachel Weisz et celle, ténébreuse et hantée de contradictions, de Max Minghella. Un film qui est aussi une irréfutable démonstration de l'absurdité des extrémismes religieux, du prosélytisme et de l'interprétation extrémiste des textes, quelle que soit la religion qu'ils sous-tendent.

Un film brillant et éclairant. Rigoureux et intense. Un miroir implacable d'une société qui, dans ce domaine de l'intolérance religieuse, n'a finalement pas su évoluer en...1600 ans, ni tirer les leçons des cruautés et violences du passé !

Interview- Rencontre avec Alejandro Amenabar

Il y a des jours où m(l)a vie ressemble vraiment à du cinéma et je crois que si j'accumulais les troublants hasards et coïncidences -que Lelouch même n'oserait inventer- rien que de cette année, et les moments surréalistes et irréels, je pourrais en faire un film (même comique parfois, souvent). J'étais donc en train de penser à une très récente étrange coïncidence, tandis que dehors Paris était pétrifiée par l'air glacial sous un ciel mensongèrement bleutée, lorsque mon adorable chauffeuse de taxi qui, pendant tout le trajet, s'était déhanchée sur la musique à tue-tête de son autoradio (notamment un Guantanamera insolemment ensoleillé) -qui coïncidait avec mon humeur joviale-, tenant son volant par intermittence quand elle se souvenait que c'était quand même plus pratique pour conduire -ce qui coïncidait avec mon humeur inconsciente- quand la musique de Yann Tiersen pour le film « Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain » retentit dans le taxi et que, au même moment, ma chauffeuse me laissa, à Montmartre dans la rue même où avait eu lieu le tournage du film( encore une petite coïncidence donc) , à deux pas de l'hôtel particulier où avait lieu l'interview. Enfin un hôtel particulier...disons un endroit auquel on accède après un dédale, tamisé et presque inquiétant (un décor pour le film d'horreur qu'Amenabar projetterait de tourner ?). Amenabar, justement, revenons-y. Malgré le froid et l'heure matinale mes neurones parvinrent tout de même à décompter -seulement- 4 personnes (2 blogueurs, enfin-euses- et 2 journalistes) au lieu des 10 initialement prévues, de quoi accentuer le caractère, intime, privilégiée de cette belle rencontre dont voici un résumé . Après que cette immense assemblée se soit présentée, et qu'Alejandro Amenabar nous ait poliment salués puis tout aussi poliment et stoïquement écoutés, le jeu des questions réponses pouvait débuter.

Sur la genèse du projet, Alejandro Amenabar a d'abord évoqué son intérêt pour l'astronomie. Il a d'abord pensé à réaliser un film qui aurait retracé 20 siècles d'Histoire de l'astronomie. Quand il s'est aperçu que le projet aurait une envergure énorme, il s'est ensuite concentré sur le personnage d'Hypatie sans laisser de côté la cosmologie. Il a donc choisi ce lieu où régnait une ambiance d'hystérie collective où chacun essayait d'imposer ses idées par la force. Mais dans cette planète il devait bien exister un lieu où la diversité serait possible, ce lieu s'appelant l'Agora. Les changements dans le film concernent ainsi autant l'espace que le temps.

Concernant le budget, et le grand nombre de figurants, il a fait comme avec ses premiers films en « essayant d'optimiser les ressources et de faire le maximum avec les moyens » dont il disposait. Il s'y est ainsi pris de la même manière que pour son premier film à 700000 euros alors que le budget d' « Agora » était supérieur à 50 millions de dollars. Financer le film n'a ainsi pas été facile et ensuite il a fallu faire coïncider cet énorme budget avec la liberté créatrice absolue qu'il souhaitait avoir. Il fallait aussi concilier ceux qui avaient beaucoup d'expérience avec ceux qui en avaient moins.

Il aspirait avant tout à montrer une partie de l'Histoire du christianisme jamais montrée mais il a essayé de montrer toutes les religions sur le même plan.

A ma question sur le point commun entre ses films qui pourrait être le thème de l'enfermement (physique ou moral) il a répondu que pour lui le point commun était de faire en sorte, avant tout, que ses personnages soient confrontés à un dilemme. Dans « Mar Adentro » et dans « Agora » « les héros ne sont ainsi pas ceux qui se servent d'une épée mais qui se servent de leurs têtes. »

A la question sur le lieu qui selon lui aujourd'hui ressemblerait à l'Agora, Alejandro Amenabar a répondu... internet ajoutant que le film en lui-même était d'ailleurs une agora symbolique avec des Juifs et des Musulmans, et beaucoup de nationalités différentes.

Concernant la musique, lorsqu'il a fini la musique pour « Mar Adentro », il s'est dit que cela avait été une expérience très gratifiante et qu'il serait bien de laisser ce rôle à d'autres pour les prochains films.

Concernant le style de films vers lequel il souhaiterait aller, il ne pense pas qu'il fera un drame historique dans l'Empire romain mais qu'il changera de genre encore une fois. Pour lui l'important est de « se sentir libre. »

Concernant le choix de Rachel Weisz, il le justifie par son talent, sa beauté, par ses traits méditerranéens qu'il fallait pour le personnage. Par ailleurs elle est diplômée et il s'est dit qu'elle serait touchée par le personnage.

Pour lui, Agora est clairement un film féministe.

Concernant ce en quoi lui croit, il a répondu « croire en l'être humain ». Ce qu'il voulait dire avant tout dans ce film : « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » et pour lui cela réside dans le bon sens et non dans les 10 commandements chrétiens.

Concernant les débuts de sa passion pour le cinéma il croyait qu'elle était venue tardivement mais en fait il a réalisé que sa passion existait depuis très longtemps. Il aimait ainsi écrire, lire, faire de la musique et réunir tout ça il a réalisé que cela constituait un film.

Concernant ses coups de cœur cinématographiques de l'année, après un temps de réflexion, il a cité « The reader » et « Doubt».

Concernant le choix de Michael Lonsdale, il l'a qualifié d' « homme très spécial » avec « un côté intellectuel utile pour incarner le personnage ». Pendant le tournage il a ainsi constaté son « calme très professionnel » ajoutant qu'au début il croyait qu'il ne l'aimait pas mais que la maquilleuse l'a rassurée sur ce point.