Programme de Cannes Classics 2010

La programmation de Cannes classics est toujours un régal pour les cinéphiles, cette année ne déroge pas à la règle. Je vous laisse la découvrir ci-dessous (source: communiqué de presse du Festival de Cannes):

Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir dans une version restaurée doté d'une séquence inédite. René Clément, Luchino Visconti, Hector Babenco, Volker Schöndorff, Mrinal Sen, et Luis Buñuel à nouveau en sélection officielle. Une rareté de Marcel Lherbier. Une restauration de Psycho d'Alfred Hitchcock dont le travail sur le son donne le film à entendre d'une façon nouvelle. Jack Cardiff, Ingmar Bergman et le « surf au cinéma ».

Cannes Classics, créé en 2004, accompagne les œuvres contemporaines de la Sélection officielle par un programme de films restaurés, de films retrouvés, dans le cadre de leur ressortie en salle ou en DVD. Les projections ont lieu dans le Palais des Festival et les rediffusions à La Licorne.

PROGRAMME

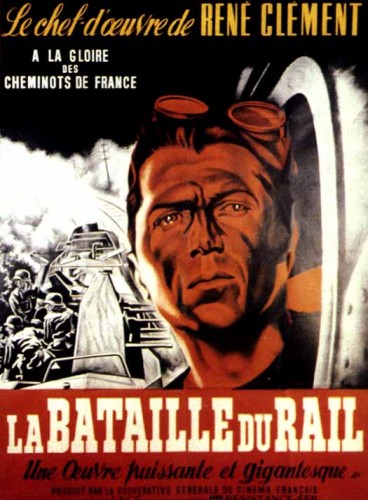

- LA BATAILLE DU RAIL (France, 1946, 82') de René Clément, Prix du Jury en 1946, restaurée par l'INA et Full Images, sera projetée en présence de Mme. Johanna Clément.

- BOUDU SAUVE DES EAUX de Jean Renoir (France, 85', 1932), une restauration présentée par Pathé dans une version inédite qui réintègre une scène coupée à l'époque. Copie restaurée par la Cinémathèque de Bologne.

-TRISTANA (Espagne/France/Italie, 99' 1970) de Luis Buñuel, sélectionné à Cannes en 1970, sera projeté dans le cadre d'une célébration du cinéma espagnol, à l'initiative du Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand qui invite son homologue espagnol et de nombreux artistes espagnols d'aujourd'hui. Copie préservée par la Filmoteca Espagnole. Le film sera présenté par Pedro Almodovar.

- IL GATTOPARDO (Le Guépard) (Italie, 185', 1963) de Luchino Visconti, Palme d'Or en 1963. Restauré en association avec la Cinémathèque de Bologne, L'Immagine Ritrovata, le Film Foundation, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Twentieth Century Fox et le Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale. Avec le soutien de Gucci et le Film Foundation. Restauration numérique par Colorworks ; restauration son, L'Immagine Ritrovata. Merci en particulier à Martin Scorsese, Titanus et Giuseppe Rotunno.

- DIE BLECHTROMEL (Le Tambour) (Allemagne, 140') de Volker Schlöndorff, Palme d'Or en 1979, restaurée et remonté par Kinowelt dans une « director's cut » présentée par l'auteur.

- KHANDAHAR (Les Ruines) (Inde, 102') réalisé en 1983 par Mrinal Sen, doyen du cinéma indien qui sera présent à la projection. Restauration par Reliance MediaWorks avec le soutien de l'Etat indien et les Archives nationale du film de l'Inde.

- LA CAMPAGNE DE CICERON (France, 111', 1989) de Jacques Davila, décédé en 1991 en présence de l'équipe du film, reconstituée pour l'occasion. Restauration présentée par la Cinémathèque de Toulouse avec le soutien de la Fondation Groupama Gan pour le cinéma. Le film ressort en DVD chez Carlotta.

- LA 317e SECTION (France, 94'), Prix du Scénario en 1965, copie restauré par la Cinémathèque française et StudioCanal avec le soutien du Fonds Culturel franco-américain, en présence de son réalisateur Pierre Schoendoerffer et du Président de la Cinémathèque Costa-Gavras.

- LE GRAND AMOUR (France, 87'), en compétition à Cannes en 1969, réalisé et présenté par Pierre Etaix. Copie restaurée par Studio 37, la Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma, La Fondation Groupama Gan pour le cinéma.

- AFRICAN QUEEN (Etats-Unis / Royaume-Uni, 105', 1951) de John Huston. Copie restaurée par Paramount Pictures et ITV, et parrainée par Angelica Huston.

- AU PETIT BONHEUR de Marcel L'Herbier (France, 102', 1946). Copie restaurée par les Archives Française du film (CNC) et StudioCanal.

- PSYCHO (Psychose) (Etats-Unis, 109', 1960) d'Alfred Hitchcock. Copie restaurée par Universal Pictures et Audionamix. A noter que le film fait l'objet d'une restauration/reconstruction de la bande-son.

- KISS OF THE SPIDERWOMAN (Le Baiser de la femme-araignée) (Etats-Unis / Brésil, 120') d'Hector Babenco, (Prix d'interprétation masculine - Cannes - 1985). Copie restaurée par Ascent Media et Prime Focus, en présence de l'équipe du film à l'occasion de son 25e anniversaire. Le film prochainement ressort en France (Carlotta Films).

Enfin, la World Cinema Foundation, fondée à Cannes par Martin Scorsese en 2007, présente : MEST (La Flute de roseau) d'Ermek Shinarbaev, (Kazakhstan, 96', 1989), KÉT LÁNY AZ UTCÁN (Deux filles dans la rue) d'André de Toth (Hongrie, 85', 1939,) et TITASH EKTI NADIR NAAM (Une rivière nommé Titash) de Ritwik Ghatak (Inde, 158', 1973,). Les copies proviennent des archives cinématographiques nationales du Kazakhztan, de la Hongrie et de l'Inde. Elles ont été restaurées par la Cinémathèque de Bologne / l'Immagine Ritrovata.

La Cinémathèque de Bologne présentera aussi deux courts métrages : IL RUSCELLO DI RIPASOTTILE (Itlaie, 1941, 6') de Roberto Rossellini, et THE ELOQUENT PEASANT de Chadi Abdel Salam (Egyptien, 1970, 8').

Documentaires

-HOLLYWOOD DON'T SURF (Etats-Unis, 2010, 85') de Greg MacGillivray, explore le thème du surf dans les films américains avec des témoignages, entre autres, de John Milius et de Steven Spielberg.

-CAMERAMAN: THE LIFE AND WORK OF JACK CARDIFF (Royaume-Uni, 2010, 90') de Craig McCall, documentaire sur la vie et le travail d'un des plus grands chef-opérateur britannique qui travailla pour Michael Powell et Emeric Pressburger, Alfred Hitchcock, Richard Fleischer, John Huston.

-MEN FILMEN ÄR MIN ÄLSKARINNA (... Mais le cinéma reste ma maîtresse) (Suède, 2010, 66') de Stig Bjorkman, est le deuxième volet d'images inédites de - et par - Bergman, document produit par l'Ingmar Bergman Foundation.

-TOSCAN d'Isabelle Partiot-Pieri (France, 2010, 90') est une sorte d'« autoportrait posthume » de Daniel Toscan du Plantier, producteur français, disparu en 2003.

Les derniers articles à ne pas manquer sur In the mood for Cannes:

"Another year" de Mike Leigh: compétition officielle du Festival de Cannes 2010

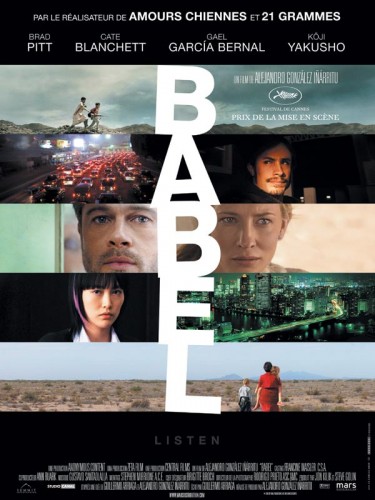

"Biutiful" d'Alejandro Gonzales Inarritu - compétition officielle du Festival de Cannes 2010

Assister à l'émission Le Grand Journal de Canal plus en direct de Cannes

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi.

Un film qui nous emmène sur trois continents sans jamais que notre attention ne soit relâchée, qui nous confronte à l’égoïsme, à notre égoïsme, qui nous jette notre aveuglement et notre surdité en pleine figure, ces figures et ces visages qu’il scrute et sublime d’ailleurs, qui nous jette notre indolence en pleine figure, aussi. Un instantané troublant et désorientant de notre époque troublée et désorientée. La scène de la discothèque est ainsi une des plus significatives, qui participe de cette expérience. La jeune Japonaise sourde et muette est aveuglée. Elle noie son désarroi dans ces lumières scintillantes, fascinantes et angoissantes. Des lumières aveuglantes: le paradoxe du monde, encore. Lumières qui nous englobent. Soudain aveuglés et sourds au monde qui nous entoure nous aussi. C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici.

C’est aussi un film de contrastes. Contrastes entre douleur et grâce, ou plutôt la grâce puis si subitement la douleur, puis la grâce à nouveau, parfois. Un coup de feu retentit et tout bascule. Le coup de feu du début ou celui en pleine liesse du mariage. Grâce si éphémère, si fragile, comme celle de l’innocence de ces enfants qu’ils soient japonais, américains, marocains, ou mexicains. Contrastes entre le rouge des vêtements de la femme mexicaine et les couleurs ocres du désert. Contrastes entres les lignes verticales de Tokyo et l’horizontalité du désert. Contrastes entre un jeu d’enfants et ses conséquences dramatiques. Contraste entre le corps dénudé et la ville habillée de lumière. Contraste entre le désert et la ville. Contrastes de la solitude dans le désert et de la foule de Tokyo. Contrastes de la foule et de la solitude dans la foule. Contrastes entre « toutes les télévisions [qui] en parlent » et ces cris qui s’évanouissent dans le désert. Contrastes d’un côté et de l’autre de la frontière. Contrastes d’un monde qui s’ouvre à la communication et se ferme à l’autre. Contrastes d’un monde surinformé mais incompréhensible, contrastes d’un monde qui voit sans regarder, qui interprète sans savoir ou comment, par le prisme du regard d’un monde apeuré, un jeu d’enfants devient l’acte terroriste de fondamentalistes ou comment ils estiment savoir de là-bas ce qu’ils ne comprennent pas ici. Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.

Mais toutes ces dissociations et ces contrastes ne sont finalement là que pour mieux rapprocher. Contrastes de ces hommes qui parlent des langues différentes mais se comprennent d’un geste, d’une photo échangée (même si un billet méprisant, méprisable les séparera, à nouveau). Contrastes de ces êtres soudainement plongés dans la solitude qui leur permet finalement de se retrouver. Mais surtout, surtout, malgré les langues : la même violence, la même solitude, la même incommunicabilité, la même fébrilité, le même rouge et la même blancheur, la même magnificence et menace de la nuit au-dessus des villes, la même innocence meurtrie, le même sentiment d’oppression dans la foule et dans le désert.  et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.

et qui, au moindre geste , à la moindre seconde, au moindre soupçon, peut basculer dans la violence irraisonnée, un monde qui n'a jamais communiqué aussi vite et mal, un monde que l'on prend en pleine face, fascinés et horrifiés à la fois, un monde brillamment ausculté, décrit, par des cris et des silences aussi ; un monde qui nous aveugle, nous assourdit, un monde de différences si semblables, un monde d’après 11 septembre.