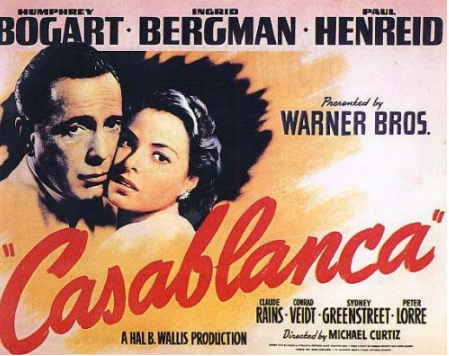

50ème Festival du Cinéma Américain de Deauville - Critique de CASABLANCA de Michael Curtiz

Parmi les 50 chefs-d'œuvre du cinéma américain projetés dans le cadre du 50ème anniversaire du festival figure ce film incontournable que vous pourrez (re)voir en ce dernier jour du festival, au cinéma Morny, à 18H30, pour clôturer en beauté cette mémorable édition 2025.

On ne présente plus « Casablanca » ni Rick Blaine (Humphrey Bogart), le mystérieux propriétaire du bigarré Café Américain. Nous sommes en 1942, à Casablanca, là où des milliers de réfugiés viennent et échouent des quatre coins de l’Europe, avec l’espoir fragile d’obtenir un visa pour pouvoir rejoindre les Etats-Unis. Casablanca est alors sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Deux émissaires nazis porteurs de lettres de transit sont assassinés. Ugarte (Peter Lorre), un petit délinquant, les confie à Rick alors qu’il se fait arrêter dans son café. C’est le capitaine Renault (Claude Rains), ami et rival de Rick, qui est chargé de l’enquête tandis qu’arrive à Casablanca un résistant du nom de Victor Laszlo (Paul Henreid). Il est accompagné de sa jeune épouse : la belle Ilsa (Ingrid Bergman). Rick reconnaît en elle la femme qu’il a passionnément aimée, à Paris, deux ans auparavant…

Casablanca est un film qui contient plusieurs films, plusieurs histoires potentielles esquissées ou abouties, plusieurs styles et tant de destins qui se croisent.

Plusieurs films d’abord. Casablanca est autant le portrait de cette ville éponyme, là où tant de nationalités, d’espoirs, de désespoirs se côtoient, là où l’on conspire, espère, meurt, là où la chaleur et l’exotisme ne font pas oublier qu’un conflit mondial se joue et qu’il est la seule raison pour laquelle des êtres si différents s'y retrouvent et parfois s’y perdent.

C’est ensuite évidemment l’histoire de la Résistance, celle de la collaboration, l’Histoire donc.

Et enfin une histoire d’amour sans doute une des plus belles qui ait été écrite pour le cinéma. De ces trois histoires résultent les différents genres auxquels appartient ce film : vibrante histoire d’amour avant tout évidemment, mais aussi comédie dramatique, film noir, mélodrame, thriller, film de guerre.

Peu importe le style auquel il appartient, ce qui compte c’est cette rare alchimie. Cette magie qui, plus de 70 ans après, fait que ce film est toujours aussi palpitant et envoûtant.

L’alchimie provient d’abord du personnage de Rick, de son ambiguïté. En apparence hautain, farouche individualiste, cynique, velléitaire, amer, il se glorifie ainsi de « ne jamais prendre parti », de « ne prendre de risque pour personne » et dit qu’ « alcoolique » est sa nationalité ; il se révèle finalement patriote, chevaleresque, héroïque, déterminé, romantique. Evidemment Humphrey Bogart avec son charisme, avec son vieil imper ou son costume blanc (qui reflètent d’ailleurs le double visage du personnage), sa voix inimitable, sa démarche nonchalante, ses gestes lents et assurés lui apporte un supplément d’âme, ce mélange de sensibilité et de rudesse qui n’appartient qu’à lui. Un personnage aux mille visages, chacun l’appelant, le voyant aussi différemment. Auparavant surtout connu pour ses rôles de gangsters et de détectives, Humphrey Bogart était loin d’être le choix initial (il fut choisi après le refus définitif de George Raft) tout comme Ingrid Bergman d’ailleurs (Michèle Morgan, notamment, avait d’abord été contactée), de même que le réalisateur Michael Curtiz n’était pas le choix initial de la Warner qui était William Wyler. On imagine désormais mal comment il aurait pu en être autrement tant tous concourent à créer cette alchimie…

Ensuite cette alchimie provient évidemment du couple que Bogart forme avec Ingrid Bergman qui irradie littéralement l’écran, fragile, romanesque, nostalgique, mélancolique notamment grâce à une photographie qui fait savamment briller ses yeux d’une tendre tristesse. Couple romantique par excellence puisque leur amour est rendu impossible par la présence du troisième personnage du triangle amoureux qui se bat pour la liberté, l’héroïque Victor Laszlo qui les place face à de cruels dilemmes : l’amour ou l’honneur. Leur histoire personnelle ou l’Histoire plus grande qu’eux qui tombent « amoureux quand le monde s’écroule ». L’instant ou la postérité.

Et puis il y a tous ces personnages secondaires : Sam (Dooley Wilson), le capitaine Renault, … ; chacun incarnant un visage de la Résistance, de la collaboration ou parfois une attitude plus ambiguë à l’image de ce monde écartelé et divisé dont Casablanca est l’incarnation.

Concourent aussi à cette rare alchimie ces dialogues, ciselés, qui, comme le personnage de Rick oscillent entre romantisme noir et humour acerbe : « de tous les bistrots, de toutes les villes du monde c’est le mien qu’elle a choisi ». Et puis ces phrases qui reviennent régulièrement comme la musique de Sam, cette manière nonchalante, presque langoureuse que Rick a de dire « Here’s looking at you, kid » .

Et comme si cela n’était pas suffisant, la musique est là pour achever de nous envoûter. Cette musique réminiscence de ces brefs instants de bonheur à Paris, entre Rick et Ilsa, à « La Belle Aurore » quand l’ombre ne s’était pas encore abattue sur le destin et qu’il pouvait encore être une « belle aurore », ces souvenirs dans lesquels le « Play it again Sam » les replonge lorsque Ilsa implore Sam de rejouer ce morceau aussi célèbre que le film : « As time goes by » ( la musique est signée Max Steiner mais « As time goes by » a été composée par Herman Hupfeld en 1931 même si c’est « Casablanca » qui l’a faîte réellement connaître).

Et puis il y a la ville de Casablanca d’une ensorcelante incandescence qui vibre, grouille, transpire sans cesse de tous ceux qui s’y croisent, vivent de faux-semblants et y jouent leurs destins : corrompus, réfugiés, nazis, collaborateurs… .

La réalisation de Michael Curtiz est quant à elle élégante, sobre, passant d’un personnage à l’autre avec beaucoup d’habileté et de fluidité, ses beaux clairs obscurs se faisant l’écho des zones d’ombre des personnages et des combats dans l’ombre et son style expressionniste donnant des airs de film noir à ce film tragique d’une beauté déchirante. Un film qui comme l’amour de Rick et Ilsa résiste au temps qui passe.teurs ne connaissaient d’ailleurs pas au début et qui fut décidée au cours du tournage, cette fin qui fait de « Casablanca » sans doute une des trois plus belles histoires d’amour de l’histoire du cinéma. Le tournage commença ainsi sans scénario écrit et Ingrid Bergman ne savait alors pas avec qui son personnage partirait à la fin, ce qui donne aussi sans doute à son jeu cette intrigante ambigüité. Cette fin jusqu’à laquelle l’incertitude est jubilatoire pour le spectateur) qui rend cette histoire d’amour intemporelle et éternelle. Qui marque le début d’une amitié et d’un engagement (le capitaine Renault jetant la bouteille de Vichy, symbole du régime qu’il représentait jusqu’alors) et est clairement en faveur de l’interventionnisme américain, une fin qui est aussi un sacrifice, un combat pour la liberté qui subliment l’histoire d’amour, exhalent et exaltent la force du souvenir (« nous aurons toujours Paris ») et sa beauté mélancolique.

La réalisation de Michael Curtiz est quant à elle élégante, sobre, passant d’un personnage à l’autre avec beaucoup d’habileté et de fluidité, ses beaux clairs obscurs se faisant l’écho des zones d’ombre des personnages et des combats dans l’ombre et son style expressionniste donnant des airs de film noir à ce film tragique d’une beauté déchirante. Un film qui, comme l’amour de Rick et Ilsa, résiste au temps qui passe.

Le tout concourant à ce romantisme désenchanté, cette lancinance nostalgique et à ce que ce film soit régulièrement classé comme un des meilleurs films du cinéma mondial. En 1944, il fut ainsi couronné de trois Oscars (meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur film) et l’American Film Institute, en 2007, l’a ainsi classé troisième des cents meilleurs films américains de l’Histoire derrière l’indétrônable « Citizen Kane » et derrière « Le Parrain ».

Le charme troublant de ce couple de cinéma mythique et le charisme ensorcelant de ceux qui les incarnent, la richesse des personnages secondaires, la cosmopolite Casablanca, la musique de Max Steiner, la voix de Sam douce et envoûtante chantant le nostalgique « As time goes by », la menace de la guerre lointaine et si présente, la force et la subtilité du scénario (signé Julius et Philip Epstein d’après la pièce de Murray Burnett et Joan Alison « Everybody comes to Rick’s »), le dilemme moral, la fin sublime, l’exaltation nostalgique et mélancolique de la force du souvenir et de l’universalité de l’idéalisme (amoureux, résistant) et du combat pour la liberté font de ce film un chef d’œuvre…et un miracle quand on sait à quel point ses conditions de tournage furent désastreuses.

La magie du cinéma, tout simplement, comme le dit Lauren Bacall : « On a dit de Casablanca que c’était un film parfait évoquant l’amour, le patriotisme, le mystère et l’idéalisme avec une intégrité et une honnêteté que l’on trouve rarement au cinéma. Je suis d’accord. Des générations se plongeront dans le drame du Rick’s Café Américain. Et au fil du temps, le charme de Casablanca, de Bogey et de Bergman continuera à nous ensorceler. C’est ça, la vraie magie du cinéma ».

Un chef d’œuvre à voir absolument. A revoir inlassablement. Ne serait-ce que pour entendre Sam (Dooley Wilson) entonner « As time goes by » et nous faire chavirer d’émotion …