L’an passé, lors de la troisième édition des Paris Film Critics Awards, en tête des lauréats figuraient 2 films (4 récompenses chacun) pour lesquels j'avais partagé longuement mon enthousiasme ici : Anatomie d’une chute de Justine Triet (meilleur film, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur scénario original, meilleur montage) et Babylon de Damien Chazelle (meilleur réalisateur, Brad Pitt meilleur acteur dans un second rôle, meilleure musique originale, meilleurs décors).

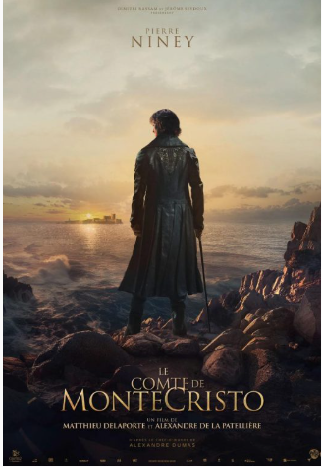

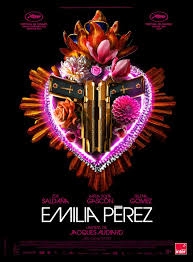

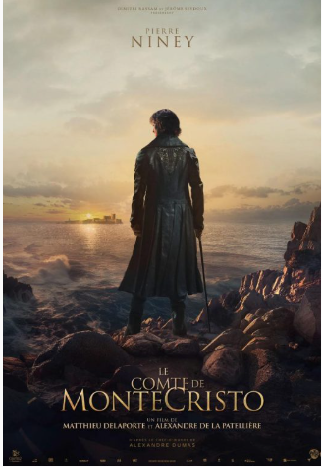

Cette année, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez et The Substance figurent en tête des nominations réparties en 19 catégories (plus 4 prix spéciaux ou d’honneur que je vous annoncerai ultérieurement). Avec 11 nominations, le film de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, Le Comte de Monte-Cristo fait partie des grands favoris dans la course aux Paris Film Critics Awards 2025 au même titre que Emilia Pérez de Jacques Audiard qui obtient 10 nominations, suivis de The Substance de Coralie Fargeat avec 7 nominations.

Le jury des Paris Film Critics Awards est constitué d’un collège de votants composé de 130 critiques et journalistes professionnels de cinéma et culture basés à Paris (l’académie des Paris Film Critics) dont j’ai le plaisir de faire partie depuis la première édition. L’académie en question désignera ainsi les meilleurs longs-métrages (sortis en salles ou sur des plateformes durant l’année 2024) et talents du cinéma français et international en compétition lors de cette 4ème édition des Paris Film Critics Awards.

Créés à l’initiative de Sam Bobino (fondateur & co-président du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule -vous pouvez retrouver ici mon compte-rendu de la dernière édition de ce festival qui célébrait ses 10 ans-, délégué général de la Semaine du Cinéma Positif à Cannes), à l’image des New York Film Critics Circle Awards, Los Angeles Film Critics Association Awards ou London Critics Film Awards, les Paris Film Critics Awards récompensent chaque année le meilleur du cinéma mondial.

Le palmarès de la première édition des Paris Film Critics Awards avait couronné beaucoup de films français et avait ainsi témoigné de la diversité de la production cinématographique française, ce qui fut d'ailleurs à nouveau le cas l’an passé. En 2022, c’est le long-métrage de Xavier Giannoli, Illusions perdues, qui avait reçu le Paris Film Critics Awards du meilleur film tandis que son acteur Vincent Lacoste recevait celui du meilleur second rôle masculin pour cette adaptation magistrale du chef-d’œuvre de Balzac. Vous pouvez retrouver mon compte-rendu complet de cette première édition des Paris Film Critics Awards ainsi que le palmarès, dans mon article, ici. En 2023, La Nuit du 12 avait été élu meilleur film de l’année. Le film de Dominik Moll avait également reçu le prix de la meilleure adaptation et du meilleur second rôle féminin par Anouk Grinberg. Je vous invite à lire mon récit complet de la cérémonie 2023 et le détail du palmarès ici.

L’an passé, c'était donc à nouveau un film français qui avait reçu le Paris Film Critics Award du film de l'année (retrouvez ici mon compte-rendu et le palmarès complet des Paris Film Critics Awards 2024). Cette cérémonie avait également rendu hommage à deux figures marquantes du cinéma international en attribuant un prix d’honneur à Vincent Lindon et un prix pour l’ensemble d’une carrière à Jerry Schatzberg (à l’issue de la cérémonie avait été également diffusé le documentaire de Pierre Filmon, Jerry Schatzberg portrait paysage). Un prix de la contribution exceptionnelle au cinéma avait également été attribué au critique de cinéma récemment disparu, Michel Ciment.

La liste des lauréats de cette quatrième édition sera dévoilée le 09 mars prochain lors d’une cérémonie de remise des prix qui aura lieu au à l’hôtel le Royal Monceau-Raffles Paris, seul palace parisien à posséder une salle de cinéma, avec un formidable film club dans le cadre duquel vous pouvez d’ailleurs (re)voir des bijoux du 7ème art dont Mommy de Xavier Dolan, le 20 avril.

Le Comte de Monte-Cristo (dont vous pouvez retrouver ma critique complète en podcast ici ou dans cet article) est donc à la fois un succès du public (plus de 9 millions d’entrées au box-office français) et de la critique (ici en tête des nominations, 11). Un succès mérité pour ce film spectaculaire comme le cinéma hexagonal n’en faisait plus, qui transporte avec lui les souvenirs de cinéma de l’enfance, quand cet écran géant nous embarquait dans des aventures de héros tourmentés et intrépides, plus grandes que la vie, ou pour les plus rêveurs d'entre nous, à l’image de ce que nous l’imaginions devenir. Trépidante. Périlleuse. Romanesque. Traversée du vertige des grands sentiments. L’interprétation, la photographie, le montage, la musique, les décors et enfin le rythme, parent ce film de la plus belle des vertus : l’oubli du temps qui passe, l'oubli du fait que la vie n’est pas du cinéma, qu’il n’est pas possible de devenir un héros masqué. Ce film témoigne du pouvoir inestimable du cinéma de nous faire renouer avec les vestiges et les vertiges de l'enfance.

Des nominations tout aussi méritées pour le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, ce film inclassable constamment inventif, mêlant danse, chansons, drame, comédie, film noir, mélodrame, télénovela etc…tout en étant toujours aussi juste et captivant. Audiard nous achève avec le dénouement, une procession lors de laquelle est entonnée en espagnol la sublimement mélancolique chanson de Brassens, Les Passantes. Une chanson à l’image du film : une ode aux femmes. Bouleversante.

Parmi les nommés également, le remarquable L’histoire de Souleymane (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure révélation masculine, meilleur scénario original, meilleure photographie) avec sa fin poignante qui nous laisse épuisés et abasourdis comme si nous avions nous aussi vécu ces deux jours de course après le temps. Un film profondément humaniste, haletant, entre documentaire, film social et thriller, incarné par un acteur non-professionnel, Abou Sangaré, qui est une vraie révélation dont vous n’avez pas fini d’entendre parler.

Oubliée des nominations aux César 2025, Sandrine Kiberlain, est ici nommée pour son rôle dans Sarah Bernhardt, la divine. Elle se glisse avec maestria dans la peau de ce personnage aux multiples facettes tout comme Sarah Bernhardt se glissait dans les siens. « Laissez-moi, il faut que je me quitte », déclare-t-elle ainsi avec emphase. Elle fait habilement percer le désespoir et la noirceur derrière les extravagances et les excès. Sa voix, ses gestes, sa démarche : tout contribue à créer ce personnage derrière lequel s’efface Kiberlain pour devenir Bernhardt et c’est magistral et captivant à observer. Nous avions laissé Sandrine Kiberlain, prouvant une nouvelle fois sa puissance comique sous la caméra de Podalydès, dans La Petite vadrouille , dans lequel elle incarnait une Justine forte et fragile. Une fois de plus, ce rôle de Sarah Bernhardt témoigne de sa capacité étonnante à passer d’un registre à l’autre avec des rôles aux antipodes les uns des autres. Difficile de trouver plus différentes que Sarah Bernhardt et la discrète et effacée Mademoiselle Chambon, et pourtant Sandrine Kiberlain est aussi remarquable dans le film de Nicloux qu’elle l’était dans celui de Brizé ou dans Chronique d’une liaison passagère d'Emmanuel Mouret dans lequel elle est solaire et aventureuse, ou encore dans Le Parfum vert de Nicolas Pariser dans lequel était déjà désopilante dans le rôle de Claire, une femme déterminée, obstinée, fantasque, extravertie…qualificatifs qui pourraient aussi s’appliquer à une certaine Sarah Bernhardt. Porté par la musique classique de Reynaldo Hahn, Ravel, Debussy, Chopin, Schubert…, par les costumes chatoyants d'Anaïs Romand, la photographie éclatante d'Yves Cape, par le montage de Guy Lecorne et Karine Prido mais surtout par l’énergie débordante de Sandrine Kiberlain et les savantes nuances dans l’extravagance laissant pointer le désespoir et la clairvoyance derrière la folie, ce film sur Sarah Bernhardt laisse le souvenir d’un voyage détonant à la rencontre d’une personnalité à part, mais aussi avec l’envie d’en savoir plus sur cette femme inspirée et inspirante d’une modernité sidérante. Une ode à la liberté d’être soi et d’aimer. Le film est également nommé pour les costumes et les décors.

Face à Sandrine Kiberlain, parmi les nommées pour le prix de la meilleure actrice, figure notamment Hafsia Herzi pour Borgo. La minutie de la reconstitution (notamment de la vie de la prison, fortement documentée), la tension constante (entre le racisme dont est victime le mari de Mélissa, et la prison où finalement elle semble mieux accueillie et protégée avec, parmi de nombreuses remarquables scènes, celle où les prisonniers, d’une cellule à l’autre, chantent en son honneur, scène lors de laquelle le visage de la surveillante s’illumine, la joie et la fierté l’emportant sur le sérieux qu’imposent ses fonctions), l’interprétation magistrale de Hafsia Herzi mais aussi de tous les seconds rôles judicieusement choisis (notamment de nombreux acteurs insulaires), la musique de Philippe Sarde, le scénario particulièrement audacieux pour lequel Stéphane Demoustier est également nommé, jouant avec les temporalités et points de vue, en font un film d’une maîtrise impressionnante qui nous laisse ko, lors de « l’évasion » finale.

Parmi les nommés au meilleur film (mais aussi comme meilleure adaptation, meilleure photographie, meilleur montage) se trouve ce qui reste pour moi le meilleur film de 2024, La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer (ma critique à lire ici et à écouter en podcast, là). Avec The Zone of Interest, Jonathan Glazer prouve d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signe une démonstration implacable. Cette image qui réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent et dont l’un est une insulte permanente à l’autre est absolument effroyable. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. L’intelligence réside aussi dans la fin, qui avilit le monstre et le fait tomber dans un néant insondable tandis que nous restent les images de ce musée d’Auschwitz dans lequel s’affairent des femmes de ménage, au milieu des amas des valises, de chaussures et de vêtements, et des portraits des victimes. C’est d’eux dont il convient de se souvenir. De ces plus de cinq millions de morts tués, gazés, exterminés, parfois par des journées cyniquement ensoleillées. Un passé si récent comme nous le rappellent ces plans de la maison des Höss aujourd’hui transformée en mémorial. Une barbarie passée contre la résurgence de laquelle nous avons encore trop peu de remparts. Le film s’achève par un écran noir accompagné d’une musique lugubre, là pour nous laisser le temps d’y songer, de nous souvenir, de respirer après cette plongée suffocante, et de reprendre nos esprits et notre souffle face à l’émotion qui nous submerge. Un choc cinématographique. Un choc nécessaire. Pour rester en alerte. Pour ne pas oublier les victimes de l’horreur absolue mais aussi que le mal peut prendre le visage de la banalité. Un film brillant, glaçant, marquant, incontournable. Avec ce quatrième long-métrage, Jonathan Glazer a apporté sa pierre à l'édifice mémoriel.

Dommage que, étant déjà passé à côté de la palme d’or, Mohammad Rasoulof, avec Les Graines du Figuier sauvage ne figure pas parmi les nommés au meilleur film (nommé en revanche pour le meilleur scénario original).

Parmi les autres nominations incontournables, La Plus précieuse des marchandises, le film de Michel Hazanavicius nommé comme meilleur film d’animation. Des années après Benigni, Hazanavicius a osé à son tour réaliser un conte sur la Shoah, qui est avant tout une ode à la vie, un magnifique hommage aux Justes, sobre et poignant, qui use intelligemment du hors champ pour nous raconter le meilleur et le pire des hommes, la générosité, le courage et la bonté sans limites (représentées aussi par cette Gueule cassée de la première guerre mondiale incarnée par la voix de Denis Podalydès) et la haine, la bêtise et la cruauté sans bornes, et qui nous laisse après la projection, bouleversés, avec, en tête, les voix de Grégory Gadebois et Jean-Louis Trintignant, mais aussi cette lumière victorieuse, le courage des Justes auquel ce film rend magnifiquement hommage et cette phrase, à l’image du film, d’une force poignante et d’une beauté renversante : « Voilà la seule chose qui mérite d’exister : l’amour. Le reste est silence ».

Parmi les nommés, dans la catégorie meilleur documentaire, nous retrouvons Il était une fois Michel Legrand, le documentaire de David Hertzog Dessites. Ce film est passionnant parce que, en plus de montrer, à qui en douterait encore, à quel point la musique est un rouage essentiel d’un film, mais aussi un art à part entière, il évoque la complexité de l’âme de l’artiste, artiste exigeant à l’âme d’enfant, et c’est ce qui rend ce film unique et captivant. Ce n’est en effet pas une hagiographie mais un documentaire sincère qui n’édulcore rien, mais montre l’artiste dans toute l’étendue de son talent, et de ses exigences, témoignages de son perfectionnisme mais sans doute plus encore masques de ses doutes. Il témoigne évidemment aussi magnifiquement de la richesse stupéfiante de l’œuvre de celui qui entre au Conservatoire de Paris à 10 ans et qui ensuite n’a cessé de jouer, jusqu’à son dernier souffle. Du souffle. C’est sans doute ce qui caractérise sa musique et ce documentaire. Un souffle constamment surprenant. Un souffle de liberté. Le souffle de la vie. Le souffle de l’âme d’enfant qui ne l’a jamais quitté. Ce film est aussi un hymne à la musique qui porte et emporte, celle pour laquelle Michel Legrand avait tant d’« appétit ». Il vous enchantera en vous permettant de réentendre ses musiques les plus connues, des films de Demy, de L’Affaire Thomas Crown, de Yentl, mais aussi de découvrir des aspects moins connus comme ses collaborations dans la chanson française, jusqu’à ce ciné Concert de la Philharmonie de Paris en décembre 2018. Son dernier. Un vrai moment de cinéma monté comme tel. Truffaut disait bien que la réalité a plus d’imagination que la fiction, cette séquence palpitante en est la parfaite illustration. Un moment où il est encore question de souffle, le nôtre, suspendu à ce moment qu’il a magistralement surmonté, bien qu’exsangue. Encore une histoire de souffle. Son dernier. Presque. Il décèdera moins de deux mois après ce concert. En plus d’être le résultat d’un travail colossal (constitué d’images de films, d’archives nationales et privées, d’une multitude de passionnants témoignages et séquences tournées lors des deux dernières années de vie du maestro), c’est aussi le testament poignant d’un artiste légendaire, aux talents multiples : pianiste, interprète, chanteur, producteur, arrangeur, chef d'orchestre, et compositeur de plus de 200 musiques de films (dont de multiples chefs-d’œuvre à l’image de toutes les musiques des films de Demy) jusqu’à celle du film inachevé d’Orson Welles, De L’Autre Côté Du Vent. De son passage au conservatoire de Paris sous l’occupation alors qu’il avait 11 ans, jusqu’à son dernier concert à la Philarmonie de Paris, le réalisateur nous conte avec passion Michel Legrand, un homme double et complexe comme sa musique.

Quelques films que je regrette de ne pas voir (ou de ne pas voir davantage) figurer parmi les nommés :

- Bolero d’Anne Fontaine, et en particulier Raphaël Personnaz pour sa magistrale incarnation de Ravel. Un film qui nous donne envie de (ré)écouter le Boléro à la lueur de la personnalité de celui qui l’a composé que ce film éclaire (bien heureusement) sans en lever toutes les passionnantes zones d’ombre, mais aussi d’autres œuvres célèbres comme Daphnie et Chloé, La Valse, Jeux d’eau, Pavane pour une infante défunte… Dans Les Forêts de Sibérie, la sobriété et la justesse du jeu de Raphaël Personnaz seyait déjà parfaitement au personnage dont on percevait d’autant mieux les changements qui s’opèrent en lui au fil du temps et qui le transfigurent, celui-ci retrouvant peu à peu la pureté et la spontanéité des joies enfantines. Depuis que Tavernier l’a révélé au grand public dans le rôle du Duc d’Anjou dans La Princesse de Montpensier, un film d’une âpre beauté dont la fièvre contenue explose au dénouement en un paradoxal et tragique silence (il avait d’ailleurs avant déjà tourné dans de nombreux films), Raphaël Personnaz ne cesse de prouver son talent par l’intelligence de ses choix et l’éclectisme de ses interprétations, avec toujours une indéniable présence magnétique : Tavernier à nouveau (Quai d’Orsay), Corsini (Trois mondes), Marius et Fanny de Daniel Auteuil, L’affaire SK1 de Frédéric Tellier… sans oublier le romantique After de Géraldine Maillet ou plus récemment Le Tourbillon de la Vie de Olivier Treiner dans lequel il passe du rôle du jeune premier irrésistible à l’homme plus ambivalent, mathématicien brillant qui perd peu à peu de vue ses rêves et son éthique par appât du gain. Lui-même pianiste, Raphaël Personnaz, amaigri de dix kilos pour ce rôle, par un jeu sobre mais habité et convaincant, nous fait entrer magistralement dans la tête de Ravel tout en reflétant son mystère, son introversion, sa droiture (physique et morale), sa délicatesse, sa retenue mais aussi son insatisfaction perfectionniste. Il aurait mérité d’être nommé. (Vous pouvez également écouter ma critique complète de ce film, ici).

-Le Fil de Daniel Auteuil. Je crois que la scène finale restera à jamais gravée dans ma mémoire, cette estocade après la corrida, le coup mortel (une allégorie qui parcourt le film), quand l’avocat revient voir son client en prison, que ce dernier le salue comme un bon copain, que son visage se reflète dans la vitre qui les sépare, symbole de cette terrible dualité que des mots effroyables vont transcrire, d’autant plus effroyables qu’ils sont prononcés avec une indécente innocence (et alors, on se souvient, estomaqués, que tout cela est inspiré d’une histoire vraie). Une fin aussi magistrale, sidérante, aiguisée, que glaçante et bouleversante qui révèle les méandres insoupçonnés et terrifiants de l’âme humaine et qui nous laisse comme celle de Garde à vue de Claude Miller : assommés. Un film parfaitement maîtrisé porté par une réalisation maligne et des comédiens au sommet de leur art.

- Je regrette également que Quand vient l’automne de François Ozon (critique à écouter en podcast ici) n’ait qu’une seule nomination (pour Pierre Lottin en meilleur second rôle). Là aussi un sentiment de tension constante domine le film, renforcé par la musique atmosphérique (thème au piano) de Sacha et Evgueni Galperine. Un film ensorcelant et chamarré comme les couleurs de l’automne (magnifique photographie de Jérome Alméras), doux et cruel, savoureusement ambigu, qui célèbre autant l’automne de la vie que cette saison et qui s’achève, comme toujours chez Ozon, par la fin logique d’un cycle, entre trouble et apaisement. Passionnant de la première à la dernière minute.

-Hors-saison de Stéphane Brizé (critique à lire ici et à écouter en podcast, là) avec ses personnages infiniment touchants et justes lorsqu’ils laissent apparaître leur vulnérabilité, leurs vérités à nu, leurs regrets, leurs faiblesses, leurs peurs. Un film qui, malgré la grisaille qui l’environne, nous enveloppe de chaleur, nous réconforte, nous embarque dans cette parenthèse mélancolique, comme pour nous dire qu’il existe toujours un hors-saison pour réparer le passé, et repartir un peu moins blessé vers l’avenir, comme pour nous dire qu’il est permis de tomber, que la vie n’est pas toujours une saison ensoleillée mais que le soleil peut surgir aux moments les plus inattendus, au creux de l’hiver. Ou avec quelques notes de Vincent Delerm (auteur de la BO, qui aurait aussi mérité d’être parmi les nommés, là aussi teintée de douce mélancolie, comme la photographie d'Antoine Héberlé). L’acteur qu’incarne Guillaume Canet a un peu du Bill Murray de Lost in translation (comme ce dernier dans son hôtel japonais, il est un peu perdu dans un univers hostile), avec ce mélange de drôlerie, de poésie, d’élégance. Les dialogues (le scénario, particulièrement sensible et subtil, est coécrit par Marie Drucker et Stéphanie Brizé) sont eux aussi toujours à la lisière entre humour et mélancolie, nuancés comme la vie. Et les silences sont aussi porteurs, magnifique scène de danse, parabole amoureuse tout en pudeur et délicatesse. Un film dont on ressort apaisé. L’effet d’un scénario ciselé, et de deux interprètes entre lesquels l’alchimie fonctionne merveilleusement. De leur couple se dégage un charme irrésistible qui inonde tout le film. Un tendre coup au cœur et de cœur pour ce film, et ces personnages une fois de plus dans un film de Brizé, forts (de leurs fragilités) et inoubliables.

-Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois de Michel Fessler (critique à lire ici et à écouter, là). Un film sensoriel, une expérience et une musique (signée Laurent Perez del Mar, pour laquelle ce dernier aurait également dû être nommé) qui est indéniablement une des plus expressives, profondes, puissantes, majestueuses, évocatrices, émouvantes, qu’il m’ait été donné d’entendre. Une musique éblouissante et bouleversante, d’une grande profondeur, richesse et sensibilité, qui reflète la simplicité et la polysémie du conte, face à la brutalité et la cruauté du monde. Une histoire intemporelle et universelle qui nous embarque dans un voyage fascinant, fascinés, les yeux écarquillés et les oreilles à l’affût du moindre frémissement de la nature, comme ceux d’un enfant ou du jeune faon devant la découverte des beautés du monde. Comme si nous découvrions un autre monde aux magnificences envoûtantes dont on oublie parfois que c'est aussi le nôtre et qu'il faut le protéger, le chérir et prendre le temps de l’admirer dans ce qu’il a de plus minuscule comme dans ce qu’il a de plus grandiose (magnifiques plans en plongée de la forêt). Une échappée belle inoubliable grâce à l’alliance d’une rare perfection de la musique et des images qui font que notre cœur bat la chamade à l’unisson de celui de Bambi et des vibrations de la nature. En préface de la réédition de l’œuvre de Félix Salten, Amélie Nothomb a écrit : « Je défie le lecteur de ne pas en sortir bouleversé. » Je dirais de même au sujet du film. Et j’ajoute : préparez-vous à être émerveillés ! Si ce film est un hymne à la nature, il l’est aussi à l’émerveillement et nous en fait ressentir, de la première à la dernière image, de la première à la dernière note.

Rendez-vous le 9 mars pour le palmarès.

LISTE DES NOMINATIONS

MEILLEUR FILM / BEST PICTURE

Anora / Sean Baker

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Emilia Pérez / Jacques Audiard

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine

The Substance / Coralie Fargeat

La Zone d'intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEUR RÉALISATEUR.TRICE / BEST DIRECTOR

Jacques Audiard / Emilia Pérez

Sean Baker / Anora

Coralie Fargeat / The Substance

Gilles Lellouche / L’Amour Ouf

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Le Comte de Monte-Cristo

Boris Lojkine / L’Histoire de Souleymane

MEILLEURE ACTRICE / BEST ACTRESS

Karla Sofía Gascón / Emilia Pérez

Hafsia Herzi / Borgo

Sandrine Kiberlain / Sarah Bernhardt, La Divine

Mikey Madison / Anora

Demi Moore / The Substance

Emma Stones / Pauvres Créatures (Poor Things)

MEILLEUR ACTEUR / BEST ACTOR

Ralph Fiennes / Conclave

Karim Leklou / Le Roman de Jim

Pierre Niney / Le Comte de Monte-Cristo

Sebastian Stan / The Apprentice

Pierre Lottin / En Fanfare

Sofiane Zermani / Barbès, little Algérie

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE / BEST SUPPORTING ACTRESS

Catherine Frot / Miséricorde

Margaret Qualley / The Substance

Zoe Saldaña / Emilia Pérez

Anamaria Vartolomei / Le Comte de Monte-Cristo

Mallory Wanecque / L’Amour Ouf

Isabella Rossellini / Conclave

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE / BEST SUPPORTING ACTOR

Yura Borisov / Anora

Alain Chabat / L’Amour Ouf

Jean-Baptiste Durand / Miséricorde

Laurent Lafitte / Le Comte de Monte-Cristo

Pierre Lottin / Quand vient l’automne

Jeremy Strong / The Apprentice

MEILLEURE RÉVÉLATION FÉMININE / BEST YOUNG ACTRESS

Cailee Spaeny / Priscilla

Ghjuvanna Benedetti / Le Royaume

Maïwène Barthélemy / Vingt dieux

Malou Khebizi / Diamant Brut

Megan Northam / Rabia

Mallory Wanecque / L'Amour ouf

MEILLEURE REVELATION MASCULINE / BEST YOUNG ACTOR

Adam Bessa / Les Fantômes

Sayyid El Alami / Leurs enfants après eux

Clément Faveau / Vingt dieux

Malik Frikah / L’Amour ouf

Félix Kysyl / Miséricorde

Abou Sangaré / L’Histoire de Souleymane

MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL / BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Anora / Sean Baker

Borgo / Stéphane Demoustier

En fanfare / Emmanuel Courcol, Irène Muscari

Les Fantômes / Jonathan Millet, Florence Rochat

Les Graines du figuier sauvage / Mohammad Rasoulof

L’Histoire de Souleymane / Boris Lojkine, Delphine Agut

The Substance / Coralie Fargeat

MEILLEURE ADAPTATION / BEST ADAPTED SCREENPLAY

Le Comte de Monte-Cristo / Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Conclave / Paul Straughan

Émilia Pérez / Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Léa Mysius, Nicolas Livecchi

Miséricorde / Alain Guiraudie

La plus precieuse des marchandises / Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg

Le Roman de Jim / Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

La Zone d'intérêt (The Zone of Interest) / Jonathan Glazer

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE / BEST CINEMATOGRAPHY

Le Comte de Monte-Cristo / Nicolas Bolduc

Dune : part. 2 / Greig Fraser

Emilia Pérez / Paul Guilhaume

L’Histoire de Souleymane / Tristan Galand

The Substance / Benjamin Kračun

La Zone d’intérêt (The Zone of Interest) / Lukasz Zal

MEILLEUR MONTAGE / BEST FILM EDITING

L’Amour Ouf / Simon Jacquet

The Apprentice / Olivier Bugge Coutté, Olivia Neergaard-Holm

Le Comte de Monte-Cristo / Célia Lafitedupont

Emilia Pérez / Juliette Welfling

Pauvres Créatures (Poor Things) / Yorgos Mavropsaridis

La Zone d'intérêt (The Zone of Interest) / Paul Watts

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE / BEST ORIGINAL SCORE

L’Amour Ouf / Jon Brion

Challengers / Trent Reznor, Atticus Ross

Le Comte de Monte-Cristo / Jérôme Rebotier

Dune : part. 2 / Hans Zimmer

Emilia Pérez / Camille Ducol, Clément Ducol

La plus précieuse des marchandises / Alexandre Desplat

MEILLEURS DÉCORS / BEST PRODUCTION DESIGN

Conclave / Suzie Davies

Le Comte de Monte-Cristo / Stéphane Taillasson

Emilia Pérez / Emmanuelle Duplay

Pauvres Créatures (Poor Things) / James Price

Sarah Bernhardt, la divine / Olivier Radot

The Substance / Stanislas Reydellet

MEILLEURS COSTUMES / BEST PRODUCTION DESIGN

Le Comte de Monte-Cristo / Thierry Delettre

Dune : part. 2 / Jacqueline West

Emilia Perez / Virginie Montel

Nosferatu / Linda Muir

Pauvres Créatures (Poor Things) / Holly Waddington

Sarah Bernhardt, la divine / Anaïs Romand

MEILLEUR PREMIER FILM / BEST FIRST FILM

Barbès, Little Algérie / Hassan Guerrar

Diamant brut / Agathe Riedinger

Le Royaume / Julien Colonna

Les Fantômes / Jonathan Millet

Rabia / Mareike Engelhardt

Tatami / Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv

Vingt Dieux / Louise Courvoisier

MEILLEUR FILM D’ANIMATION / BEST ANIMATED FILM

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau (Straume) / Gints Zilbalodis

La Plus Précieuse des marchandises /Michel Hazanavicius

Le Robot Sauvage (The Wild Robot) / Chris Sanders

Sauvages / Claude Barras

Silex and the City / Jul, Jean-Paul Guigue

Vice-Versa 2 (Inside Out 2) / Kelsey Mann

MEILLEUR DOCUMENTAIRE / BEST DOCUMENTARY

La Belle de Gaza / Yolande Zauberman

Bye Bye Tibériade / Lina Soualem

Dahomey / Mati Diop

Ernest Cole, photographe / Raoul Peck

Il était une fois Michel Legrand / David Hertzog Dessites

Madame Hofmann / Sébastien Lifshitz

MEILLEURE SÉRIE (ou Mini-Série) / BEST TV SERIES

DJ Mehdi : Made in France (Arte) / Thibaut de Longeville

La Fièvre (Canal+) / Éric Benzekri

Hippocrate (Saison 3) (Canal+) / Thomas Lilti

Mon Petit Renne (Baby Reindeer) (Netflix) / Richard Gadd

Severance (Saison 2) (Apple TV) / Dan Erickson

Zorro (Paramount / France TV) / Benjamin Charbit, Noé Debré