« Dans un incendie, entre un Rembrandt et un chat, je sauverais le chat. » Dans Un homme et une femme de Claude Lelouch, Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant), en citant cette phrase de Giacometti, demande à Anne (Anouk Aimée) si elle « choisirait l’art ou la vie ». Mais peut-être y aurait-il une troisième voie qui consisterait à les entrelacer…

« L'art n'est pas juste une représentation de la réalité. L'art peut créer sa propre réalité. » Dès les premières secondes d'Un coup de maître, juste avant cette phrase, notre attention est attisée, déjà, par une mystérieuse toile dont on se rapproche et qu'accompagnent les notes cristallines puis ardentes de Laurent Perez del Mar tandis qu’Arthur (Vincent Macaigne), off, prononce ces mots : « Cette pièce est l’œuvre de l’artiste Renzo Nervi. »

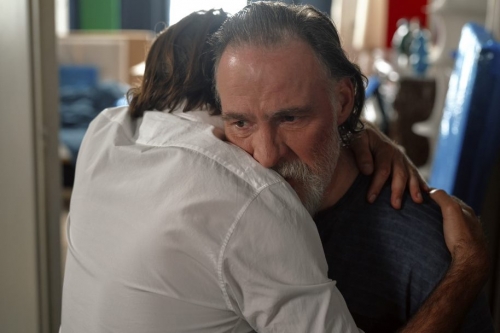

©Thomas Nolf

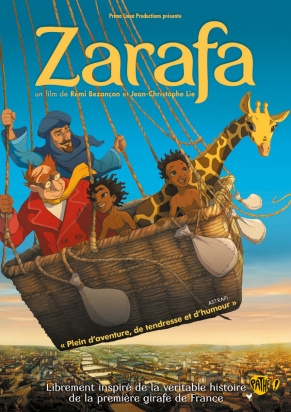

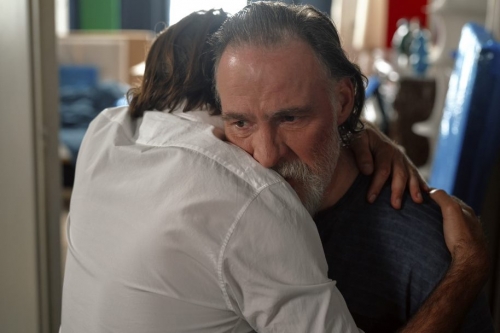

Renzo Nervi (Bouli Lanners) est ainsi un « peintre figuratif radical en pleine crise existentielle » et surtout l’ami de longue date d’Arthur Forestier (Vincent Macaigne), propriétaire d'une galerie d'art passionné qui le représente et avec qui il partage son amour de l'art. Déprimé, ne parvenant plus à peindre, Renzo sombre dans l'ennui le plus total. Il accepte tout de même un assistant (Bastien Ughetto), cédant à l'insistance de celui qui le considère comme une « légende vivante ». De son côté, Arthur s'acharne à reconstruire ce que son ami peintre, aussi dépressif qu'excessif, s'acharne à détruire. Pour sauver Renzo, il va ainsi jusqu'à élaborer un plan audacieux qui finira par les dépasser… Jusqu’où peut-on aller par amitié ?

©Thomas Nolf

Quatre ans après Le Mystère Henri Pick, qui réunissait Fabrice Luchini et Camille Cottin dans l’adaptation de l'excellent roman éponyme de David Foenkinos, Rémi Bezançon met à nouveau en scène un savoureux duo de comédiens. Après l’hommage au livre et au pouvoir des mots, c’est cette fois l’art pictural qui est à l’honneur. Ce septième long-métrage de Rémi Bezançon est donc à nouveau une adaptation, en l'occurrence d’un film argentin, Mi obra maestra de Gaston Duprat, dont il a cosigné le scénario avec Vanessa Portal, également cosignataire de ses scénarios des films suivants : Le Premier jour du reste de ta vie, Un heureux évènement, Nos futurs, le Mystère Henri Pick mais aussi de Premiers crus de Jérôme Le Maire.

C’est en 2005, au Festival du Film de Cabourg dans le cadre duquel il présentait son premier long-métrage, Ma vie en l’air, que j’avais découvert l’univers de Rémi Bezançon, interpellée déjà par son écriture ciselée, un cinéma de la nostalgie et de la mélancolie teintées d’humour, d'un romantisme dénué de mièvrerie.

Vint ensuite, en 2008, Le premier jour du reste de ta vie, un beau succès estival qui avait allègrement dépassé le million d’entrées et récolté 9 nominations aux César. « 5 personnages. 5 membres d’une même famille. 5 journées déterminantes. 12 ans. » À nouveau, nous retrouvions ce ton mêlant astucieusement tendre ironie et drame qui s’imposait dès la première scène, la première journée : la mort décidée du chien de 18 ans et le départ de l’aîné, au grand désarroi, plus ou moins avoué, du reste de la famille. Un pan de vie et d’enfance qui se détachait, violemment. Le spectateur se reconnaît forcément à un moment ou à un autre de ce film personnel et universel, dans un instant, un regard, un déchirement, une émotion, des pudeurs, des non-dits, un étrange hasard, la tendresse ou la complicité ou l’incompréhension d’un sentiment filial, la déchirure d’un deuil (d’un être ou de l’enfance), ou encore ces instants d’une beauté redoutable lors desquels bonheur et horreur indicibles semblent se narguer et témoigner de toute l’ironie, parfois d’une cruauté sans bornes, de l’existence. Cinq regards sur le temps qui passe impitoyablement et que chacun tente de retenir. Un film empreint de la nostalgie, douce et amère, délicieuse et douloureuse, de l'enfance, porté par une judicieuse synchronisation entre le fond et la forme et une utilisation tout aussi judicieuse du hors-champ et de l'ellipse. De ces films que l'on revoit avec le même plaisir à chaque diffusion. Ne manquez pas la prochaine...

Puis, en 2011, il y eut Un heureux évènement, l'adaptation du roman éponyme d'Éliette Abécassis, publié en 2005.

Ensuite, ce fut Zarafa, en 2012, coréalisé avec Jean-Christophe Lie. Ce film d’animation était déjà une histoire d’amitié indéfectible, entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au Roi de France Charles X. Un périple palpitant, entre récit initiatique et conte, basé sur une réalité historique, avec un scénario là encore particulièrement réussi (de Alexander Abela et Rémi Bezançon) qui évoquait ainsi l'esclavage, la fraternité et la liberté.

Nos futurs, le cinquième long-métrage réalisé par Rémi Bezançon, était une tragi-comédie surprenante et double, définition qui peut d’ailleurs s’appliquer à Un coup de maître dont le titre est aussi polysémique que celui du film précité. Nos futurs, c’est l’histoire de « deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs… ».

L’amitié est donc aussi au centre d'Un coup de maître, celle, inébranlable, pétrie d’admiration que voue Arthur à Renzo, de son côté reconnaissant que son ami lui soit toujours resté fidèle malgré « les ponts d’or que lui offraient les galeries à sa grande époque ». « Même si tout les oppose, l'amour de l'art les réunit » précise le pitch officiel qui pourrait être celui d'une comédie romantique dont le film reprend et détourne d'ailleurs la structure et les codes. L'amitié au cinéma a été sublimée par Claude Sautet. Il y avait Vincent, François, Paul et les autres. Il y a désormais Arthur et Renzo.

©Thomas Nolf

Qu’avons-nous fait de nos rêves ? De nos espoirs d’adolescence ? De ce sentiment de « no future », que la mort n’arriverait jamais ou n’arriverait qu’aux autres, aux inconnus ? Telles sont les questions auxquelles répondait No future, récit initiatique particulièrement sensible sur l’amitié, les souvenirs, les douleurs insondables, la nostalgie et la nécessité d’y faire face pour affronter le présent et l’avenir. Un coup de maître s’interroge aussi sur les rêves, plutôt sur les concessions à sa liberté qu'accepte ou n'accepte pas un artiste pour accéder à ses rêves, ou à la « réussite » dans sa sphère artistique. Mais c’est d’abord une comédie jubilatoire qui brocarde le monde de l’art et sa marchandisation effrénée : « Le milieu de l'art est une farce. Il est l'illustration de la corruption du monde que nous laissons derrière nous. L'art est désormais un investissement comme un autre. »

Un coup de maître n’épargne pas non plus la versatilité des flagorneurs qui disparaissent quand le succès se tarit (et qui réapparaissent tout aussi vite en cas de revirement de fortune), laquelle peut tout autant s’appliquer au milieu de la peinture qu'à celui du cinéma. Le snobisme des expressions employées pour qualifier les toiles pourrait aussi venir de certains critiques de films : « Sous la cruauté de cette peinture se dégage une ironie, une certaine commisération, de la mansuétude même. » (Il faut voir le tableau en question pour juger de l’absurdité et donc de l'effet comique de cet avis !). Sans parler de ce critique qui évoque la « matrice mortifère de son existentialisme » à propos de la peinture de Renzo. L’humour noir est aussi omniprésent. Renzo est ainsi hanté par le souvenir de sa femme disparue : « C'est le gros problème de la mort. La mort, il y a quelque chose d'irrémédiable dedans. »

Labyrinthes. Tel est le nom de l’exposition de Renzo. Un labyrinthe scénaristique, peut-être est-ce ainsi que l’on pourrait qualifier chaque film de Rémi Bezançon. Mais un labyrinthe dont on retrouve toujours la sortie, avec la lueur réconfortante au dénouement. C’était déjà le scénario « labyrinthique » que j’avais tant aimé dans No future : une construction particulièrement astucieuse qui jouait avec le temps, sa perception, telle celle que nous avons de notre propre passé, forcément biaisée en raison du prisme déformant des souvenirs, souvent infidèles. Un habile puzzle qui, une fois reconstitué au dénouement, nous ravageait. Un film qui nous donnait envie de refaire le voyage à l’envers pour le revivre à la lueur de son arrivée et dire à nos amis à quel point nous sommes heureux qu'ils fassent partie de nos futurs.

©Thomas Nolf

Ce qui échappe à la marchandisation, c’est donc l’amitié, à l’honneur dans Zarafa, No future et Un coup de maître, mais aussi l’émotion que procure une œuvre d’art. C’est d’ailleurs cette émotion qui a fait naître l’amitié entre Arthur et Renzo, le premier étant bouleversé en découvrant pour la première fois une œuvre du second. La valeur de l’art, c’est la valeur du souvenir et non sa valeur marchande, comme celle que Renzo attribue au Portrait de Maude Abrantès de Modigliani, un tableau devant lequel l’ami d’Arthur rêverait de passer ses journées.

Vincent Macaigne est parfait dans le rôle de l’ami d'une fidélité inaltérable, un peu gauche, mais prêt à tout par amitié. Aussi crédible en galeriste qu'en médecin de nuit dans le film éponyme d'Élie Wajeman dans lequel il est magistral, aussi à l’aise dans le drame que dans la comédie comme dans Chronique d’une liaison passagère, la fable d’une trompeuse légèreté d'Emmanuel Mouret, expression par laquelle on pourrait d'ailleurs également définir Un coup de maître.

© Hélène Legrand

Bouli Lanners, dans le rôle du peintre qui préfère perdre sa vie plutôt que son âme, ou plutôt que de la « vendre au diable », livre une prestation savoureuse de bougon désabusé, entier, déprimé, obstiné, exubérant, et faussement misanthrope, témoignant une nouvelle fois de toute l’étendue de son jeu après son rôle de gendarme tourmenté dans La nuit du 12 de Dominik Moll pour lequel il a reçu le César 2023 du meilleur acteur dans un second rôle.

© Zinc. Film

Les seconds rôles, justement, sont judicieusement distribués : Anaïde Rozam, Aure Atika, Bastien Ughetto. Aure Atika incarne ici Dudu, une galeriste impudente. Elle aussi a toujours autant de présence et de précision dans la comédie que dans le drame (et mériterait davantage de premiers grands rôles, notamment dramatiques). Ainsi, récemment, dans Rose d’Aurélie Saada, elle était très émouvante dans le rôle de ce personnage aveuglé par l’amour qui sombre puis renaît mais aussi dans le film, plus ancien, de Stéphane Brizé, Mademoiselle Chambon, dans lequel elle est d'une sobriété et d'une justesse remarquables.

© Hélène Perkins

On se souvient également de Bastien Ughetto, déjà inénarrable dans un autre film labyrinthique, joyeusement immoral, drôle et cruel, la comédie grinçante de François Ozon, Dans la maison.

© Thomas Nolf

Comme toujours dans le cinéma de Rémi Bezançon, la bande originale est particulièrement marquante. Après Sinclair pour Le premier jour du reste de ta vie, avec une BO aussi parsemée de morceaux de Bowie, The Divine Comedy, Janis Joplin, Lou Reed et évidemment Etienne Daho avec cette magnifique chanson à laquelle le réalisateur a emprunté son titre pour celui de son film, après la musique signée Pierre Adenot pour No future, cette fois il retrouve son compositeur de Zarafa et Le Mystère Henri Pick, Laurent Perez del Mar. La musique se fait la complice du montage ingénieux de Sophie Fourdrinoy et de la somptueuse photographie de Philippe Guilbert (qui a de nombreux longs-métrages à son actif parmi lesquels le bouleversant J'enrage de son absence de Sandrine Bonnaire), lequel a visiblement puisé son inspiration dans l'univers de peintres renommés, de Rembrandt à Monnet en passant par Renoir. Preuve en est l'image ci-dessous...

© Thomas Nolf

La puissance magnétique de la musique de Laurent Perez del Mar accompagne le geste du peintre, et caresse les toiles. Dès le début, ces notes qui ruissellent, rebondissent et tombent comme le feraient des gouttes cristallines sur un miroir, préfigurant les premiers mots en off, nous enjoignent à bien regarder, au-delà. Le mélange astucieux de modernité et de classicisme, avec ces claviers, guitares, et violoncelles, illustre ainsi le caractère de ce film : salutairement inclassable. La musique se fait aussi onirique, fantastique ou même cauchemardesque, sur le sublime poème de Victor Hugo, Le Tombeau de Théophile Gautier. Comme un peintre avec les couleurs sur sa palette, le compositeur entremêle instruments, teintes et sonorités, à la fois bigarrées et logiques.

Chacune des BO de Laurent Perez del Mar frappe la mémoire, et y laisse une forte empreinte, immortalisant ainsi le souvenir des images qu'elle colore, approfondit ou éclaire. Comme dans La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit, cette musique foudroyante de pureté et d'émotions, en harmonie avec celles que suscite la Nature, démiurgique, fascinante et poétique dont elle exacerbe la magnificence. Comme dans La Brigade de Louis-Julien Petit, avec ces notes venues d’ailleurs qui rappellent les vies exilées et les périples des jeunes migrants. Comme dans Carole Matthieu de Louis-Julien Petit, quand la musique d'une beauté déchirante accompagne cette dernière dans un crescendo bouleversant, telle une armée en marche. Comme dans Les Éblouis de Sarah Suco, quand les envolées des violons, à la fois flamboyantes et délicates, ponctuées des larmes subtiles du piano, reflètent les tourments et les élans de la jeune Camille. Comme dans My son de Christian Carion, avec ces notes lancinantes et obsédantes, obscurément envoûtantes, sur les paysages grandioses et sauvages, à leur image : d'une beauté sombre, étrangement ensorcelante. Comme dans Ténor de Claude Zidi Jr, quand la musique suggère la mélancolie et la nostalgie de la professeure de chant, la fougue aventureuse de la jeunesse, ou quand elle accompagne la lecture de la poignante Lettre de Marie, prenant alors de l’ampleur et de l’amplitude à l’unisson de l’émotion qu'elle transcende. Comme dans Les Invisibles de Louis-Julien Petit, ces visages de femmes maquillées, dont la chanson Move over the light souligne joyeusement l'élan d'espoir et de renaissance. Comme dans Zarafa, quand elle procure un souffle épique aux images...

Dans Un coup de maître, la musique semble duale, comme ce film avec son début et sa fin en miroir, avec ces notes, récurrentes, entendues dès le générique, dont on a l'impression qu'elles tintinnabulent. Là aussi, grâce à la musique, il y a des plans qui restent en mémoire. Ce rai de lumière qui éblouit sur ce moment de « folie » de Renzo avec ces notes légèrement dissonantes qui rappellent celles du début, ces notes qui carillonnent presque comme un reflet sonore de la lumière éblouissante, qui se font ensuite plus douces et apaisées. Mais aussi ces plans « à la Rembrandt » à la lueur des bougies auxquels la musique procure une aura presque magique. Renzo lui-même se réfère d’ailleurs au peintre néerlandais : « Je suis né en 360 à partir de Rembrandt. Je préfère compter à partir de Rembrandt qui était un vrai génie. »

À la fin, la musique s’emporte et s’emballe comme des applaudissements victorieux, comme un tourbillon de vie, comme un cœur qui renaît, comme le pouls de la forêt, avec de plus en plus de profondeur aussi, comme si la toile atteignait son paroxysme, sa plénitude. Dévoilant toute sa profondeur, elle emporte alors comme une douce fièvre, harmonieuse, réconfortante, avec ces notes de guitare et cette chanson finale (All you’ve got interprétée par Laure Zaehringer) que l’on emmène avec soi.

La musique illustre ainsi parfaitement le propos du film. Ce qui compte, comme avec le tableau de Modigliani, comme avec toute œuvre d’art, ce sont les émotions qu'elle convoque. Ce qui importe vraiment dans l’art, même si « le monde de l’art est une farce », ce sont les images et les réminiscences que suscite une œuvre, comme ce Portrait de Maude Abrantes pour Renzo. La musique et les plans du début et de la fin se répondent ainsi brillamment, illustrant cette première phrase « l’art crée sa propre réalité », comme si nous pouvions finalement imaginer tout cela à partir d’un tableau, celui qui apparaît au tout début du film. Ce qui compte, c’est bel et bien de « saisir l'expérience que l'œuvre offre à vos sens » qu’il s’agisse d’une musique, d’un film ou d’un tableau.

© Thomas Nolf

Cette tragi-comédie burlesque et mélancolique, aux dialogues d'une ironie mordante et au scénario labyrinthique et brillant, est donc une invitation à l’imaginaire, à mieux regarder, à privilégier l’émotion qu’offre une œuvre d’art. Comme dans les précédents films de Rémi Bezançon, on retrouve cet enchevêtrement de second degré et de profondeur, de gravité et de légèreté apparente, de comédie et de drame, cette mélancolie teintée d’humour comme une « politesse du désespoir ». On en ressort la tête pleine d'images, de peintures, de poésie, de dialogues savoureux, de musique (bref, d'arts !), et avec l’envie de « bien regarder » car, comme le disait Picasso : « L'art est un mensonge qui nous permet de dévoiler la vérité.» Oui, apprendre à regarder, c’est l’essentiel. » À regarder derrière la toile. Ou derrière les apparences et les êtres de prime abord misanthropes…

Une tragi-comédie maligne aussi, qui joue et jongle avec l'art et la réalité, au-delà même du film puisque Anne-Dominique Toussaint et Zinc.* ont présenté une exposition des tableaux du peintre fictif Renzo Nervi réalisés pour le film par Adam Martyniak, Milosz Flis et Anita Werter. Intitulée Labyrinthes (comme celle du peintre fictif Renzo Nervi !), cette exposition a eu lieu dans l’espace de la Galerie Cinéma* : « 18 tableaux réalisés pour le film qui nous emportent dans l’univers coloré et énigmatique d’un artiste controversé (et dans celui du cinéaste). Un faux documentaire sur Renzo Nervi, ainsi que des (vraies) interviews avec le réalisateur et les chefs décorateurs, sont visibles dans la petite salle de projection de la Galerie pendant l’exposition. Une vente aux enchères des tableaux est organisée cet été au profit de l’association Action contre la faim. » Une idée aussi généreuse qu'astucieuse puisque les 20 tableaux spécialement créés pour le film pour donner vie à l'univers du peintre interprété par Bouli Lanners (qui a aussi réalisé un des tableaux vendus) sont ainsi vendus aux enchères au profit d'Action contre la faim, du 17 juillet au 31 août. Vous pouvez ainsi participer à la vente aux enchères caritative, ici, ou visiter la galerie virtuelle des oeuvres, là. Vous pourrez également voir les œuvres à la maison Tajan (37 rue des Mathurins, 75008 - Paris), du 21 au 31 août 2023 de 10h à 18h (fermé les 26 et 27 août. Vous y trouverez notamment le tableau RENZO NERVI (né en 360 après Rembrandt) REGARDEZ. Le prix de départ pour toutes les œuvres est à 100 euros.

Entre l'art et la vie, définitivement, peut-être est-il préférable de ne pas choisir, d'opter pour la mise en abyme et de se fondre dans le décor (comme le fait d'ailleurs le cinéaste lui-même dans le film), parce que, comme l'écrivait Oscar Wilde, « la vie imite l'art, bien plus que l'art n'imite la vie », ce qui n'est surtout pas une raison pour vous dispenser de l'art et d'aller voir ce film à l'image de son duo : réjouissant et (car) inclassable ! Souhaitons à cette ode à l'amitié (et à l'émotion inestimable -au sens propre comme au sens figuré- que procure la peinture, et l'art en général), décalée, burlesque, inventive, tendre, inattendue, incisive, mélancolique, profonde et drôle, le même succès estival qu'au Premier jour du reste de ta vie, sorti il y a 15 ans, également en plein été.

© Zinc. Film

Bonus : Rémi Bezançon a aussi réalisé plusieurs spots pour la sécurité routière, dont ce dernier de 2023, formidable, que je vous recommande vivement.

Découvrez la bande-annonce du film Un coup de maître, ici.

*Ce film a été distribué par la jeune maison de distribution, Zinc., tout comme Les Petites victoires de Mélanie Auffret dont je vous avais parlé, ici.

*Galerie Cinéma | 26, rue Saint-Claude 75003 Paris | contact@galeriecinema.com | +33 (0) 1 45 35 14 04 | du mardi au samedi, 11h - 19h