Même s'il a été beaucoup question de l'absence du Grand Journal et du patio Canal + à Cannes cette année, la chaîne n'en demeure pas moins partenaire et acteur essentiels du Festival de Cannes d'abord parce que le mercredi 11 mai sera diffusé en direct, en clair et en exclusivité la cérémonie d’ouverture produite par Canal plus et présentée par Laurent Lafitte. Pour les festivaliers, la cérémonie d'ouverture sera suivie de "Café Society" de Woody Allen.

La cérémonie de clôture sera également produite par Canal + et diffusée le dimanche 22 mai en direct, en clair et en exclusivité. Lors de la conférence de presse officielle du festival (cliquez ici pour retrouver mon article complet sur la conférence de presse du festival avec le programme détaillé), Pierre Lescure ainsi a annoncé des cérémonies "spectaculaires et inventives". Pour les festivaliers, le film de clôture sera cette année la palme d'or 2016.

Michel Denisot, avec son émission LA QUOTIDIENNE DU FESTIVAL, nous invitera à partager sa folle journée cannoise. Quant à Laurent Weil, toujours fidèle au poste, il nous fera vivre chaque soir la montée des marches en direct du célèbre tapis rouge.

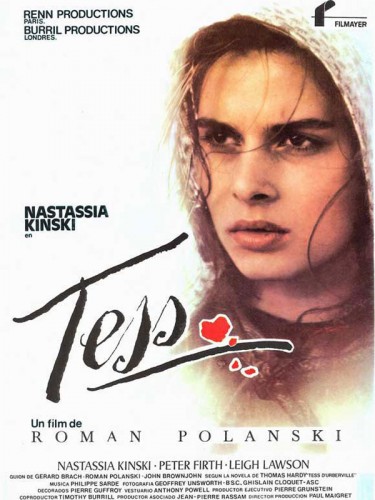

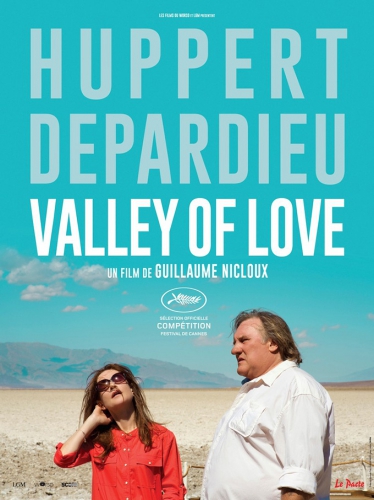

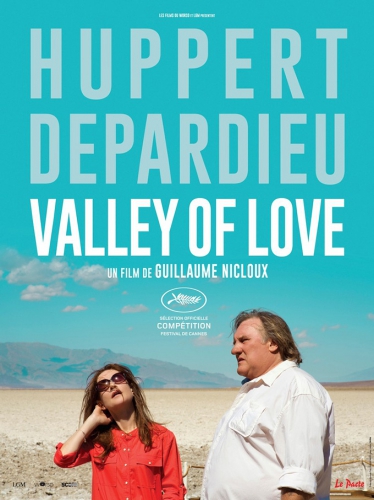

Canal + et Canal + Cinéma diffuseront en première exclusivité, durant toute la durée du festival, les films ayant marqué la précédente édition, comme LA LOI DU MARCHÉ, LA TÊTE HAUTE, TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE, VALLEY OF LOVE…

En ouverture de cette programmation cannoise, MAD MAX FURY ROAD sera diffusé en première exclusivité, complété par l’intégrale de la saga et le documentaire inédit MAD MAX : UNIVERS BRÛLANT une manière de rendre hommage à George Miller, le président du jury 2016.

Canal + proposera ainsi à ses abonnés une programmation spéciale proposant chaque soir un film marquant des éditions 2014 et 2015, reflet de la diversité et de la haute qualité des différentes sélections cannoises.

Sept films emblématiques de l’édition du festival 2015 seront diffusés en exclusivité sur Canal +...et non des moindres: "La tête haute" d'Emmanuelle Bercot (film d'ouverture du Festival de Cannes 2015), le 11 Mai à 20H55 sur Canal +, "Mad Max - Fury road" de George Miller, le 13 Mai à 20H55 sur Canal +, "La loi du marché" de Stéphane Brizé (pour lequel Vincent Lindon a obtenu le prix d'interprétation masculine), le 17 Mai, à 20H55 sur Canal +, "Valley of love" de Guillaume Nicloux, le 17 Mai à 20H55 sur Canal +, "Love" de Gaspar Noé le 17 Mai à 00H30 sur Canal +, "Trois souvenirs de ma jeunesse" d'Arnaud Desplechin le 18 Mai à 20H55 sur Canal +, "Tale of tales" de Matteo Garrone, le 18 Mai à 23H sur Canal +.

Du 10 au 14 Mai, sur Canal + Cinéma, vous pourrez découvrir l'intégrale Mad Max.

Sur Canal + Cinéma, Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes, défendra en personne ses choix de sélectionneur. Il commentera ainsi avec ferveur la sélection officielle des deux années précédentes. A cette occasion seront projetés et commentés les films suivants: "Captives" d'Atom Egoyan (le 13 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "Mad Max -Fury road" de George Miller (le 14 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "Valley of love" de Guillaume Nicloux (le 15 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "Tale of tales" de Matteo Garrone (le 16 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), " Red army", un documentaire de Gabe Polsky (le 17 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "Lost river" de Ryan Gosling (le 18 Mai à 20H50 sur Canal + cinéma), "Une histoire d'amour et de ténèbres" de Natalie Portman (le 19 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "La tête haute" d'Emmanuelle Bercot (le 20 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), "La loi du marché" de Stéphane Brizé (le 21 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma), et enfin "The Rover" de David Michôd (le 22 Mai à 20H50 sur Canal + Cinéma).

Côté émissions, du 11 au 24 mai, l’antenne de Canal + se met à l’heure du festival de Cannes.

LA NOUVELLE ÉDITION, LE GRAND JOURNAL et LE PETIT JOURNAL, les trois grands rendez-vous quotidiens de Canal +, assureront chaque jour la liaison avec le festival. Dans LE GRAND JOURNAL, Maïtena Biraben donnera rendez-vous chaque soir à Laurent Weil en direct des marches avec les plus grandes stars internationales du cinéma. Les envoyés spéciaux Augustin Trapenard et Michel Denisot, quant à eux, proposeront leur page quotidienne cannoise.

Dans ses "Rencontres du cinéma", des rendez-vous de 20 minutes, le dimanche 8, 15 et 22 Mai à 12H20 et en clair sur Canal +, Laurent Weil recevra les stars et les jeunes talents qui font l’actualité de cette 69e édition pour des entretiens exclusifs. Le 8 mai, Kristen Stewart et Jesse Eisenberg s’entretiendront du dernier film de Woody Allen, CAFÉ SOCIETY, qui fait l’ouverture du festival. Le 15 mai, l’équipe de MA LOUTE, de Bruno Dumont, rejoindra Laurent Weil. Le 22 mai, ce sera au tour de celle du thriller de Paul Verhoeven, ELLE, avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte, maître de cérémonie du festival.

Vous pourrez également suivre la QUOTIDIENNE DU FESTIVAL avec Michel Denisot (9 numéros de 20 minutes), du 11 au 14 Mai et du 16 au 20 mai à 22H30 sur Canal +.

Dans "1 jour, 1 nuit", vous pourrez savourer 8 minutes d’un tout-en-images reprenant le meilleur de la journée de Cannes, à déguster avant la présentation par l'intarissable et enthousiaste Thierry Frémaux du film choisi dans l’opération 10 JOURS, 10 NUITS. Du 13 au 22 Mai à 20H40 sur Canal + Cinéma.

A ne pas manquer également, Le Cercle mais aussi Mikrociné (Le rendez-vous hebdomadaire de Canal + Cinéma consacré au court métrage qui se met aux couleurs de la Croisette) les 8, 15 et 22 Mai à 22H30 sur Canal + Cinéma.

Le dispositif digital sera assez conséquent. Laurent Weil, Thierry Frémaux et Daphné Roulier en seront leurs ambassadeurs. L’exhaustivité des images (contenus vidéo, photos du tapis rouge, articles, infographies, gifs, etc.) seront sur le site CANALPLUS.FR/CANNES et sur les réseaux sociaux cinéma de Canal +. Pour la première fois, Canal + crée également sa chaîne événementielle dédiée au festival de Cannes sur DAILYMOTION pour vivre tout le festival en vidéos avec du live, des contenus exclusifs et des pastilles inédites produits par STUDIO BAGEL. Et bien sûr, les cérémonies d'ouverture et de clôture, en direct, en clair et en exclusivité, les marches, le "zapping cannois" quotidien et tous les grands rendez-vous de autour du festival seront diffusés sur CANALPLUS.FR/CANNES et DAILYMOTION.

Enfin, comme toujours, la live TV officielle du festival de Cannes ouvre son antenne pendant toute la durée de l’événement, du mercredi 11 mai au dimanche 22 mai 2016. Coproduite par Canal +, Orange et le Festival de Cannes, elle retransmet quotidiennement et en direct le parcours des équipes des films en sélection officielle : photocalls, interviews, montées des marches, conférences de presse et réactions des équipes des films après les projections dans le grand théâtre Lumière du Palais des festivals. TV FESTIVAL est diffusée et accessible gratuitement sur YouTube et DailyMotion, et disponible sur les offres CANAL (canal 35) et sur la TV d’Orange (canal 29).

Je vous propose, ci-dessous, 2 critiques de films et quelques mots sur un troisième film qui seront diffusés sur Canal + et que je vous recommande tout particulièrement. Vous trouverez également des extraits et photos des conférences de presse cannoises de ces 3 films puisque j'y avais assisté. Avant cela, je vous rappelle que Canal + vous fait actuellement gagner des exemplaires de mon roman "L'amor dans l'âme" dont l'intrigue se déroule...au Festival de Cannes. Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à l'article publié sur le site officiel de Canal plus à ce sujet.

-"Valley of love" de Guillaume Nicloux (compétition officielle 2015, reparti sans récompenses mais pour moi LE film de l'année 2015

-"La loi du marché" de Stéphane Brizé (compétition officielle 2015, prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon)

-"La tête haute" d'Emmanuelle Bercot (film d'ouverture du Festival de Cannes 2015)

Critique de VALLEY OF LOVE de Guillaume Nicloux

C’est à la fin du Festival de Cannes où il figurait en compétition officielle (le film était également en ouverture du Champs-Elysées Film Festival et en clôture du Festival du Film de Cabourg) que j’ai découvert pour la première fois « Valley of love », après 10 jours de grand cinéma qui font que, parfois, les images se mêlent, s’embrouillent, ne sont pas appréciées à leur juste valeur, surtout en un lieu et une époque où chacun se doit de donner (et de proclamer haut et fort) un avis à peine le générique terminé et qui comme le sujet du film finalement (le deuil) se doit d’être zappé. Or, certains films se dégustent plus qu’ils ne se dévorent, et il faut souvent du temps pour en appréhender la force, la profondeur, la pérennité de leurs images. C’est le cas de « Valley of love » qui, à Cannes, m’avait laissé un goût d’inachevé, malgré l’émotion qu’il avait suscitée en moi. Ce fut également sans aucun doute la conférence de presse la plus intéressante de ce 68ème Festival de Cannes. Curieusement, c’est celui auquel je repense le plus souvent et c’est sans aucun doute le pouvoir des grands films que de vous accompagner, de vous donner la sensation d’avoir effectué un voyage à l’issue duquel vous n’êtes plus tout à fait la même personne, c’est pourquoi j’ai décidé de retourner le voir pour vous en parler comme il le mérite…

Isabelle (dont le prénom n’est d’ailleurs jamais prononcé) et Gérard (interprétés aussi par Isabelle –Huppert- et Gérard -Depardieu-) se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils, Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, six mois auparavant. Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre le programme initiatique imaginé par Michael. Quel pitch prometteur et original, en plus de cette prestigieuse affiche qui réunit deux monstres sacrés du cinéma et qui reconstitue le duo de « Loulou » de Pialat, 35 ans après !

Les premières minutes du film sont un modèle du genre. La caméra suit Isabelle qui avance de dos, vers un motel au milieu de nulle part. Une musique étrange et hypnotique (quelle musique, elle mérite presque à elle seul ce voyage !) l’accompagne. Les bruits de ses pas et de la valise marquent la cadence. Au fur et à mesure qu’elle avance, des notes dissonantes se glissent dans la musique. Puis, elle apparaît face caméra, dans la pénombre, son visage est à peine perceptible. Et quand elle apparaît en pleine lumière, c’est derrière les barreaux d’une fenêtre. Elle enlève alors ses lunettes et se dévoile ainsi à notre regard. Tout est là déjà : le cheminement, les fantômes du passé, l’ombre, le fantastique, la sensation d’enfermement, de gouffre obscur. Plus tard, ils se retrouvent. Le contraste est saisissant, entre le corps imposant et généreux de l’un, le corps frêle et sec de l’autre au milieu de ce paysage d’une beauté vertigineuse, infernale, fascinante, inquiétante.

Le décor est le quatrième personnage avec Isabelle, Gérard, le fils absent et omniprésent. La chaleur est palpable, constamment. Des gouttes de sueur perlent sur le front de Gérard, se confondent parfois avec des larmes imaginées, contenues. Les grandes étendues vertigineuses du désert résonnent comme un écho à ce vertige saisissant et effrayant du deuil que ce film évoque avec tellement de subtilité, ainsi que son caractère si personnel et intransmissible. Isabelle n’est ainsi pas allée à l’enterrement de son fils parce qu’elle ne va plus aux enterrements depuis la mort de son père. On imagine que la vie les a l’un et l’autre happés, les a contraints à masquer leur douleur indicible, que ces étendues à perte de vue, le vide et l’enfer qu’elles symbolisent leur permet enfin d’y laisser libre cours « comme une sorte de pèlerinage. » : « Parfois j’ai l’impression que je vais m’effondrer, que plus rien ne me porte. Je me sens vidée, abandonnée », dit ainsi Isabelle.

Grâce à l’humour judicieusement distillé, qui joue sur l’étanchéité des frontières entre leurs identités réelles et leurs identités dans le film (Gérard est acteur, dit être né à Châteauroux, et ne lit que les titres des films pour savoir s’il va accepter un film), elle est végétarienne, le trouve caractériel, lui reproche d’altérer l’écosystème parce qu’il nourrit les lézards. Le comique de situation provient du contraste entre ces deux corps, du contraste visuel aussi de ces deux personnages au milieu du décor (certains plans d’une beauté décalée, imprègnent autant la pellicule que la mémoire des spectateurs), à la fois gigantesques et minuscules dans cette vallée de la mort où ils ont rendez-vous avec leur fils, leur amour perdu. Ces quelques moments de comédie, comme dans le formidable film de Moretti, également en compétition du 68ème Festival de Cannes et également oublié du palmarès (« Mia Madre ») qui aborde le même sujet, permettent de respirer dans ce décor à perte de vue et étouffant avec cette chaleur écrasante, à l’image du deuil qui asphyxie et donne cette impression d’infini et d’inconnu oppressants.

Mon seul regret concerne une scène trop écrite (dans la voiture) qui expose leurs situations respectives mais ce qui m’a gênée à la première vision, me paraît anecdotique à la deuxième. Certaines phrases résonnent avec d’autant plus de justesse qu’elles sont dites par des comédiens qui les prononcent avec une infinie délicatesse, qui trouvent constamment la note juste : « Si on se met à détester quelqu’un avec qui on a vécu c’est qu’on ne l’a jamais vraiment aimé. Quand on aime quelqu’un c’est pour toujours. » La force de ces deux immenses comédiens est de malgré tout nous faire oublier Depardieu et Huppert et de nous laisser croire qu’ils sont ces Isabelle et Gérard. Et il leur suffit de lire une lettre dans le décor épuré d’une chambre, sans autre artifice que leur immense talent, pour nous émouvoir aux larmes sans parler de cette scène finale bouleversante qui m’a ravagée à la deuxième vision autant qu’à la première.

Ce film qui ne ressemble à aucun autre, qui n’est pas dans le spectaculaire et l’esbroufe, mais dans l’intime et la pudeur, aborde avec beaucoup d’intelligence et de sensibilité une réflexion sur le deuil et ce lien distordu avec le réel qu’il provoque, tellement absurde et fou, qu’il porte à croire à tout, même aux miracles, même une rencontre avec un mort dans une vallée du bout du monde. Aux frontières du fantastique qu’il franchit parfois, avec sa musique hypnotique, ses comédiens qui crèvent l’écran et un Depardieu à la présence plus forte que jamais (et il n’est pas question ici seulement de corpulence mais de sa capacité inouïe à magnétiser et occuper l’écran), un décor qui pourrait être difficilement plus cinégénique, intrigant, fascinant, inquiétant, « Valley of love »est un film captivant duquel se dégage un charme étrange et envoûtant.

En résulte une réflexion intéressante sur le deuil qui abolit ou suscite de nouvelles croyances (finalement l’homme ou la femme endeuillé(e) devient peut-être cet homme irrationnel du film de Woody Allen dans le formidable « Irrational man »), finalement comme le cinéma… Ainsi, Lambert Wilson, maître de cérémonie de ce 68ème Festival de Cannes, lors de l’ouverture, n’a-t-il pas dit lui-même « Le cinéma, c’est le rêve, le secret, le miracle, le mystère ». « Valley of love » est ainsi aussi une métaphore du cinéma, ce cinéma qui donne vie aux illusions, cette croyance folle que porte Isabelle face au scepticisme de Gérard.

Une fin qui nous hante longtemps après le générique, une fin d’une beauté foudroyante, émouvante, énigmatique. Un film pudique et sensible qui mérite d’être vu et revu et qui ne pourra que toucher en plein cœur ceux qui ont été confrontés à cet intolérable et ineffable vertige du deuil. L’oublié du palmarès comme le fut un autre film produit par sa productrice Sylvie Pialat l’an passé, l’immense « Timbuktu ».

-Conférence de presse de « Valley of love » au 68ème Festival de Cannes –

Ci-dessous, quelques citations de la conférence de presse cannoise, lors de laquelle les deux acteurs se sont prêtés sans rechigner et avec générosité au jeu des questions, et en particulier Gérard Depardieu, bien plus complexe et passionnant que l’image à laquelle certains voudraient le réduire (j’en veux pour preuve les citations de cette conférence de presse reprises avec démagogie par certains médias qui n’ont pas pris la peine de citer en entier ses propos).

« J’étais émerveillée par le scénario. » Sylvie Pialat

« Je ne me servirai pas du deuil de Guillaume pour le rôle car c’est 1deuil à part mais je peux imaginer le poids de ces lettres. » Depardieu

« Je n’ai pas de vision de l’Ukraine. Je suis comme tout le monde choqué. J’adore peuple ukrainien. Ces conflits ne sont pas de mon ressort. » Depardieu

« Monsieur Poutine, je le connais bien, je l’aime beaucoup et « l’URSS » j’y vais beaucoup ». Depardieu

« Je connais très mal les cinéastes de maintenant. J’aime beaucoup des gens comme Audiard dont le physique me fait penser à son père. » Depardieu

« J’adore les séries et des acteurs comme B. Willis. Je ne rechigne pas devant un bon Rossellini ou un très bon Pialat. » Depardieu

« Je me suis rendu compte que je faisais ce métier par plaisir et parce que ça facilitait la vie. » Depardieu

« J’ai décidé de faire ce métier car je ne voulais pas travailler. Je me suis rendu compte que je voulais vivre. » Depardieu

« Ce film, c’est comme une lecture sur des questions essentielles dont nous avons oublié de nous souvenir. » Gérard Depardieu

« En lisant script sur ces actes manqués de l’oubli, ces interrogations qui nous retombent dessus, je l’ai rarement lu. » Depardieu

« J’avais vu « La Religieuse », un film qui m’avait particulièrement interpellé. » G.Depardieu

« L’idée de départ, qu’on s’appelle Gérard et Isabelle a créé d’emblée un aspect documentaire, un rapport particulier aux rôles. » Huppert

« On se croit sur une autre planète dans la Vallée de la mort. On ne peut se raccrocher à rien. » Isabelle Huppert

« Le lieu a été l’élément déclencheur de l’histoire. » Guillaume Nicloux

Critique de LA TÊTE HAUTE d'Emmanuelle Bercot et récit de la cérémonie d'ouverture 2015 qui avait précédé la projection (tel que publié l'an passé)

« Ce que nous demandons au cinéma, c’est ce que l’amour et la vie nous refusent : le mystère et le miracle. Place au miracle », avait ainsi proclamé Lambert Wilson lors de l’ouverture l’an passé, citant Desnos. « Le cinéma, c’est le rêve le secret le miracle le mystère », a-t-il dit cette année, et je l’écris sans virgules délibérément parce que le cinéma suspend notre souffle, nous embarque dans une autre dimension, oui : secrète, miraculeuse, mystérieuse.

Depuis 3 jours à Cannes, et comme chaque année emportée déjà par la frénésie festivalière (avec une première journée déjà bien remplie et joyeusement hétéroclite), grisée par cette atmosphère si particulière, qu’on ne retrouve qu’à Cannes et où le cœur d’une ville toute entière ne palpite et ne vibre qu’au rythme du festival qu’elle accueille et du 7ème art, ou en tout cas nous en donne la douce sensation, et bien que ce soit mon 15ème Festival de Cannes (et que je peine à la croire tant, chaque fois, j’éprouve la même irrépressible émotion en entendant la musique de Saint-Saëns qui précède les projections officielles ou en découvrant le Grand Théâtre Lumière, cette année ornée de la magnifique affiche avec Ingrid Bergman), j’ai toujours cette impression, que tout y est possible, y compris des miracles. Des miracles cinématographiques, sans aucun doute, le festival, cette année encore, nous en réserve de nombreux à voir défiler les extraits des films en sélection officielle, dont certains m’ont déjà fait frissonner d’impatience.

Cette année encore, c’est l’élégant Lambert Wilson qui a eu la charge d’être le maître de cérémonie et qui a magnifiquement rempli son rôle avec un discours lyrique et engagé, empreint d’humour et de gravité. Il a ainsi évoqué « un nouveau festival, une révolution ». En tout cas, les innovations cette année sont nombreuses avec notamment, en ouverture, un film moins glamour, moins spectaculaire que les films qui ont ouvert le festival ces dernières années (« Gatsby le magnifique » et « Grace de Monaco » ces deux dernières années), plus « engagé », mais non moins intéressant, mais aussi deux présidents du jury au lieu d’un (les frères Coen), et un nouveau président du festival, Pierre Lescure qui remplace l’irremplaçable Gilles Jacob sans oublier une salle magnifiquement rénovée.

Engagé le vibrant discours de Lambert Wilson l’était aussi qui, les yeux clos, nous a demandé de rêver de Cannes : « une femme, Sophia, Meryl, Julianne, Brigitte, Catherine… Lorsqu’on pense au cinéma, nos pupilles restent accrochées aux cils d’une actrice. La femme est le symbole de l’amour sur lequel repose le cinéma. A l’heure où certains voudraient la cacher, la bâillonner, la tenir dans l’ombre, la rendre captive, la violer, la mutiler, la vendre comme une marchandise, le cinéma la met en lumière, la révère, la révèle. Face à la monstrueuse barbarie de la réalité les actrices sont le contrepoids salutaire de la liberté et du désir», a-t-il ainsi déclaré. Finalement les deux visages de Cannes : le rêve et l’engagement, l’évasion du monde et le prisme grossissant de ses blessures et meurtrissures. « Il arrive que la réalité lui intime d’être autre chose », « de créer des héros et héroïnes susceptibles de guider les hommes, la tâche est rude, probablement autant que le monde l’est », « Si les films peuvent amener des hommes à devenir meilleurs, la vie prendrait tout son sens ».

Puis Lambert Wilson a évoqué Truffaut , « Le cinéma, c’est faire faire de jolies choses à de jolies femmes », « Est-ce que ça fait mal l’amour ? », pour en venir à saluer la présence de celle qui lui a inspiré cette citation, Catherine Deneuve : « Celle qui a inspiré cela, nous avons l’honneur et le bonheur de l’avoir parmi nous ce soir, Melle Catherine Deneuve ».

Après ce flamboyant discours, ce sont les danseurs qui ont enflammé la scène du Grand Théâtre Lumière avec la scène d’amour de « Vertigo » d’Hitchcock sublimement chorégraphiée par Benjamin Millepied qui nous a emportés dans son vertige, délicieusement étourdissant, le ballet se confondant avec les images du film, de James Stewart et Kim Novak, à l’image de ce festival qui enlace et entrelace réalité et cinéma au point qu’ils se confondent, comme dans une danse enivrante, et qui célèbre aussi bien le cinéma contemporain que ses classiques.

Après ce moment de grâce et d’émotion, après la projection des extraits des films en sélection officielle et des extraits inénarrables des films des frères Coen, après la montée sur scène du Jury des Longs métrages composé de Rossy de Palma, Sophie Marceau, Sienna Miller, Rokia Traoré, Guillermo del Toro, Xavier Dolan, Jake Gyllenhaal et de ses présidents, Joel et Ethan Coen, l’actrice Julianne Moore qui a reçu son prix d’interprétation pour le film de David Cronenberg « Maps to the stars »( qui lui a été décerné l’an passé mais qu’elle n’avait pu alors recevoir directement, étant absente de la cérémonie du palmarès), a déclaré ouverte cette 68ème édition.

Critique du film « La tête haute » d’Emmanuelle Bercot

Le temps de débarrasser la scène du Grand Théâtre Lumière des apparats de l’ouverture, et nous voilà plongés dans un tout autre univers : le bureau d’une juge pour enfants (Catherine Deneuve), à Dunkerque. La tension est palpable. Le ton monte. Les éclats de voix fusent. Une femme hurle et pleure. Nous ne voyons pas les visages. Seulement celui d’un enfant, Malony, perdu au milieu de ce vacarme qui assiste, silencieux, à cette scène terrible et déroutante dont la caméra frénétique accompagne l’urgence, la violence, les heurts. Un bébé crie dans les bras de sa mère qui finalement conclut à propos de Malony qu’il est « un boulet pour tout le monde ». Et elle s’en va, laissant là : un sac avec les affaires de l’enfant, et l’enfant, toujours silencieux sur la joue duquel coule une larme, suscitant les nôtres déjà, par la force de la mise en scène et l’énergie de cette première scène, implacable. Dix ans plus tard, nous retrouvons les mêmes protagonistes dans le même bureau …

Ce film est réalisé par Emmanuelle Bercot dont j’avais découvert le cinéma et l’univers si fort et singulier avec « Clément », présenté à Cannes en 2001, dans le cadre de la Section Un Certain Regard, alors récompensé du Prix de la jeunesse dont je faisais justement partie cette année-là. Depuis, je suis ses films avec une grande attention jusqu’à « Elle s’en va », en 2013, un très grand film, un road movie centré sur Catherine Deneuve, « né du désir viscéral de la filmer ». Avant d’en revenir à « La tête haute », je ne peux pas ne pas vous parler à nouveau de ce magnifique portrait de femme sublimant l’actrice qui l’incarne en la montrant paradoxalement plus naturelle que jamais, sans artifices, énergique et lumineuse, terriblement vivante surtout. C’est aussi une bouffée d’air frais et d’optimisme qui montre que soixante ans ou plus peut être l’âge de tous les possibles, celui d’un nouveau départ. En plus d’être tendre (parfois caustique mais jamais cynique ou cruel grâce à la subtilité de l’écriture d’Emmanuelle Bercot et le jeu nuancé de Catherine Deneuve), drôle et émouvant, « Elle s’en va » montre que, à tout âge, tout peut se (re)construire, y compris une famille et un nouvel amour. « Elle s’en va » est de ces films dont vous ressortez émus et le sourire aux lèvres avec l’envie d’embrasser la vie.

Et contre toute attente, c’est aussi l’effet produit par « La tête haute » où il est aussi question de départ, de nouveau départ, de nouvelle chance. Avec beaucoup de subtilité, plutôt que d’imprégner visuellement le film de noirceur, Emmanuelle Bercot a choisi la luminosité, parfois le lyrisme même, apportant ainsi du romanesque à cette histoire par ailleurs particulièrement documentée, tout comme elle l’avait fait pour « Polisse » de Maïwenn dont elle avait coécrit le scénario. Le film est riche de ce travail en amont et d’une excellente idée, avoir toujours filmé les personnages dans un cadre judiciaire : le bureau de la juge, des centres divers… comme si toute leur vie était suspendue à ces instants.

Le grand atout du film : son énergie et celle de ses personnages attachants interprétés par des acteurs judicieusement choisis. Le jeune Rod Paradot d’abord, l’inconnu du casting qui ne le restera certainement pas longtemps et qui a charmé l’assistance lors de la conférence de presse hier, avec son sens indéniable de la répartie (« la tête haute mais la tête froide »…), tête baissée, recroquevillé, tout de colère rentrée parfois hurlée, dont la présence dévore littéralement l’écran et qui incarne avec une maturité étonnante cet adolescent insolent et bravache qui n’est au fond encore que l’enfant qui pleure des premières minutes. Catherine Deneuve, ensuite, une nouvelle fois parfaite dans ce rôle de juge qui marie et manie autorité et empathie. L’éducateur qui se reconnaît dans le parcours de ce jeune délinquant qui réveille ses propres failles incarné par Benoît Magimel d’une justesse sidérante. La mère (Sara Forestier) qui est finalement l’enfant irresponsable du film, d’ailleurs filmée comme telle, en position fœtale, dans une très belle scène où les rôles s’inversent. Dommage (et c’est mon seul bémol concernant le film) que Sara Forestier ait été affublé de fausses dents (était-ce nécessaire ?) et qu’elle surjoue là où les autres sont dans la nuance, a fortiori les comédiens non professionnels, excellents, dans les seconds rôles.

Ajoutez à cela des idées brillantes et des moments qui vous cueillent quand vous vous y attendez le moins : une main tendue, un « je t’aime »furtif et poignant, une fenêtre qui soudain s’est ouverte sur « Le Monde » (littéralement, si vous regardez bien…) comme ce film s’ouvre sur un espoir.

Après « Clément », « Backstage », « Elle s’en va », Emmanuelle Bercot confirme qu’elle est une grande scénariste et réalisatrice avec qui le cinéma va devoir compter, avec ce film énergique et poignant, bouillonnant de vie, qui nous laisse avec un salutaire espoir, celui que chacun peut empoigner son destin quand une main se tend et qui rend un bel hommage à ceux qui se dévouent pour que les enfants blessés et défavorisés par la vie puissent grandir la tête haute. Un film qui « ouvre » sur un nouveau monde, un nouveau départ et une bouffée d’optimisme. Et ça fait du bien. Une très belle idée que d’avoir placé ce film à cette place de choix et de lui donner cette visibilité.

Conférence de presse

Ci-dessous, quelques citations de la conférence de presse du film à laquelle j’ai assisté hier. Une passionnante conférence au cours de laquelle il a été question de nombreux sujets, empreinte à la fois d’humour et de gravité, puisqu’a aussi été établi un lien entre le choix de ce film pour l’ouverture et les récents événements en France auxquels le film fait d’ailleurs, d’une certaine manière, écho. Vous pouvez revoir la conférence sur le site officiel du festival. Dommage que Catherine Deneuve (étincelante) ait eu à se justifier (très bien d’ailleurs, avec humour et intelligence) de propos tenus dans la presse, extraits de leur contexte et qui donnent lieu à une polémique qui n’a pas de raison d’être.

« Je tenais à ce que tout soit absolument juste » -Emmanuelle Bercot (à propos de tout ce qui se passe dans le cadre judiciaire où elle a fait plusieurs stages avec ce souci de vraisemblance et même de véracité). « Les personnages existaient avant les stages puis ont été nourris par la part documentaire ».

« La justice des mineurs est un honneur de la France » – Emmanuelle Bercot

« Si c’est méchant, j’espère que c’est drôle ». – Catherine Deneuve à propos d’une question d’une journaliste au sujet de la caricature de Charloe Hebdo (très cruelle) à son sujet et qu’elle n’avait pas encore vue.

« C’était très important pour moi que ce film ait son socle dans le Nord. » Emmanuelle Bercot

« Ouvrir le festival avec ce film est aussi une réponse à ce début d’année difficile qu’a connu la France. » Catherine Deneuve

« En France, les femmes cinéastes ont largement la place de s’exprimer et énormément de femmes émergent. » E.Bercot

« Moi c’est le scénario qui m’a beaucoup plu et tous les personnages. C’est un scénario qui m’a plu tout de suite. » Catherine Deneuve

« Pour être star, il faut du glamour et du secret, ne pas tout montrer de sa vie privée. » – Catherine Deneuve

« Il y a une matière documentaire très forte dans l’écriture, en revanche je ne voulais pas un style documentaire dans l’image. » Bercot

Sara Forestier : « A la lecture du scénario, j’ai pleuré. Le film m’a piqué le coeur. »

« C’est totalement inespéré que ce film soit à une telle place, c’est un grand honneur. » Emmanuelle Bercot

LA LOI DU MARCHE de Stéphane Brizé

Ci-dessus photos Inthemoodforcannes.com prises au Festival de Cannes 2015

« La Loi du marché » de Stéphane Brizé nous fait suivre Thierry incarné (ce mot n’a jamais trouvé aussi bien sa justification) par Vincent Lindon, un homme de 51 ans qui, après 20 mois de chômage commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral.

C’était un des films du Festival de Cannes 2015 que j’attendais le plus et mes attentes n’ont pas été déçues. Je suis ce cinéaste, Stéphane Brizé, depuis la découverte de son film « Le bleu des villes » (qui avait obtenu le prix Michel d’Ornano au Festival du Cinéma Américain de Deauville), il m’avait ensuite bouleversée avec « Je ne suis pas là pour être aimé » et « Mademoiselle Chambon » . Une nouvelle fois et comme dans ce film précité, le mélange de force et de fragilité incarné par Lindon, de certitudes et de doutes, sa façon maladroite et presque animale de marcher, la manière dont son dos même se courbe et s’impose, dont son regard évite ou affronte : tout en lui nous fait oublier l’acteur pour nous mettre face à l’évidence de ce personnage, un homme bien (aucun racolage dans le fait que son fils soit handicapé, mais une manière simple de nous montrer de quel homme il s’agit), un homme qui incarne l’humanité face à la loi du marché qui infantilise, aliène, broie. Criant de vérité.

Dès cette première scène dans laquelle le film nous fait entrer d’emblée, sans générique, face à un conseiller de pôle emploi, il nous fait oublier l’acteur pour devenir cet homme à qui son interprétation donne toute la noblesse, la fragilité, la dignité.

Comme point commun à tous les films de Stéphane Brizé, on retrouve cette tendre cruauté et cette description de la province, glaciale et intemporelle. Ces douloureux silences. Cette révolte contre la lancinance de l’existence. Et ce choix face au destin.

Brizé filme Lindon souvent de dos, rarement de face, et le spectateur peut d’autant mieux projeter ses émotions sur cette révolte silencieuse. On voit mal comment le prix d'interprétation pourrait lui échapper tant sa prestation est remarquable.

Et puis, parce que ça se passe de commentaires, quelques extraits du beau discours de clôture de l’acteur dont , un discours dont la dernière phrase m’a ravagée autant que la fin de « Mia madre », il y avait comme un écho d’ailleurs… : « Je vous remercie d’avoir posé un regard aussi bienveillant et avec autant d’émotion sur le travail que Stéphane Brizé a fait avec moi et a fait tout court. » , « Ils ont contribué à un des trois plus jours de ma vie. C’est un acte politique de choisir un film comme celui-là. Je dédie ce prix à ces gens qui ne sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu’ils méritent et aux acteurs qui ont joué avec moi sans qui je ne serais pas là, j’ai l’impression que ce n’est pas moi qui suis là. », « Une pensée pour ma maman qui n’est plus là et mon père qui n’est plus là, quand je pense que j’ai fait tout cela pour qu’ils me voient et ils ne sont plus là. »