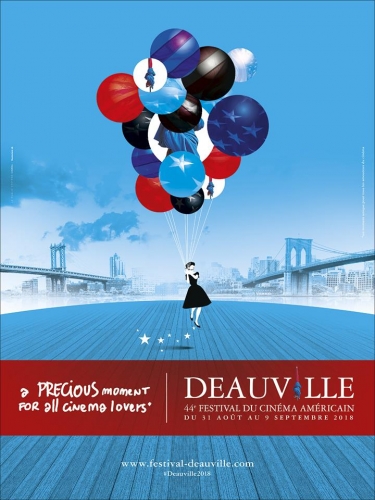

Les membres du jury du 44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville présidé par Sandrine Kiberlain

De cette édition 2018 du Festival du Cinéma Américain, nous connaissions d'ores et déjà :

- la sublime affiche avec toujours les codes habituels que sont les couleurs de la bannière étoilée ( pont ici au sens figuré et au sens propre entre la Normandie et les Etats-Unis), l'évocation des planches, le voyage immobile auquel invite le festival, et une belle sensation d'ailleurs, de légèreté, de liberté, d'envol qui en émane,

- le nom de la présidente du jury qui sera donc la comédienne, réalisatrice et chanteuse Sandrine Kiberlain (quel judicieux choix !). Ainsi est-elle présentée dans l'annonce du festival :

"Comédienne plébiscitée par des réalisateurs tels que Jacques Audiard, Stéphane Brizé, Alain Resnais, Claude Miller, André Téchiné, Benoît Jacquot, Jean-Paul Rappeneau, Nicole Garcia, Eric Rochant, Pascal Bonitzer, Pierre Salvadori ou encore Philippe Le Guay,

Sandrine Kiberlain remporte le César du Meilleur espoir féminin en 1996 pour En avoir (ou pas) de Laetitia Masson, avant d’être distinguée en 2014 par le César de la Meilleure actrice pour son rôle dans 9 mois ferme d’Albert Dupontel.

Après avoir dirigé le Jury de la Caméra d’Or du Festival de Cannes en 2017, elle présidera le Jury de la 44e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville."

En bonus, en bas de cet article, je vous propose ma critique d'un de mes films préférés avec Sandrine Kiberlain, Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé tandis que son remarquable En guerre est actuellement à l'affiche (ma critique, en bas de cet article, pour une double raison puisque Stéphane Brizé sera également membre du jury).

Nous savons en effet désormais que Sandrine Kiberlain sera accompagnée de :

Sabine AZEMA

Comédienne

Alex BEAUPAIN

Auteur-compositeur-interprète

Leila BEKHTI

Comédienne

Stéphane BRIZÉ

Réalisateur & scénariste

Sara GIRAUDEAU

Comédienne & réalisatrice

Xavier LEGRAND

Réalisateur, scénariste & comédien

Pierre SALVADORI

Réalisateur, scénariste & comédien

Leïla SLIMANI

Romancière

Plus que jamais cette année, je vous ferai vivre le Festival en direct ici, sur http://inthemoodforcinema.com et http://inthemoodforfilmfestivals.com et sur mes réseaux sociaux, sur twitter (@Sandra_Meziere et @moodfdeauville), sur Facebook (http://facebook.com/inthemoodfordeauville et http://facebook.com/inthemoodforcinema) et sur Instagram (@sandra_meziere).

Vous pourrez également me retrouver dans la presse chaque jour pendant le festival, je vous en dirai bientôt plus...

En partenariat avec le CID, je vous fais également gagner ici pass et invitations pour le festival.

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville 2018 aura lieu du 31 août au 9 septembre, au CID.

En attendant, retrouvez mon compte rendu du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017, ici.

Critique de MADEMOISELLE CHAMBON

Cela pourrait se résumer en une phrase : Jean (Vincent Lindon), maçon, bon mari et père de famille, croise la route de la maîtresse d'école de son fils, Mademoiselle Chambon (Sandrine Kiberlain) ; leurs sentiments réciproques vont s'imposer à eux. Enfin non, justement, cela ne se résume pas en une phrase parce que tout ce qui importe ici réside ailleurs que dans les mots, même si ce film est inspiré de ceux du roman d'Eric Holder.

Les mots sont impuissants à exprimer cette indicible évidence. Celle d'un regard qui affronte, esquive, tremble, vacille imperceptiblement. Celle d'une lèvre dont un rictus trahit un trouble ou une blessure. Celle d'une rencontre improbable mais impérieuse. Entre un homme qui ne sait pas manier les mots (la preuve, c'est son fils qui lui apprend ce qu'est le complément d'objet direct) et vit du travail de ses mains et une femme dont c'est le métier que de manier les mots, les apprendre. Lui construit des maisons, elle déménage sans cesse. Lui est ancré dans la terre, elle est évanescente. Il a un prénom, elle est avant tout mademoiselle. Lui a un lien douloureux et charnel avec son père, ses parents à elle ne lui parlent que par téléphone interposé et pour lui faire l'éloge de sa sœur. Et pourtant, et justement : l'évidence. La musique va alors devenir le langage qui va cristalliser leurs émotions, et les sanglots longs des violons (pas de l'automne, comme ceux de Verlaine, mais ici du printemps, avec une langueur plus mélancolique que monotone) exprimer la violence de leurs irrépressibles sentiments.

Comme dans le magnifique « Je ne suis pas là pour être aimé », on retrouve cette tendre cruauté et cette description de la province, glaciale et intemporelle. Ces douloureux silences. Cette sensualité dans les gestes chorégraphiés, déterminés et maladroits. Cette révolte contre la lancinance de l'existence. Et ce choix face au destin. Cruel. Courageux ou lâche. (Magnifique scène de la gare dont la tension exprime le combat entre ces deux notions, la vérité étant finalement, sans doute, au-delà, et par un astucieux montage, Stéphane Brizé en exprime toute l'ambivalence, sans jamais juger ses personnages...). On retrouve aussi cet humour caustique et cette mélancolie grave, notamment dans la scène des pompes funèbres qui résume toute la tendresse et la douleur sourdes d'une existence et qui fait écho à celle de la maison de retraite dans « Je ne suis pas là pour être aimé. »

Mais ce film ne serait pas ce petit bijou de délicatesse sans l'incroyable présence de ses acteurs principaux, Vincent Lindon d'abord, encore une fois phénoménal, aussi crédible en maçon ici qu'en avocat ailleurs. Son mélange de force et de fragilité, de certitudes et de fêlures, sa façon maladroite et presque animale de marcher, de manier les mots, avec parcimonie, sa manière gauche de tourner les pages ou la manière dont son dos même se courbe et s'impose, dont son regard évite ou affronte : tout en lui nous faisant oublier l'acteur pour nous mettre face à l'évidence de ce personnage. Et puis Sandrine Kiberlain, rayonnante, lumineuse, mais blessée qui parvient à faire passer l'émotion sans jamais la forcer. Aure Atika, qui interprète ici l'épouse de Vincent Lindon, est, quant à elle, absolument méconnaissable, et d'une sobriété remarquable et étonnante. Sans doute faut-il aussi une direction d'acteurs d'une précision, d'une sensibilité rares pour arriver à une telle impression d'évidence et de perfection ( la preuve, les seconds rôles sont d'ailleurs tout aussi parfaits).

Une histoire simple sur des gens simples que Stéphane Brizé (avec la complicité de Florence Vignon, déjà co-scénariste du très beau « Le bleu des villes ») compose avec dignité dans un film épuré, sensible qui fait de ses personnages des héros du quotidien emprisonnés dans un fier et douloureux silence (résumé par le dernier plan d'une belle luminosité derrière les barreaux d'une fenêtre ). Un film qui, encore une fois, rappelle le cinéma de Claude Sautet (notamment par l'utilisation du violon et de la musique comme éléments cristallisateurs qui rappellent « Un cœur en hiver » mais aussi par la sublimation d'une « histoire simple ») qui, tout en « faisant aimer la vie » et la poésie des silences, en souligne toute la quotidienne et silencieuse beauté, cruelle et dévastatrice.

Critique de EN GUERRE de Stéphane Brizé

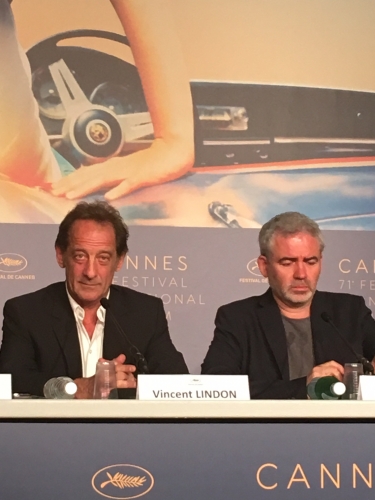

Aux premiers jours du Festival de Cannes, c’était LE film dont il était impensable qu’il ne soit pas au palmarès de cette 71ème édition, la projection officielle s’étant achevée par une standing ovation de 15 minutes. Vincent Lindon était en effet largement pressenti pour le prix d’interprétation (c’était certes avant la projection de Dogman et la prestation remarquable de Marcello Fonte qui a finalement reçu ce prix de la part du jury présidé par Cate Blanchett), un prix qu’il aurait alors reçu pour la deuxième fois à Cannes et pour la deuxième fois pour un film de Stéphane Brizé puisque son rôle dans La loi du marché lui avait valu le prix d’interprétation du Festival de Cannes 2015. Le film est reparti sans un prix (qu’il aurait indéniablement mérité), néanmoins la projection officielle et la conférence de presse auxquelles j’ai eu le plaisir d’assister restent parmi les grands moments de ce Festival de Cannes 2018.

Synopsis : Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo (Vincent Lindon), refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Stéphane Brizé, avec ce sujet qui aurait pu être rugueux et même rébarbatif, réalise un film prenant de la première à la dernière seconde. La tension monte d'un cran après La loi du marché comme si le vigile du film en question avait décidé de partir au combat. Beaucoup plus en colère et résolu est ce nouveau personnage de représentants des salariés en lutte incarné par Vincent Lindon que Brizé filme là aussi au plus près comme dans La loi du marché, là aussi souvent de dos, mais cette fois un dos fier et combattif quand celui du personnage qu’il incarnait dans cet autre film était constamment courbé.

Stéphane Brizé a réalisé En Guerre pour comprendre ce qu’il y a derrière les images des médias qui témoignent de la violence à l’occasion de plans sociaux, pour comprendre les raisons du surgissement de cette violence. Le style documentaire, documentaire de guerre même, auquel le film emprunte constamment, place d’emblée le spectateur au cœur du combat, la caméra l’encerclant, l’enfermant même, ne laissant pas aux salariés (et aux spectateurs !) le temps de respirer.

Brizé nous immerge au cœur de l’action là où les médias instaurent une distance, ne prenant pas le temps de savoir ce qui se cache derrière ce qu’ils (dé)montrent avec plus ou moins d’objectivité. Le film commence et s’achève ainsi par un reportage de BFM TV qui interprète et dramatise à outrance, ou à l’inverse traite avec une froide indifférence des situations humaines terribles. Les derniers plans en sont d’autant plus glaçants. La remarquable musique de Bertrand Blessing d'une puissance rare, qui épouse la colère et les grondements des salariés, place le spectateur au cœur du combat dès les premiers plans. En Guerre a ainsi été tourné en seulement 23 jours, ce qui contribue aussi à ce sentiment d’urgence, de course contre le temps, de lutte sans répit.

Vincent Lindon est une nouvelle fois d’une intensité et d’une implication exceptionnelles et on n'imagine guère qui mieux que lui aurait pu incarner cet homme pour qui ce combat est une question d'honneur et même une raison de vivre. Stéphane Brizé collabore pour la 4ème fois avec lui après Mademoiselle Chambon, Quelques heures de printemps et La Loi du marché. Cette fois, il incarne un homme plus bruyant, résistant alors que ses précédents personnages dans les films de Stéphane Brizé subissaient davantage et étaient surtout silencieux. Ainsi, dans le petit bijou de délicatesse qu’est Mademoiselle Chambon, son mélange de force et de fragilité, de certitudes et de fêlures, sa façon maladroite et presque animale de marcher, de manier les mots, avec parcimonie, sa manière gauche de tourner les pages ou la manière dont son dos même se courbait et s'imposait, dont son regard évitait ou affrontait : tout en lui nous faisant oublier l'acteur pour nous mettre face à l'évidence de ce personnage. Ici, il est entouré d’acteurs non professionnels, en première ligne du combat, et il est aussi bluffant que dans ces rôles précédemment évoqués, plus effacés. Cette fois, c’est un homme constamment en colère, dévoré par son engagement, sa rage de défendre et de résister.

Stéphane Brizé et son co-scénariste Olivier Gorce ont rencontré énormément de gens pour bien appréhender tous les rouages de ces situations : ouvriers, DRH, chefs d’entreprises, avocats spécialisés dans la défense des salariés ou des intérêts des entreprises. Et cela se ressent tant les discours des uns et des autres sont crédibles, précis, criants de vérité, ce qui permet aussi d’éviter tout manichéisme, et ce qui donne encore plus de force au propos. Certaines joutes verbales nous font oublier qu’il s’agit d’une fiction tant cela sonne vrai.

Dialogues précisément écrits, plans séquences époustouflants, musique d’une puissance saisissante, interprétation et direction d’acteurs remarquables, tout cela concourt à ce film d'une force rare qui nous met sous tension de la première à la dernière seconde. Une démonstration implacable. À chacun de ses films, Brizé au-delà des réalités sociales qu'ils reflètent dresse le portrait de personnages qui nous accompagnent bien après le générique de fin. Et cet Amédéo restera sans aucun doute dans nos mémoires de cinéphiles, de même que ce dénouement qui nous saisit et nous laisse KO d’émotion a contrario de l’analyse clinique de la chaîne d’information qui le relate. Bouleversant.

Extraits de la conférence de presse

Stéphane Brizé :

"On amassé une matière du réel très importante pour construire la parole la plus honnête et objective possible."

"Le film emprunte à la dramaturgie du documentaire et surtout pas du reportage puisque la dramaturgie éclaire ce que le reportage ne montre pas. Je ne comprends pas pourquoi on ferme des entreprises rentables en France. La fiction va remplir les trous béants que le reportage ne remplit pas car il ne prend pas le temps".

Vincent Lindon :

"Convoquer ce film à Cannes c'est faire de la politique, c'est montrer qu'on peut aussi éveiller, prévenir, informer, de ce qui passe dans le monde. "

"Je suis fier de pouvoir essayer d'aider des gens qui sont plus en difficulté ou en faiblesse que moi. Il y a toujours une tendance de dire aux gens plus puissants "ce n'est pas à toi de t'en mêler".

"Ma passion c'est le gens. J'aime discuter. Les plus grands musées, les plus grands livres, les plus grands voyages, je les fais en étant auprès des gens."

"Je n'aime que les gens qui font, qui agissent, qui font avancer le monde. »