CRITIQUE – LE COURS DE LA VIE de Frédéric Sojcher (au cinéma le 10 mai 2023)

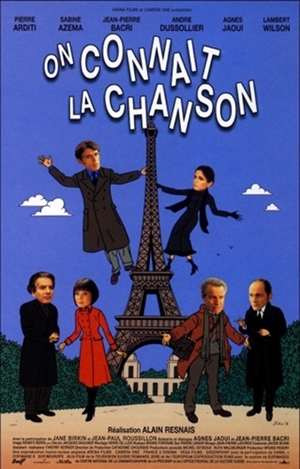

Dans On connaît la chanson d’Alain Resnais, dont Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont signé le (si inventif) scénario, dans le dernier acte, à l’occasion d’une fête, tous les protagonistes sont réunis, et chaque personnage laisse tomber son masque, de fierté ou de gaieté feinte. Dans l’appartement dans lequel a eu lieu cette fête, ne reste qu’un sol jonché de bouteilles et d'assiettes vides, le lieu comme les personnages alors débarrassés du souci des apparences, et du rangement (de tout et chacun dans une case). Les personnages d'On connaît la chanson sont ainsi avant tout seuls, enfermés dans leurs images, leurs solitudes, leur inaptitude à communiquer, et les chansons leur permettent souvent de révéler leurs vérités, personnalités ou désirs masqués, tout en ayant souvent un effet tendrement comique. La séquence finale se termine cependant ensuite par une pirouette, toute l’élégance de Resnais et de ses scénaristes figurant là, dans cette dernière phrase qui nous laisse avec un sourire, et l’envie de saisir l’existence avec légèreté. C’est avec ce même sentiment que j’ai quitté, bouleversée, les personnages du film de Frédéric Sojcher (qui eux ne communiquent pas par chansons interposées mais par leçon de scénario interposée), celui de vouloir embrasser (et scénariser) chaque parcelle de seconde de l’existence.

Ce début d’année 2023 n’a pourtant pas été avare en (excellents) films sur le cinéma : Empire of light de Sam Mendes, la fresque foisonnante de Damien Chazelle, Babylon, mais surtout The Fabelmans de Steven Spielberg. Ce dernier, en plus d’être une ode à la magie du cinéma qui éclaire et sublime la réalité (à l’image de cette hypnotique danse à la lueur des phares qu’il met en scène), démontre le pouvoir cathartique de l’art. Un film mélancolique et flamboyant, intime et universel. Le cours de la vie de Frédéric Sojcher, cette quatrième déclaration d’amour cinématographique de l’année au septième art, contre toute apparence, ne manque pas de points communs avec la nouvelle œuvre de Spielberg. Dans l’un comme dans l’autre film, le cinéma est un pansement sur les plaies béantes de l’existence et de l’âme. L’un et l’autre sont aussi de remarquables mises en abyme, à la fois intimes et universelles. Je précise en préambule que c’est même une double mise en abyme me concernant, ayant fait partie de la première promotion du Master 2 Scénario, réalisation, production que Frédéric Sojcher a initiée et dirige toujours à la Sorbonne, et ayant suivi ses cours à Rennes puis à Paris. À son actif également : cinq longs métrages, trois fictions et deux documentaires.

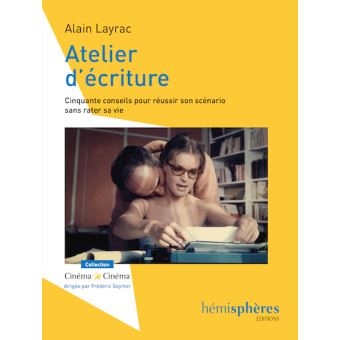

Dans son indispensable livre sur le scénario Atelier d’écriture (publié dans la collection que dirige Frédéric Sojcher aux éditions Hémisphères, réédité ce mois-ci avec une nouvelle couverture), le scénariste du Cours de la vie, Alain Layrac, recommande Martin Eden, le roman de Jack London qui, selon lui, « décrit mieux qu’aucun autre livre ce sentiment euphorisant et éphémère de la satisfaction du travail d’écriture accompli. » C’est en effet un -sublime- roman (que je vous recommande au passage) qui entrelace la fièvre créatrice et amoureuse qui emprisonnent, aveuglent et libèrent. Un entrelacs que l’on retrouve aussi dans Le cours de la vie. Ce sont deux livres dont les souvenirs, puissants, ne m’ont pas quittée, même des années après leur lecture. Les mots du livre d’Alain Layrac m’ont ainsi accompagnée après sa lecture en 2017 (une amie que je ne remercierai jamais assez avait eu la bonne idée de me l’offrir), et aujourd’hui encore, comme cela peut être le cas pour les personnages d’un roman ou d’un film, ils continuent à vivre avec moi, intégrés à ma propre histoire. Et puis le livre avait pour couverture initiale une image du film Les choses de la vie de Claude Sautet, c’était forcément déjà une belle promesse. Au-delà de ses excellents conseils d’écriture, de ce livre je garde en mémoire des passages particulièrement forts qui ont d’ailleurs donné lieu à des scènes très émouvantes dans le film de Frédéric Sojcher mais aussi des phrases qui font particulièrement écho comme cette phrase d’Harold Mac Millan : « On devrait utiliser le passé comme trempoline et non comme sofa. » Ou encore cette citation de l’auteur : « Tant que j’aurai l’envie de raconter une histoire, je resterai vivant. »

Si, en apparence, adapter un essai en scénario peut sembler improbable, j’espère que cette introduction lèvera vos doutes à ce sujet. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’un essai. Sans doute ce livre aurait-il déjà pu s’appeler Le cours de la vie… L’affiche (très réussie) du film, en écho au double sens du titre, donne le ton et évoque ainsi déjà judicieusement cette mise en abyme mais aussi la nostalgie dont est empreint le long-métrage.

Le film se déroule ainsi sur une journée de masterclass d’une scénariste dans une école de cinéma. Le scénario du film applique la célèbre règle des trois unités : unité de lieu, de temps et d’action. Noémie (Agnès Jaoui) retrouve Vincent (Joanthan Zaccaï), son amour de jeunesse, dans l'école de cinéma de Toulouse dont il est désormais directeur pour y donner une masterclass, à l’invitation de ce dernier. Et si Noémie ne donnait pas seulement une masterclass pour les étudiants de l’école mais s’adressait aussi à quelqu’un en particulier ? Et si… C’est ainsi la formule magique du scénariste selon Alain Layrac (que Noémie enseigne à ses élèves), celle qui permet de démarrer toute histoire.

Être auteur, n’est-ce pas aussi être le scénariste de sa propre vie, entremêler sans cesse fiction et réalité, faire de sa vie le matériau de sa fiction, et instiller du romanesque dans sa vie ? En écrivant pour tous, n'écrit-on pas toujours pour une seule personne en particulier ? Noémie se livre ainsi à travers sa leçon de scénario qui va influer sur le cours de la vie (estudiantine et personnelle) de ses étudiants mais aussi sur celui de sa propre histoire. La masterclass va aussi transformer la vie des étudiants mais aussi celles de la scénariste et du directeur d’école et ainsi leur donner l’occasion à l’un et l’autre de revenir sur ce passé qui n’a jamais cessé de les habiter, et qui est resté en suspens. La salle de cours va devenir un antre dont le cadre protecteur et où le prisme du cours permettront de dire des vérités indicibles à la lumière crue de l’extérieur, comme la salle de cinéma dans laquelle chacun est à l’abri des tumultes du monde.

Jonathan Zaccaï est parfait dans le rôle de Vincent, directeur d’école aussi réservé et maladroit que son écharpe (rouge) est voyante. Géraldine Nakache interprète elle aussi avec beaucoup de nuances et sensibilité un magnifique personnage en retrait mais essentiel, celui de la belle-soeur de Vincent, sorte de double du spectateur, puisqu’elle est la régisseuse de l’école de cinéma, et voit tout par le prisme de l’écran, mais aussi double de Noémie, ayant vécu comme elle un drame qui a changé le cours de sa vie. Agnès Jaoui est successivement drôle, touchante, bouleversante, mais toujours charismatique dans ce magnifique rôle de femme qui semble écrit pour elle tant elle rayonne, convoquant des images puissantes par la « simple » force de ses mots et de son interprétation, comme lors de ce sublime monologue au sujet de son frère ou lors de l’évocation d’un cœur en plastique de fête foraine qui ne s’est jamais dégonflé pendant 30 ans.

Grâce à un dispositif ingénieux de réalisation et de montage et au travail du chef opérateur Lubomir Bakchev, les scènes de masterclass (filmées à plusieurs caméras et par le recours au flou, à des recadrages brusques...) ne sont jamais ennuyeuses ou didactiques mais toujours vivantes et rythmées.

Le film est certes un coup de projecteur sur le magnifique métier de scénariste mais aussi sur le rôle essentiel du compositeur, le troisième auteur du film. Il met en exergue le rôle primordial de la musique de film, que celle-ci exacerbe ou accompagne ou même suscite une émotion. Ainsi, aucun des extraits de films choisis par Noémie pour illustrer sa leçon de scénario n’est visible par le spectateur. Nous les « voyons » alors à travers le regard des étudiants mais surtout nous les entendons. Merveilleuse idée (même si elle fut au départ en partie dictée par des raisons budgétaires) qui nous plonge dans l’univers des films grâce aux inoubliables musiques de Vladimir Cosma. Le compositeur a ainsi accepté que Frédéric Sojcher choisisse dans le catalogue de musiques qu’il a créées pour d’autres films. En plus de ces musiques préexistantes, Vladimir Cosma (dont je vous avait dit à quel point son concert au Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule en 2017 était inoubliable, l’occasion d’entendre la musique de La septième cible, La Boum, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Chèvre et tant d'autres, jouées par un orchestre symphonique) a aussi composé ici un morceau et une chanson originale que l’on entend au générique et dans la cour de l’école, quand les étudiants autour de l’arbre entament les paroles d’un refrain : Et si…, une chanson pour laquelle Vladimir Cosma a travaillé avec le parolier Jean-Pierre Lang.

« La qualité d’un scénariste, ce n’est pas tant l’imagination que le sens de l’observation des autres et de soi-même. Il faut aimer les personnages, leurs défauts, leurs faiblesses ,comme leurs qualités, peut-être même encore plus leurs défauts » rappelle ainsi Noémie à ses étudiants. Une leçon de scénario est finalement une leçon de vie, comme ce film qui nous invite à regarder (les images, les autres, l’existence) plus intensément. Un cours sur la vie autant qu’un cours de cinéma.

Cette journée est pour Noémie une parenthèse après laquelle en apparence rien n’a changé et après laquelle rien ne serait tout à fait pareil. Comme pour le spectateur, après ce vibrant hommage au cinéma savoureusement anticonformiste (adapter un essai sur le scénario et faire d'une masterclass le cadre des 3/4 d'un film, il fallait oser, et pourtant cela fonctionne incroyablement grâce...au scénario, mais aussi à la réalisation, constamment en mouvement). Et puis cette fin, inattendue et poignante, est une de celles que je n’oublierai pas, qui continuera à m’accompagner comme Martin Eden et le livre d’Alain Layrac. Elle m’a fait penser au fameux « Brûle la lettre » des Choses de la vie (on y revient) qui ne cesse de résonner dans mon esprit comme une ultime dissonance. Un hommage au cinéma, au métier de scénariste, à la musique de film, mais aussi au pouvoir des mots.

Ceux qui auront connu la peine ineffable d’un deuil insurmontable en seront d’autant plus émus, tant le sujet, à travers deux magnifiques personnages de femmes, est traité avec délicatesse et poésie. Une magnifique histoire d’amour, teintée d’humour et de mélancolie, qui entremêle sens de l'existence et du cinéma et qui nous invite à mieux regarder l’une et l’autre, mais aussi à nous laisser emporter par le tourbillon de la vie, à l'unisson de ce magnifique plan, lorsque la caméra virevolte autour d’un arbre, sublimé par la musique de Vladimir Cosma*.

« Tant que j’aurai envie de raconter une histoire, je serai vivant. » Ce film nous conforte dans l’idée que raconter des histoires n’est pas une manière de fuir la vie mais de l’exalter, l’adoucir, la sublimer, la regarder passionnément, la savourer plus intensément. La force des histoires, des mots, du montage, de la musique prennent ici tout leur sens, si noble, en résonance avec nos fêlures, nos regrets, nos rêves, nos espérances, nos sentiments enfouis, jusqu’à, peut-être, modifier le cours de notre vie. Bref, une démonstration implacable et passionnante de la puissance du cinéma, des personnages quand ils sont comme ici "uniques et universels", et évidemment du scénario.

Le cours de la vie a reçu le Prix Cineuropa et le Prix RTBF au Love International Film Festival de Mons.

*Vladimir Cosma, compositeur de plus de 500 musiques de films, est de retour sur la scène du Grand Rex à Paris avec 3 concerts exceptionnels les 16, 17 et 18 juin 2023. Il dirigera un orchestre philharmonique, de grands chœurs, des solistes prestigieux et des invités surprise.