Critique – LE CRIME DU 3e ÉTAGE de Rémi Bezançon (au cinéma le 11 mars 2026)

« Hitchcock raconte des histoires modernes, des histoires de gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. On entre dans ses films comme dans un rêve. » Truffaut

« Je me fiche de la vraisemblance, c’est le dernier de mes soucis. Ce qui m’importe, c’est de charger l’écran d’émotion. » Hitchcock

Ces citations semblent infuser chaque plan de ce nouveau long-métrage de Rémi Bezançon. Elles résonnent comme un écho puissant à son précédent film, Un coup de maître dans lequel on entendait déjà que : « L'art n'est pas juste une représentation de la réalité. L'art peut créer sa propre réalité. »

Hitchcock comme Rémi Bezançon partagent ainsi cette même volonté de réenchanter le réel par le faux-semblant, en orchestrant un jeu avec la réalité que l’on retrouve dans toute l’œuvre de ce dernier, de l’imposture littéraire du Mystère Henri Pick au trompe-l’œil existentiel de Nos futurs, lequel nous incitait à nous poser les questions suivantes : Qu’avons-nous fait de nos rêves ? De nos espoirs d’adolescence ? De ce sentiment de « no future », cette certitude que la mort n’arriverait jamais ou n’arriverait qu’aux autres, aux inconnus ? Un coup de maître questionnait aussi les concessions à sa liberté qu’accepte ou refuse un artiste pour accéder à ses aspirations ou à la « réussite » dans sa sphère artistique.

François (Gilles Lellouche), lui, n’a pas renoncé à ses ambitions d’écrivain puisqu’il en est au treizième tome des enquêtes du Marquis de la Rose, qu’il préfère visiblement à son propre couple qu’il a totalement délaissé. C’est cet autre rêve qu’il a perdu en chemin. Ne quittant presque jamais son appartement dans lequel il traîne toute la journée en pyjama, obsédé par son roman, il dort sur le canapé et ne se rend pas compte qu’il ne regarde même plus sa femme, Colette (Laetitia Casta), professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre d’Alfred Hitchcock. Alors qu’elle observe à la fenêtre de leur immeuble, elle pense avoir surpris leur nouveau voisin, acteur de son état, Yann Kerbec (Guillaume Gallienne), en train d’assassiner sa femme. Elle va entraîner son mari dans une enquête au moins aussi « rocambolesque » que celles qu’il écrit. La fiction va peu à peu contaminer le réel jusqu’à se confondre avec lui. La question demeure cependant : y a-t-il vraiment eu un crime au troisième étage ?

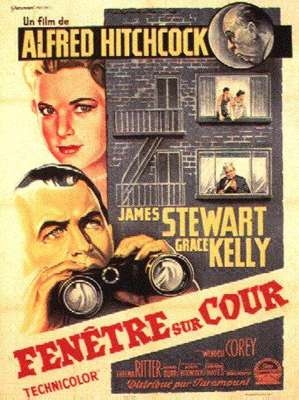

L’affiche donne déjà le ton, se référant explicitement à celle de Fenêtre sur cour. Le générique, très réussi, rappelle ceux des James Bond mais surtout ceux des films du cinéaste britannique, parsemé de références aux films du maître du suspense (l’escalier de Vertigo, la douche de Psychose…), le tout porté par une musique qui ressuscite l’esprit de Bernard Herrmann sans jamais tomber dans le pastiche. On se souvient du générique de Fenêtre sur cour dans lequel les voilages montent un à un accompagnés par une musique gaie sur laquelle viennent se superposer quelques notes dissonantes, avant d’être remplacées par tous les sons qui réveillent l’immeuble. Le Crime du 3e étage s’ouvre sur le Marquis de la Rose qui s’apprête à résoudre une enquête, déclamant « L’assassin est parmi vous. » Tels sont les premiers mots qui nous plongent dans l’univers du roman que François écrit, citant autant Agatha Christie que Hitchcock : « Le crime était presque parfait ». Sans compter que l’héroïne de sa fiction qui emprunte les traits de sa femme se nomme… Rebecca. Le tout sur une musique malicieusement emphatique.

Rémi Bezançon est le seul auteur de ce scénario à rebondissements, au rythme joyeusement échevelé, pour lequel l’adjectif ludique semble avoir été inventé. Ainsi, une fois de plus, il entremêle les genres avec lesquels il jongle avec brio : film d’enquête, hommage au septième art, comédie romantique et même film de cape et d’épée. Dans cette tragi-comédie épique, les registres sont habilement dosés.

Le film est un « Bazaar » (clin d’œil au magazine que lit le personnage incarné par Grace Kelly dans Fenêtre sur cour et, par ailleurs, titre initial de ce nouveau long-métrage de Rémi Bezançon) fourmillant de références et d’abord un vibrant hommage à Hitchcock, mais aussi au cinéma dans son ensemble. Une jubilatoire chasse aux trésors pour cinéphiles. Planent l’ombre de Belmondo dans Le Magnifique de Philippe de Broca (François, lui aussi, redessine la vie de son entourage dans les textes qu’il écrit) de Woody Allen (de Meurtre mystérieux à Manhattan, surtout, mais aussi à sa déclaration d’amour au pouvoir de l’illusion, Minuit à Paris, qui réenchante la Ville Lumière) et de Lubitsch, ouvertement cité.

Ce long-métrage est cependant avant tout truffé de références à Hitchcock avec, notamment : la scène de la douche de Psychose détournée, les escaliers vertigineux de Vertigo, l’alliance que met Colette comme dans Fenêtre sur cour, des caméos de faux Hitchcock, la scène de la poursuite inversée dans La Mort aux trousses - ici c’est un vélo qui pourchasse une voiture- avec aussi une référence à la statue précolombienne du film, sans oublier le chignon de Kim Novak dans Sueurs froides, le film préféré de Colette : « Vertigo, car c’est le plus romantique, construit sur le vide et les apparences. Un mari qui tue sa femme, une femme qu’on a fait passer pour une autre : tout n’est que faux-semblants, chimères et imitation. » Vient alors se superposer la musique de Laurent Perez del Mar qui rappelle aussi celle du film précité d’Hitchcock. Yann Kerbec, lui, dit préférer La Mort aux trousses, l’histoire d’un « anti-héros hitchcockien accusé d'un crime qu’il n’a pas commis. » François, quant à lui, préfère Psychose.

Contrairement à certains cinéastes qui se placent au-dessus du spectateur, Rémi Bezançon joue constamment de la complicité avec lui, appliquant le précepte du maître du suspense : « Le plus important est que le public soit au courant avant les personnages. » Il s’amuse ainsi avec les codes de son cinéma. Les trois acteurs font aussi preuve d’autodérision. Colette et François charrient avec eux une joie enfantine, qui irradie tout le film.

Le jeu est ainsi omniprésent sous de multiples formes : théâtral avec Hamlet…réécrit, numérique avec ce treizième arrondissement et treizième tome, ou mystique avec ces fortune cookies et leurs messages énigmatiques : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera », « le chemin vers la vérité passe souvent par un sacrifice ». Les dialogues eux-mêmes sont parsemés de clins d’œil espiègles adressés au spectateur « On n’est pas dans un film », « Ça marche dans les films, ça ».

« Je filme les scènes d’amour comme des scènes de meurtre, et les scènes de meurtre comme des scènes d’amour » disait Hitchcock. Désir et mort, Éros et Thanatos s’entrelacent ainsi toujours dans ses réalisations. Dans Fenêtre sur cour, comme dans Le Crime du 3e étage, le désir est évoqué avec humour mais n’en demeure pas moins omniprésent. « Je vais faire quelque chose d'extrême : je vais me marier et je ne pourrai plus aller nulle part » ironise le personnage joué par James Stewart dans Fenêtre sur cour.

Dans Le Crime du 3e étage, l’enquête est un prétexte, le véritable enjeu étant : Colette et François vont-ils se retrouver ? Tout comme la reconquête amoureuse est le fil rouge dans Fenêtre sur cour. Colette le raconte elle-même dans son cours : « Hitchcock est le cinéaste du couple ». Elle évoque la « mise en scène d'une crise et de sa résolution. Les risques de Lisa la rendent plus désirable », insistant sur « le succès double de Lisa selon Truffaut : elle réussit son enquête et elle a déjà la bague au doigt. » C’est cela le MacGuffin, le « prétexte au développement de l’histoire » : cette enquête est un artifice pour que le désir renaisse. Yann Kerbec n’est qu’un adjuvant pour que ce duo retombe amoureux. La fiction est finalement la botte secrète de leur union. Comme pour Lisa dans Fenêtre sur cour, les risques pris par Colette la rendent plus désirable aux yeux de François…mais les risques pris par François, qui sort enfin de son canapé, le rendent aussi plus désirable aux yeux de Colette. Dans ce nouveau long-métrage, la question n’est plus de savoir si un meurtre a eu lieu au troisième étage, mais si ce jeu va permettre au couple de se retrouver. Une autre idée réjouissante de ce film est que la fiction influence nos vies et même les transfigure. Le crime agit comme un véritable défibrillateur conjugal. La fiction sauve ici leur couple.

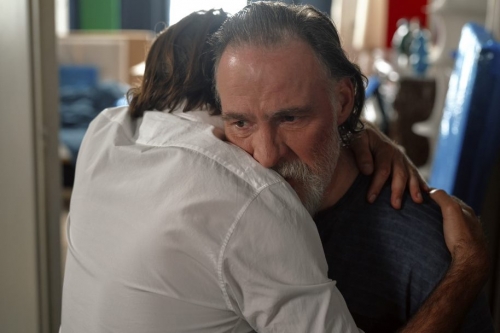

Ce film ne serait pas aussi réussi si la distribution ne l’était pas également, d’autant plus que chacun des acteurs incarne ainsi deux personnages. Rémi Bezançon retrouve ainsi Gilles Lellouche, vingt ans après Ma vie en l’air (qui lui avait valu une nomination aux César), et dirige pour la première fois Laetitia Casta et Guillaume Gallienne. C’est en 2005, avec ce film, que j’avais découvert l’univers de Rémi Bezançon, interpellée déjà par son écriture ciselée, et sa signature, commune à chacun de ses films ensuite : un cinéma de la nostalgie et de la mélancolie teintées d’humour, d'un romantisme dénué de mièvrerie. Vint ensuite, en 2008, Le premier jour du reste de ta vie, un beau succès estival qui avait allègrement dépassé le million d’entrées et récolté neuf nominations aux César. Ce ton mêlant astucieusement tendre ironie et drame s’imposait dès la première scène, la première journée : la mort décidée du chien de dix-huit ans et le départ de l’aîné, au grand désarroi, plus ou moins avoué, du reste de la famille. Un pan de vie et d’enfance qui se détache, violemment. Cinq regards sur le temps qui passe impitoyablement et que chacun tente de retenir. Un film empreint de la nostalgie de l'enfance, douce et amère, délicieuse et douloureuse, porté par une judicieuse synchronisation entre le fond et la forme et une utilisation tout aussi pertinente du hors-champ et de l'ellipse. Puis, en 2011, il mit en scène Un heureux évènement, l'adaptation du roman éponyme d'Éliette Abécassis, publié en 2005. Ensuite, ce fut Zarafa, en 2012, coréalisé avec Jean-Christophe Lie. Ce long-métrage d’animation raconte une histoire d’amitié indéfectible, entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Égypte au Roi de France Charles X. Un périple palpitant, entre récit initiatique et conte, basé sur une réalité historique, avec un scénario là encore particulièrement réussi (de Alexander Abela et Rémi Bezançon) qui évoque l'esclavage, la fraternité et la liberté. Il réalisa ensuite Nos futurs (2015). Ce cinquième long-métrage est une tragi-comédie surprenante et double, tournant encore autour du thème de l’amitié, l’histoire de « deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs… ». Vint ensuite Le Mystère Henri Pick (2019), une adaptation particulièrement divertissante d'un roman de David Foenkinos, là aussi entre comédie et enquête puis Un coup de maître (2023), une autre histoire d’amitié, mais aussi une tragi-comédie burlesque et mélancolique, aux dialogues d'une ironie mordante, au scénario brillamment labyrinthique. Une invitation à l’imaginaire, à mieux regarder, à privilégier l’émotion qu’offre une œuvre d’art. Le regard et le voyeurisme sont d’ailleurs au centre de ce Crime du 3e étage, comme l’annonce d'emblée l’affiche.

© Jerico Films - SND

La complicité entre Laetitia Casta et Gilles Lellouche et leur plaisir communicatif à jouer ensemble traversent et inondent l’écran. Lellouche incarne un râleur attachant, faussement cynique, désabusé et velléitaire : rôle dans lequel il excelle. Il définit ainsi ses écrits : « Vidocq qui rencontre Agatha Christie », ce qui lui permet de mettre en scène un personnage plus courageux et flamboyant que ce qu’il est dans la réalité…avant que l’enquête sur le voisin d’en face ne vienne le réveiller. Laetitia Casta, quant à elle, rappelle les héroïnes de Rappeneau, facétieuses, passionnées, déterminées (voire obsessionnelles), impétueuses, solaires, audacieuses, spontanées, virevoltantes. Mais elle évoque aussi les blondes héroïnes hitchcockiennes. Cela fait beaucoup…mais Laetitia Casta, irrésistible, parvient à être tout cela à la fois. Elle avait déjà prouvé à maintes reprises sa capacité à se fondre dans ses rôles comme celui de Bardot dans Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar ou à les sublimer. Elle entraîne son mari dans sa folie douce, et dans le film qu’elle se construit.

© Jerico Films - SND

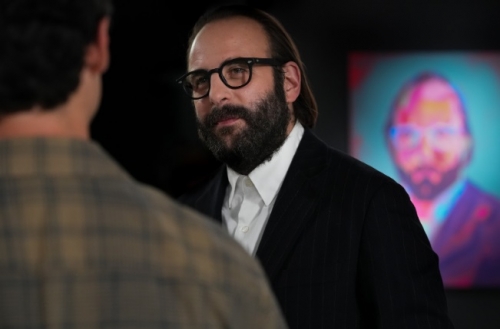

Selon Hitchcock, « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. » C’est le cas de Yann Kerbec, entre ombre et lumière, vénal, narcissique, prétentieux et grandiloquent. Guillaume Gallienne s’est visiblement aussi beaucoup amusé à interpréter ce personnage avec sa gestuelle, son phrasé et son rythme singuliers de prédateur arrogant. Mais aussi était-il sans doute réjouissant pour l’acteur de la Comédie-Française qu’il est de jouer un mauvais acteur sur scène ou Hamlet en accéléré. Cela l’est en tout cas pour le spectateur.

Les décors de Maamar Ech-Cheikh créent judicieusement des ambiances dichotomiques de part et d’autre de la cour de l’immeuble. Marie-Laure Lasson, la cheffe costumière, s’est aussi amusée avec les références cinématographiques. La photographie du chef-opérateur Pierre Cottereau insuffle au film une énergie supplémentaire, jouant avec les contrastes de lumières, alternant subtilement entre teintes chaudes et froides, avec aussi une parenthèse onirique en noir et blanc qui détourne avec ruse les codes du thriller chers à Hitchcock. Le montage de Sandrine Fourdrinoy est particulièrement astucieux, contribuant au suspense et parfois au passage fluide d’un genre à l’autre, dans un rythme trépidant.

Comme toujours dans les films de Rémi Bezançon, la musique est un rouage essentiel, de même que dans les films d’Hitchcock. Essayez ainsi de regarder Psychose sans la musique de Bernard Herrmann… Dans Fenêtre sur cour, c'est même la musique qui dissuade la femme qui voulait se suicider de mettre son plan à exécution. Comme le cinéma, elle peut sauver la vie… Hitchcock en est convaincu, puisque c’est également la musique qui détourne l'attention dans l'appartement du tueur. Ici, la partition utilise les cordes nerveuses et les thèmes mystérieux qui rappellent le travail d’Herrmann sans jamais le parodier. Elle passe aussi de moments légers à des envolées lyriques, plus sombres. Rémi Bezançon retrouve Laurent Perez del Mar, qui avait déjà signé les musiques de Zarafa, du Mystère Henri Pick et d’Un coup de maître. Le compositeur s’inspire des thèmes de Bernard Herrmann et a trouvé le chemin sinueux pour ne tomber ni dans la copie ni dans la parodie, signant une partition subtile qui navigue entre thriller et comédie. Tout comme la réalisation, la musique passe d’un genre à l’autre ou les entremêle même parfois avec une virtuosité impressionnante : d’une partition angoissante lors de la scène sous la douche, rappelant celle de Psychose, à l’élan énergique d’un film de cape et d'épée qui fait penser à celle de Chouans ! ( le compositeur rendait d’ailleurs magnifiquement hommage à Delerue dans sa précédente BO, celle du documentaire Bardot). Elle se fait parfois plus lyrique quand s’y pose une voix. Elle se colore de notes de fantaisie exaltantes. Et quand nous entendons « Je suis le spectre, l'esprit de ta femme que tu as assassinée », elle devient religieuse même, presque sépulcrale. « Hitchcock aurait demandé à Bernard Herrmann une musique bien stressante » entend-on dans le film. Et aussitôt la musique « bien stressante » résonne. Si la musique la plus marquante de Laurent Perez del Mar reste celle de La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit pour son pouvoir consolant, une musique foudroyante de pureté et d'émotions, en harmonie avec celles que suscite la Nature démiurgique, fascinante et poétique dont elle exacerbe la magnificence, elle est aussi exceptionnelle dans le précédent film de Rémi Bezançon, Un coup de maître, dans lequel sa puissance magnétique accompagne le geste du peintre, et caresse les toiles, avec ces notes qui ruissellent, rebondissent et tombent comme des gouttes cristallines sur un miroir, préfigurant les premiers mots du film, nous enjoignent à bien regarder (déjà, il était question de regards…), au-delà. La musique se fait aussi onirique, fantastique ou même cauchemardesque, sur le sublime poème de Victor Hugo, Le Tombeau de Théophile Gautier. Comme un peintre avec les couleurs sur sa palette, le compositeur entrecroise instruments, teintes et sonorités, à la fois bigarrées et logiques. La musique semble duale, comme ce film avec son début et sa fin en miroir, avec ces notes, récurrentes, entendues dès le générique, dont on a l'impression qu'elles tintinnabulent. Grâce à celle-ci, il y a des plans qui restent en mémoire : ce rai de lumière qui éblouit sur ce moment de « folie » du protagoniste, Renzo, avec ces notes légèrement dissonantes qui rappellent celles du début, ces notes qui carillonnent presque comme un reflet sonore de la lumière éblouissante, avant de devenir plus douces et apaisées. Mais aussi ces plans « à la Rembrandt » à la lueur des bougies auxquels la musique procure une aura presque magique. À la fin, elle s’emporte et s’emballe comme des applaudissements victorieux, comme un tourbillon de vie, comme un cœur qui renaît, comme le pouls de la forêt, avec de plus en plus de profondeur aussi, comme si la toile atteignait son paroxysme, sa plénitude. Dévoilant toute sa profondeur, elle emporte alors comme une douce fièvre, harmonieuse, réconfortante, avec ces notes de guitare et cette chanson finale (All you’ve got interprétée par Laure Zaehringer) que l’on emmène avec soi.

Ces redondances et digressions sont destinées à vous inciter à découvrir cet autre film et sa BO, mais aussi à souligner cette capacité des compositions de Laurent Perez del Mar à imprimer la mémoire et à apporter une valeur ajoutée aux films qu’elles accompagnent, ceux de Rémi Bezançon comme ceux d’autres cinéastes qui ne s’y trompent pas en lui étant d’ailleurs fidèles : Louis-Julien Petit (Carole Matthieu -2016-, Les Invisibles -2019-, La Brigade - 2022), Christian Carion (Mon garçon -2017-, My son – 2021-), Claude Zidi.Jr (Ténor -2022-, Le Jour J – 2025-). Dans Zarafa, sa musique procure un souffle épique aux images. Et dans ce Crime du 3e étage, elle révèle une fois de plus son pouvoir émotionnel, une démonstration sans esbroufe (elle a toujours la modestie d’accompagner, de magnifier, ou de proposer un second degré de lecture des films, sans les dévorer) mais non moins magistrale, et mémorable, saupoudrant le long-métrage d’un supplément d’âme, de jeu, de malice et d'atmosphère hitchcockienne.

Rémi Bezançon nous rappelle que si la réalité est parfois terne, la fiction est une « botte secrète » qui peut sauver nos vies. Un film rythmé qui, comme ceux de Philippe de Broca ou de Rappeneau, nous montre la vie telle que nous la rêvons. Ce qui compte, c’est bel et bien de « saisir l'expérience que l'œuvre offre à vos sens » qu’il s’agisse d’une musique, d’un film ou d’un tableau, entendait-on dans Un coup de Maître. Ici, l’expérience est celle d’un plaisir partagé : tout le monde s’amuse (compositeur, acteur, scénariste-réalisateur) sans jamais oublier le spectateur, parvenant à un résultat aussi rocambolesque que le roman que tente d’écrire François, d’un enthousiasme contagieux.

© Jerico Films - SND

« Le cœur du cinéma est la manipulation du temps et de l’émotion. » : « Je crée du suspense et le suspense génère l’émotion. Sans émotion pas de suspense. » On se souvient alors de ces propos d'Hitchcock qui, dans Fenêtre sur cour, remontait l’horloge dans l’appartement d'un compositeur solitaire. Bezançon, lui aussi, s’amuse avec le temps et l’émotion.

Comme dans ses précédents films, on retrouve ce regard tendre sur les personnages, ces dialogues rythmés, cet entrelacement de second degré et de profondeur, de gravité et de légèreté, avec en plus cette vitalité chère à Truffaut qui imprègne chaque séquence. Chacun de ses films est une mise en abyme du cinéma qui culmine ici. Un film joyeux, solaire et rafraîchissant grâce à une mise en scène, une musique, et des acteurs exceptionnels. Plus qu’au septième art, finalement, c’est au jeu que ce film rend hommage. Du cinéma réalisé sérieusement par des artistes qui ont l’intelligence de ne pas se prendre au sérieux, et qui emportent le spectateur dans leur danse ludique, palpitante et échevelée. Et que c’est jubilatoire pour le spectateur ! De ces films, finalement pas si nombreux, dont on sait déjà qu’on ne se lassera pas de les revoir. Je repartirai à l’aventure avec Colette et François (mais aussi avec Lisa et Jeff, Alicia et Devlin, Scottie et Madeleine/Judy…ce film donnant envie de se replonger dans la filmographie d'Hitchcock pour retrouver ses célèbres duos), sans hésiter car, loin d’être une fuite, la fiction n’est-elle pas finalement le plus enchanteur des détours pour apprécier la réalité ?

Rémi Bezançon réenchante ainsi le réel avec cette délicieuse mise en abyme dans laquelle la fiction le sauve. Entre hommage vibrant au cinéma (principalement d'Hitchcock) et élégance romantique, entre comédie policière et thriller ludique, il célèbre le pouvoir salvateur de l'imaginaire et du romanesque, et nous convie à un jeu de piste réjouissant, porté par la complicité et l'énergie communicatives du pétillant duo Casta/Lellouche, par un méchant réussi, par des dialogues percutants, par un scénario enlevé, par la photographie savamment contrastée de Pierre Cottereau et par la fabuleuse partition polychrome de Laurent Perez del Mar.

« Le cinéma, ce n’est pas une tranche de vie, c’est une tranche de gâteau. » Cette citation d’Hitchcock résume parfaitement la recette de ce film savoureux présenté en avant-première mondiale au Festival International du Film de Rotterdam. Le Crime du 3e étage est à découvrir au cinéma le 11 mars 2026.