Primo Levi, dans Si c’est un homme (1947), écrivit : « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. »

Selon Claude Lanzmann, « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »

Pour conjurer la résurgence de cet absolu de l’horreur, au contraire, ne faut-il pas raconter encore et encore, a fortiori quand les témoins de l’Histoire auront bientôt tous disparu ? Ne faut-il pas montrer cette « banalité du mal » (Hannah Arendt - Eichmann à Jérusalem - 1963) pour qu’elle ne puisse plus advenir ?

À chaque film sur l’Holocauste revient la même question : peut-on et doit-on faire une fiction d’une atroce réalité qui la dépasse ? Doit-on, pour transmettre l’Histoire, tenter de raconter l’indicible, forcément intransmissible ? D’ailleurs, le film lui-même questionne cette notion (ou anticipe cette critique) quand une journaliste présente au procès le qualifie de « plus grand spectacle de tous les temps ».

En janvier 2025, le sondage mondial de la Claims Conference, une étude menée dans 8 pays -dont la France, l’Allemagne et les États-Unis - révélait ainsi que 46 % des 18-29 ans disent ne pas être sûrs d’avoir déjà entendu parler de la Shoah ou affirment ne jamais en avoir entendu parler. Un quart des Français est incapable de citer le nom d’un seul camp de concentration. Plus de la moitié des personnes interrogées dans les pays étudiés ignorent que 6 millions de Juifs ont été assassinés. En janvier 2024, un sondage Opinion way - la Tribune révélait que 18 % des 16 à 24 ans disaient n’avoir jamais entendu parler de la Shoah. Un sondage IFOP d’octobre 2024 concluait que 6 % des moins de 35 ans considèrent que la Shoah est pure invention. Plus que jamais, face à ces chiffres consternants et cette carence mémorielle abyssale, transmettre est indispensable.

Bien sûr, Nuremberg ne traite pas seulement de la Shoah. C’est aussi et avant tout un film sur le procès fondateur du droit international qui définit de nouveaux crimes que sont les crimes contre l’humanité. Mais il s’inscrit dans un devoir de mémoire, plus que jamais essentiel.

Comment des individus « normaux » peuvent-ils participer à des crimes monstrueux ? Hannah Arendt avait ainsi montré qu’Eichmann se contentait d’obéir, qu’il n’était pas un monstre assoiffé de sang mais un fonctionnaire poli, médiocre, plus « normal que la normale » selon les psychiatres. Ainsi, le système totalitaire muait l’innommable en tâche administrative.

Il en va différemment de Göring, au centre du procès et du film Nuremberg, qui nous plonge au cœur du procès historique intenté par les Alliés après la chute du régime nazi en 1945, procès au cours duquel 22 criminels nazis ont été jugés, dont le bras droit d'Hitler, Hermann Göring. Au printemps 1945, le président américain Harry S. Truman confie à Robert H. Jackson (Michael Shannon dans le film), juge à la Cour suprême, la responsabilité de mettre en place un tribunal militaire international pour traduire les principaux dirigeants nazis en justice. Pour les Alliés, leur capitulation devait être suivie de leur mise en jugement. À cet effet, il s’agissait de construire un « procès documentaire ». En juin, Jackson propose deux initiatives qui vont s’avérer pionnières dans le domaine juridique. La première vise à filmer les sessions du procès afin de constituer une trace historique qui viendra compléter la transcription des débats et le recueil des documents de l’accusation. La seconde consiste à introduire à l’audience des images animées et des photographies à titre de preuves. La constitution, la juridiction et les fonctions du tribunal sont fixées par un accord signé le 8 août 1945 à Londres, entre la France, le Royaume-Uni, L’URSS et les États-Unis. Les experts juridiques américains, anglais, français et russes se mettent d’accord sur les règles de ce tribunal et définissent les chefs d’accusation. Ils élaborent ainsi une nouvelle juridiction pénale internationale : le Tribunal militaire international (TMI). Le choix de Nuremberg comme lieu du procès n’est évidemment pas anodin. C’est à Nuremberg que furent promulguées les lois éponymes le 15 septembre 1935. Nuremberg est par ailleurs choisie par les Alliés pour des raisons politiques et de commodité. Situé en zone d’occupation américaine, le palais de justice de Nuremberg est resté intact. De surcroît, il est relié par un tunnel souterrain à la prison voisine, qui comprend de nombreuses cellules et un bon système de sécurité. Le procès des responsables nazis s’ouvre le 20 novembre 1945 jusqu’au prononcé des verdicts le 1er octobre 1946.

Le psychiatre américain Douglas Kelley (Rami Malek) est chargé d’évaluer la santé mentale des hauts dignitaires nazis afin de déterminer s’ils sont mentalement aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre. Mais face à Hermann Göring (Russell Crowe), manipulateur hors pair, Kelley se retrouve pris dans une bataille psychologique aussi fascinante que terrifiante.

Le film de James Vanderbilt est inspiré de l’essai Le Nazi et le Psychiatre de Jack El-Hai, publié en 2013, centré sur la relation entre Hermann Göring et Douglas Kelley. En 2012, James Vanderbilt était tombé sur un article également intitulé Le nazi et le psychiatre que Jack El-Hai venait de publier. Il souhaitait obtenir un contrat d’édition pour l’écrire sous forme de livre (publié en France en 2015 aux éditions Les Arènes). Ses recherches et lectures sur le procureur Robert Jackson, et sur tout le travail accompli pour convaincre d’organiser le procès, l’ont ensuite convaincu de raconter à la fois la cellule de prison et la salle d’audience.

Le film débute le 7 mai 1945, le jour de l’arrestation de Göring, sur une route de campagne. Göring ordonne aux soldats alliés qui l’interpellent de s’occuper de ses bagages. Le narcissisme du personnage est d’emblée esquissé. Cette première scène n’est cependant pas la plus réussie du film. Souvenez-vous de celle de La Liste de Schindler. La première scène nous montre Schindler s’habillant méthodiquement, soigneusement, choisissant cravate, boutons de manchette, et épinglant sa croix gammée. Le tout avec la dextérité d’un magicien. Nous n’avons pas encore découvert son visage. De dos, nous le voyons entrer dans une boîte de nuit où se trouvent des officiers nazis et des femmes festoyant allègrement. Il est filmé en légère contre-plongée, puis derrière les barreaux d’une fenêtre, puis souriant à des femmes, puis observant des officiers nazis avec un regard mi-carnassier, mi-amusé, ou peut-être condescendant. Assis seul à sa table, il semble juger, jauger, dominer la situation. Sa main tend un billet avec une désinvolte arrogance. Son ordre est immédiatement exécuté. Son regard est incisif et nous ignorons s’il approuve ou condamne. Il n’hésite pas à inviter les officiers nazis à sa table, mais visiblement dans le seul but de charmer la femme à la table de l’un d’entre eux. Cette longue scène d’introduction sur la musique terriblement joyeuse (Por una cabeza de Gardel), d’autant plus horrible et indécente, mise en parallèle avec les images suivantes montrant et exacerbant même l’horreur qui se joue à l’extérieur, révèle tout le génie de conteur de Spielberg. En une scène, il dévoile tous les paradoxes du personnage, toute l’horreur de la situation. L’ambiguïté du personnage est posée, sa frivolité aussi, son tour de passe-passe annoncé.

Mais revenons à Nuremberg qui, certes, ne présente pas une scène d’ouverture aussi réussie mais n’en devient pas moins captivant par la suite. Douglas Kelley définit Göring comme « extrêmement intelligent, charmeur et narcissique ». Il lui apparaît la première fois dans son uniforme gris-bleu, trompeusement rassurant, assis derrière un bureau, calme, feignant de ne pas comprendre l’anglais pour se donner le temps de la traduction pour réfléchir à ses réponses. « Si nous parvenions à définir psychologiquement ce qu’est le mal, nous pourrions nous assurer qu’une telle atrocité ne survienne jamais plus » explique Kelley. « Disséquer le mal » : ainsi Kelley explique-t-il ses motivations pour participer au procès, des motivations qui n’étaient pourtant pas entièrement nobles. Il reconnaîtra ensuite avoir voulu obtenir un scoop journalistique afin d’écrire un livre. Il chercha à comprendre la mentalité de Göring, à découvrir si les nazis étaient psychologiquement différents du reste de l’humanité, en manifestant à son égard une forme d’empathie au point qu’il enfreignit les règles militaires et servit de messager dans les communications entre Göring, sa femme et sa fille. Kelley passe beaucoup de temps avec cet homme qui semble même le fasciner jusqu’à ce qu’il se retrouve confronté à ces images des camps. La réalité lui apparaît alors. Brutale. Inimaginable. Innommable. Inacceptable. Le cinéma était pour la première fois utilisé comme un élément de preuve permettant de faire condamner des criminels.

Kelley qui voulait comprendre ce qui distingue les nazis de nous, découvre plus effrayant encore : des personnes capables de crimes atroces comme ceux de Göring sont humaines et, à certains égards, très semblables à nous. Göring est néanmoins plus narcissique que la moyenne, redoutablement manipulateur aussi. Kelley était arrivé à Nuremberg avec ses tests de Rorschach (il était l’un des pionniers de cette technique aux États-Unis) et sa conviction de psychiatre formé à Columbia : Göring va méthodiquement détruire cette certitude. L’intérêt du film provient de cette absence de manichéisme. S’il avait présenté un psychiatre assoiffé de justice, cela n’aurait pas eu l’intérêt et la force que présente cette relation trouble. Bien sûr, cette vision du mal, incarnée par le nazisme, est difficile à entendre et suscite des oppositions sous les traits d’un autre psychiatre, Gilbert (Colin Hanks).

Le film bascule lors de la diffusion du documentaire Nazi Concentration Camps présenté par l’accusation américaine le 29 novembre 1945. Dans la réalité, le documentaire, insoutenable, durait une heure. L’extrait présenté ici, tout aussi insoutenable, dure six minutes. Évidemment, on peut s’interroger sur ce choix. Faut-il montrer, même en images réelles, l’intransmissible, au risque qu’il soit noyé au milieu de la fiction, au risque qu’il soit perdu et banalisé dans un flux d’images ? Cet extrait constitue en tout cas un véritable tournant, dans le film mais aussi dans le procès puisque, dans le procès de Nuremberg, le cinéma fut pour la première fois utilisé comme un élément de preuve permettant de faire condamner des criminels. Le réalisateur a délibérément caché ces images à ses acteurs jusqu’au jour du tournage, capturant ainsi leurs réactions face à l’horreur.

L’imaginer aurait-il été plus parlant encore ? Ce fut ainsi le choix de Jonathan Glazer dans La Zone d’intérêt. Ainsi, nous ne voyons rien de ce qui se déroule dans le camp mais nous le devinons. Nous ne distinguons que des objets appartenant aux déportés qui contiennent en eux des destins tragiques et racontent la folie des hommes : un manteau de fourrure, des vêtements d'enfants, des bijoux, ou ce rouge à lèvres appartenant à une déportée qu’Hedwig Höss s’applique soigneusement. Dans cette application en apparence insignifiante s’insinue le souffle glaçant de la mort qui la sous-tend. Le film adopte la retenue qui sied au sujet et au respect des victimes dont l’absence à l’image ne contribue pas à les nier mais n’est que le reflet de ce qu’elles étaient pour leurs bourreaux : des chiffres, des êtres dont on occultait sans état d'âme l'humanité. Le dénouement leur rend la lumière et la dignité. Ce film a été tourné à Auschwitz même, encore une fois avec ce souci, de respect des victimes et de fictionnaliser le moins possible. Pas d’esthétisation. Pas de lumière artificielle. Le sentiment de contemporanéité n’en est que plus frappant.

Pour la Liste de Schindler, Spielberg avait lui aussi effectué un autre choix. La scène du massacre du ghetto de Cracovie qu’observe Schindler est aussi nécessaire qu’insoutenable (une quinzaine de minutes) entre les exécutions, les médecins et infirmières obligés d’empoisonner les malades dans les hôpitaux pour leur éviter d’être exécutés, les enfants qui fuient et se cachent dans des endroits abominablement improbables, l’impression d’horreur absolue, innommable, de piège inextricable, suffocant. La scène est filmée caméra à l’épaule (comme 40% du film) comme si un reporter parcourait ce dédale de l’horreur et, comme dans tout le film, Spielberg n’en rajoute pas, filme avec (une relative) sobriété cette réalité reconstituée qui dépasse les scénarios imaginaires les plus effroyables. Des valises qui jonchent le sol, un amas de dents, de vêtements, et une fumée qui s’échappe et des cendres qui retombent suffisent à nous faire appréhender l’incompréhensible ignominie.

La relation de proximité, dérangeante, entre Göring et Kelley se brise donc ce 29 novembre 1945. Avant cela se déroule une des scènes les plus réussies du film, lorsque l’interprète de Kelley, le Sergent Howard Triest (Leo Woodall) lui raconte son origine juive allemande et le destin tragique de ses deux parents, déportés le 19 août 1942 à Auschwitz-Birkenau. Sur un quai de gare, Kelley découvre l’identité et l’histoire du traducteur qui lui a été assigné. Cette longue scène filmée dans la continuité, la caméra simplement sur son visage, est une des plus bouleversantes du film, et traduit toute l’horreur dissimulée derrière le masque de Göring.

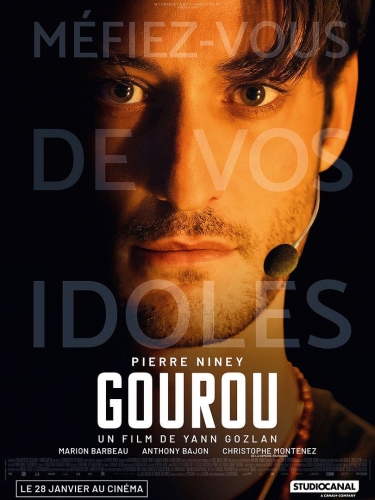

Vanderbilt n’a pas l’inventivité de Spielberg ou d’un Glazer, néanmoins ce deuxième long-métrage se révèle pédagogique et palpitant. En 2015, il avait réalisé Truth, son premier long-métrage, avec Cate Blanchett et Robert Redford, classé parmi les dix meilleurs films de l’année par le New York Times. Vanderbilt est avant tout connu comme scénariste : Basic de John McTiernan, Zodiac de David Fincher, L’incroyable Spider-Man de Marc Webb, White house down de Roland Emmerich… Et ses talents de scénariste servent indiscutablement Nuremberg qui ne perd jamais de vue son objectif et l’attention du spectateur.

Pour Nuremberg, il cite comme référence Le Silence des agneaux de Jonathan Demme (1991) qui présente comme similitude cette idée de confrontations dans une cellule entre deux personnages qui explorent la nature du mal. Là aussi, le psychiatre devient progressivement la proie et, bien que libre, peut-être le plus enfermé des deux. Göring n’est pas Hannibal Lecter. Dans chaque entretien, il démontre qu’il est « normal ». C’est précisément là que réside toute l’horreur.

J’évoquais plus haut La Liste de Schindler. Le conseiller historique fut le même sur Nuremberg que sur le film de Spielberg : Michael Berenbaum. Si les décors de Nuremberg semblent beaucoup plus artificiels, un manteau rouge résonne comme un clin d’œil. Mais là où le regard de Schindler était happé par le manteau rouge d’une petite fille perdue (Spielberg recourt à la couleur comme il le fera à cinq autres occasions dans le film), tentant d’échapper au massacre, lui faisant prendre conscience de l’individualité de ces Juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché, le manteau rouge est ici celui d’une journaliste qui considère le procès comme un spectacle.

Dans La Liste de Schindler aussi, une scène avait suscité la controverse, celle lors de laquelle des femmes sont envoyées dans une « douche » à Auschwitz-Birkenau, ignorant si en sortira un gaz mortel. Quand la lumière s’éteint, c’est aussi la certitude du spectateur avant que l’eau ne jaillisse. Scène terrible et par laquelle Spielberg n’a en aucun cas voulu faire preuve d’un suspense malsain mais a brillamment montré quel pitoyable pouvoir sur les vies détenaient les tortionnaires des camps qui, d’un geste à la fois simple et effroyable, pouvaient les épargner ou les condamner.

Ce moment fondateur de la justice internationale qu’est Nuremberg a inspiré de nombreuses œuvres comme Le Jugement de Nuremberg (1961) de Stanley Kramer avec Spencer Tracy et Marlène Dietrich, Nuremberg (2000) d’Yves Simoneau, mini-série avec Alec Baldwin, et des documentaires de fiction comme récemment le remarquable Au cœur de l’Histoire : Le procès de Nuremberg (2025) d’Alfred de Moutesquiou, Le procès de Nuremberg, les nazis face à leurs crimes (2006) de Christian Delage (travail colossal à partir des 25 heures de rushes filmées par l’équipe de John Ford lors du procès) , la série documentaire de la BBC de 2006, De Nuremberg à Nuremberg (1989) de Frédéric Rossif mais aussi Nuremberg : Its Lesson for Today (1948) par Stuart Schulberg, sous la direction de John Ford. Et évidemment Les Camps de concentration nazis (1945), film réalisé par les services américains pendant le procès, sous la direction de George Stevens, le fameux film qui a été projeté le 29 novembre 1945 dans la salle d’audience provoquant un choc immense.

La réalisation de Nuremberg est très académique, mais elle correspond à l’objectif pédagogique du film. D’autres films présentaient certes les mêmes vertus, avec des partis pris beaucoup plus radicaux ou singuliers.

Ainsi, en 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est alors membre de ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums où il est chargé de « rassurer » les Juifs qui seront exterminés et qui ignorent ce qui les attend, puis de nettoyer quand il découvre le cadavre d’un garçon en lequel il croit ou veut croire reconnaître son fils. Tandis que le Sonderkommando prépare une révolte (la seule qu’ait connue Auschwitz), il décide de tenter l’impossible : offrir une véritable sépulture à l’enfant afin qu’on ne lui vole pas sa mort comme on lui a volé sa vie, dernier rempart contre la barbarie. La profondeur de champ, infime, renforce cette impression d’absence de lumière, d’espoir, d’horizon, nous enferme dans le cadre avec Saul, prisonnier de l’horreur absolue dont on a voulu annihiler l’humanité mais qui en retrouve la lueur par cet acte de bravoure à la fois vain et nécessaire, son seul moyen de résister. Que d’intelligence dans cette utilisation du son, de la mise en scène étouffante, du hors champ, du flou pour suggérer l’horreur ineffable, ce qui nous la fait d’ailleurs appréhender avec plus de force encore que si elle était montrée. László Nemes s’est beaucoup inspiré de Voix sous la cendre, un livre de témoignages écrit par les Sonderkommandos eux-mêmes.

Avec le plus controversé La Vie est belle, Benigni avait lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp. Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant : « Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai… » C’est la question que se sont posés tous les survivants : comment cela a-t-il pu arriver ? Question à laquelle fait écho le « Comment est-ce possible ? » de Kelley après le visionnage du film au procès. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme.

Et en 2025, il y eut le marquant La Zone d’intérêt. Rarement un film m’aura autant bousculée, de la première à la dernière seconde, et hantée, des jours après. Cela commence par un écran noir, interminable, tandis que des notes lancinantes et douloureuses viennent déjà heurter notre tranquillité, nous avertir que la sérénité qui lui succèdera sera fallacieuse. La première scène nous donne à voir une image bucolique, celle d’une famille au bord d’une rivière par une journée éclatante. Celle de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, qui habite avec sa famille dans une villa avec jardin, juste derrière les murs du camp. À qui ignorerait l’histoire (et l’Histoire) et ne serait pas attentif, la vie de cette famille semblerait de prime abord presque « normale ». Un air de vacances et de gaieté flotte dans l’air. Les corps s’exhibent, en pleine santé. Pourtant c’est dans cette normalité, cette banalité que réside toute l’horreur, omniprésente, dans chaque son, chaque arrière-plan, chaque hors-champ. Cette zone d’intérêt, ce sont les quarante kilomètres autour du camp, ainsi qualifiés par les nazis. Une qualification qui englobe déjà le cynisme barbare de la situation. Avant même le premier plan, ce qui nous interpelle, c’est le son, incessant, négation permanente de la banalité des scènes de la maisonnée. C’est le bruit d’un wagon. Ce sont des cris étouffés. Ce sont des coups de feu. Ce sont des aboiements. Ce sont ces ronronnements terrifiants et obsédants des fours crématoires. Mais c’est l’arrière-plan aussi qui teinte d’horreur tout ce qui se déroule au premier, cette indifférence criante qui nous révulse. C’est la vue de cette cheminée, juste au-dessus du jardin, dont une fumée noire s’échappe, sans répit. Ce sont les barbelés. C’est ce prisonnier qui s’affaire dans le jardin du Commandant. C’est la vue de ces trains qui ne cessent d’arriver. Ce sont ces os que charrie la rivière. L’horreur est là, omniprésente, et pourtant insignifiante pour les occupants de la zone d’intérêt qui vivent là comme si de rien n’était, comme si la mort ne se manifestait pas à chaque seconde. La vie est là dans ce jardin, entre le père qui fume, les pépiements des oiseaux et les cris joyeux des enfants, éclaboussant de son indécente frivolité la mort qui sévit constamment juste à côté. La « banalité du mal » définie par Hannah Arendt représentée dans chaque plan.

Dans Nuremberg, cette banalité du mal se reflète habilement dans le jeu des acteurs. Russell Crowe, impressionnant, compose un Göring d’une inquiétante séduction, magnétique, charismatique, arrogant, narcissique, mais pas la figure démoniaque que laissait présager la monstruosité ineffable de ses actes. Face à lui, Rami Malek déploie une énergie électrique, est en tension permanente, à la fois déstabilisé, fasciné, charmé même, et enfin horrifié. En ce personnage s’incarne cette idée : le basculement vers le mal est un danger permanent, et l’éviter est un combat moral de chaque instant. Il choisit finalement de renoncer à son ambition pour le bien commun après avoir été partagé entre la curiosité scientifique, l’ambition personnelle et une certaine fascination. Chaque entretien devient ainsi une partie d’échecs, un duel psychologique dans lequel la domination change progressivement de camp à mesure que l’horreur est révélée.

Le compositeur Bryan Tyler retrouve James Vanderbilt pour lequel il avait déjà réalisé la musique de Truth : le Prix de la vérité. Bryan Tyler est surtout connu pour ses partitions épiques pour des blockbusters d'action (Fast & Furious, Transformers, The Expendables). Pour Nuremberg, il propose une composition orchestrale marquante et expressive, plus classique, solennelle et sombre, qui évite l’écueil de l’emphase sans pour autant renier tout lyrisme. Si Bryan Tyler n’est pas John Williams, sa musique n’est pas dénuée de puissance et d’inventivité audacieuse, osant aussi des incursions plus modernes avec notamment des claviers qui rappellent la résonance dans le présent des crimes contre l’humanité commis en 1945.

La photographie de Dariusz Wolski enveloppe le film dans une atmosphère crépusculaire ; privilégiant des teintes froides, la grisaille mortifère, les couleurs délavées des uniformes. Le scénario de Vanderbilt condense en deux heures un procès qui a duré un an. Cela induit quelques faiblesses : des personnages féminins désincarnés, une fin avec un parallèle un peu didactique avec le présent sur fond de drapeau américain, la scène de l’exécution dont on se demande s’il était nécessaire de la montrer même si elle dit aussi quelque chose de l’Histoire. La fin nous laisse abasourdis. Par le destin que fut celui de Kelley, l’ironie tragique de son histoire. Et avec cette citation : « Seules nos actions passées présagent de nos actions à venir. » Elle justifie l’existence d’un tel film qui, malgré quelques défauts, est passionnant.

Elie Wiesel (survivant d’Auschwitz prix Nobel de la Paix) disait : « Le contraire de l’amour n’est pas la haine, c’est l’indifférence. Le contraire de l’art n’est pas la laideur, c’est l’indifférence. Le contraire de la foi n’est pas l’hérésie, c’est l’indifférence. Et le contraire de la vie n’est pas la mort, c’est l’indifférence. » En s’adressant au grand public, le film peut accompagner la transmission, par les enseignants, de la mémoire du procès, et ainsi lutter contre l'indifférence.

Alors, pour répondre à la question initiale, oui, il faut et il fallait faire un film sur ce sujet car certes « un certain absolu de l’horreur est intransmissible », forcément, mais cela n’empêche pas d’essayer de raconter pour que justement cet absolu de l’horreur ne se reproduise plus. Tout comme le film de Spielberg avait permis à ceux qui avaient regardé avec des yeux d’enfants éblouis ses précédentes réalisations d’appréhender une horreur que leurs yeux n’auraient peut-être pas rencontrée autrement, trop imperméables à des films comme Nuit et brouillard d’Alain Resnais (1955) ou Shoah de Claude Lanzmann (1985), en transformant l’histoire de ce procès en face-à-face palpitant, et en « disséquant le mal », Vanderbilt a construit un film qui aurait pu être un dossier juridique et devient un thriller psychologique haletant, vulgarisant des enjeux de droit international et des faits historiques sans jamais en sacrifier la gravité et la solennité. Si Vanderbilt choisit l’académisme pour vulgariser, d’autres cinéastes comme Glazer ont donc choisi des voies plus radicales en faisant éprouver l’horreur par son absence visuelle à l’écran.

Avec La Zone d'intérêt, Jonathan Glazer réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent, l’un étant une insulte permanente à l’autre. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. Le film s’achève par un écran noir accompagné d’une musique lugubre, là pour nous laisser le temps d’y songer, de nous souvenir, de respirer après cette plongée suffocante, et de reprendre nos esprits et notre souffle face à l’émotion qui nous submerge.

Chaque film sur la Shoah propose sa propre vision de l’indicible. Certains montrent. D’autres détournent leur caméra. Tous sont confrontés à la même question : comment filmer ce qui excède la fiction ?

La conclusion de Kelley, publiée en 1947 dans 22 Cells in Nuremberg, fut celle-ci, insupportable à entendre : les dignitaires nazis ne souffraient d’aucune pathologie psychiatrique identifiable. « Des personnalités semblables se trouvent très facilement en Amérique », avait-il conclu. Le mal peut prendre le masque de la normalité, de la séduction, de l’intelligence. Et c’est ce qui est le plus glaçant.

Ce socle juridique établi à Nuremberg, selon lequel même les plus puissants doivent répondre de leurs actes, continue de structurer notre rapport à la justice internationale. Nuremberg est un film historique aux questionnements philosophiques mais aussi un rappel à la vigilance devant les multiples visages en lesquels peut s’incarner la barbarie, et la nécessité d’une justice internationale pour les démasquer.

À l’occasion des 80 ans du procès de Nuremberg, plus de 150 salles en France diffuseront le film de Vanderbilt. Il a déjà dépassé le million de spectateurs en Italie. Vous l’aurez compris, je vous recommande ce film dont vous ne verrez pas passer les 2h28 et dont vous ressortirez en vous disant une fois de plus : comment est-ce possible ? Nuremberg, joute psychique passionnante mais surtout confrontation avec le passé nécessaire et indispensable, rappelle une vérité que l’Histoire ne cesse de confirmer : le mal ne surgit pas forcément sous des traits monstrueux. Il avance masqué, séduisant même parfois. Et il se consolide bien souvent dans l’indifférence. Le film joue certes avec l’idée de spectacle évoquée en introduction mais cette capacité à captiver sert aussi le devoir de mémoire et ne trahit pas la réalité de l’atrocité qu’il cherche à transmettre. Si « l’absolu de l’horreur est intransmissible », l’oubli tout comme la mémoire sont transmissibles. Face à cette menace insidieuse de l’oubli, le film de Vanderbilt nous rappelle que la justice et la mémoire ne sont jamais acquises, et que ce sont des combats permanents. Réaliser un film sur le procès de Nuremberg, ce n’est pas seulement braquer des projecteurs sur le passé, c’est aussi interroger notre présent et éprouver notre vigilance.