Critique de LA FEMME DE de David Roux (au cinéma 8 avril 2026)

Copyright Jour2Fête

La Femme de, adaptation du roman d’Hélène Lenoir Son nom d’avant (1998, Éditions de Minuit) figurait parmi les films en compétition au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2025, et fut également sélectionné, hors compétition, au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz 2025. Deux festivals à la sélection exigeante et avisée. Deux gages de qualité.

David Roux a débuté comme journaliste de théâtre, un rôle qu’il a tenu pendant quinze ans, tout en s'initiant au cinéma d’abord comme assistant réalisateur et conseiller littéraire puis en signant deux courts-métrages : Leur jeunesse en 2012 et Répétitions en 2014. L’Ordre des médecins, son premier long-métrage, est sorti en France en 2019. Il fut projeté en première mondiale au Festival de Locarno 2018, sur la Piazza Grande, et sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.

Le film aurait pu s’intituler Une histoire simple à ceci près que la Marianne (Mélanie Thierry) de La Femme de ne possède pas « le luxe » de l’indépendance dont jouit la Marie (Romy Schneider) du film de Claude Sautet. Marianne, elle, est enfermée dans une vaste demeure bourgeoise, près d’Angers, claquemurée dans sa vie d’épouse dévouée. Les histoires simples sont souvent les plus belles et bouleversantes, mais aussi les plus difficiles à porter à l’écran.

Le film débute des années plus tôt. Une jeune femme marche dans la rue et est accostée par un homme, insistant puis violent. Elle est acculée contre le mur. Il ne la laisse plus respirer. Elle étouffe. Déjà, elle étouffe. Elle se réfugie dans le bus, dans l’indifférence générale si ce n’est peut-être cet homme dont on ignore s’il a perçu sa détresse.

Des années plus tard, nous découvrons Marianne, mariée à Antoine (Éric Caravaca), un riche industriel. Elle rejoint ce dernier, dans la maison de ses parents, la fameuse maison bourgeoise près d’Angers. La mère d’Antoine vient de mourir. On laisse Marianne seule avec la défunte et une sœur de son mari, Lili (Sarah Le Picard). Marianne est une épouse modèle mais, dans cet échange, nous comprenons déjà que dans cette famille, les femmes sont réduites au silence, et ne sont pas heureuses.

Marianne va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Prisonnière d’un inextricable réseau d’obligations sociales, familiales et conjugales, complice de son propre effacement, elle a, sans même s’en apercevoir, renoncé à elle-même. Alors, quand resurgit l’ombre de son passé, une brèche s’ouvre. Une autre vie serait-elle possible ? Et à quel prix ?

Ce n’est sans doute pas un hasard si la protagoniste incarnée par Mélanie Thierry se prénomme Marianne. Elle incarne la femme française, dans une famille bourgeoise certes, mais finalement elle pourrait évoluer dans tout autre milieu dans lequel les femmes ne sont pas considérées. Marianne, c’est la femme qu’on ne voit plus, qui est indispensable au bon fonctionnement de la cellule familiale (la bien nommée) mais dont personne ne reconnaît l’importance, même l’existence.

Ce deuxième long-métrage de David Roux est un véritable thriller domestique dans lequel la première scène nous intrigue (et fait déjà de Marianne un « objet » ou sujet de la domination masculine), et surtout capte notre attention pour ne plus nous lâcher, nous enfermant avec Marianne, qui est de tous les plans, dans cette grande maison bourgeoise, dont nous rêvons qu’elle s’échappe. Mais ce n’est pas si simple car Marianne a deux enfants : un jeune garçon, Tim, et une fille adolescente qui, à l’école, dit qu’elle n’a plus de mère. Une femme morte. Voilà ce qu’est Marianne aux yeux de sa fille qui, finalement, est peut-être la seule qui la voit telle qu’elle est. Une ombre. Un fantôme. Personne ne considère réellement Marianne, qui suffoque sous le poids de cette famille catholique (la religion y tient un rôle central), dans cette maison où elle ne voulait pas habiter.

Le scénario coécrit par David Roux et Gaëlle Macé ne tombe jamais dans les clichés, que ce soit ceux de la bourgeoisie, ou de la femme qui s’émancipe. Tout se fait avec délicatesse, pas à pas. Forcément, quand on évoque la bourgeoisie au cinéma, on songe à Chabrol et plus récemment à Ozon, plus incisifs, mordants, cyniques. Mais le résultat ici n’en est que plus percutant. La violence que subit Marianne est insidieuse. On ne cherche pas sciemment à la tuer. C’est presque pire : elle disparaît en silence, se fond dans le décor. Elle n’est pas forcément d’emblée sympathique, ce qui la rend d’autant plus attachante au fil du film et de la découverte de la vie indolente qu’elle mène.

Nous comprenons rapidement l’atmosphère pesante dans laquelle elle évolue (ou plutôt tente de subsister tant bien que mal) quand Antoine lui fait part de son idée d’emménager dans la demeure familiale. Il lui demande son avis. Elle signifie sa désapprobation. Dans le plan suivant, ils ont emménagé. Le piège s’est refermé sur elle. Lors d’une réunion familiale, le seul élément rebelle de la famille, Lili, avocate à la parole libre, est mis dehors. Et quand Marianne découvre que son fils Tim essaie d’acheter sa présence, en lui tendant des billets, elle comprend que même lui a déjà basculé du côté paternaliste de la maisonnée, et qu’il faudra bientôt faire un choix. Mais Marianne n’a pas l’indépendance financière de Lili. Sa seule échappatoire, c’est sa liaison avec un membre de la famille, un frère d’Antoine, Bob (Arnaud Valois), qu’elle n’aime pas.

En plus de son scénario subtil, de sa photographie judicieusement grisâtre à l’unisson des sentiments qui envahissent Marianne, la musique de Quentin Sirjacq accompagne le cheminement de la jeune femme, avec un quatuor de violoncelles, un piano, un orgue et une voix qui résonne comme une plainte sourde, un appel à la liberté.

C’est surtout le casting qui est la grande réussite de ce film. Mélanie Thierry est une Marianne inoubliable, avec sa douleur contenue qui rappelle la colère (beaucoup moins contenue) qui domine son personnage dans le film Connemara d'Alex Lutz dans lequel elle est aussi magistrale. Un rôle très différent de ceux qu’elle a précédemment incarnés si ce n’est celui qui a donné au réalisateur l’idée de l’engager, son personnage dans La Douleur d’Emmanuel Finkiel (2018). Dans sa riche filmographie, nous retiendrons notamment La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier (2010), dans lequel elle incarnait avec incandescence l’héroïne de la nouvelle éponyme de Madame de Lafayette, Impardonnables d’André Téchiné (2011), Comme des frères de Hugo Gélin (2012), La Danseuse de Stéphanie Di Giusto (2016), Soudain seuls de Thomas Bidegain (2023), Connemara d'Alex Lutz (2025).

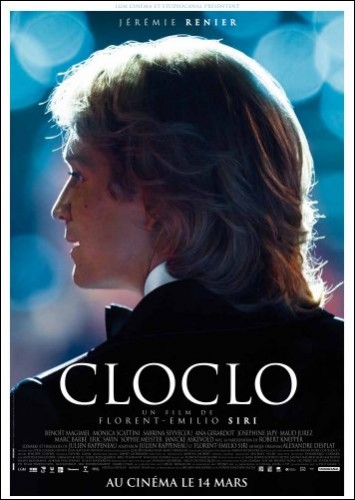

La bonhommie rassurante d’Éric Caravaca rend encore plus cruel l’aveuglement plus ou moins volontaire de cet homme, plus soucieux de son entreprise, de la transmission, de la religion que de sa femme. Arnaud Valois dégage une fragilité évanescente et électrique qui convient parfaitement au personnage. Sarah Le Picard est une sorte de tornade fébrile qui, avec la tante incarnée par Alexandra Stewart, représente les éléments perturbateurs de la famille, qui ont osé s’opposer. Jérémie Rénier, dont je vous laisse découvrir le rôle qu’il joue dans le parcours de Marianne, est un personnage d’une grande douceur, modestie, lenteur aussi (s’opposant au personnage d’Antoine, toujours pressé, toujours ailleurs) le photographe « révélateur », presque un personnage de conte qui surgit, aux antipodes des hommes de la famille. Un personnage troublant et rassurant.

Enfin, le dernier personnage à ne pas négliger, c’est cette maison angevine, presque hitchcockienne, cossue et menaçante, qui témoigne de la richesse de la famille, du souci des traditions, avec son bow-window qui est le refuge de Marianne, qui semble matérialiser son hésitation, entre ici et ailleurs, entre l’intérieur et l’extérieur. Une demeure avec ses miroirs qui ne reflètent qu'une réalité tronquée, et ses portes comme des obstacles incessants à la liberté.

Comme dans Peau d’âne de Jacques Demy que la famille regarde, dans l’obscurité et dans le silence, Marianne fuira son royaume en se déguisant ou, au contraire, en se débarrassant du déguisement d’épouse parfaite qu’on lui impose. Un superbe portrait de femme et une auscultation aiguisée de la bourgeoisie catholique de province. David Roux, avec ce huis-clos psychologique d’une rare maîtrise, signe la représentation sensible et délicate d'une femme enfermée qui cherche à s’évader, incarnée par une Mélanie Thierry saisissante de retenue, de force et de fragilité mêlées.