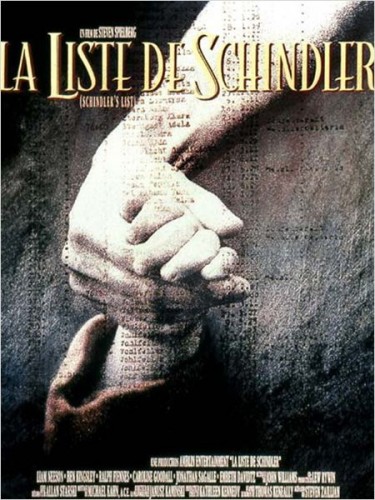

Critique de LA LISTE DE SCHINDLER de Steven Spielberg à 20H45 sur Ciné + Emotion

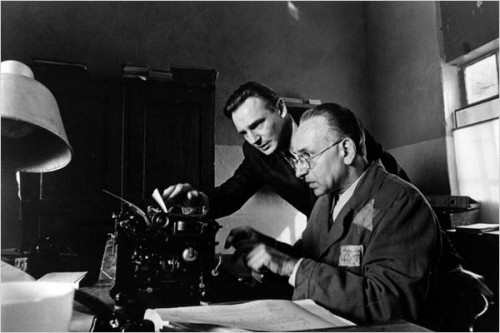

Ci-dessous, mes photos de Liam Neeson au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012.

Avant que Spielberg ne réalise « La liste de Schindler », long aura été le parcours pour aboutir à ce film. Un premier projet de film avait ainsi tout d’abord échoué. C’est Poldek Pfefferberg, un des 1100 Juifs sauvés par Oskar Schindler, qui devait raconter la vie de ce dernier. Un film sur Schindler basé sur ce récit devait même être tourné avec la Metro Goldwyn Mayer en 1963. Presque 20 ans plus tard, en 1982, l’écrivain Thomas Keneally écrivit le livre « La Liste de Schindler » après avoir rencontré Pfefferberg. C’est ce livre qui servira de base au film éponyme de Spielberg. Universal Pictures en acheta les droits. Spielberg rencontra Pfefferberg et voulut d’abord confier la réalisation du film à Roman Polanski qui refusa puis à Scorsese qui refusa à son tour. C’est ainsi que Spielberg décida de le réaliser en raison, notamment, du génocide en Bosnie : « La principale raison pour laquelle j’ai tenu à réaliser ce film sans plus tarder, c’est que la purification ethnique qui sévit en Bosnie me persuade de plus en plus de la ressemblance terrifiante de notre époque avec celle où se déroula la Shoah. Je n’avais jamais, dans aucun de mes films, décrit la réalité. Je consacrais toute mon énergie à créer des mondes imaginaires. Je crois que si j’avais inversé mon plan de travail et tourné en premier « La Liste de Schindler », je n’aurais jamais éprouvé le moindre désir de réaliser, ensuite, un film sur les dinosaures. » Spielberg ne demanda pas de salaire pour ce film, ce qui aurait été pour lui « l’argent du sang ».

Suite au succès remporté par le film, Spielberg créa « la Fondation de l’Histoire Visuelle des Survivants de la Shoah », une organisation à but non lucratif qui rassemble des archives de témoignages filmés des survivants de l’Holocauste. L’argent récolté lui a également permis de produire des documentaires sur la Shoah pour la télévision comme « Anne Franck remembered » (1995), « The lost children of Berlin » (1996) « The Last days » (1998).

Le film a été tourné entre mars et mai 1993, en soixante-douze jours, essentiellement dans le quartier de Kazimierz à Cracovie.

C’est le 30 novembre 1993 que « La liste de Schindler » sortit en salles, soit trente ans après le premier projet de film sur Oskar Schindler. Cela valait la peine d’attendre. Un sujet comme celui-ci nécessitait talent, maturité, sensibilité, sobriété et travail de documentation. A chaque film sur l’Holocauste revient la même question : peut-on et doit-on faire une fiction d’une atroce réalité qui la dépasse ? Doit-on, pour transmettre l’Histoire, tenter de raconter l’indicible, forcément intransmissible ? Spielberg est-il parvenu à lever toutes les réticences ? Claude Lanzmann écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »

Synopsis : Oskar Schindler (Liam Neeson) est un industriel allemand, membre du parti nazi. Bon vivant, profiteur, époux infidèle, il ne semble avoir qu’une obsession : faire du profit, et faire retentir son nom. Tandis que les Juifs sont regroupés et enfermés dans des ghettos, il réussit à obtenir les capitaux nécessaires (provenant de la communauté juive) pour racheter une fabrique de casseroles. Il emploie une main d’œuvre juive bon marché dans son usine, afin de la faire prospérer, apparemment indifférent à l’horreur qui se déroule en dehors de son usine. Il faudra la liquidation du Ghetto de Cracovie, en mars 1943, sous les ordres du commandant SS Amon Göth (Ralph Fiennes) pour qu’il prenne conscience de l’ineffable horreur nazie…

La première scène nous montre Schindler s’habillant méthodiquement, soigneusement, choisissant cravate, boutons de manchette, et épinglant sa croix gammée. Le tout avec la dextérité d’un magicien. Nous n’avons pas encore vu son visage. De dos, nous le voyons entrer dans une boite de nuit où se trouvent des officiers nazis et des femmes festoyant allègrement. Il est filmé en légère contre-plongée, puis derrière les barreaux d’une fenêtre, puis souriant à des femmes, puis observant des officiers nazis avec un regard mi-carnassier, mi-amusé, ou peut-être condescendant. Assis seul à sa table, il semble juger, jauger, dominer la situation. Sa main tend un billet avec une désinvolte arrogance. Son ordre est immédiatement exécuté. Son regard est incisif et nous ignorons s’il approuve ou condamne. Il n’hésite pas à inviter les officiers nazis à sa table, mais visiblement dans le seul but de charmer la femme à la table de l’un d’entre eux. Cette longue scène d’introduction sur la musique terriblement joyeuse (« Por una cabeza » de Gardel), et d’autant plus horrible et indécente mise en parallèle avec les images suivantes montrant et exacerbant même l’horreur qui se joue à l’extérieur, révèle tout le génie de conteur de Spielberg. En une scène, il révèle tous les paradoxes du personnage, toute l’horreur de la situation. L’ambigüité du personnage est posée, sa frivolité aussi, son tour de passe-passe annoncé.

Un peu plus tard, Schindler n’hésitera pas à occuper l’appartement dont les occupants ont dû rejoindre le Ghetto. Il faudra que de son piédestal -des hauteurs du Ghetto, parti en promenade à cheval avec une de ses maîtresses- il observe, impuissant, le massacre du Ghetto de Cracovie. Il faudra que son regard soit happé par le manteau rouge d’une petite fille (Spielberg recourt à la couleur comme il le fera à cinq autres occasions dans le film) perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement, comme nous le découvrirons plus tard) pour qu’il prenne conscience de son identité, de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché. Créer cette liste sera aussi une manière de reconnaître cette individualité, de reconnaître qu’à chaque nom correspond une vie sauvée. Sans doute la démarche d’une jeune femme qui lui demande plus tard de faire venir ses parents détenus à Plaszow parce qu’elle a eu écho de sa bonté, qu’il renvoie menaçant de la livrer à la Gestapo tout en lui donnant gain de cause, l’aura-t-elle incité à devenir celui pour qui on le prenait déjà, cet « homme bon », à faire retentir son nom, mais d’une autre manière (là encore, le paradoxe d’Oskar Schindler, il ne recevra pas la jeune femme la première fois, non maquillée et pauvrement vêtue mais seulement lorsqu’elle reviendra maquillée et avec d’autres vêtements). A partir de ce moment, il tentera alors avec son comptable Itzhak Stern (Ben Kingsley), de sauver le plus de vies possibles.

La scène précitée du massacre qu’observe Schindler est aussi nécessaire qu’insoutenable (une quinzaine de minutes) entre les exécutions, les médecins et infirmières obligés d’empoisonner les malades dans les hôpitaux pour leur éviter d’être exécutés, les enfants qui fuient et se cachent dans des endroits tristement improbables, l’impression d’horreur absolue, innommable, de piège inextricable, suffocant. La scène est filmée caméra à l’épaule (comme 40% du film) comme si un reporter parcourait ce dédale de l’horreur et, comme dans tout le film, Spielberg n’en rajoute pas, filme avec sobriété cette réalité reconstituée qui dépasse les scénarii imaginaires les plus effroyables. Des valises qui jonchent le sol, un amas de dents, de vêtements, une fumée qui s’échappe et des cendres qui retombent suffisent à nous faire comprendre l’incompréhensible ignominie. Les échanges, implicites, entre Schindler et le comptable Stern sont aussi particulièrement subtils, d’un homme qui domine l’autre , au début, à la scène deux hommes qui trinquent sans que jamais l’horrible réalité ne soit formulée.

Le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de Johns Williams, et le message d’espoir malgré toute l’horreur en font un film poignant et magistral.

« La liste de Schindler » a d’ailleurs reçu douze nominations aux Oscars en 1994 et en a remporté sept dont ceux du meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure direction artistique, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure photographie et meilleure musique. Liam Neeson et Ralph Fiennes ont évidemment été tous deux nommés pour l’Oscar du meilleur acteur, pour le premier, et celui du meilleur second rôle masculin, pour le second, mais ce sont Tom Hanks, pour « Philadelphia », et Tommy Lee Jones, pour « Le Fugitif » qui les ont obtenus.

Alors, pour répondre à la question initiale, oui, il faut et il fallait faire un film sur ce sujet car certes « un certain absolu de l’horreur est intransmissible », forcément, mais cela n’empêche pas d’essayer de raconter, de transmettre pour que justement cet absolu de l’horreur ne se reproduise plus. Ce film permet à ceux qui ont regardé avec des yeux d’enfants éblouis les autres films de Spielberg, d’appréhender une horreur que leurs yeux n’auraient peut-être pas rencontrée autrement, trop imperméables à des films comme « Nuit et brouillard » ou « Shoah ».

Comme l’avait fait Benigni avec « La vie est belle » là aussi fortement contesté (retrouvez ma critique de « La vie est belle » en cliquant ici et celle de « Monsieur Klein » de Losey en cliquant là, deux films indispensables, revoyez également « Le Pianiste » de Polanski), Spielberg a choisi la fiction, mais n’a surtout pas occulté la réalité, il l’a simplement rendue visible sans pour autant la rendre acceptable. Une scène en particulier a pourtant suscité une relative controverse, celle lors de laquelle des femmes sont envoyées dans une « douche » à Auschwitz-Birkenau, ignorant si en sortira un gaz mortel. Quand la lumière s’éteint, c’est aussi la certitude du spectateur avant que l’eau ne jaillisse. Scène terrible et par laquelle Spielberg n’a en aucun cas voulu faire preuve d’un suspense malsain mais a brillamment montré quel pitoyable pouvoir sur les vies (parallèle avec le passionnant dialogue sur le pouvoir entre Schindler et Göth) détenait les tortionnaires des camps qui, d’un geste à la fois simple et horrible, pouvaient les épargner ou les condamner.

« La liste de Schindler » est un film nécessaire et indispensable. Par le prisme du regard d’un homme avec tout ce que cela implique de contradictions (au sujet duquel le film a l’intelligence de ne jamais lever tout à fait le mystère) qui, d’indifférent devint un « Juste » et sauva 1100 juifs, il nous fait brillamment appréhender l’indicible horreur et montre aussi que des pires atrocités de l’humanité peuvent naitre l’espoir. Quand un sondage sidérant, à l’occasion de la commémoration des 70 ans de la Rafle du Vel d’Hiv, vient de révéler que 57% des 25-34 ans, 67% des 15-17 ans, ignorent tout de la Rafle du Vel d’Hiv (42% tous âges confondus) et (comment est-ce possible ?!) des films comme celui-ci continueront d’avoir leur raison d’être. C’est aussi un film sur le pouvoir, celui, pathétique et exécrable, de ceux qui en abusent ou de celui qui le détourne à bon escient, celui du cinéma, instrument du devoir de mémoire.

Un film dont vous ressortirez abattus, en colère, bouleversés mais aussi avec le sentiment que le pire peut transformer un homme et faire naitre l’espoir en l’être humain malgré les ignominies dont il peut se rendre capable ; et avec des images, nombreuses, à jamais gravées dans vos mémoires parmi lesquelles celle d’un manteau rouge, lueur tragique et innocente au milieu de l’horreur ou celle de la fin, ces pierres posées sur une tombe par des rescapés et acteurs pour remercier un homme pour toutes les vies qu’il aura sauvés et pour celles, qui grâce à sa liste, à ces noms et identités écrits et affirmés, auront pu voir le jour.

Cliquez ici pour retrouver mes autres critiques de films de Spielberg et notamment de » Lincoln ».