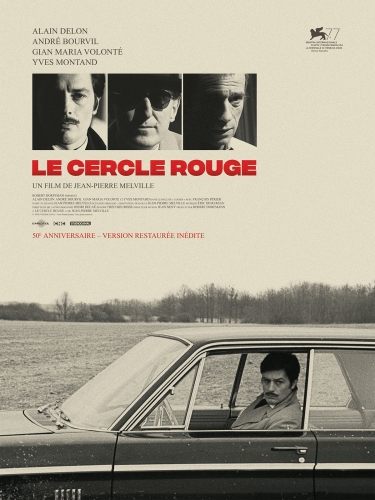

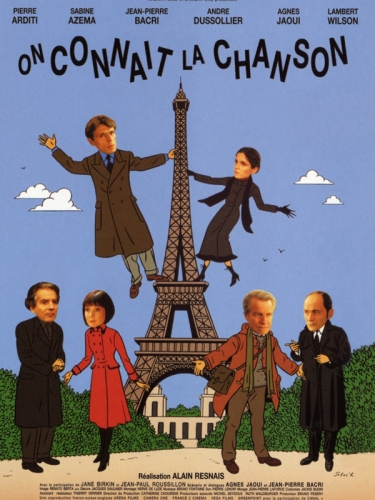

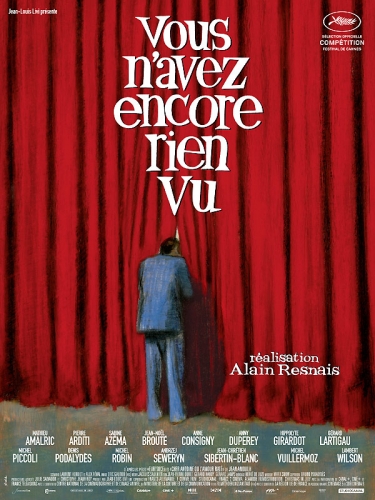

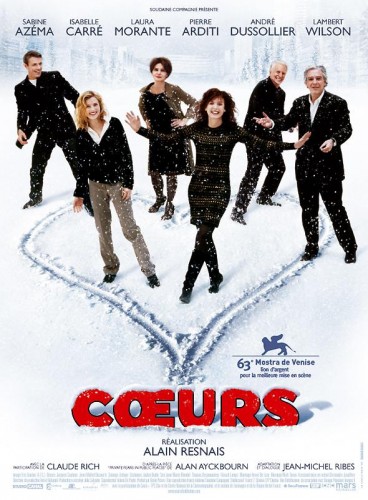

À l'occasion de la rétrospective que La Cinémathèque Française consacrera à Alain Resnais du 3 au 29 novembre 2021, je vous propose trois critiques de films qui y seront projetés à cette occasion (je vous recommande tout autant les autres, évidemment) : "On connaît la chanson" (ce film de 1997 ouvrira la rétrospective ce 3 novembre à 20h et sera aussi projeté le 13 novembre à 14h30), "Vous n'avez encore rien vu" (le 14 novembre à 21h30 et le 27 novembre à 18h30) et "Cœurs" (le 19 novembre à 19h et le 24 novembre à 21h30).

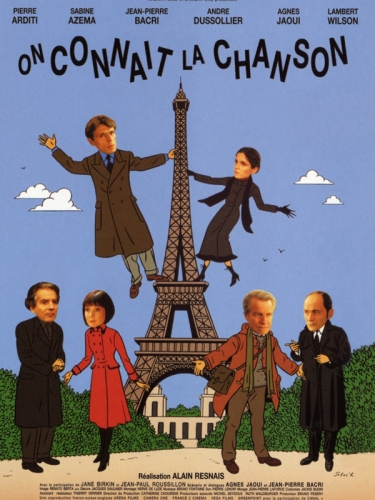

CRITIQUE de ON CONNAÎT LA CHANSON d'Alain Resnais (1997)

Toute la malice du cinéaste apparaît déjà dans le titre de ce film de 1997, dans son double sens, propre et figuré, puisqu’il fait à la fois référence aux chansons en playback interprétées dans le film mais parce qu’il sous-entend à quel point les apparences peuvent être trompeuses et donc que nous ne connaissons jamais vraiment la chanson…

Suite à un malentendu, Camille (Agnès Jaoui), guide touristique et auteure d’une thèse sur « les chevaliers paysans de l’an mil au lac de Paladru » s’éprend de l’agent immobilier Marc Duveyrier (Lambert Wilson). Ce dernier est aussi le patron de Simon (André Dussolier), secrètement épris de Camille et qui tente de vendre un appartement à Odile (Sabine Azéma), la sœur de Camille. L’enthousiaste Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari velléitaire (Pierre Arditi). Celui-ci supporte mal la réapparition après de longues années d’absence de Nicolas (Jean-Pierre Bacri), vieux complice d’Odile qui devient le confident de Simon et qui est surtout très hypocondriaque.

Ce film est pourtant bien plus que son idée de mise en scène, certes particulièrement ludique et enthousiasmante, à laquelle on tend trop souvent à le réduire. A l’image de ses personnages, le film d’Alain Resnais n’est pas ce qu’il semble être. Derrière une apparente légèreté qui emprunte au Boulevard et à la comédie musicale ou du moins à la comédie (en) »chantée », il débusque les fêlures que chacun dissimule derrière de l’assurance, une joie de vivre exagérée, de l’arrogance ou une timidité.

C’est un film en forme de trompe-l’œil qui commence dès la première scène : une ouverture sur une croix gammée, dans le bureau de Von Choltitz au téléphone avec Hitler qui lui ordonne de détruire Paris. Mais Paris ne disparaîtra pas et sera bien heureusement le terrain des chassés croisés des personnages de « On connaît la chanson », et cette épisode était juste une manière de planter le décor, de nous faire regarder justement au-delà du décor, et de présenter le principe de ces extraits chantés. La mise en scène ne cessera d’ailleurs de jouer ainsi avec les apparences, comme lorsqu’Odile parle avec Nicolas, lors d’un dîner chez elle, et que son mari Claude est absent du cadre, tout comme il semble d’ailleurs constamment « absent », ailleurs.

Resnais joue habilement avec la mise en scène mais aussi avec les genres cinématographiques, faisant parfois une incursion dans la comédie romantique, comme lors de la rencontre entre Camille et Marc. L’appartement où ils se retrouvent est aussi glacial que la lumière est chaleureuse pour devenir presque irréelle mais là encore c’est une manière de jouer avec les apparences puisque Marc lui-même est d’une certaine manière irréel, fabriqué, jouant un personnage qu’il n’est pas.

Le scénario est signé Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et témoigne déjà de leur goût des autres et de leur regard à la fois acéré et tendre sur nos vanités, nos faiblesses, nos fêlures. Les dialogues sont ainsi des bijoux de précision et d’observation mais finalement même s’ils mettent l’accent sur les faiblesses de chacun, les personnages ne sont jamais regardés avec condescendance mais plutôt lucidité et indulgence. Une phrase parfois suffit à caractériser un personnage comme cette femme qui, en se présentant dit, « J’suis une collègue d’Odile. Mais un petit cran au-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de bien nous entendre ! ». Tout est dit ! La volonté de se montrer sous son meilleur jour, conciliante, ouverte, indifférente aux hiérarchies et apparences…tout en démontrant le contraire. Ou comme lorsque Marc répète à deux reprises à d’autres sa réplique adressée à Simon dont il est visiblement très fier « Vous savez Simon, vous n’êtes pas seulement un auteur dramatique, mais vous êtes aussi un employé dramatique ! » marquant à la fois ainsi une certaine condescendance mais en même temps une certaine forme de manque de confiance, et amoindrissant le caractère a priori antipathique de son personnage.

Les personnages de « On connaît la chanson » sont avant tout seuls, enfermés dans leurs images, leurs solitudes, leur inaptitude à communiquer, et les chansons leur permettent souvent de révéler leurs vérités masquées, leurs vrais personnalités ou désirs, tout en ayant souvent un effet tendrement comique. De « J’aime les filles » avec Lambert Wilson au « Vertige de l’amour » avec André Dussolier (irrésistible ) en passant par le « Résiste » de Sabine Azéma. C’est aussi un moyen de comique de répétition dont est jalonné ce film : blague répétée par Lambert Wilson sur Simon, blague de la publicité pour la chicorée lorsque Nicolas montre la photo de sa famille et réitération de certains passages chantés comme « Avoir un bon copain ».

Chacun laissera tomber son masque, de fierté ou de gaieté feinte, dans le dernier acte où tous seront réunis, dans le cadre d’une fête qui, une fois les apparences dévoilées (même les choses comme l’appartement n’y échappent pas, même celui-ci se révèlera ne pas être ce qu’il semblait), ne laissera plus qu’un sol jonché de bouteilles et d’assiettes vides, débarrassé du souci des apparences, et du rangement (de tout et chacun dans une case) mais la scène se terminera une nouvelle fois par une nouvelle pirouette, toute l’élégance de Resnais étant là, dans cette dernière phrase qui nous laisse avec un sourire, et l’envie de saisir l’existence avec légèreté.

Rien n’est laissé au hasard, de l’interprétation (comme toujours chez Resnais remarquable direction d’acteurs et interprètes judicieusement choisis, de Dussolier en amoureux timide à Sabine Azéma en incorrigible optimiste en passant par Lambert Wilson, vaniteux et finalement pathétique et presque attendrissant) aux costumes comme les tenues rouges et flamboyantes de Sabine Azéma ou d’une tonalité plus neutre, voire fade, d’Agnès Jaoui.

« On connaît la chanson » a obtenu 7 César dont celui du meilleur film et du meilleur scénario original. C’est pour moi un des films les plus brillants et profonds qui soient malgré sa légèreté apparente, un mélange subtile –à l’image de la vie – de mélancolie et de légèreté, d’enchantement et de désenchantement, un film à la frontière des émotions et des genres qui témoigne de la grande élégance de son réalisateur, du regard tendre et incisif de ses auteurs et qui nous laisse avec un air à la fois joyeux et nostalgique dans la tête. Un film qui semble entrer dans les cadres et qui justement nous démontre que la vie est plus nuancée et que chacun est forcément plus complexe que la case à laquelle on souhaite le réduire, moins lisse et jovial que l’image « enchantée » qu’il veut se donner. Un film jubilatoire enchanté et enchanteur, empreint de toute la richesse, la beauté, la difficulté, la gravité et la légèreté de la vie. Un film tendrement drôle et joyeusement mélancolique à voir, entendre et revoir sans modération…même si nous connaissons déjà la chanson !

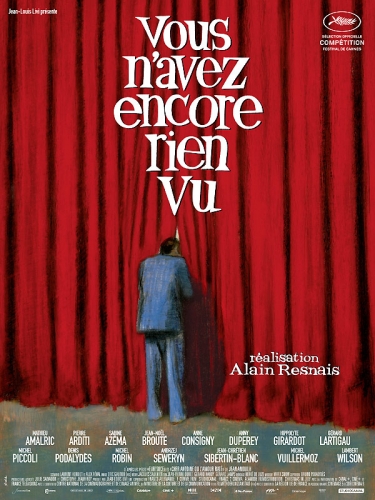

CRITIQUE de VOUS N'AVEZ ENCORE RIEN VU d'Alain Resnais (2011)

Ce film fut mon énorme coup de coeur de l'édition 2012 du Festival de Cannes dans le cadre duquel il fut projeté.

Après tant de grands films, des chefs d’œuvres souvent même, Alain Resnais prouve une nouvelle fois qu’il peut réinventer encore et encore le dispositif cinématographique, nous embarquer là où on ne l’attendait pas, jouer comme un enfant avec la caméra pour nous donner à notre tour ce regard d’enfant émerveillé dont il semble ne s’être jamais départi. A bientôt 90 ans, il prouve que la jeunesse, l’inventivité, la folie bienheureuse ne sont pas questions d’âge.

Antoine, homme de théâtre, convoque après sa mort, ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions d’Eurydice, pièce qu’il a écrite. Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration dans laquelle il leur demande de visionner une captation des répétitions de cette pièce: une jeune troupe lui a en effet demandé l'autorisation de la monter et il a besoin de leur avis.

Dès le début, la mise en abyme s’installe. Les comédiens appelés par leurs véritables noms reçoivent un coup de fil leur annonçant la mort de leur ami metteur en scène. Première répétition avant une succession d’autres. Puis, ils se retrouvent tous dans cette demeure étrange, presque inquiétante, tel un gouffre un peu morbide où leur a donné rendez-vous Antoine. Cela pourrait être le début d’un film policier : tous ces comédiens réunis pour découvrir une vérité. Mais la vérité qu’ils vont découvrir est autre. C’est celle des mots, du pouvoir et de la magie de la fiction.

Puis se passe ce qui arrive parfois au théâtre, lorsqu’il y a ce supplément d’âme, de magie, lorsque ce pouvoir des mots vous embarque ailleurs, vous hypnotise, vous fait oublier la réalité, tout en vous ancrant plus que jamais dans la réalité, vous faisant ressentir les palpitations de la vie. En 1942, Alain Resnais avait ainsi assisté à une représentation d’ « Eurydice » de Jean Anouilh de laquelle il était sorti bouleversé à tel point qu’il avait fait deux fois le tour de Paris à bicyclette. C’est aussi la sensation exaltante que m’a donné ce film.

Chaque phrase prononcée, d’une manière presque onirique, magique, est d’une intensité sidérante de beauté et de force et exalte la force de l’amour. Mais surtout Alain Resnais nous livre ici un film inventif et ludique. Il joue avec les temporalités, avec le temps, avec la disposition dans l’espace (usant parfois aussi du splitscreen entre autres « artifices »). Il donne à jouer des répliques à des acteurs qui n’en ont plus l’âge. Cela ne fait qu’accroître la force des mots, du propos, leur douloureuse beauté et surtout cela met en relief le talent de ses comédiens. Rarement, je crois, j’aurais ainsi été émue et admirative devant chaque phrase prononcée quel que soit le comédien. A chaque fois, elle semble être la dernière et la seule, à la fois la première et l’ultime. Au premier rang de cette distribution (remarquable dans sa totalité), je citerai Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny, Sabine Azéma mais en réalité tous sont extraordinaires, aussi extraordinairement dirigés.

C’est une des plus belles déclarations d’amour au théâtre et aux acteurs, un des plus beaux hommages au cinéma qu’il m’ait été donné de voir et de ressentir. Contrairement à ce qui a pu être écrit ce n’est pas une œuvre posthume mais au contraire une mise en abyme déroutante, exaltante d’une jeunesse folle, un pied-de-nez à la mort qui, au théâtre ou au cinéma, est de toutes façons transcendée. C’est aussi la confrontation entre deux générations ou plutôt leur union par la force des mots. Ajoutez à cela la musique de Mark Snow d’une puissance émotionnelle renversante et vous obtiendrez un film inclassable et si séduisant (n’usant pourtant d’aucune ficelle pour l’être mais au contraire faisant confiance à l’intelligence du spectateur).

Ce film m’a enchantée, bouleversée, m’a rappelé pourquoi j’aimais follement le cinéma et le théâtre, et les mots. Ce film est d’ailleurs au-delà des mots auquel il rend pourtant un si bel hommage. Ce film aurait mérité un prix d’interprétation collectif, un prix de la mise en scène…et pourquoi pas une palme d’or ! Ces quelques mots sont bien entendu réducteurs pour vous parler de ce grand film, captivant, déroutant, envoûtant, singulier.

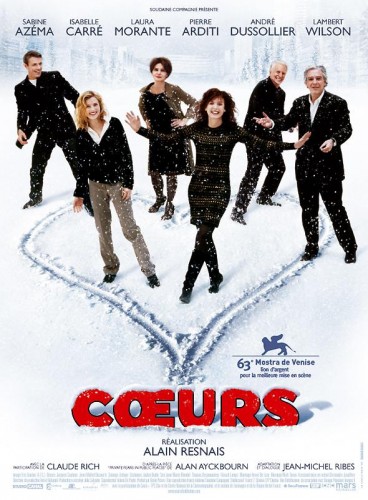

CRITIQUE de COEURS d'ALAIN RESNAIS (2006)

« Cœurs » est un film de 2006. Le film choral était alors à la mode. Alain Resnais, cinéaste emblématique de la modernité, ne suit pas les modes mais les initie, encore. Malgré le temps, sa modernité n’a pas pris une ride et de ce point de vue du haut de ses 80 ans et quelques, mais surtout du haut de ses innombrables chefs d’œuvre (Hiroshima, mon amour, L’année dernière à Marienbad, Nuit et brouillard, On connaît la chanson, Smoking, no smoking, Je t’aime, je t’aime et tant d’autres), il reste le plus jeune des cinéastes. Coeurs est l’adaptation de Private fears in public places, une pièce de théâtre de l’auteur anglais Alain Ayckbourn dont Alain Resnais avait déjà adapté en 1993 une autre de ses œuvres, pour en faire Smoking, No smoking.

Ce film, choral donc, croise les destins de six « cœurs en hiver » dans le quartier de la Grande Bibliothèque, quartier froid, moderne et impersonnel, sous la neige du début à la fin du film. La neige, glaciale, évidemment. La neige qui incite à se presser, à ne pas voir, à ne pas se rencontrer, à fuir l’extérieur. C’est donc à l’intérieur qu’il faut chercher la chaleur. Normalement. A l’intérieur qu’on devrait se croiser donc. Alors, oui, on se croise mais on ne se rencontre pas vraiment.

C’est probablement d’On connaît la chanson que se rapproche le plus ce film, en particulier pour la solitude des personnages. Le dénouement est pourtant radicalement différent et avec les années qui séparent ces deux films la légèreté s’est un peu évaporée. Ainsi, dans On connaît la chanson les personnages chantent. Là, ils déchantent plutôt. Ils sont en quête surtout. En quête de désirs. De désir de vivre, surtout, aussi. Même dans un même lieu, même ensemble, ils sont constamment séparés : par un rideau de perle, par la neige, par une séparation au plafond, par une cloison en verre, par des couleurs contrastées, par des cœurs qui ne se comprennent plus et ne battent plus à l’unisson. Non, ces cœurs-là ne bondissent plus. Ils y aspirent pourtant.

Le coeur se serre plus qu’il ne bondit. A cause des amours évanouis. Des parents disparus. Du temps passé. Ils sont enfermés dans leur nostalgie, leurs regrets même si la fantaisie et la poésie affleurent constamment sans jamais exploser vraiment. La fantaisie est finalement recouverte par la neige, par l’apparence de l’innocence. L’apparence seulement. Chaque personnage est auréolé de mystère. Resnais a compris qu’on peut dire beaucoup plus dans les silences, dans l’implicite, dans l’étrange que dans un excès de paroles, l’explicite, le didactique. Que la normalité n’est qu’un masque et un vain mot.

Comme toujours chez Resnais les dialogues sont très et agréablement écrits. La mise en scène est particulièrement soignée : transitions magnifiquement réussies, contrastes sublimes et saisissants des couleurs chaudes et froides, jeu sur les apparences (encore elles). Rien d’étonnant à ce qu’il ait obtenu le Lion d’Argent du meilleur réalisateur à Venise.

De la mélancolie, Alain Resnais est passé à la tristesse. De l’amour il est passé à la tendresse. Celle d’un frère et d’une sœur qui, à la fin, se retrouvent, seuls, enlacés. Sur l’écran de télévision qu’ils regardent, s’inscrit alors le mot fin. Espérons qu’elle ne préfigure pas la croyance du réalisateur en celle du cinéma, peut-être sa disparition sur le petit écran du moins. Peut-être la fin des illusions du cinéaste.

En suivant les cœurs de ces personnages désenchantés, leurs « cœurs en hiver », Alain Resnais signe là un film particulièrement pessimiste, nostalgique, cruel parfois aussi. On en ressort tristes, nous aussi, tristes qu’il n’ait plus le cœur léger. Un film qui mérite néanmoins d’être vu. Pour ses acteurs magistraux et magistralement dirigés. Pour la voix de Claude Rich vociférant. Pour le vibrant monologue de Pierre Arditi. Pour le regard d’enfant pris en faute de Dussolier. Pour la grâce désenchantée d’Isabelle Carré. Pour la fantaisie sous-jacente de Sabine Azéma. Pour l’égarement de Lambert Wilson. Pour la voix chantante de Laura Morante soudainement aussi monotone que les appartements qu’elle visite. Pour et à cause de cette tristesse qui vous envahit insidieusement et ne vous quitte plus. Pour son esthétisme si singulier, si remarquablement soigné. Pour la sublime photographie d’Eric Gautier. Pour sa modernité, oui, encore et toujours. Parce que c’est une pierre de plus au magistral édifice qu’est l’œuvre d’Alain Resnais.