Lecture (incontournable) - « L’échelle des Jacob » de Gilles Jacob (Grasset)

Selon Oscar Wilde, «L’émotion nous égare : c’est son principal mérite.» Alors, sans doute faudra-t-il me pardonner les égarements et digressions de cet article dicté uniquement par l’émotion suscitée par ce livre, le dernier de Gilles Jacob intitulé « L’échelle des Jacob » (Grasset), en librairie aujourd'hui.

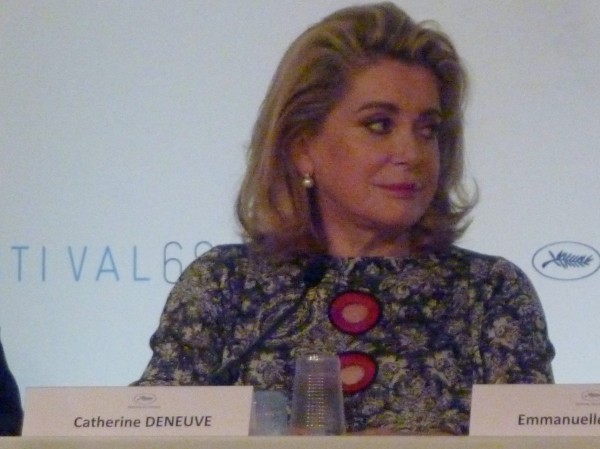

En 2014, lorsque Gilles Jacob quitta la présidence du Festival de Cannes (tout en restant à la tête de la Cinéfondation qu'il a créée), s'afficha sobrement derrière lui sur la scène du festival un discret "Au revoir les enfants", une révérence tout en malice et pudeur. Mais aussi une référence à un moment crucial de son histoire, de l'Histoire. 70 ans après, comme un signe aux méandres du destin. Ce moment terrible où tout aurait pu basculer. Où s'il n'était pas resté immobile et silencieux dans l'ombre, jamais il ne serait retrouvé sous les projecteurs du Festival de Cannes, à mettre les autres en lumière...

Ainsi, cette histoire-là, celle de L’échelle des Jacob ne commence pas sous les flashs du Festival de Cannes mais dans une ferme en Lorraine, là où un certain Auguste Jacob, le grand-père de Gilles Jacob décida de monter à Paris. Le début de l’histoire d’une famille française. Avec ses « heures de gloire, celle de son père André, héros de la Première guerre, du cousin François, Compagnon de la Libération et prix Nobel. Mais aussi avec ses heures sombres (l’Occupation, l’exode, un dramatique secret). » « J’ai voulu raconter un peu plus qu’une affaire de famille. Une histoire française prise dans la tourmente du siècle et les tourments intimes » nous explique Gilles Jacob. C’est en effet un peu plus. Beaucoup plus. Ici, on oublierait presque que l’auteur de ce livre est celui qui, depuis 1964, a fréquenté le festival « 52 fois 3 semaines, 5 ans » de sa vie (comme journaliste, comme directeur, comme président.) Ce n’est pas le sujet. Dans chaque page palpite ainsi cet amour éperdu, et non moins lucide, du cinéma, de ses artistes et de ses artisans, écrivis-je ici à propos de son remarquable Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes (je vous invite à retrouver; ici, mon article à propos de ce livre indispensable pour tout amoureux du cinéma).

Gilles Jacob dont chaque livre est une déclaration d’amour, au cinéma et à ceux qui le font, a cette fois décidé de faire une déclaration d’amour, non pas au cinéma (même si, bien évidemment il se glisse dans ces pages) mais à sa famille, aux siens. Tout comme, dans le dictionnaire précité, cette déclaration d’amour au cinéma n’en était pas pour autant aveugle, levant le voile sur certains secrets sans jamais être impudique ni faire perdre au cinéma, à ceux qui le font et au festival, de leur mystère, Gilles Jacob livre ici avec lucidité le voile sur certains secrets de famille sans jamais que cela soit impudique. Je me souviens de la mélancolie poignante qui émanait des dernières pages de son roman Un homme cruel. De «ce quelque chose plus fort que la mélancolie », aussi, dont il parlait déjà dans J’ai vécu dans mes rêves comme un écho au chapitre Vieillir de son livre Le festival n’aura pas lieu, un chapitre sur le temps, ogre impitoyable, nous rappelant l’essentiel aux ultimes instants ou même parfois trop tard. Comme dans ses précédents ouvrages, Gilles Jacob n’est jamais aussi juste que lorsqu’il laisse la mélancolie affleurer. Avec les fantômes qu’elle transporte. De l’enfance. Des regrets. De la nostalgie. De la mort qui rôde. Du « long cortège des ombres ». Déjà, dans La vie passera comme un rêve, en 2009, autobiographie entre rêve et réalité, (dé)construction judicieuse à la Mankiewicz ou à la Orson Welles (celui à qui il doit son amour du cinéma), derrière les lumières de la Croisette, Gilles Jacob nous laissait deviner les ombres mélancoliques de l’enfance. Déjà, dans Les pas perdus, en 2013, il jonglait avec les mots et les films mais aussi avec les années et les souvenirs. Un voyage sinueux et mélodieux dans sa mémoire composée de rêves derrière lesquels on devinait les souvenirs, plus sombres, de celui qui a « vécu dans ses rêves ». Déjà, dans Le Festival n’aura pas lieu, en 2015, derrière les traits de Lucien Fabas se faufilait cette même mélancolie de son auteur. Déjà, dans Un homme cruel, en 2016, ce voyage à travers la vie romanesque de Sessue Hayakawa, l’histoire vraie d’une star tombée dans l’oubli, l’éternelle histoire de la versatilité du public et du succès, de la gloire éblouissante et de l’oubli assassin, de la dichotomie entre son être et l’image, oui, déjà s’esquissait le portrait de son auteur.

Alors, sans doute, chacun de ces livres contenaient-ils les prémisses de celui-ci. Après tout, un roman n’est-il pas toujours une vérité légèrement mensongère ? La vérité légèrement mensongère de son auteur. Ses précédents romans ne devaient-ils pas mener logiquement à ce livre dont la phrase d’exergue, de John Updike, dans le si bien nommé Les larmes de mon père, en dit tant et si bien ? « Il est facile d’aimer les gens dans le souvenir ; la difficulté est de les aimer quand ils sont en face de vous. »

Le récit épique de l’acte de bravoure de son père à la guerre 1914 par lequel débute le livre nous emporte d’emblée. Cette figure charismatique, sévère, complexe aussi, dont le portrait se dessine dans ces pages, tout en conservant une part de mystère insondable. C’est un passionnant voyage dans l’Histoire du 20ème siècle mais surtout dans le parcours et les tourments d’un homme et de sa famille. De l’insouciance d’avant-guerre « années de grande insouciance mais je ne le savais pas. On s’habitue facilement au bonheur » dans une bourgeoisie qui fait parfois songer à La Règle du jeu et Journal d’une femme de chambre, là où « le septième art était considéré avec dédain », de sa vocation de cinéphile qu'il doit à Miss Prosper, des vacances dans le cadre majestueux de L’Hermitage de Nice à l’Alumnat du Saint-Rosaire où il fut caché pendant la guerre. Deux mondes. Deux époques. Plusieurs vies. Avec lui, on se retrouve à l’hôtel Hermitage. Avec lui, on effectue cet exode, ce « voyage qu’il allait voir et revoir avec précision toute sa vie ». On sait que cela se finira bien pour lui. Mais on tremble, malgré tout. Pour l’enfant roi, « l’enfant-moi » du Boulevard Haussmann, celui qui un jour de 1944, à Nice échappa à la Gestapo (notamment grâce au barman Adolphe, cela ne s’invente pas !), et qui un autre jour, à l’Alumnat, se cacha derrière l’orgue de la chapelle pour survivre à l’intrusion des Allemands (la fameuse scène d’Au revoir les enfants de Louis Malle), celui qui, après les années d’insouciance, grandit « sans connaître autre chose que la peur ».

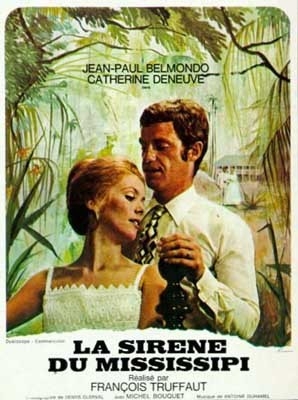

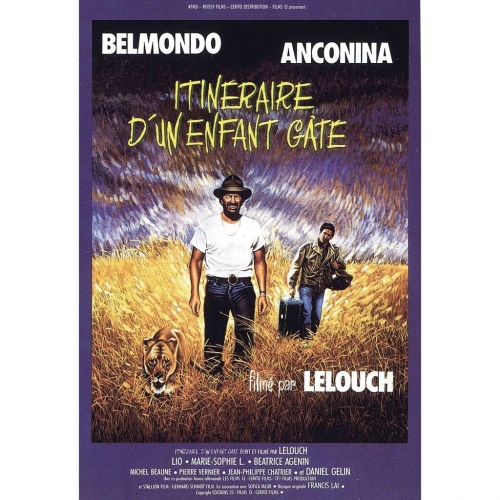

Vous y croiserez bien sûr aussi quelques figures du cinéma comme Claude Chabrol, son camarade du lycée, qui lui enseignait le roman noir américain et le jazz ou encore Truffaut qui commençait toutes ses phrases « par oui, oui » même pour dire non. Vous y lirez ses débuts de critique avec la revue Raccords qu’il créa en 1949, ces deux vies qu’il mena de front, celle de critique et celle à la tête l’entreprise de son père, rôle lui fut imposé et qu’il est passionnant de découvrir. Il fut ainsi en même temps et pendant des années directeur à la Toledo, là où il « apprit la nécessité de trancher » et critique.

Mais ceux que vous n’oublierez pas en refermant ces pages, ce sont surtout Denise, André, Jean-Claude, François, Jeannette. Sa mère. Son père. Son frère. Son cousin. Son épouse.

Ce que vous n’oublierez pas en refermant ces pages, c’est le portrait magnifique de sa mère, leur « lien indéfectible, plus fort que tout », malgré la gifle d’enfance, malgré le temps dévoreur. Celle qui « a été là ». Toujours. Envers et contre tout. Celle qui lisait les entretiens d'Hitchcock et Truffaut en cachette.

Ce que vous n’oublierez pas c’est son regard, le sens de la formule. Son regard acéré, lucide, mais toujours dénué de cynisme et d’esprit de revanche. Même quand il évoque les courtisans, qu’il égratigne doucement, même si là non plus n’est pas le sujet : « Lorsqu’on est au pouvoir, tout le monde est votre ami, on s’en aperçoit d’autant plus lorsqu’on n’y est plus. » Je repense à son injuste éviction du conseil d'administration du festival à la renommée et à l'essor duquel il a tant contribué, je repense à ses pages sur Ridicule de Patrice Leconte dans son Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, film que je ne peux en effet jamais voir sans penser au festival tant ceux prêts à tuer pour et avec un bon mot, pour voir une lueur d'intérêt dans les yeux de leur public roi, pour briller dans le regard du pouvoir ou d'un public, fut-ce en portant une estocade lâche, vile et parfois fatale, dans leur quête effrénée du pouvoir et des lumières, rappellent tant les manigances de certains au moment du festival : « Un triomphe salué comme tel. Entourages de ministres, de hauts fonctionnaires, de puissants, voire de directeurs de festivals, salués de rire devant ce ballet des courtisans sans voir le miroir que Leconte leur tendait », raconte ainsi Gilles Jacob dans son dictionnaire.

Ce que vous n’oublierez pas, c’est qu’il lui a toujours fallu se « battre pour obtenir des choses qui n’étaient pas évidentes ou qui paraissaient trop faciles à première vue. » Ce que vous n’oublierez pas, c’est l’enfance de celui qui fut « pendant trente-huit années l’otage et l’amant du Festival de Cannes » malgré sa « timidité maladive » et son « désordre légendaire ».

Ce que vous n’oublierez pas, c’est le portrait de son père, qui aurait pu être un personnage de cinéma, qu’il dépeint sans manichéisme, homme dur, malgré les souvenirs de rares éclats de tendresse de l’enfance, dont on se dit que malgré tout, il parvint à « l’aimer dans le souvenir ».

Une histoire française. La sienne. Intime mais toujours pudique, écrite avec la délicatesse, l'attention aux autres et l'élégance morale qui caractérisent son auteur. Une histoire dont il a « gardé aussi l’envie de mordre la vie à pleines dents, la vie simple, l’amour de la famille, de ma femme, le rire d’un enfant, l’harmonie d’une sonate, la page d’un livre souvent lu, le partage d’un repas. L’envie, comme tout le monde, d’être heureux. » L’envie dont ce livre transpire. Malgré les drames. Malgré les obstacles. L’envie de « tenir bon et prendre la vie comme elle vient » parce qu’ «il n’y a pas le choix », comme le dit cette citation qu’il emprunte à Philip Roth.

Et puis comme ça, sans prévenir, au fur et à mesure que se tisse l'histoire et que se dévorent les pages, comme un flot impétueux et ravageur, ses mots et l’émotion vous emportent, vous submergent, vous laissent ko. Quand les liens se distendent avec André (et pour cause, vous verrez !) et que ressurgissent les souvenirs de l’enfant à qui il apprit à monter à bicyclette. Réminiscences foudroyantes de l’enfance. Malgré tout. Il le nomme aussi André mais aussi « mon père », « papa », « p’pa ». Valse des identités et sans doute des sentiments à l’égard de celui qui fit souffrir Denise mais qui fut aussi le « petit gars de Nancy », soldat, marchand de biens, de nouveau soldat, prisonnier de guerre, directeur de société. La complexité d’une histoire française. Comme une autre. Et si singulière. Quand il raconte cette nuit de 2014 au Carlton, l’année de sa dernière présidence, dans laquelle perce la nostalgie et que remontent aussi les souvenirs de « l’élégance viscontienne de l’hôtel Hermitage », lorsque le personnel leur fit une haie d’honneur à Jeannette et lui, cette « attention précieuse ». Et que son épouse, partageant son émotion, presse son bras. Toujours d'ailleurs, l'émotion, subrepticement, surgit, quand il parle de sa femme, Jeannette. Et cette phrase m'a bouleversée : « Quand nous ne serons plus là, je sais que je penserai toujours à elle ». Nous rappelant son récit à propos de ce film japonais vu à Chinatown mettant en scène ces amants inséparables dont on se demande presque s’il ne l’a pas inventé, comme une parabole de leur propre histoire. Quand il évoque sa mère, toujours aussi, et qui « Un matin de 1985 », « le 23 décembre », « ne se réveilla pas ». Quand il écrit cette phrase poignante à propos de son frère « J’ai pensé « C’est à toi maintenant de le protéger », et je n’ai pas su le faire. » Quand il n’arrête pas de penser que son père est mort seul. Toutes ces fois, l’émotion nous saisit, grandit, m’a saisie parce que si ce récit est personnel, il est aussi universel en nous renvoyant à nos disparus, que nous aurions toujours pu mieux protéger, aimer, comprendre, étreindre. Et aux regrets qui eux aussi nous étreignent.

Jusqu’à la phrase finale que je vous laisse découvrir, à laquelle on ne peut que répondre que oui, sans le moindre doute, désormais, Jeannette, Denise, André, François, Jean-Claude, et même Auguste et Lambert, ses grands-pères, qu’il ne connut jamais, et même les rôles secondaires et pourtant tellement essentiels comme le barman Adolphe, le père Bruno, un Juste, ils feront partie de notre univers, seront intégrés à la mémoire de notre propre vie, à la farandole de personnages qui la peuple. Comme le sont toujours les personnages d’un livre qu’on n’oublie pas. Auquel des personnages marquants procurent vie, force, singularité, émotion. Un peu plus parce qu’ils furent réels. Et désormais immortels grâce à L’échelle des Jacob. Non, cher Gilles Jacob, vous ne serez plus seul à vous souvenir. Merci pour ce livre, cette « opération de séduction », victorieuse indéniablement. Merci pour eux. Merci à la boîte rouge en carton bouilli d’avoir réveillé les souvenirs enfouis. J’ai terminé cette lecture le cœur chaviré, et étrangement avec un peu de baume sur les blessures de l’âme ébréchée des fêlures incurables laissées par ses irremplaçables absents. Le cœur chaviré, enfin, en pensant aux larmes de nos pères qui charrient tant de mystères. Et en pensant qu’il n’est jamais trop tard pour tenter de les comprendre.