Jean-Laurent Cochet...

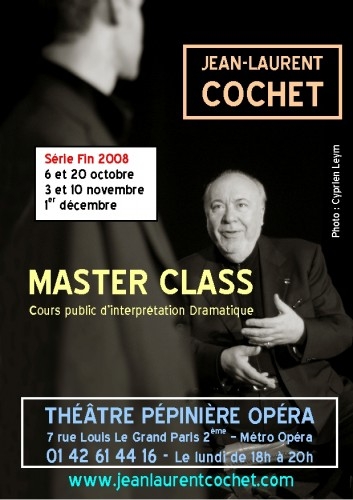

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une conscience qui avertit » écrivit Victor Hugo. Les master classes érudites de Jean-Laurent Cochet donnaient vie à cette voix, cet esprit, cette conscience qui nous accompagnaient longtemps après et nous donnaient l’envie irrépressible de revenir. C’était entre 2005 et 2008. J’allais très régulièrement, presque religieusement, assister à ses cours publics de théâtre dans l’antre presque secret, en tout cas discret, du théâtre de la Pépinière Opéra. Plus que du théâtre, ses cours publics étaient une véritable expérience, une leçon passionnante par un homme passionné, habité même par le théâtre qui, pendant deux heures, vous faisait oublier à quelle époque vous viviez, où vous vous trouviez, l’absence de décor même, qui vous plongeait et transportait dans une atmosphère recueillie, attentive, exaltée. Vous traversiez les siècles et les histoires, les drames et les comédies, avec La Fontaine, Beaumarchais, Molière, Guitry, Mérimée, Giraudoux, Feydeau, Anouilh, Aragon, Hugo et les autres.

Il faisait presque miraculeusement sortir la note juste à ses élèves. En réalité en leur transmettant sa rigueur. En leur donnant parfois même la réplique. En se révoltant encore et toujours, aussi. Contre ceux qui malmenaient ou méprisaient cette langue française qu’il vénérait et dont il transmettait si bien la majesté. En deux heures, nous étions immergés dans son travail et celui des comédiens. Quand un élève-comédien montait sur scène, la salle retenait son souffle, silencieusement complice. Le maître Cochet scrutait chaque froncement de sourcil, chaque inflexion de voix, chaque esquisse de geste. Ses cours étaient un peu comme des rendez-vous amoureux auxquels le public se rendait le cœur battant, des rendez-vous d’amoureux du théâtre. Dans le public, il n’était pas rare de croiser de grands noms du théâtre et parfois du cinéma, désireux d’apprendre encore et toujours, et comme le reste du public, les yeux brillants de curiosité, d’admiration pour cet art dont Jean-Laurent Cochet savait si bien témoigner de la beauté, de la difficulté, et de la magie qui, si souvent pendant ses cours, surgissait devant une salle toujours conquise. Deux heures délicieuses à déguster la saveur des mots magistralement sublimés par la précision du jeu des élèves et les envolées lyriques explicatives de Jean-Laurent Cochet. Plus qu'une leçon de théâtre, une leçon de vie.

Cochet, tantôt admiratif, tantôt sceptique, tantôt réprobateur, mais toujours exalté, livrait, jouait presque, ses commentaires, prétextes à de multiples anecdotes et citations dans lesquelles se côtoyaient Marie Belle, Gérard Philippe, Sarah Bernhardt et tant d’autres, nous emmenant avec lui dans l’histoire du théâtre et parfois nous relatant les débuts de ses prestigieux élèves.

Dès que le bruissement de la salle se faisait entendre, peut-être plus fébrile qu’ailleurs en raison de la particularité de l’exercice auquel Jean-Laurent Cochet et ses élèves se pliaient, seul ce qui se passait sur scène existait qui ne nous éloignait pas de l’existence mais au contraire, par l’étude, la sublimation des mots et des textes, la rendait plus palpitante, fébrile elle aussi.

Dès son arrivée sur scène, c’ait un jeu entre les spectateurs et « le maître » Cochet qui observait, jouait du silence, son regard malicieux balayant la salle. On parle de la magie du cinéma. Il faudrait évoquer aussi celle du théâtre qui était là tellement flagrante. Rien : pas un décor, pas une mise en scène, pas un projecteur pour guider notre attention, notre regard, notre pensée. Juste les comédiens et les mots. Et notre souffle suspendu. Et l’écoute, cette écoute si rare et si précieuse comme le déplorait Jean-Laurent Cochet. Cette écoute qui là semblait reprendre sens. Loin du tumulte de l’existence. Et exaltant aussi ce tumulte.

Cela pouvait par exemple commencer par un exercice improvisé sur « Ruy Blas » de Victor Hugo. Six élèves débutants enchaînaient à l’appel de leurs noms, disant une phrase complétée par un autre sur ordre du maître : un exercice de haute voltige. L’exercice était périlleux d’autant plus qu’improvisé et le résultat était d’autant plus magistral, fascinant, comme si ces six interprétations n’en faisaient qu’une, comme si ces six comédiens en herbe constituaient chacun une part indissociable du texte et du personnage lui donnant ainsi vie.

Puis, Jean-Laurent Cochet parlait, il parlait beaucoup. Jean-Laurent Cochet n’était pas sectaire, juste vigoureusement passionné, tout en fustigeant le sectarisme, le politiquement correct. Il égratignait au passage certains cours qui pour raisons « politiques » se refusaient à jouer certains auteurs comme Guitry. Guitry qu’il citait toujours à loisir comme Giraudoux sur un texte de qui un élève nous avait montré (je m’en souviens encore) à quel point c’est un métier avant d’être un art, à quel point chaque mot, chaque virgule, chaque intonation, chaque souffle importaient et contribuaient à faire vivre et exister un texte et un personnage, à quel point la langue française est multiple et précise, à quel point le comédien est funambule.

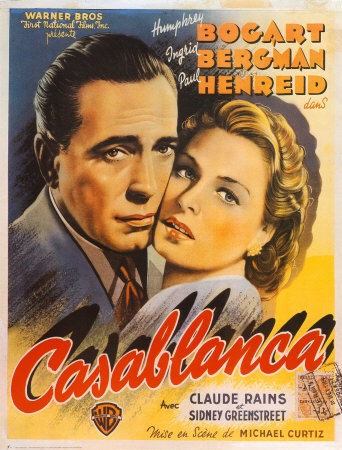

Et puis il nous parlait de cinéma, des réalisateurs, cinq selon lui seulement méritant le nom de grands réalisateurs citant pour exemple Renoir et Grémillon. Il nous parlait du théâtre évidemment, toujours avec autant de passion communicative, de vigueur, de vivacité, de conviction : de ce théâtre qui est un métier avant tout, avant d’être un art, de ce théâtre qui est tout sauf de la démonstration, qui doit faire oublier que l’acteur joue, si ce n’est jouer à être. Et de tant de choses encore…

Je me souviens encore d’un moment de grâce comme il y en eut tant. Un comédien avec lequel Jean-Laurent Cochet, toujours en phase avec l’actualité, trouvait une ressemblance (du moins un emploi similaire) avec Paul Newman. Le texte était joué avant d’être nommé. Une histoire palpitante sur les ravages dévastateurs et criminels du temps, une histoire caustique, cruelle et tendre d’une étonnante modernité, que l’on aurait écrite hier…une nouvelle signée Maupassant que la modernité du jeu nous avait fait croire contemporaine. Nous avions l’impression de voir les personnages tous exister sous nos yeux, de voir le décor, la scène, les lumières tantôt poétiques tantôt crues. Mais lorsque le comédien disait son dernier mot, un peu après même, le temps de reprendre notre souffle nous aussi, nous réalisions que tout cela n’existait que dans notre imagination guidée par le jeu du comédien si réel, vibrant : là.

Et puis il y avait les fables de La Fontaine dont raffolait tant Jean-Laurent Cochet. Je me souviens de cette fois où Jean-Laurent Cochet avait qualifié de génie et d’être d’exception un comédien qui venait d’en interpréter une. Il n’en avait dit pas davantage. Il ne dirait plus un mot. Une démonstration de cette qualité du silence dont il faisait l’éloge. La dernière note d’un moment d’exception.

C’était à chaque fois un moment inestimable de poésie, où surgissait la grâce là et quand on ne l’attendait pas, qui suspendait le vol du temps bien sûr mais surtout la volatilité de l’attention, un moment de passion, qui réunissait des passionnés, un moment unique où tout pouvait arriver, surtout la flamme incandescente de la vie sublimée par le théâtre et les mots qui transfiguraient ceux qui les jouaient.

« Les œuvres d’art qui ont cherché la vérité profonde et nous la présentent comme une force vivante s’emparent de nous et s’imposent à nous ». Cette phrase d’Alexandre Soljenitsyne (Discours non prononcé pour le Prix Nobel de 1970) figurait sur un des programmes de ses cours publics et les illustrait magnifiquement. Les cours publics de Jean-Laurent Cochet étaient définitivement comme des rendez-vous amoureux où le public se rendait avec la peur délicieuse au ventre, la peur pour ceux qui jouaient là et qui jouaient finalement tellement plus qu’un texte. Un spectacle forcément unique puisque les élèves qui passaient et les scènes jouées étaient chaque semaine différents, et un spectacle improvisé puisque Jean-Laurent Cochet ne savait pas à l’avance quels élèves joueraient. Jean-Laurent Cochet, lui-même comédien et metteur en scène, a formé les plus grands comédiens (Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Richard Berry, Daniel Auteuil, Carole Bouquet…).

Quelle tristesse d'apprendre que le coronavirus vient de l'emporter. Un nom parmi les plus de 10000 emportés par cette maladie en France.