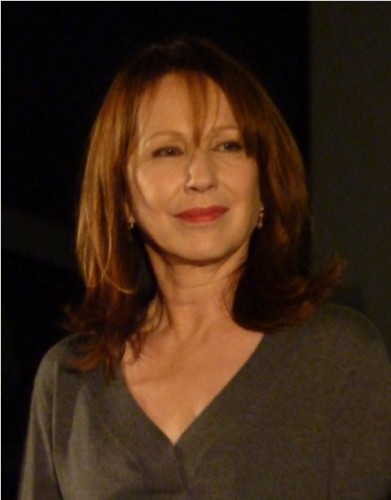

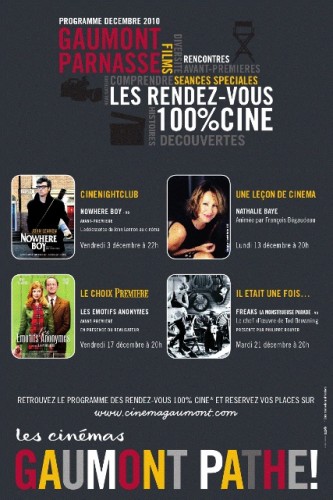

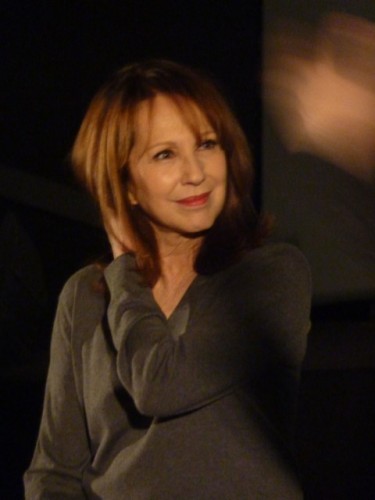

Master class de Nathalie Baye présentée par François Bégaudeau au Gaumont Parnasse: compte rendu et vidéos

Toujours dans le cadre du partenariat entre le Gaumont Parnasse et inthemoodforcinema.com, et également toujours dans le cadre des rendez-vous 100% cinéma, j'étais hier soir invitée à la master class de Nathalie Baye présentée par François Bégaudeau (brillamment, sans fiches et avec une vraie connaissance du cinéma, il faudrait d'ailleurs suggérer à France 5 de le prendre pour remplacer Serge Moati dans "Cinémas" mais cela risque d'être compliqué puisqu'il me semble que ce dernier est producteur de l'émission en question) . Une master class de presque 2H30 émaillée de longs extraits judicieusement choisis. Compte rendu ...comme si vous y étiez. J'en profite pour vous recommander ces master class. Les prochaines seront consacrées à Christophe Honoré puis Karin Viard. Je vous en reparle prochainement.

La master class commence par un extrait de "Cliente" de Josiane Balasko, l'occasion pour Nathalie Baye de débuter cette master class en évoquant ses personnages de femmes libres. Elle a d'ailleurs répèté plusieurs fois pendant la soirée que son vrai luxe était sa liberté.

L'évocation de ces personnages de femmes libres a été aussi l'occasion pour Nathalie Baye de parler de "Absolument fabuleux", tournage pendant lequel elle dit s'être sentie "très malheureuse" car elle ne se sentait "pas à sa place."

Elle a également évoqué sa deception quant au petit succès du film de Salvadori "De vrais mensonges" (que je partage d'ailleurs, une vraie bonne comédie que je vous recommande).

Dans cette deuxième vidéo, elle donne sa vision de son métier, de ce qui est pour elle un "voyage":

A plusieurs reprises Nathalie Baye a également évoqué l'importance de sa formation de danseuse classique, la discipline et la notion de travail en amont que cela lui a apporté, et que, à côté de ses professeurs de danse des réalisateurs comme Pialat que d'autres redoutaient étaient "des agneaux".

Dans cette troisième vidéo , vous l'entendrez parler de Steven Spielberg et Leonardo DiCaprio (avec qui elle a tourné dans "Attrape-moi si tu peux") mais aussi de Truffaut.

A ensuite été diffusé un deuxième extrait( de "La chambre verte" de François Truffaut) puis un extrait de "Une étrange affaire" de Pierre Granier-Deferre, l'occasion pour elle de parler de son travail avec Piccoli et de constater que "avec les grands acteurs, c'est très simple. C'est avec les moyens que c'est plus compliqué."

Dans cette 4ème vidéo, vous l'entendrez parler de son travail avec Jean-Luc Godard.

En 4ème extrait a été projetée une scène de "Notre histoire", sa rencontre avec Delon dans le film de Blier, l'occasion aussi pour elle de parler de ce sourire auquel on l'associe souvent (en contradiction avec ce rôle dans lequel elle ne sourit jamais) pour elle une protection, un masque de timidité.

Dans ce 5ème extrait vous la verrez ainsi parler de Blier et Delon.

Le 5ème extrait projeté était celui de son fou rire dans "Un week end sur deux" , le premier film de Nicole Garcia, l'occasion pour elle de raconter que cette scène n'était pas écrite, que son fou rire était réelle et que Nicole Garcia a eu la judicieuse idée de la conserver.

Le 6ème extrait projeté : "Vénus beauté" de Tonie Marshall

Le 7ème extrait projeté: "Le petit Lieutenant" de xavier Beauvois

Enfin, concernant le type de rôle qu'elle aimerait interprétér, elle a cité "All about Eve" de Mankiewicz, et son personnage "fort sympathique et abominablement manipulateur", un personnage à double facette tout en spécifiant que ce qui compte avant tout pour elle c'est néanmoins le scénario.

Filmographie de Nathalie Baye:

1972 : Brève rencontre à Paris de Robert Wise

1972 : Faustine et le Bel Été de Nina Companeez

1973 : La nuit américaine de François Truffaut

1974 : La Gueule ouverte de Maurice Pialat

1974 : La Gifle de Claude Pinoteau

1975 : Le Voyage de noces de Nadine Trintignant

1975 : Un jour, la fête de Pierre Sisser

1976 : Mado de Claude Sautet

1976 : La Dernière Femme de Marco Ferreri

1976 : Le Plein de super d'Alain Cavalier

1977 : L'Homme qui aimait les femmes de François Truffaut

1977 : Monsieur papa de Philippe Monnier

1977 : La Communion solennelle de René Féret

1978 : Mon premier amour de Elie Chouraqui

1978 : La Chambre verte de François Truffaut

1979 : La Mémoire courte de Eduardo de Gregorio

1979 : Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard

1980 : Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier

1980 : La Provinciale de Claude Goretta

1980 : Je vais craquer de François Leterrier

1981 : L'Ombre rouge de Jean-Louis Comolli

1981 : Une étrange affaire de Pierre Granier-Deferre

1981 : Beau-père de Bertrand Blier

1981 : Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne

1982 : La Balance de Bob Swaim

1982 : J'ai épousé une ombre de Robin Davis

1984 : Notre histoire de Bertrand Blier

1984 : Rive droite, rive gauche de Philippe Labro

1984 : Détective de Jean-Luc Godard

1985 : Le Neveu de Beethoven de Paul Morrissey

1985 : Lune de miel de Patrick Jamain

1987 : En toute innocence de Alain Jessua

1987 : De guerre lasse de Robert Enrico

1989 : Le Roi blessé de Damiano Damiani

1989 : L'Affaire Wallraff de Bobby Roth

1989 : Gioco al massacro de Damiano Damiani

1990 : Le Pinceau à lèvres de Bruno Chiche

1990 : La Baule-les-Pins de Diane Kurys

1990 : Un week-end sur deux de Nicole Garcia

1991 : La Voix de Pierre Granier-Deferre

1992 : Mensonge de François Margolin

1992 : Le Visionarium de Jeff Blyth

1992 : Les Contes sauvages de Gérald Calderon

1994 : La Machine de François Dupeyron

1995 : La Mère de Caroline Bottaro

1996 : Enfants de salaud de Tonie Marshall

1997 : Paparazzi de Alain Berbérian

1998 : Food of Love de Stephen Poliakoff

1998 : Si je t'aime, prends garde à toi de Jeanne Labrune

1999 : Vénus beauté (institut) de Tonie Marshall:Angèle

1999 : Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne

2000 : Ça ira mieux demain de Jeanne Labrune

2000 : Selon Matthieu de Xavier Beauvois

2000 : Barnie et ses petites contrariétés de Bruno Chiche

2000 : Absolument fabuleux de Gabriel Aghion

2002 : Arrête-moi si tu peux (Catch Me if You Can) de Steven Spielberg:la mère de Léonardo Di Carprio

2002 : La Fleur du mal de Claude Chabrol

2002 : France Boutique de Tonie Marshall

2002 : Les Sentiments de Noémie Lvovsky

2003 : Une vie à t'attendre de Thierry Klifa

2004 : 36, avenue des acacias de Martial Fougeron

2005 : L'Un reste, l'autre part de Claude Berri

2005 : Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois

2006 : The Ant Bully de John A. Davis : voix

2006 : Acteur de Jocelyn Quivrin

2006 : La Californie de Jacques Fieschi

2006 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet

2007 : Michou d'Auber de Thomas Gilou

2007 : Mon fils a moi de Martial Fougeron

2007 : Le Prix à payer d'Alexandra Leclère:

2008 : Passe-passe de Tonie Marshall

2008 : Les Bureaux de Dieu de Claire Simon

2008 : Cliente de Josiane Balasko : Judith

2009 : Visages de Tsai Ming-liang

2010 : Ensemble, c'est trop de Léa Fazer:Marie-France

2010 : De vrais mensonges de Pierre Salvadori

2010 : Small World de Bruno Chiche

2011 : Laurence Anyways de Xavier Dolan