In the mood for news 11: In the mood for "My blueberry nights"

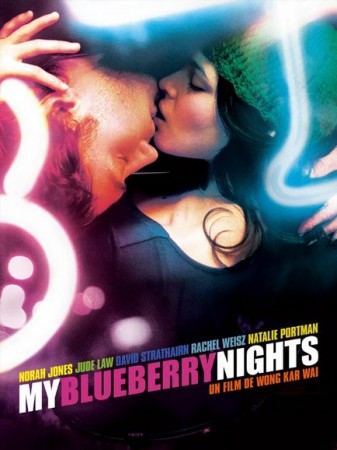

Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du dernier Festival de Cannes: tout d'abord "My blueberry nights" de Wong Kar Wai , film en compétition officielle qui figurait exceptionnellement également en ouverture du festival, un film dans lequel la caméra voluptueuse de Wong Kar Wai danse de nouveau avec le spectateur, envoûté, nous emportant dans son ailleurs où les nuits sont poétiquement et langoureusement bleu myrtille, où les ralentis suspendent le temps et notre souffle un trop court et jubilatoire instant.

Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du dernier Festival de Cannes: tout d'abord "My blueberry nights" de Wong Kar Wai , film en compétition officielle qui figurait exceptionnellement également en ouverture du festival, un film dans lequel la caméra voluptueuse de Wong Kar Wai danse de nouveau avec le spectateur, envoûté, nous emportant dans son ailleurs où les nuits sont poétiquement et langoureusement bleu myrtille, où les ralentis suspendent le temps et notre souffle un trop court et jubilatoire instant.

Demain sort aussi "La nuit nous appartient" de James Gray, le polar sombre et palpitant avec Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Robert Duvall et Mark Wahlberg, un film qui aurait mérité plusieurs récompenses. Je retournerai le voir cette semaine pour vous en parler longuement, comme ce film magistral le mérite.

L'autre film de la semaine: My blueberry nights de Wong Kar Wai

Pitch : « Après une séparation douloureuse, Elizabeth (Norah Jones) se lance dans un périple à travers l’Amérique, laissant derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami - un émouvant patron de bar, Jeremy (Jude Law) - tout en cherchant de quoi panser son coeur brisé. Occupant sur sa route des emplois de serveuse, Elizabeth se lie d’amitié avec des clients dont les désirs sont plus grands que les siens : un policier tourmenté et sa femme qui l’a quitté, une joueuse dans la déveine qui a une affaire à régler. A travers ces destins individuels, Elizabeth assiste au spectacle du véritable abîme de la solitude et du vide, et commence à comprendre que son propre voyage est le commencement d’une plus profonde exploration d’elle-même. »

Pour son premier film en langue anglaise, Wong Kar Waï a réalisé un road movie mélancolique, un voyage initiatique qui nous emmène de New York au Nevada, et sur la célèbre route 66. Les kilomètres et le temps qui séparent les deux protagonistes les rapprochent, d’eux-mêmes, puis l’un de l’autre, aussi par les mots qu’ils s’envoient comme des bouteilles à la mer.

Comme ses précédents films, « My blueberry nights » est un poème envoûtant, une peinture captivante dans laquelle on se retrouve immergés, fascinés, hypnotisés, transportés dans un univers sombre et lumineux traversé par une galerie de portraits de personnages touchants fracassés par l’existence. Le temps n’existe plus ou plutôt s’y substitue celui recréé par Wong Kar Waï, véritable démiurge d’un univers qui nous enrobe, nous enveloppe, nous ensorcelle insidieusement. Lorsque nous sommes dans un univers où les nuits sont bleu myrtille, tout est possible même que le temps suspende son vol. Wong Kar Waï, mieux que quiconque, y exprime tout ce que recèle l’expression « la magie du cinéma ». La magie d’un voyage vers l’espérance, la magie de ces images qui nous entraînent dans leur danse sensuelle, qui nous font croire que la vie peut marcher au ralenti, qu’un voyage peut nous redonner le sourire comme ce film dont on ressort avec une sensation d’apaisement, comme après un voyage qui nous aurait procuré des émotions indicibles. Des nuits bleu myrtille à savourer sans modération même (et parce que) nous y retrouvons ce qui caractérise le cinéma de Wong Kar Wai : les ralentis langoureux donc, une bande originale particulièrement réussie (me trompé-je ou la musique –notamment celle qui précède le générique- ressemble à s’y méprendre à celle d’In the mood for love ?), une photographie sublime aux teintes bleutées et rougeoyantes, des gros plans sur les visages (parfois il nous semble voir Maggie Cheung à tel point la caméra de Wong Kar Wai étreint ses actrices de la même façon que dans « In the mood for love »).

Des prix pour « My blueberry nights » ? La prestation tout en retenue de Norah Jones pourrait mériter un prix d’interprétation, ce qui est peu probable, le jury préférant généralement les vrais rôles de composition. La mise en scène de Wong Kar Waï, est évidemment remarquable, mais un prix dans cette catégorie est néanmoins aussi peu probable Wong Kar Waï l’ayant déjà reçu en 1997 et ne bénéficiant plus de l’effet de surprise pour un style et un univers désormais connus.

Flash back: "In the mood for love"

Le titre de ce blog n’a pas été choisi par hasard. Son but est aussi de vous immerger dans l’atmosphère du Festival, parfois ensorcelante, à l’image du magnifique film de celui qui fut le président du Festival de Cannes 2006, Wong Kar-Waï qui y présenta 2046 en 2004, sélectionné en compétition officielle et surtout In the mood for love en 2000 qui reçut le prix d'interprétation masculine et le Grand Prix de la Commission Supérieure Technique. En guise d'hommage à ce grand cinéaste, et de clin d'oeil au titre de ce blog, je vous propose donc (à noveau) ma critique d'In the mood for love

Critique d'In the mood for love de Wong Kar Waï

Oui, je l’avoue, je n’ai toujours pas vu 2046. A dessein. In the mood for love c’est un peu comme ces moments de nos vies que l’on a filmés et dont on laisse les films croupir dans les tiroirs de crainte que les images ainsi immortalisées soient moins belles que celles de nos souvenirs. Souvenirs sacrés, idéalisés peut-être. Sacrés aussi sont les souvenirs d’In the mood for love. Souvenirs indicibles et indélébiles. Indicibles et indélébiles, telles sont aussi les émotions que procure ce film envoûtant… à l’image des sentiments qu’il retranscrit. A partir d’un synopsis plutôt conventionnel ,d’un schéma vaudevillesque(deux voisins ,Su -Maggie Cheung- et Chow-Tony Leung- , découvrent la tromperie de leurs époux respectifs ,s’éprennent peu à peu l’un de l’autre…mais préfèreront renoncer à leur amour plutôt qu’à leurs idéaux),Wong Kar Wai a réalisé un véritable poème lyrique et nostalgique à la beauté picturale et à l’inventivité visuelle indéniables, inégalées, innovantes, un film tout en nuances dont la mélancolie est encore exacerbée par une atmosphère musicale sublime qui cristallise les sentiments retenus des personnages. Poème langoureux et nostalgique qui nous entraîne, nous emporte délicieusement dans sa mélodieuse complainte. Rarement, voire jamais, au cinéma les frémissements, les palpitations, l’intransmissible incandescence d’un amour implicite, interdit, et ainsi sublimés, avaient été aussi bien suggérés à tel point que les sentiments des personnages semblent émaner de l’écran, presque s’en échapper et nous envahir. Réminiscences des sublimes sensations de nos passés ou de nos rêves, c’est selon, que Wong Kar Waï parvient à faire (res)surgir. Magicien de la caméra. Wong Kar Wai a préféré la suggestion à la démonstration ostentatoire. L’enfermement de Maggie Cheung est ainsi suggéré par des tenues qui emprisonnent son corps et sa passion contenue est reflétée par leurs teintes chatoyantes auxquelles fait écho le décor rouge qui contraste avec les couleurs ternes et les conventions du Hong Kong des années 60. Le ralenti et la musique ensorcelante qui les accompagnent lorsqu’ils se croisent dans un couloir étroit suffisent à nous faire comprendre les sentiments et les impressions d’une sensualité tacite qui les envahissent malgré l’étroitesse des conventions. Les nombreuses ellipses temporelles permettent au spectateur de laisser libre cours à son imagination :un spectateur qui, par une sorte de mimétisme , se laisse peu à peu submerger par l’émotion indéfinissable que suscite cette ambiance…Jamais une histoire d’amour n’avait été racontée avec autant de pudeur, de nuance, d’élégance. Le spectateur est immergé dans cette « ambiance de l’amour », un titre étrange à l’image de la singularité des impressions qu’il inspire. Grâce à l’ingéniosité de la réalisation le spectateur est happé par cet univers, cette histoire…une histoire intemporelle et universelle qui substitue mieux que jamais à notre regard « un monde qui s’accorde à ses désirs » pour reprendre la citation de Bazin qui pourrait avoir été inspirée par ce film. Alors bien sûr on pourrait établir un parallèle avec Sur la route de Madison de Clint Eastwood ou encore avec les films de James Ivory pour l’admirable peinture des sentiments contenus mais, au-delà de celle-ci, Wong Kar Waï a su créer une atmosphère ensorcelante, languissante, presque onirique qui fait de son film une œuvre inclassable et novatrice …On pourrait aussi me rétorquer que la stylisation est exacerbée (et peut-être pour certains exaspérante ), que cette beauté picturale cherche à dissimuler une faiblesse scénaristique mais c’est justement cette symphonie picturale et musicale qui contribue à la richesse du scénario. Alors quand cette rêverie cinématographique s’achève, le spectateur quitte avec peine cette atmosphère enchanteresse, la magie du cinéma portée à son paroxysme…une magie prolongée par des images et une musique indissociables et inoubliables qui nous accompagnent longtemps après le générique de fin, qui m’accompagnent toujours. Le film entier est un poème langoureux, une mélodie savoureuse et ensorcelante, une longue parabole amoureuse qui vous laissera le souvenir inaltérable et brûlant d’un grand amour.

Oui, je l’avoue, je n’ai toujours pas vu 2046. A dessein. In the mood for love c’est un peu comme ces moments de nos vies que l’on a filmés et dont on laisse les films croupir dans les tiroirs de crainte que les images ainsi immortalisées soient moins belles que celles de nos souvenirs. Souvenirs sacrés, idéalisés peut-être. Sacrés aussi sont les souvenirs d’In the mood for love. Souvenirs indicibles et indélébiles. Indicibles et indélébiles, telles sont aussi les émotions que procure ce film envoûtant… à l’image des sentiments qu’il retranscrit. A partir d’un synopsis plutôt conventionnel ,d’un schéma vaudevillesque(deux voisins ,Su -Maggie Cheung- et Chow-Tony Leung- , découvrent la tromperie de leurs époux respectifs ,s’éprennent peu à peu l’un de l’autre…mais préfèreront renoncer à leur amour plutôt qu’à leurs idéaux),Wong Kar Wai a réalisé un véritable poème lyrique et nostalgique à la beauté picturale et à l’inventivité visuelle indéniables, inégalées, innovantes, un film tout en nuances dont la mélancolie est encore exacerbée par une atmosphère musicale sublime qui cristallise les sentiments retenus des personnages. Poème langoureux et nostalgique qui nous entraîne, nous emporte délicieusement dans sa mélodieuse complainte. Rarement, voire jamais, au cinéma les frémissements, les palpitations, l’intransmissible incandescence d’un amour implicite, interdit, et ainsi sublimés, avaient été aussi bien suggérés à tel point que les sentiments des personnages semblent émaner de l’écran, presque s’en échapper et nous envahir. Réminiscences des sublimes sensations de nos passés ou de nos rêves, c’est selon, que Wong Kar Waï parvient à faire (res)surgir. Magicien de la caméra. Wong Kar Wai a préféré la suggestion à la démonstration ostentatoire. L’enfermement de Maggie Cheung est ainsi suggéré par des tenues qui emprisonnent son corps et sa passion contenue est reflétée par leurs teintes chatoyantes auxquelles fait écho le décor rouge qui contraste avec les couleurs ternes et les conventions du Hong Kong des années 60. Le ralenti et la musique ensorcelante qui les accompagnent lorsqu’ils se croisent dans un couloir étroit suffisent à nous faire comprendre les sentiments et les impressions d’une sensualité tacite qui les envahissent malgré l’étroitesse des conventions. Les nombreuses ellipses temporelles permettent au spectateur de laisser libre cours à son imagination :un spectateur qui, par une sorte de mimétisme , se laisse peu à peu submerger par l’émotion indéfinissable que suscite cette ambiance…Jamais une histoire d’amour n’avait été racontée avec autant de pudeur, de nuance, d’élégance. Le spectateur est immergé dans cette « ambiance de l’amour », un titre étrange à l’image de la singularité des impressions qu’il inspire. Grâce à l’ingéniosité de la réalisation le spectateur est happé par cet univers, cette histoire…une histoire intemporelle et universelle qui substitue mieux que jamais à notre regard « un monde qui s’accorde à ses désirs » pour reprendre la citation de Bazin qui pourrait avoir été inspirée par ce film. Alors bien sûr on pourrait établir un parallèle avec Sur la route de Madison de Clint Eastwood ou encore avec les films de James Ivory pour l’admirable peinture des sentiments contenus mais, au-delà de celle-ci, Wong Kar Waï a su créer une atmosphère ensorcelante, languissante, presque onirique qui fait de son film une œuvre inclassable et novatrice …On pourrait aussi me rétorquer que la stylisation est exacerbée (et peut-être pour certains exaspérante ), que cette beauté picturale cherche à dissimuler une faiblesse scénaristique mais c’est justement cette symphonie picturale et musicale qui contribue à la richesse du scénario. Alors quand cette rêverie cinématographique s’achève, le spectateur quitte avec peine cette atmosphère enchanteresse, la magie du cinéma portée à son paroxysme…une magie prolongée par des images et une musique indissociables et inoubliables qui nous accompagnent longtemps après le générique de fin, qui m’accompagnent toujours. Le film entier est un poème langoureux, une mélodie savoureuse et ensorcelante, une longue parabole amoureuse qui vous laissera le souvenir inaltérable et brûlant d’un grand amour.

Egalement à l'affiche demain...

Ce mercredi sort également "Les femmes de ses rêves" présenté en avant-première lors du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville, un film relativement réjouissant mais finalement assez politiquement correct pour un film des frères Farrelly. Un conseil: fermez les yeux si vous tombez devant la bande annonce qui, comme souvent dans les bandes annonces américaines, est tellement réussie qu'elle raconte tout le film et ses meilleures gags.

Un film à voir mais seulement une fois que vous aurez vu les deux films précités qui figurent au palmarès de mes films favoris de l'année à défaut d'avoir figuré à celui du Festival de Cannes comme ils l'auraient l'un et l'autre grandement mérité!!

A suivre ma critique de "La nuit nous appartient"...En attendant continuez à plonger "in the mood for cinema"!

Sandra.M

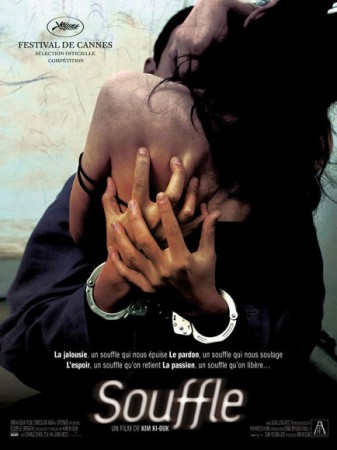

Le souffle, c’est ce qu’ils cherchent désespérément l’un et l’autre. Ils étouffent, agonisent, se noient chacun à leur manière. Le souffle, c’est ce qui leur manque pour extérioriser leurs douleurs indicibles et suffocantes. Enfermés dans une souffrance si différente et similaire. Enfermés dans la même incommunicabilité. Le souffle, c’est la respiration qu’ils vont réapprendre ensemble. Même si elle est vaine et éphémère. Forcément éphémère, après tout. Elle a décidé de tomber amoureuse, sans raison, ou si : survivre, retrouver un souffle de vie. Tomber amoureuse de lui, sans raison, ou si: ils se ressemblent finalement. Il a tué, peut-être sans raison. Il accepte son amour déraisonnable, irraisonné, forcément aussi, sans raison aussi ou si : elle lui insuffle un peu de vie et d’évasion. Même illusoires. De la vie et de l’évasion quand même. Les invraisemblances, les ellipses et les zones d’ombre de ce film qui n’en est pas avare nous importent peu. Kim Ki-Duk a le don de nous donner envie de croire à l’improbable. Magie du cinéma, encore, même derrière les barreaux d’une prison.

Le souffle, c’est ce qu’ils cherchent désespérément l’un et l’autre. Ils étouffent, agonisent, se noient chacun à leur manière. Le souffle, c’est ce qui leur manque pour extérioriser leurs douleurs indicibles et suffocantes. Enfermés dans une souffrance si différente et similaire. Enfermés dans la même incommunicabilité. Le souffle, c’est la respiration qu’ils vont réapprendre ensemble. Même si elle est vaine et éphémère. Forcément éphémère, après tout. Elle a décidé de tomber amoureuse, sans raison, ou si : survivre, retrouver un souffle de vie. Tomber amoureuse de lui, sans raison, ou si: ils se ressemblent finalement. Il a tué, peut-être sans raison. Il accepte son amour déraisonnable, irraisonné, forcément aussi, sans raison aussi ou si : elle lui insuffle un peu de vie et d’évasion. Même illusoires. De la vie et de l’évasion quand même. Les invraisemblances, les ellipses et les zones d’ombre de ce film qui n’en est pas avare nous importent peu. Kim Ki-Duk a le don de nous donner envie de croire à l’improbable. Magie du cinéma, encore, même derrière les barreaux d’une prison.

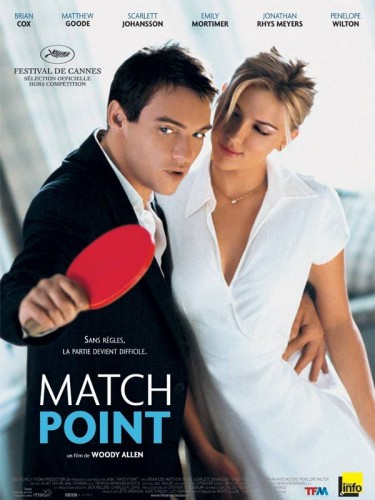

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.