« Le rêve de Cassandre » est le troisième film de Woody Allen tourné à Londres, après "Match point", qui reste selon moi le meilleur scénario de Woody Allen, et après "Scoop" dont vous pouvez également retrouver mes critiques ci-dessous. Si on peut dénombrer de nombreuses similitudes entre « Match point » et « « Le rêve de Cassandre », la légèreté de « Scoop », le place un peu à part de ces deux films noirs dans lesquels Woody Allen n’est d’ailleurs pas présent à la différence de « Scoop ».

Le rêve de Cassandre : crime et châtiments

Deux frères désargentés mais ambitieux, surtout l’un d’eux, Ian, incarné par Ewan McGregor, s'offrent un voilier au-dessus de leurs modestes moyens, ils le baptisent "Cassandra's Dream", titre aussi prémonitoire que les prophéties tragiques de ladite Cassandre dans l’Antiquité. Ian travaille dans le restaurant de leurs parents tandis que son frère Terry travaille dans un garage. Ian tombe amoureux d’Angela, comédienne de son état et surtout ambitieuse. Pour satisfaire leurs ambitions, Terry va s’endetter considérablement au jeu et Ian va se donner des airs de riche investisseur pour la séduire. Leur seul moyen de s’en sortir c’est l’oncle Howard (Tom Wilkinson) qui a fait fortune en Californie, l’emblème de la réussite sociale de la famille que leur mère ne cesse de citer en exemple. En contrepartie de son aide financière il leur propose un macabre marché : tuer un homme...

Aller voir un film de Woody Allen c’est un peu comme pour Cécilia (non pas celle-là, mais celle incarnée par Mia Farrow…) qui revoit inlassablement "La Rose Pourpre du Caire" dans le film éponyme, c’est y aller les yeux fermés avec la promesse d’un voyage cynique ou comique, léger ou grave, parfois tout cela à la fois, mais un voyage en tout cas surprenant et captivant. Ce « Rêve de Cassandre » qui apporte encore une nouvelle pierre à l’édifice qu’est la filmographie fascinante et hétéroclite de Woody Allen, ne déroge pas à la règle. Il s’inscrit dans la lignée des films les plus noirs du cinéaste et apporte encore quelque chose de nouveau.

D’abord, il y excelle dans l’art de l’ellipse. Là où chez d’autres cinéastes cela constituerait une faiblesse scénaristique frustrante pour le spectateur, cela rend ici la logique machiavélique encore plus implacable et le récit encore plus limpide. Rien n’est superflu. En un plan, en un geste filmé avec une apparente désinvolture (le père qui trébuche, dans un coin de l’écran, comme ça, mine de rien mais quand même, un regard désarçonné ou appuyé etc) il dépeint magnifiquement un personnage et surtout ses faiblesses. Si Woody Allen s’est toujours intéressé aux travers humains, il ne se cache plus derrière le masque de l’humour. C’est ici un film sombre qui se revendique comme tel.

Woody Allen est toujours un virtuose de la réalisation : ici, pas de mouvements de caméras démonstratifs mais une composition du cadre qui sert admirablement l’intrigue et qui, sans avoir l’élégance revendiquée et signifiante de « Match point », n’en est pas moins soignée. La réalisation, les indices scénaristiques sont moins tonitruants que dans « Match point » mais ils s’enchaînent avec une évidence édifiante. Pas de tonitruance non plus dans les références antiques (Médée, Cassandre) judicieusement distillées.

Le propos est tout aussi cruel, cynique, voire lucide que dans « Match point ». Le moteur est aussi le même : l’ambition, l’ascension sociale, l’amoralité, savoureuse pour le spectateur. Et si Woody Allen n’est pas Ken Loach il place ce film dans un milieu social moins favorisé que celui dans lequel se situent habituellement ses films, et cela sonne tout aussi juste. Les règles du jeu social, les désirs irrépressibles de revanche sociale et les multiples ressources scénaristiques de leurs conséquences l’intéressent toujours autant, quel que soit le pays ou le milieu social.

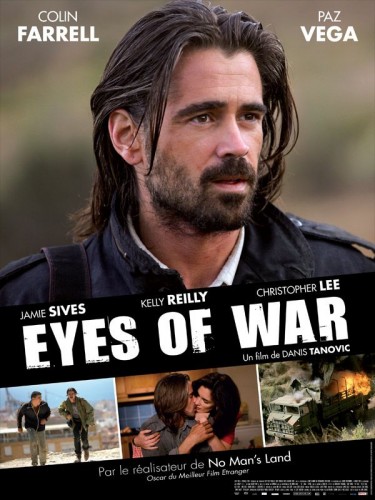

Comme dans « Match point », il est question de chance, de malchance surtout ici, de culpabilité, d’ambition dévastatrice. « Match point » était un crime sans châtiment, c’est d’ailleurs ce qui le rendait en partie si passionnant et jubilatoire, c’est l’inverse qui rend « Le rêve de Cassandre » prenant: c’est un crime avec châtiments. Ajoutez à cela un Ewan McGregor aveuglé par son ambition avec un air faussement irréprochable et un Colin Farrell que la nervosité, l’emprise du jeu –dans les deux sens du terme d’ailleurs-, rendent presque méconnaissable, faillible et crédible en être faillible (pas de super héros chez Woody ) en proie aux remords et aux doutes, tous deux parfaits dans leurs rôles respectifs, une musique lancinante (de Philip Glass) suffisamment inquiétante, et vous obtiendrez un « Rêve de Cassandre » délicieusement cauchemardesque. Embarquez sans plus attendre !

Scoop

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.

L’intrigue est ainsi délibérément abracadabrantesque et improbable. Le célèbre journaliste d'investigation Joe Strombel, arrivé au Purgatoire, y rencontre la secrétaire de l’aristocrate Peter Lyman, également politicien à l’image irréprochable de son état. Elle lui révèle qu’elle aurait été empoisonnée par ce dernier après avoir découvert que Peter serait en réalité le tueur en série surnommé « le Tueur au Tarot » qui terrorise Londres. Professionnel et avide de scoops jusqu’à la mort et même après, Joe Strombel, va se matérialiser à une jeune étudiante en journalisme (et accessoirement en orthodontie), la jeune Sondra (Scarlett Johansson) lorsqu’elle est enfermée dans une boîte lors du tour de magie de l’Américain Splendini (Woody Allen). Croyant avoir trouvé le scoop du siècle elle décide de faire la connaissance de Peter Lyman (charismatique et mystérieux Hugh Jackman) pour le démasquer, avec, comme « perspicace » collaborateur, Splendini. Evidemment elle va tomber amoureuse (de Peter Lyman, pas de Woody, celui-ci ayant ici renoncé au rôle de l’amoureux, dans un souci de crédibilité, ou dans un sursaut de lucidité, pour jouer celui du protecteur). Elle n’aurait peut-être pas dû…

Woody Allen est donc passé de la noirceur à la légèreté. C’est agréable la légèreté, aussi, surtout après la noirceur, aussi parfaite soit-elle. Woody Allen nous revient aussi en tant qu’acteur, fidèle à lui-même, balbutiant, maladroit, chaplinesque, woodyallenesque plutôt, adepte de l’ironie et de l’autodérision, et narcissique de religion (si, si, vous verrez, ça existe). Intrigue abracadabrantesque donc mais c’est aussi ce qui fait le charme de ce scoop. Preuve que légèreté et noirceur ne sont pas totalement incompatibles, Woody Allen a saupoudré son scoop d’humour exquisément noir avec notamment une mort presque sympathique en grande faucheuse embarquant ses défunts et bavards voyageurs. Woody Allen lui aussi nous embarque, dans un jeu, dans son jeu. Il ne nous trompe pas. Nous en connaissons les règles, les codes du genre : la désinvolture et la loufoquerie sont de mise.

La mise en scène reste cependant particulièrement soignée, Scarlett Johansson est de nouveau parfaite, cette fois en étudiante naïve et obstinée. Comme la plupart des bonnes comédies, ce Scoop fonctionne sur les contrastes d’un duo impossible, celui de la journaliste écervelée et obstinée et de son protecteur farfelu. Certes, vous n’explosez pas de rire mais vous avez constamment le sourire aux lèvres entraînés par l’entrain communicatif et l’humour décalé de Woody Allen qui montre à nouveau que l’on peut être un réalisateur particulièrement prolifique sans rien perdre de son enthousiasme et de sa fraîcheur. Une bonne humeur tenace et contagieuse vaut après tout mieux qu’un rire explosif, non ?

Un film rythmé, léger, burlesque, ludique à la mise en scène soignée avec une touche d’humour noir même si on peut regretter que la morale soit sauve et même si on peut donc regretter l’immoralité jubilatoire de Match point. Ce scoop-là n’est ni sidérant, ni inoubliable, mais néanmoins il vaut la peine d’être connu.

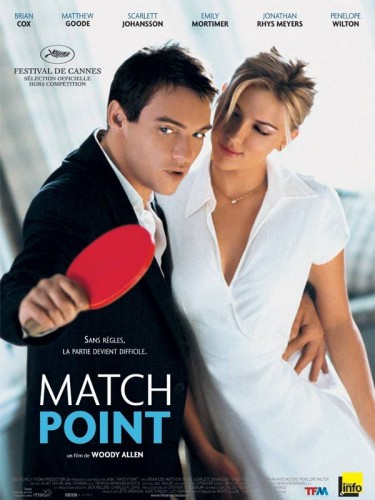

Match point

Un film de Woody Allen comme le sont ceux de la plupart des grands cinéastes est habituellement immédiatement reconnaissable, notamment par le ton, un humour noir corrosif, par la façon dont il (se) met en scène, par la musique jazz, par le lieu (en général New York).

Cette fois il ne s'agit pas d'un Juif New Yorkais en proie à des questions existentielles mais d'un jeune irlandais d'origine modeste, Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyer), qui se fait employer comme professeur de tennis dans un club huppé londonien. C'est là qu'il sympathise avec Tom Hewett (Matthew Goode), jeune homme de la haute société britannique avec qui il partage une passion pour l'opéra. Chris fréquente alors régulièrement les Hewett et fait la connaissance de Chloe (Emily Mortimer), la sœur de Tom, qui tombe immédiatement sous son charme. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et donc à gravir l'échelle sociale, il rencontre Nola Rice (Scarlett Johansson), la pulpeuse fiancée de Tom venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre et, comme lui, d'origine modeste. Il éprouve pour elle une attirance immédiate, réciproque. Va alors commencer entre eux une relation torride...

Je mets au défi quiconque n'ayant pas vu le nom du réalisateur au préalable de deviner qu'il s'agit là d'un film de Woody Allen, si ce n'est qu'il y prouve son génie, dans la mise en scène, le choix et la direction d'acteurs, dans les dialogues et dans le scénario, « Match point » atteignant d'ailleurs pour moi la perfection scénaristique.

Woody Allen réussit ainsi à nous surprendre, en s'affranchissant des quelques « règles » qui le distinguent habituellement : d'abord en ne se mettant pas en scène, ou en ne mettant pas en scène un acteur mimétique de ses tergiversations existentielles, ensuite en quittant New York qu'il a tant sublimée. Cette fois, il a en effet quitté Manhattan pour Londres, Londres d'une luminosité obscure ou d'une obscurité lumineuse, en tout cas ambiguë, à l'image du personnage principal, indéfinissable.

Dès la métaphore initiale, Woody Allen nous prévient (en annonçant le thème de la chance) et nous manipule (pour une raison que je vous laisse découvrir), cette métaphore faisant écho à un rebondissement (dans les deux sens du terme) clé du film. Une métaphore sportive qu'il ne cessera ensuite de filer : Chris et Nola Rice se rencontrent ainsi autour d'une table de ping pong et cette dernière qualifie son jeu de « très agressif »...

« Match point » contrairement à ce que son synopsis pourrait laisser entendre n'est pas une histoire de passion parmi d'autres (passion dont il filme d'ailleurs et néanmoins brillamment l'irrationalité et la frénésie suffocante que sa caméra épouse) et encore moins une comédie romantique (rien à voir avec « Tout le monde dit I love you » pour lequel Woody Allen avait également quitté les Etats-Unis) ; ainsi dès le début s'immisce une fausse note presque imperceptible, sous la forme d'une récurrente thématique pécuniaire, symbole du mépris insidieux, souvent inconscient, que la situation sociale inférieure du jeune professeur de tennis suscite chez sa nouvelle famille, du sentiment d'infériorité que cela suscite chez lui mais aussi de sa rageuse ambition que cela accentue ; fausse note qui va aller crescendo jusqu'à la dissonance paroxystique, dénouement empruntant autant à l'opéra qu'à la tragédie grecque. La musique, notamment de Verdi et de Bizet, exacerbe ainsi encore cette beauté lyrique et tragique.

C'est aussi le film des choix cornéliens, d'une balle qui hésite entre deux camps : celui de la passion d'un côté, et de l'amour, voire du devoir, de l'autre croit-on d'abord ; celui de la passion amoureuse d'un côté et d'un autre désir, celui de réussite sociale, de l'autre (Chris dit vouloir « apporter sa contribution à la société ») réalise-t-on progressivement. C'est aussi donc le match de la raison et de la certitude sociale contre la déraison et l'incertitude amoureuse.

A travers le regard de l'étranger à ce monde, Woody Allen dresse le portrait acide de la « bonne » société londonienne avec un cynisme chabrolien auquel il emprunte d'ailleurs une certaine noirceur et une critique de la bourgeoisie digne de La cérémonie que le dénouement rappelle d'ailleurs.

Le talent du metteur en scène réside également dans l'identification du spectateur au (anti)héros et à son malaise croissant qui trouve finalement la résolution du choix cornélien inéluctable, aussi odieuse soit-elle. En ne le condamnant pas, en mettant la chance de son côté, la balle dans son camp, c'est finalement notre propre aveuglement ou celui d'une société éblouie par l'arrivisme que Woody Allen stigmatise. Parce-que s'il aime (et d'ailleurs surtout désire) la jeune actrice, Chris aime plus encore l'image de lui-même que lui renvoie son épouse : celle de son ascension.

Il y a aussi du Renoir dans ce Woody Allen là qui y dissèque les règles d'un jeu social, d'un match fatalement cruel ou même du Balzac car rarement le ballet de la comédie humaine aura été aussi bien orchestré.

Woody Allen signe un film d'une férocité jubilatoire, un film cynique sur l'ironie du destin, l'implication du hasard et de la chance. Un thème que l'on pouvait notamment trouver dans « La Fille sur le pont » de Patrice Leconte. Le fossé qui sépare le traitement de ce thème dans les deux films est néanmoins immense : le hiatus est ici celui de la morale puisque dans le film de Leconte cette chance était en quelque sorte juste alors qu'elle est ici amorale, voire immorale, ...pour notre plus grand plaisir. C'est donc l'histoire d'un crime sans châtiment dont le héros, sorte de double de Raskolnikov, est d'ailleurs un lecteur assidu de Dostoïevski (mais aussi d'un livre sur Dostoïevski, raison pour laquelle il épatera son futur beau-père sur le sujet), tout comme Woody Allen à en croire une partie la trame du récit qu'il lui « emprunte ».

Quel soin du détail pour caractériser ses personnages, aussi bien dans la tenue de Nola Rice la première fois que Chris la voit que dans la manière de Chloé de jeter négligemment un disque que Chris vient de lui offrir, sans même le remercier . Les dialogues sont tantôt le reflet du thème récurrent de la chance, tantôt d'une savoureuse noirceur (« Celui qui a dit je préfère la chance au talent avait un regard pénétrant sur la vie », ou citant Sophocle : « n'être jamais venu au monde est peut-être le plus grand bienfait »...). Il y montre aussi on génie de l'ellipse (en quelques détails il nous montre l'évolution de la situation de Chris...).

Cette réussite doit aussi beaucoup au choix des interprètes principaux : Jonathan Rhys-Meyer qui interprète Chris, par la profondeur et la nuance de son jeu, nous donnant l'impression de jouer un rôle différent avec chacun de ses interlocuteurs et d'être constamment en proie à un conflit intérieur ; Scarlett Johansson d'une sensualité à fleur de peau qui laisse affleurer une certaine fragilité (celle d'une actrice en apparence sûre d'elle mais en proie aux doutes quant à son avenir de comédienne) pour le rôle de Nola Rice qui devait être pourtant initialement dévolu à Kate Winslet ; Emily Mortimer absolument parfaite en jeune fille de la bourgeoisie londonienne, naïve, désinvolte et snob qui prononce avec la plus grande candeur des répliques inconsciemment cruelles(« je veux mes propres enfants » quand Chris lui parle d'adoption ...). Le couple que forment Chris et Nola s'enrichit ainsi de la fougue, du charme électrique, lascif et sensuel de ses deux interprètes principaux.

La réalisation de Woody Allen a ici l'élégance perfide de son personnage principal, et la photographie une blancheur glaciale semble le reflet de son permanent conflit intérieur.

Le film, d'une noirceur, d'un cynisme, d'une amoralité inhabituels chez le cinéaste, s'achève par une balle de match grandiose au dénouement d'un rebondissement magistral qui par tout autre serait apparu téléphoné mais qui, par le talent de Woody Allen et de son scénario ciselé, apparaît comme une issue d'une implacable et sinistre logique et qui montre avec quelle habileté le cinéaste a manipulé le spectateur (donc à l'image de Chris qui manipule son entourage, dans une sorte de mise en abyme). Un match palpitant, incontournable, inoubliable. Un film audacieux, sombre et sensuel qui mêle et transcende les genres et ne dévoile réellement son jeu qu'à la dernière minute, après une intensité et un suspense rares allant crescendo. Le témoignage d'un regard désabusé et d'une grande acuité sur les travers et les blessures de notre époque. Un chef d'œuvre à voir et à revoir !

« Match point » est le premier film de la trilogie londonienne de Woody Allen avant « Scoop » et « Le rêve de Cassandre ».

Autres critiques de films (à voir également) de Woody Allen à lire sur inthemoodforcinema.com : « Vicky Cristina Barcelona » et « Whatever works » .

Suivez également les autres blogs in the mood : In the mood for Cannes, In the mood for Deauville, In the mood for luxe.

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.

Après Match point, perfection du genre, film délicieusement immoral au scénario virtuose totalement et magnifiquement scénarisé en fonction de son dénouement et de la balle de match finale, quel film pouvait donc bien ensuite réaliser Woody Allen ? Evidemment pas un film noir qui aurait inévitablement souffert de la comparaison. Si, à l’image de Match point, Woody Allen a de nouveau délaissé New York -qu’il a tellement sublimée et immortalisée- pour Londres, si comme dans Match point, il a de nouveau eu recours à Scarlett Johansson comme interprète principale, il a donc néanmoins délaissé le film noir pour retourner à la comédie policière à l’image d’Escrocs mais pas trop ou du Sortilège du scorpion de Jade. Si le principal atout de Match point était son scénario impeccable, c’est ailleurs qu’il faut aller chercher l’intérêt de ce Scoop.