Compte-rendu et palmarès du 34ème Dinard Festival du Film Britannique

Rendez-vous cinématographique incontournable pour moi depuis ma première participation en 1999, le Dinard Festival du Film Britannique (auparavant nommé Festival du Film Britannique de Dinard), depuis 34 ans, propose le meilleur du cinéma d’outre-Manche. Cette édition 2023 n’a pas dérogé à la règle. Dans une atmosphère hors du temps, sous un soleil imperturbablement radieux et une chaleur irréelle, au rythme des grandes marées qui ont façonné un paysage magnifiquement lunatique, les films de cette édition, au contraire, nous immergeaient dans une âpre et sombre réalité : contraste saisissant pour une plongée passionnante au cœur des affres de la société britannique.

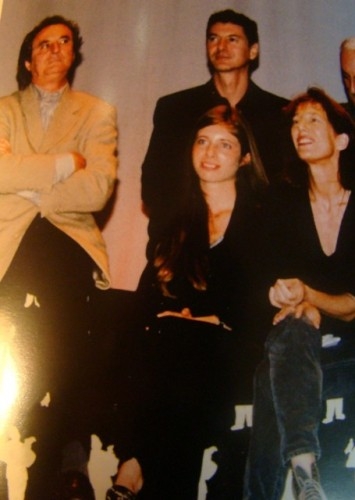

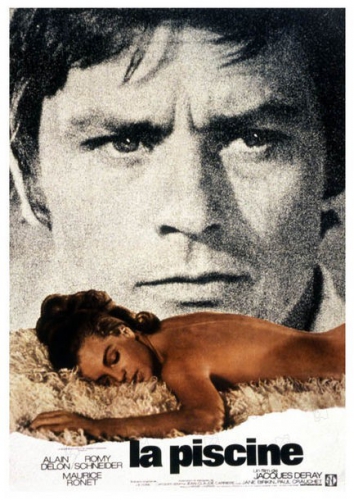

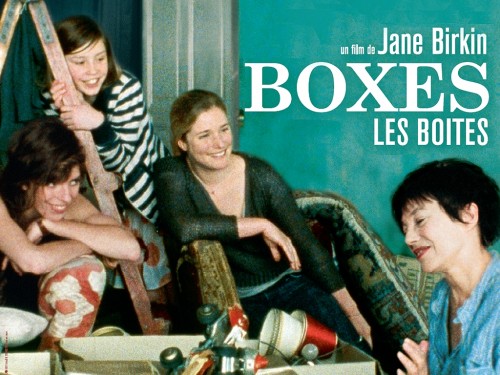

Au fil des ans, le Dinard Festival du Film Britannique a couronné du Hitchcock d’or des films aussi marquants et différents que Petits meurtres entre amis de Danny Boyle (1994), Jude de Michael Winterbottom (1996), The Full Monty de Pater Cattaneo (1997), Billy Elliot de Stephen Daldry (2000), La jeune fille à la perle de Peter Webber (2003), Emily de Frances O’Connor l’an passé, ou encore Human Traffic de Justin Kerrigan en 1999, la 10ème édition à l'occasion de laquelle j’avais eu l’honneur de faire partie du jury (notons quand même que cette année-là nous avions récompensé l’incroyable Following d’un cinéaste alors inconnu, un certain...Christopher Nolan) alors présidée par l’irremplaçable Jane Birkin, aussi radieuse, intelligente, sensible, généreuse que drôle, à qui le festival a judicieusement rendu hommage cette année (le mien, sous forme de lettre ouverte à cette femme incroyable est à lire ici).

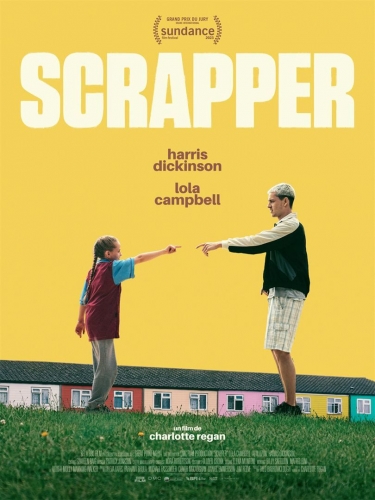

Ce n’est pas moins de 103 films d’une indéniable diversité qui furent projetés pour cette 34ème édition parmi lesquels six films en compétition qui composent une radiographie passionnante de l’état de la Grande-Bretagne. Au programme cette année encore, des films audacieux, décalés, excentriques, absurdes, irrévérencieux, rudes souvent, mais aussi pleins d’humanité, sur des êtres esseulés (des femmes, surtout comme dans Silver Haze, Girl), des enfants orphelins, endeuillés (Scrapper, Silent roar), des familles écartelées dans lesquelles le mensonge sert d’échappatoire à une inconcevable réalité (The effects of lying, The trouble with Jessica). Des films dans lesquels le père est cruellement absent et qui ont en commun des rôles marquants portés par des interprètes exceptionnels.

La 33ème édition, dont vous pouvez lire mon compte rendu ici, avait couronné Emily de Frances O'Connor. Un film au romantisme sombre, envoûtant, parsemé de références au roman mythique d'Emily Brontë (entre embardées dans le genre fantastique - dont une remarquable scène de dîner qui est aussi un hommage à la force poignante et dévastatrice de l’imaginaire - et relation tumultueuse et passionnelle avec son frère) et qui interroge intelligemment les rapports entre la fiction et la vie d'un (ou une) auteur(e), la part de vérité qu’elle ou il y puise pour nourrir son art, qu’il s’agisse de s’y sauver ou de s’y perdre. Un film très éloigné du lauréat 2023 du Hitchcock d’or. Mais là réside aussi tout l’intérêt de ce festival que de braquer ses projecteurs sur l’étonnant éclectisme du cinéma britannique.

Le programme de cette 34ème édition se divisait ainsi en 5 sections. A l’exception de The trouble with Jessica qui figurait dans la section Being There consacrée à des « Films sur les situations inattendues de la vie : une rencontre fortuite menant à l’amour, la douleur d’un rejet, une rencontre tragique, un égoïsme omniprésent, tous capturent des moments qui changent une vie et la font basculer. Parfois avec des larmes, parfois avec des sourires», les 5 autres films de la compétition figuraient dans la section It’s a Family Affair ainsi définie « La famille. On peut l’aimer, on peut la détester, mais on ne peut pas l’ignorer. Huit histoires très différentes, chacune étant une exploration des complexités de la vie de famille et de ses absurdités, ses tragédies, l’affection qu’on lui porte, des désirs et des réconciliations. »

Le jury de cette 34ème édition présidé par Catherine Frot, entourée d'Alice Isaaz, Nolwenn Leroy, Thierry Godard, Jonathan Zaccaï, Destiny Ekaragha, Amelia Gething, à, l’unanimité, a couronné le long-métrage de Sacha Polak, Silver Haze. Le lauréat du Hitchcock d’or sortira en DVD le 22 novembre.

C’est l’histoire de Franky, une infirmière de 23 ans, qui vit avec sa famille nombreuse dans l’est de Londres. Quand elle était enfant, elle a vécu un événement traumatisant qui l’a laissée gravement brûlée. Obsédée par l’idée de trouver le coupable et sa soif de vengeance, elle est incapable de nouer des relations sérieuses. Jusqu’à ce qu’elle tombe éperdument amoureuse de Florence, l’une de ses patientes. Ensemble, elles se rendent sur la côte où Florence vit avec sa famille hétéroclite, plus ouverte d'esprit. C'est là que Franky trouve le refuge affectif qui lui permettra d'affronter les rancœurs du passé. Franky porte sur son corps les traces indélébiles de son passé, de son âme meurtrie. Le film de Sacha Polak est un maelstrom d’émotions, de sujets, de tentatives visuelles, de couleurs, parfois désordonnés, qui nous laissent à la fois ko et apaisés comme son dénouement, au bord d’une mer consolante. Tantôt onirique, tantôt réaliste, tantôt nerveux, tantôt doux, Silver haze raconte un cheminement éprouvant vers l’acceptation et le pardon porté par l’interprétation de Vicky Knight, comédienne au corps balafré des stigmates de son histoire qui épousent celles du personnage qu’elle incarne, et de ses bleus à l’âme.

Le public a récompensé le burlesque The Trouble with Jessica de Matt Winn auquel le jury a également attribué le prix spécial Barrière. Ce film a été projeté pour la soirée d’ouverture du festival en présence du réalisateur Matt Winn, de l’actrice principale Shirley Henderson, et de la productrice Sarah Sulick. Par sa réalisation élégante et soignée, le milieu privilégié dans le cadre duquel se situe l’intrigue (la bourgeoisie londonienne), le film de Matt Winn contrastait en apparence avec la majorité des films de cette sélection. Avec ce film, dans lequel figure notamment l’inénarrable Shirley Henderson, à partir d’un sujet délicat (le suicide), Matt Winn a signé une comédie excentrique. « J’ai toujours eu un profond amour pour les comédies morales de Chabrol, et je souhaitais réaliser une satire des classes moyennes britanniques contemporaines avec un ton incisif » a ainsi déclaré le réalisateur. Sarah et Tom sont en proie à de graves difficultés financières : leur seule solution est de vendre leur maison londonienne. Lorsque leurs amis débarquent pour un dernier dîner, Jessica, une vieille amie, s’invite et se joint à eux. Après une dispute à première vue sans importance, Jessica se pend dans le jardin. Tom s’apprête à appeler la police lorsque Sarah réalise que si l’acheteur l’apprend, la vente tombera à l’eau, ruinant ainsi leur couple. La seule façon de s’en sortir est de ramener le corps de Jessica dans son propre appartement. Après tout, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Non sans rappeler Hitchcock (La corde), René Clément (Plein soleil) ou Chabrol donc, Matt Winn signe un film d'un humour noir salvateur « so british » et salutairement amoral quand le vrai visage de chacun éclate au grand jour, débarrassé du vernis social. Le repas entre amis devient alors un règlement de comptes impitoyable aussi douloureux à vivre pour les protagonistes qu’il est jubilatoire pour le spectateur de le regarder. Pour Sarah et Tom, le drame qui se joue n’est pas la mort de leur amie mais la potentielle impossibilité de vendre leur maison ayant servi de lieu du suicide. Chacun ne pense alors plus qu’à son intérêt. Chaque tableau est séparé de l’autre par un titre « The trouble with » comme autant de saynètes d’un humour grinçant qui font un peu plus encore exploser les conventions et tomber les masques, un temps du moins. Une comédie funèbre, idéale pour l’ouverture et pour donner le ton de cette édition. Audacieux !

L’actrice Deborah Lukumuena a obtenu le Hitchcock de la meilleure interprétation pour son rôle dans Girl d’Adura Onashile. Le film, le plus elliptique, nuancé, et mémorable de cette compétition, qui, selon moi aurait mérité le Hitchcock d’or. Deborah Lukumuena incarne une mère émigrée et traumatisée par son passé qui vit avec sa fille de 11 ans dans une tour de Glasgow. L’envie de vivre, de découvrir, de s’émanciper d'Ama vont menacer leur complicité et faire exploser le cadre protecteur et la vie ritualisée mis en place par Grace, obligée alors de se confronter à la réalité, et à son propre passé, bien éloigné du conte de fée qu’elle raconte à sa fille. Un film auréolé de douceur malgré la cruelle réalité qu’il « conte », porté par deux comédiennes exceptionnelles. Entre ce quotidien protégé et menacé, et l'envol vers l'adolescence et l'indépendance, ce film est parsemé de moments de grâce. Déborah Lukumuena qui s’est fait connaître par son rôle dans Divine (César de la meilleure actrice dans un second rôle) joue ici pour la première fois en langue anglaise. Des éclats de lumière entre fête foraine et danses, touches impressionnistes, au milieu d’une solitude accablante et des terreurs de l’abandon criées dans le silence nous percutent en plein cœur comme l’amour maladroit qui unit cette mère et sa fille.

Également en compétition, le poignant et coloré Scrapper de Charlotte Regan suit également le destin d’une adolescente confrontée à l’absence de l’un de ses parents. Banlieue de Londres. Géorgie 12 ans vit seule depuis la mort de sa mère. Elle se débrouille au quotidien pour éloigner les travailleurs sociaux, raconte qu’elle vit avec un oncle, gagne de l’argent en faisant un trafic de vélo avec son ami Ali. Cet équilibre fonctionne jusqu’à l’arrivée de Jason, un jeune homme qu’elle ne connait pas et se présente comme étant son père. Ce sont au fond deux adolescents qui vont se sauver l’un l’autre. Et que l’imagination va sauver. Entre la revente des vélos qu’elle vole, ses échanges téléphoniques avec les travailleurs sociaux auxquels Georgie parvient à faire croire qu’elle est prise en charge par son oncle (imaginaire) qu’elle nomme…Churchill, mais aussi des personnages secondaires mis en scène comme dans un cartoon coloré, là aussi pour dédramatiser, Scrapper est une ode à l’imagination, à l’utopie, et donc finalement au cinéma, pleine de douceur, de fantaisie et d'espoir.

Silent roar de Johnny Barrington s’intéresse aussi à un adolescent qui a perdu son père. Willy, pêcheur et père du jeune surfeur Dondo, a disparu il y a un an. Lorsque ce dernier trouve la botte de son père en mer, il se convainc qu'il est toujours en vie. Ses amis lui soutiennent pourtant que la mer finira par lui restituer son corps. Il se raccroche alors violemment à ses illusions. Sas, la rebelle de l'école, est la seule personne capable de lui faire entendre raison. Elle se moque d'abord gentiment de lui, mais très vite, le provoque vivement, les entraînant tous deux dans un voyage qui changera leurs vies à jamais. Comme le lauréat du Hitchcock d’or, Silent roar est un film curieusement hybride qui entremêle une multitude d’éléments et de tentatives stylistiques. Se mélangent le décor fascinant et inquiétant des Hébrides, le surf, la religion, l’eau et le feu. On en ressort un peu décontenancée par cet objet filmique non identifié, à l’image de ses protagonistes, non dénué de charme.

Enfin, le sixième film en compétition, The effects of lying de Isher Sahota se rapproche davantage du film d’ouverture en ce qu’un évènement imprévu vient bousculer le cours des choses et faire basculer la réalité dans le burlesque. Naveen a toujours vécu selon les règles : c'est un mari fidèle et un père aimant. Mais après avoir découvert Simran, sa fille adolescente, en pleine crise de boulimie, puis sa femme Sangeeta au lit avec son frère, des secrets vieux de dizaines d'années refont surface, l’obligeant à faire face à la réalité de leur situation. Là où finalement le surgissement de l’imprévu ne provoque qu’une parenthèse loufoque avant de faire presque revenir les personnages au point de départ dans The trouble with Jessica, il permet ici à Naxeen et Simran de signer un nouveau départ. Là encore un film qui brasse de nombreux sujets, survolés, qui auraient mérité que l’on s’y attarde : le père en maison de retraite qui perd la raison, hanté par la culpabilité, le fils qui découvre ses origines et son adoption à l’âge adulte…et la mère totalement irresponsable dont on ne comprend pas toujours les motivations si ce n'est de venger une adolescence pendant laquelle sa liberté fut bridée. Une comédie savoureusement déjantée.

Mes deux coups de cœur de cette édition font tristement écho à l’effroyable actualité. Le premier est Shoshana de Michel Winterbottom que j'évoquerai prochainement plus longuement. Michael Winterbottom est un cinéaste particulièrement prolifique. Son film Jude avait reçu le Hitchcock d'or à Dinard en 1996. Shoshana est un film passionnant basé sur des événements réels. En 1920, au lendemain de la première guerre mondiale, la Société des Nations place le territoire de Palestine sous mandat Britannique. Pendant ce mandat britannique, dans les années 1930, à Tel Aviv (avant la partition de la Palestine en 1948 et la création de l'État d'Israël), deux policiers britanniques, Thomas Wilkin et Geoffrey Morton, sont à la poursuite du combattant de la liberté sioniste Avraham Stern, qui complote pour évincer les autorités britanniques. A Tel Aviv, Thomas Wilkins, policier anglais, rencontre Shoshana Borochov, une jeune journaliste engagée, émigrée russe, fille d'un célèbre militant sioniste de gauche.

La projection a été suivie d’un passionnant échange avec Michael Winterbottom qui a notamment évoqué « un parallèle entre les Américains en Irak et les Britanniques en Palestine », son désir de « faire ressentir comment le destin d'une personne tombant amoureuse est prise entre l’amour et le devoir » et « poussée à l'extrémisme, finit par se battre aux côtés de ceux contre lesquels elle se battait. » Il a aussi évoqué les films qu’il avait demandé aux acteurs de regarder : Casablanca, Le troisième homme, la Bataille d'Alger. Ce personnage de femme très puissante, indépendante, forte m’a fait songer à celui incarné par Simone Signoret dans L’armée des ombres de Melville « Je voulais que Tom soit amoureux de son indépendance, de sa force synonyme de Tel Aviv » a ainsi expliqué le cinéaste pour qui Shoshana est l’« incarnation de Tel Aviv, lieu très fort avec beaucoup d’énergie ». Pour ce dernier, il était important que ce soit celle que Thomas suit et non l’inverse. Un film puissamment romanesque, historiquement passionnant qui, comme Casablanca, fait se confronter les sentiments et la réalité implacable de la guerre.

En attendant de vous reparler de ce film, je termine par la critique du long-métrage qui fut présenté en séance de gala et qui est pour moi LE film de cette année 2023, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer.

La Zone d’intérêt figurait parmi les films en compétition du dernier Festival de Cannes (d’où il est reparti avec le Grand Prix).

Rarement un film m’aura autant bousculée, de la première à la dernière seconde, et hantée, des jours après. Cela commence par un écran noir, interminable, tandis que des notes lancinantes et douloureuses viennent déjà heurter notre tranquillité, nous avertir que la sérénité qui lui succèdera sera fallacieuse. La première scène nous donne à voir une image bucolique, celle d’une famille au bord d’une rivière par une journée éclatante. Celle de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz de 1940 à 1943, qui habite avec sa famille dans une villa avec jardin, juste derrière les murs du camp. À qui ignorerait l’histoire (et l’Histoire) et ne serait pas attentif, la vie de cette famille semblerait de prime abord presque « normale ». Un air de vacances et de gaieté flotte dans l’air. Les corps s’exhibent, en pleine santé. Pourtant c’est dans cette normalité, cette banalité que réside toute l’horreur, omniprésente, dans chaque son, chaque arrière-plan, chaque hors-champ. Cette zone d’intérêt, ce sont les 40 kilomètres autour du camp, ainsi qualifiés par les nazis. Une qualification qui englobe déjà le cynisme barbare de la situation. La biographie de Rudolf Höss avait inspiré La mort est mon métier de Robert Merle, puis le roman The Zone of Interest de Martin Amis (publié chez Calmann-Lévy en 2015) dont le film est adapté. Il décrit le quotidien de cet artisan de l’horreur avec Hedwig, son épouse et leurs cinq enfants.

Avant même le premier plan, ce qui nous interpelle, c’est le son, incessant, négation permanente de la banalité des scènes de la maisonnée. C’est le bruit d’un wagon. Ce sont des cris étouffés. Ce sont des coups de feu. Ce sont des aboiements. Ce sont ces ronronnements terrifiants et obsédants des fours crématoires. Mais c’est l’arrière-plan aussi qui teinte d’horreur tout ce qui se déroule au premier, cette indifférence criante qui nous révulse. C’est la vue de cette cheminée, juste au-dessus du jardin, dont une fumée noire s’échappe, sans répit. Ce sont les barbelés. C’est ce prisonnier qui s’affaire dans le jardin du Commandant. C’est la vue de ces trains qui ne cessent d’arrivée. Ce sont ces os que charrie la rivière. L’horreur est là, omniprésente, et pourtant insignifiante pour les occupants de la zone d’intérêt qui vivent là comme si de rien n’était, comme si la mort ne se manifestait pas à chaque seconde. La vie est là dans ce jardin, entre le père qui fume, les pépiements des oiseaux et les cris joyeux des enfants, éclaboussant de son indécente frivolité la mort qui sévit constamment juste à côté. La « banalité du mal » définie par Hannah Arendt représentée dans chaque plan.

Hedwig Höss se glorifie même d’être gratifiée du titre de « reine d’Auschwitz » par son mari. Hedwig est en effet très fière : de son statut, de ce qu’elle fait de sa maison, surtout de son jardin, avec sa serre et sa piscine. Son havre de paix au cœur de l’horreur absolue. Son mari est muté. Pour elle, l’horreur absolue s’inscrit cependant là : dans la perspective de devoir déménager de son « paradis ». Cette « zone d’intérêt » qu’elle ne quitterait pour rien au monde. Ce cliché de propagande nazie.

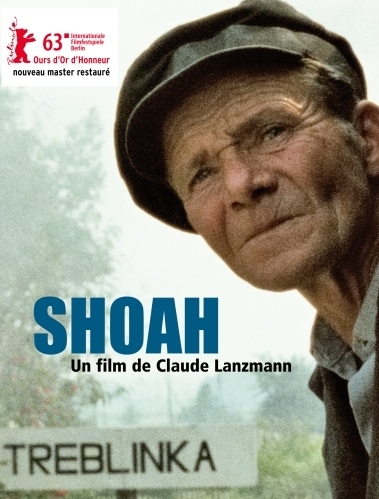

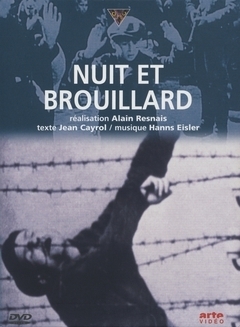

Claude Lanzmann (dont le documentaire Shoah, reste l’incontournable témoignage sur le sujet, avec également le court-métrage d’Alain Resnais, Nuit et brouillard) écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. » Le film de Glazer a cette intelligence-là : ne jamais montrer l’intransmissible. L’imaginer est finalement plus parlant encore. Ainsi, nous ne voyons rien de ce qui se déroule dans le camp mais nous le devinons. Nous ne voyons que des objets appartenant aux déportés qui contiennent en eux des destins tragiques et racontent la folie des hommes : un manteau de fourrure, des vêtements d'enfants, des bijoux, ou ce rouge à lèvres appartenant à une déportée qu’Hedwig s’applique soigneusement, et dans cette application en apparence insignifiante s’insinue le souffle glaçant de la mort qui la sous-tend. Le film adopte la retenue qui sied au sujet, au respect des victimes dont l’absence à l’image ne contribue pas à les nier mais n’est que le reflet de ce qu’elles étaient pour leurs bourreaux : des chiffres, des êtres dont on occultait sans état d'âme l'humanité. Le dénouement leur rend la lumière et la dignité. La Zone d’intérêt a été tourné à Auschwitz même, encore une fois avec ce souci, de respect des victimes et de fictionnaliser le moins possible. Pas d’esthétisation. Pas de lumière artificielle. Le sentiment de contemporanéité n’en est que plus frappant.

Sandra Hüller figurait au générique de deux films remarquables en compétition du Festival de Cannes 2023, puisqu’elle incarne aussi la Sandra de Anatomie d’une chute de Justine Triet, la palme d’or de cette édition. Révélée à Cannes en 2016 dans Toni Erdmann, dans le film de Justine Triet, elle est impressionnante d’opacité, de froideur, de maitrise, d’ambiguïté. Ici, dans le rôle d'Hedwig, elle est carrément glaçante. Elle se délecte à essayer un manteau de fourrure trop grand pour elle dont il est aisé de deviner l’origine. Elle distribue des vêtements à ses amis dont la provenance ne fait aucun doute là non plus. Elle est si fière d’être cette femme à la vie si privilégiée, clamant qu’elle a une vie « paradisiaque » dans ce jardin qu’elle montre avec orgueil à sa mère, comme cette chambre d’enfant où elle l’héberge, avec fenêtre sur les miradors et cheminées. Elle est monstrueuse dans l’apparente normalité de ses gestes et paroles, et laissant même éclater toute sa violence lorsqu’une assiette n’est pas là où elle doit être. Ou quand elle demande à « Rudolf » de l'« emmener encore dans ce spa italien » tandis que rugissent les fours crématoires, et la mort, alors qu’elle ne pense qu’à jouir de la vie, sans scrupules.

Pour le Commandant (Christian Friedel), seule compte la fierté de servir le 3ème Reich. Obstinément. Des industriels viennent louer les qualités de leurs fours, comme s’il s’agissait d’un quelconque produit industriel. Comment ne pas avoir la nausée devant l’ignominieuse distance et l’abominable froideur avec lesquelles ils discutent des modalités de la solution finale et du principe d’un "four crématoire circulaire" ? Les réunions des directeurs de camps sont aussi nauséeuses dans leur apparence ordinaire. Il est question d’efficacité, de rendement, de logistique. Comme si rien de tout cela ne concernait des êtres humains, et leur mort atroce.

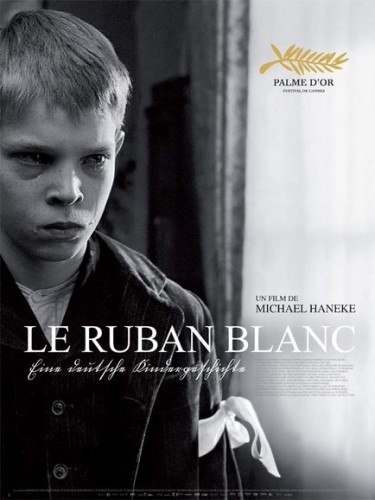

Une folie qui semble contaminer jusqu’aux enfants quand l’un enferme son frère dans la serre. On pense alors au chef-d’œuvre de Michael Haneke, Le ruban blanc. Ce ruban blanc, dans le film d’Haneke, c’est le symbole d’une innocence ostensible qui dissimule la violence la plus insidieuse et perverse. Ce ruban blanc, c’est le signe ostentatoire d’un passé et de racines peu glorieuses qui voulaient se donner le visage de l’innocence. Ce ruban blanc, c’est le voile symbolique de l’innocence qu’on veut imposer pour nier la barbarie, et ces racines du mal qu’Haneke nous fait appréhender avec effroi par l’élégance moribonde du noir et blanc. Ces châtiments que la société inflige à ses enfants en évoquent d’autres que la société infligera à plus grande échelle, qu’elle institutionnalisera même pour donner lieu à l’horreur suprême, la barbarie du XXème siècle. Cette éducation rigide va enfanter les bourreaux du XXème siècle dans le calme, la blancheur immaculée de la neige d’un petit village a priori comme les autres. La forme, comme dans le film de Glazer, démontre alors toute son intelligence, elle nous séduit d’abord pour nous montrer toute l’horreur qu’elle porte en elle et dissimule à l’image de ceux qui portent ce ruban blanc.

Je ne saurais citer un autre film dans lequel le travail sur le son est aussi impressionnant que dans La Zone d’intérêt, la forme sonore tellement au service du fond (parmi les films récents, je songe au long-métrage de Vincent Maël Cardona, Les Magnétiques mais le sujet est à des années-lumière de celui du film de Glazer) : cette dichotomie permanente entre ce vacarme et l’indifférence qu’il suscite. Ce grondement incessant qui nous accompagne des jours après. Les musiques composées par Mica Levi et les sons du concepteur sonore Johnnie Burn sont pour beaucoup dans la singularité de cette œuvre et dans sa résonance. Ces dissonances qui constamment nous rappellent que tout cela n'a rien de normal, qui nous oppressent. Et au cas où nous aurions souhaité occulter ce que ces sons représentent, ce qui se joue là, derrière les discussions sur la façon d’agencer le jardin ou les jeux des enfants, un écran brusquement rouge vient nous heurter, comme un écho à l’écran noir du début, nous signifiant bien que ce paradis bucolique masque un enfer, que le vert qui envahit l’écran n’est là que pour masquer le rouge qui déferle à quelques mètres. Seules des parenthèses en négatif laissent éclater un peu d’humanité (lueur d’espoir apparaissant alors comme irréalité au milieu de cette inconcevable réalité), et peut-être le départ anticipé de la mère d’Hedwig avec un mot dont nous ne connaîtrons pas la teneur et dont on a envie de croire qu'il dénonce l'horreur, et qui pourtant a elle aussi profité des déportés, en l’occurrence ses anciens patrons. C’est tout. Pas d'autre lueur d'espoir.

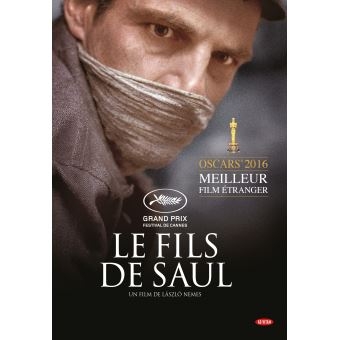

En 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est alors membre de ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums où il est chargé de « rassurer » les Juifs qui seront exterminés et qui ignorent ce qui les attend, puis de nettoyer… quand il découvre le cadavre d’un garçon en lequel il croit ou veut croire reconnaître son fils. Tandis que le Sonderkommando prépare une révolte (la seule qu’ait connue Auschwitz), il décide de tenter l’impossible : offrir une véritable sépulture à l’enfant afin qu’on ne lui vole pas sa mort comme on lui a volé sa vie, dernier rempart contre la barbarie. La profondeur de champ, infime, renforce cette impression d’absence de lumière, d’espoir, d’horizon, nous enferme dans le cadre avec Saul, prisonnier de l’horreur absolue dont on a voulu annihiler l’humanité mais qui en retrouve la lueur par cet acte de bravoure à la fois vain et nécessaire, son seul moyen de résister. Que d’intelligence dans cette utilisation du son, de la mise en scène étouffante, du hors champ, du flou pour suggérer l’horreur ineffable, ce qui nous la fait d’ailleurs appréhender avec plus de force encore que si elle était montrée. László Nemes s’est beaucoup inspiré de Voix sous la cendre, un livre de témoignages écrit par les Sonderkommandos eux-mêmes.

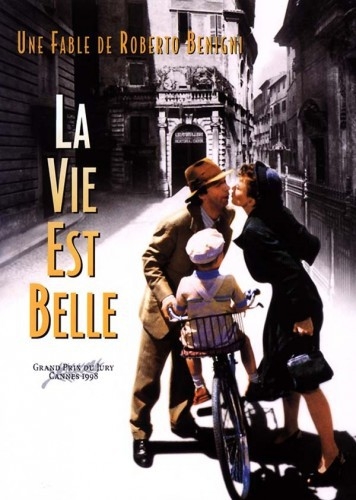

Avec le plus controversé La vie est belle, Benigni a lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne cède pour autant à aucune facilité, son scénario et ses dialogues sont ciselés pour que chaque scène « comique » soit le masque et le révélateur de la tragédie qui se « joue ». Bien entendu, Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp. « Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant : “Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai…” C’est la question que se sont posés tous les survivants : comment cela a-t-il pu arriver ? ». Tout cela est tellement inconcevable, irréel, que la seule solution est de recourir à un rire libérateur qui en souligne le ridicule. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme. Quand il rentre au baraquement, épuisé, après une journée de travail, il dit à Giosué que c’était « à mourir de rire ». Giosué répète les horreurs qu’il entend à son père comme « ils vont faire de nous des boutons et du savon », des horreurs que seul un enfant pourrait croire mais qui ne peuvent que rendre un adulte incrédule devant tant d’imagination dans la barbarie (« Boutons, savons : tu gobes n’importe quoi ») et n’y trouver pour seule explication que la folie (« Ils sont fous »). Benigni recourt à plusieurs reprises intelligemment à l’ellipse comme lors du dénouement avec ce tir de mitraillette hors champ, brusque, violent, où la mort terrible d’un homme se résume à une besogne effectuée à la va-vite. Les paroles suivantes le « C’était vrai alors » lorsque Giosué voit apparaître le char résonne alors comme une ironie tragique. Et saisissante.

Autre approche encore que celle de La Liste de Schindler de Spielberg dont le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de John Williams par laquelle il est absolument impossible de ne pas être ravagé d'émotions à chaque écoute (musique solennelle et austère qui sied au sujet -les 18 premières minutes sont d’ailleurs dénuées de musique- avec ce violon qui larmoie, voix de ceux à qui on l’a ôtée, par le talent du violoniste israélien Itzhak Perlman, qui devient alors, aussi, le messager de l’espoir), et le message d’espérance malgré toute l’horreur en font un film bouleversant et magistral. Et cette petite fille en rouge que nous n'oublierons jamais, perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement) et qui fait prendre conscience à Schindler de l’individualité de ces juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché.

Avec The Zone of Interest, Jonathan Glazer prouve d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signe une démonstration implacable. Cette image qui réunit dans chaque plan deux mondes qui coexistent et dont l’un est une insulte permanente à l’autre est absolument effroyable. Si cette famille nous est montrée dans sa quotidienneté, c’est avant tout pour nous rappeler que la monstruosité peut porter le masque de la normalité. L’intelligence réside aussi dans la fin, qui avilit le monstre et le fait tomber dans un néant insondable tandis que nous restent les images de ce musée d’Auschwitz dans lequel s’affairent des femmes de ménage, au milieu des amas des valises, de chaussures et de vêtements, et des portraits des victimes. C’est d’eux dont il convient de se souvenir. De ces plus de cinq millions de morts tués, gazés, exterminés, parfois par des journées cyniquement ensoleillées. Un passé si récent comme nous le rappellent ces plans de la maison des Höss aujourd’hui transformée en mémorial. Une barbarie passée contre la résurgence de laquelle nous avons encore trop peu de remparts. Le film s’achève par un écran noir accompagné d’une musique lugubre, là pour nous laisser le temps d’y songer, de nous souvenir, de respirer après cette plongée suffocante, et de reprendre nos esprits et notre souffle face à l’émotion qui nous submerge. Un choc cinématographique. Un choc nécessaire. Pour rester en alerte. Pour ne pas oublier les victimes de l’horreur absolue mais aussi que le mal peut prendre le visage de la banalité. Un film brillant, glaçant, marquant, incontournable. Avec ce quatrième long-métrage (après Sexy Beast, Birth, Under the skin) Jonathan Glazer a apporté sa pierre à l'édifice mémoriel. De ce film, vous ne ressortirez pas indemnes. Vous ne pourrez pas (l') oublier. Voyez-le, impérativement.

La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer sortira sur les écrans français le 31 janvier 2024.

Palmarès

Hitchcock d’Or

Silver Haze de Sacha Polak

Hitchcock de la meilleure interprétation

Déborah Lukumuena dans Girl d’Adura Onashile

Prix spécial du Jury Barrière

The Trouble with Jessica de Matt Winn

Hitchcock du public long-métrage

The Trouble with Jessica de Matt Winn

Hitchcock du public Shortcuts

G Flat de Peter Darney

Prix « Talent de Demain » Ouest-France

In Camera de Naqqash Khalid

Merci à Gilles Lyon-Caen et au Dinard Festival du Film Britannique pour l'accueil.

Merci à Lilia Millier et au directeur du Grand Hôtel Barrière de Dinard , Thomas Lisnard, pour le dîner de clôture en excellente compagnie.

Merci à Marc Scognamiglio pour la chambre avec vue à l'hôtel Royal Emeraude MGallery et pour l’accueil particulièrement attentionné de ses équipes.

Je vous donne rendez-vous à Dinard, très bientôt, pour de nouvelles aventures livresques puisque mon roman La Symphonie des rêves s’y déroule l'espace de deux chapitres...