Critique de "Ces amours-là" de Claude Lelouch, ce lundi 28 janvier, sur Ciné + Emotion, à 20H45

Demain soir, ne manquez pas la diffusion de "Ces amours-là" de Claude Lelouch sur Ciné + Emotion. Retrouvez ma critique du film ci-dessous ainsi que celle du documentaire "D'un film à l'autre" qui ravira sans aucun doute ceux qui, comme moi, sont inconditionnels du cinéaste, et apprendra aux autres à mieux le connaître et, enfin, en bas de cet article, vous trouverez ma critique de "Un homme et une femme".

Lelouch. Prononcez ce nom dans un dîner et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. Les adorateurs d’un côté qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases toutes faites et récurrentes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. Les détracteurs de l’autre qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Avec « Roman de gare », les seconds s’étaient rapprochés des premiers, mais pour cela il aura auparavant fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Avec « Ces amours-là », il ravira sans doute à nouveau les premiers et agacera certainement les seconds, ce dernier film réunissant tout ce qui définit son cinéma. Et c’est bien normal puisque ce film est le cadeau qu’il s’est offert et qu’il offre à son public pour ses cinquante ans de carrière.

Pour évoquer ces cinquante ans de cinéma, il nous invite à suivre le destin flamboyant d’Ilva (Andrey Dana), ses malheurs et ses bonheurs démesurés sur cinq décennies d’histoire. Pour Ilva l’amour est plus important que tout. C’est par la plaidoirie de son avocat (Laurent Couson) et au rythme d’un orchestre symphonique que son destin, fait de bonheurs et tragédies tout aussi romanesques, nous est conté.

Des premiers plans en noir et blanc qui évoquent les débuts du cinéma au dernier sur les spectateurs sortant d’un cinéma projetant « Ces amours-là » , ce dernier film de Claude Lelouch est avant tout un hommage au cinéma, une manière de remercier son public de sa fidélité (l’exergue puis le dernier plan leur sont ainsi destinés), de faire le bilan de son existence cinématographique, lui, l’enfant juif que sa mère cachait dans un cinéma pendant la guerre et qui verra ainsi naitre sa passion et sa dévotion pour le cinéma qui non seulement illuminera sa vie mais la sauvera. Il s’amuse avec la mise en abyme pour nous parler de son histoire, d’histoires vraies qui l’ont marqué, mais aussi du cinéma qu’il aime.

Le père d’Ilva (Dominique Pinon) est projectionniste, beau prétexte pour évoquer les débuts du parlant avec « Le chanteur de jazz » ou pour nous montrer des extraits de classiques du cinéma : « Remorques » de Jean Grémillon, « Autant en emporte le vent » de Victor Fleming, « Le Jour se lève » et « Hôtel du Nord » de Marcel Carné sans parler d’une affiche très à propos du « Crime était presque parfait » d’Hitchcock. Et c’est avant tout ce qui m’a plu dans ce nouveau film : sa passion du cinéma qui transpire dans chaque plan, sa volonté de la partager avec nous, son regard toujours alerte et curieux, presque candide. Tant pis si cette naïveté en hérisse certains.

L’amour du cinéma donc, un amour du cinéma qui passe par celui des acteurs. Et c’est là qu’il m’a bluffée. Dans ces scènes plus intimes ou ses fameux fragments de vérité et où l’émotion affleurent et nous emportent. Qu’importe si « Ces amours-là » souffre de quelques baisses de rythme, si la musique force parfois un peu trop l’émotion, si Claude Lelouch ne s’embarrasse pas de psychologie, il dessine la vie en grand, en romanesque et le jeu de ses acteurs qu’il dirige si habilement nous y fait croire (on comprend alors aisément le générique impressionnant des acteurs qui ont tourné pour lui et qui apparaissent à la fin).

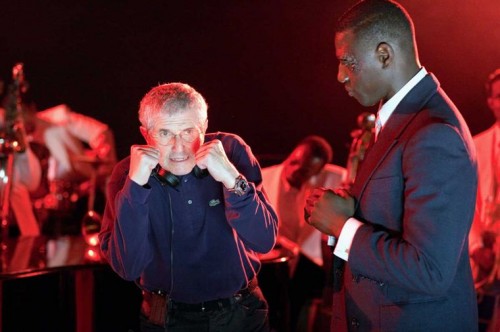

Que ce soit dans une boîte de jazz avec Audrey Dana, Gilles Lemaire et Jacky Ido (ce dernier est pour moi LA révélation) où plus rien d’autre, malgré la foule et le bruit, ne semble exister que leurs sentiments naissants ou au siège de la Gestapo entre Samuel Labarthe, nazi jouant la Marseillaise et Audrey Dana (qui m’a rappelée la fameuse scène de la Marseillaise dans « Casablanca » de Michael Curtiz), Lelouch nous fait retenir notre souffle comme si la scène se déroulait réellement sous nos yeux, sans doute l’effet de sa fameuse méthode qui consiste à souffler le texte aux acteurs pour créer l’effet de surprise. Des acteurs filmés en gros plan dont sa caméra bienveillante traque l’éclat, l’émotion, la vie, la faille, la magie. Raphaël fait ses débuts plus que prometteurs de même que le musicien Laurent Couson, Dominique Pinon devient à nouveau beau sous l’œil de Claude Lelouch, Judith Magre et Anouk Aimée nous émeuvent en quelques plans. Audrey Dana confirme la confiance que Lelouch a placée en elle, invariablement juste, incarnant ce personnage à la fois courageux et désinvolte, grave et insouciant, volontaire et soumis aux hasards de l’existence. Et il en fallait du culot pour dire à des Français de jouer des Allemands ou des Américains et de l’audace pour prétendre retracer 50 ans d’Histoire en deux heures, et pour tourner le tout en Roumanie.

Avec « Ces amours-là », Lelouch signe une fresque nostalgique ; une symphonie qui s’achève sur une note d’espoir ; la bande originale de son existence cinématographique qui évite l’écueil du narcissisme en guise de remerciements au cinéma, à la musique, à son public, à ses acteurs ; un film joliment imparfait qui met en exergue les possibles romanesques de l’existence ; un film jalonné de moments de grâce, celle des acteurs avant tout à qui ce film est une déclaration d’amour émouvante, passionnée et de ce point de vue entièrement réussie.

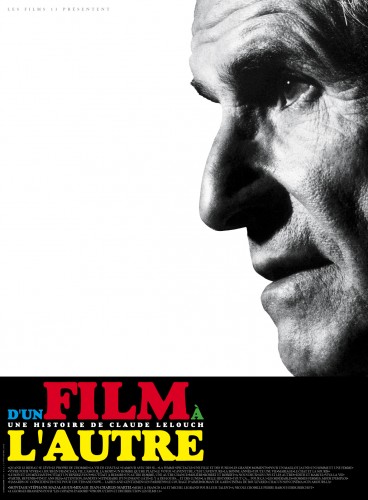

En bonus, critique de l'excellent documentaire "D'un film à l'autre" (à voir absolument si vous aimez le cinéma de Claude Lelouch)

En mars 2011, dans les locaux des Films 13 était organisée une projection du documentaire « d’Un film à l’autre » suivie d’un débat avec Claude Lelouch.

Le cinéma de Claude Lelouch a bercé mon enfance. D’ailleurs, moi dont la passion pour le cinéma a été exacerbée à et par Deauville, j’étais presque « condamnée » à aimer son cinéma indissociable de cette ville qu’il a magnifiquement immortalisée.

Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces trois éléments comme le démontre magnifiquement de documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du « Propre de l’homme » à « Ces amours-là ».

Ayant lu l’autobiographie de Claude Lelouch (« Itinéraire d’un enfant très gâté », Robert Laffont) que je vous recommande et ayant vu un grand nombre de ses films, j’ai néanmoins appris pas mal d’anecdotes et an ai réentendu d’autres comme l’histoire de la rencontre de ses parents- présente également dans son court-métrage de "Chacun son cinéma"- auquel fera formidablement écho la remise de son Oscar des années plus tard (je vous laisse la découvrir si vous ne connaissez pas l’anecdote). Magnifique hasard à l’image de ceux qu’il met en scène.

Un parcours fait de réussites flamboyantes et d’échecs retentissants. « C’est plus difficile aujourd’hui de sortir d’un échec, aujourd’hui la terre entière est au courant. A l’époque, cela restait confidentiel. Derrière un échec on peut rebondir autant qu’on veut si on ne demande rien aux autres. Etant donné que j’ai toujours été un spécialiste du système D, j’ai toujours trouvé le moyen de tourner des films » a-t-il précisé lors du débat.

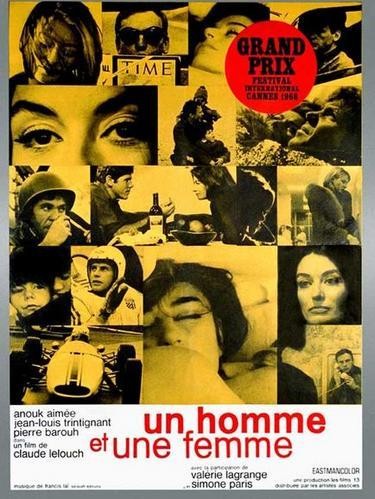

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Canes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement! Film que Claude Lelouch a, comme souvent réalisé, après un échec. Ainsi le 13 septembre 1965, désespéré, il roule alors vers Deauville où il arrive la nuit, épuisé. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, elle marche sur la plage avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera « Un homme et une femme », la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires.

Une histoire que vous redécouvrirez parmi tant d’autres comme les derniers instants de Patrick Dewaere, et puis des tas d’autres hasards et coïncidences et d’histoires sur les uns et les autres que Lelouch nous raconte en voix off, avec passion et sincérité, comme un film, celui de son existence, une existence à 100 à l’heure, à foncer et ne rien regretter à l’image de son court-métrage « C'était un rendez-vous » qui ouvre le documentaire. L’histoire d’une vie et une histoire, voire une leçon, de cinéma. Claude Lelouch souligne notamment l’importance de la musique essentielle dans ses films : « L’image, c’est le faire-valoir de la musique ». « Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » a-t-il précisé lors du débat. « Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui va très vite et on n’a plus le temps de lire le mode d’emploi alors que de mon temps on avait le temps de lire le mode d’emploi mais il y a quelque chose qui n’a pas fait de progrès c’est l’amour. La montée et la descente d’une histoire d’amour m’ont toujours fasciné. »

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ».

Quel bonheur de revoir Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret, Yves Montand, Annie Girardot, Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Fabrice Luchini Evelyne Bouix, Catherine Deneuve, Lino Ventura, Fanny Ardant, Francis Huster, Alessandra Martines, tantôt irrésistibles ou bouleversants, parfois les deux, magnifiés par la caméra de Claude Lelouch qui sait si bien, par sa manière si particulière de tourner et surtout de diriger les acteurs, capter ces fameux fragments de vérités. « Les parfums de vérité plaisent au public français. Donner la chair de poule, c’est l’aristocratie de ce métier. » Comment ne pas être ému en revoyant Annie Girardot dans « Les Misérables » (qui lui vaudront ce César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 1996, et sa déclaration d’amour éperdue au cinéma ), Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina dans « Itinéraire d’une enfant gâté » ? Des extraits comme autant de courts-métrages qui nous laissent un goût d’inachevé et nous donnent envie de revoir ses films.

« Il n’y a pas de vraies rencontres sans miracles » d’après Claude Lelouch et chacun de ces miracles en a donné un autre, celui du cinéma. «L’idée était de raconter l’histoire des films 13 et comment je suis allée d’un miracle à l’autre car un film est toujours un miracle. »

Alors tant pis si une certaine critique continue de le mépriser (il y est habitué lui dont un critique clairvoyant disait à ses débuts "Claude Lelouch... Souvenez-vous bien de ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler.") voire les professionnels de la profession (cf son absence de nominations aux César, récemment encore, pour "Ces amours-là"…) car comme il le dit lui-même : « Un seul critique qui compte sur moi, c’est le temps qui passe ».

Alors si comme moi, vous aimez le cinéma de Claude Lelouch et les fragments de vérités, si vous croyez aux hasards et coïncidences, fussent-ils improbables, découvrez ce documentaire qui est aussi la leçon d’une vie d’un homme qui a su tirer les enseignements de ses succès et surtout de ses échecs et d’un cinéaste qui a tellement sublimé l’existence et les acteurs, ce dont témoigne chaque seconde de ce documentaire passionnant, itinéraire d'un enfant gâté, passionné fou de cinéma.

Critique - "Un homme et une femme" de Claude Lelouch

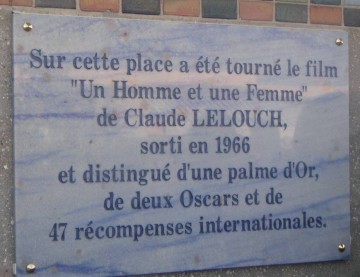

Je ne sais plus très bien si j'ai vu ce film avant d'aller à Deauville, avant que cette ville soit indissociablement liée à tant d'instants de mon existence, ou bien si je l'ai vu après, après que mon premier séjour à Deauville, il y a 19 ans, ait modifié le cours de mon « destin »... Toujours est-il qu'il est impossible désormais de dissocier Deauville du film de Claude Lelouch qui a tant fait pour sa réputation, « Un homme et une femme » ayant créé la légende du réalisateur comme celle de la ville de Deauville, et notamment sa réputation de ville romantique à tel point que, pendant le Festival du Cinéma Américain 2006, a été inaugurée une place Claude Lelouch, en sa présence et celle d'Anouk Aimée. J'étais présente ce jour-là et l'émotion et la foule étaient au rendez-vous.

Le 13 septembre 1965, Claude Lelouch est désespéré, son dernier film ayant été un échec. Il prend alors sa voiture, roule jusqu'à épuisement en allant vers Deauville où il s'arrête à 2 heures du matin en dormant dans sa voiture. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, étonné de la voir marcher avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera « Un homme et une femme ».

Synopsis : Anne (Anouk Aimée), scripte, inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur Pierre (Pierre Barouh), rencontre à Deauville, en allant chercher sa fille à la pension, un coureur automobile, Jean (Jean-Louis Trintignant), dont la femme s'est suicidée par désespoir. Jean raccompagne Anne à Paris. Tous deux sont endeuillés, et tous deux ont un enfant. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment, se repoussent, se retrouvent et s'aiment encore...

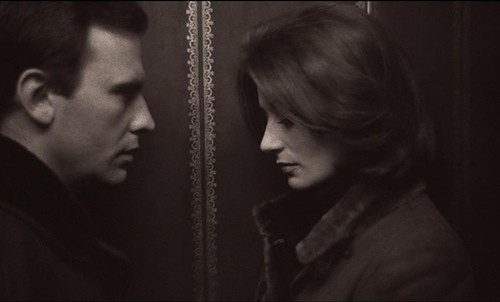

J'ai vu ce film un grand nombre de fois, tout à l'heure encore et comme à chaque fois, avec le même plaisir, la même émotion, le même sentiment de modernité pour un film qui date de 1966, étonnant pour un cinéaste dont beaucoup de critiques raillent aujourd'hui le classicisme. Cette modernité est bien sûr liée à la méthode Claude Lelouch d'ailleurs en partie la conséquence de contraintes techniques et budgétaires. Ainsi, Lelouch n'ayant pas assez d'argent pour tourner en couleurs tournera les extérieurs en couleurs et les intérieurs en noir et blanc. Le montage et les alternances de noir et blanc et de couleurs jouent alors habilement avec les méandres du temps et de la mémoire émotive, entre le présent et le bonheur passé qui ressurgit sans cesse.

Je ne sais pas si « le cinéma c'est mieux que la vie » mais en tout cas Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films et surtout « Un homme et une femme » nous la font aimer. Rares sont les films qui donnent à ce point la sensation de voir une histoire d'amour naître et vibrer sous nos yeux, d'en ressentir -partager, presque- le moindre battement de cœur ou le moindre frémissement de ses protagonistes, comme si la caméra scrutait les visages et les âmes. Par une main qui frôle une épaule si subtilement filmée. Par le plan d'un regard qui s'évade et s'égare. Par un sourire qui s'esquisse. Par des mots hésitants ou murmurés. Par la musique éternelle de Francis Lai (enregistrée avant le film) qui nous chavire le cœur. Par une photographie aux accents picturaux qui sublime Deauville filmée avec une lumière nimbée de mélancolie, des paysages qui cristallisent les sentiments de Jean-Louis et d'Anne, fragile et paradoxalement impériale, magistralement (dirigée et) interprétée par Anouk Aimée. Rares sont les films qui procurent cette impression de spontanéité, de vérité presque. Les fameux « instants de vérité » de Lelouch.

Et puis il y a le charme incomparable du couple Anouk Aimée/ Jean-Louis Trintignant, le charme de leurs voix, notamment quand Jean-Louis Trintignant prononce « Montmartre 1540 ». Le charme et la maladresse des premiers instants cruciaux d'une histoire d'amour quand le moindre geste, la moindre parole peuvent tout briser. Et puis ces plans fixes, de Jean-Louis dans sa Ford Mustang (véritable personnage du film), notamment lorsqu'il prépare ce qu'il dira à Anne après qu'il ait reçu son télégramme. Et puis ces plans qui encerclent les visages et en capturent la moindre émotion. Ce plan de cet homme avec son chien qui marche dans la brume et qui fait penser à Giacometti (pour Jean-Louis). Tant d'autres encore...

Avec « Un homme et une femme » Claude Lelouch a signé une histoire intemporelle, universelle avec un ton très personnel et poétique. La plus simple du monde et la plus difficile à raconter. Celle de la rencontre d'un homme et une femme, de la rencontre de deux solitudes blessées. Il prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires.

Alors pour reprendre l'interrogation de Jean-Louis dans le film citant Giacometti « Qu'est-ce que vous choisiriez : l'art ou la vie » Lelouch, n'a certainement pas choisi, ayant réussi a insufflé de l'art dans la vie de ses personnages et de la vie dans son art. Voilà c'est de l'art qui transpire la vie.

Alors que Claude Lelouch a tourné sans avoir de distributeur, sans même savoir si son film sortirait un jour, il obtint la palme d'or à Cannes en 1966, l'oscar du meilleur film étranger et celui du meilleur scénario et 42 récompenses au total et aujourd'hui encore de nombreux touristes viennent à Deauville grâce à « Un homme et une femme », le film, mais aussi sa musique mondialement célèbre. Vingt ans après, Claude Lelouch tourna une suite « Un homme et une femme 20 ans déjà » réunissant à nouveau les deux protagonistes.

Il y a des films comme ça, rares, qui vous cueillent, vous embarquent, vous emprisonnent délicieusement dans leurs univers, douloureux et, puis, lumineux, dès la première seconde, pour ne plus vous lâcher. C’est le cas d’ « Il y a longtemps que je t’aime », premier film en tant que réalisateur de l’auteur des « Ames grises » (Prix Renaudot 2003 adapté par Yves Angelo) et du « Rapport de Brodeck » qui a également signé le scénario. La bienveillance de son regard sur ces âmes grises, blessées, insondables, parcourt tout le film. Tous ces personnages, libres en apparence, sont enfermés à leur manière : le grand-père muet à la suite de son accident cérébral est muré dans son silence, la mère de Juliette et Léa est enfermée dans son oubli après l’avoir été dans son aveuglement, le capitaine est enfermé dans sa solitude, Michel –Laurent Grévil- (un professeur qui enseigne dans la même faculté que Léa et qui va s’éprendre de Juliette) est enfermé dans ses livres, Léa est enfermée dans ce passé qu’on lui a volé, et Juliette est encore enfermée dans cette prison à laquelle on ne cesse de l’associer et la réduire. La caméra ne s’évade que très rarement des visages pour mieux les enfermer, les scruter, les sculpter aussi, les disséquer dans leurs frémissements, leurs fléchissements, leurs fragilités : leur humanité surtout. La ville de Nancy où a été tourné le film est quasiment invisible. Nous sommes enfermés. Enfermés pour voir. Pour distinguer les nuances, dans les visages et les regards. Comme cette jeune fille que Michel vient sans cesse voir au musée, enfermée dans son cadre, et qui ressemble à un amour déçu et dont il se venge ainsi parce qu’elle ne peut pas s’échapper. Nous ne pouvons nous enfuir guidés et hypnotisés par le regard captivant, empli de douleur et de détermination, de Juliette. Nous n’en avons pas envie.

Il y a des films comme ça, rares, qui vous cueillent, vous embarquent, vous emprisonnent délicieusement dans leurs univers, douloureux et, puis, lumineux, dès la première seconde, pour ne plus vous lâcher. C’est le cas d’ « Il y a longtemps que je t’aime », premier film en tant que réalisateur de l’auteur des « Ames grises » (Prix Renaudot 2003 adapté par Yves Angelo) et du « Rapport de Brodeck » qui a également signé le scénario. La bienveillance de son regard sur ces âmes grises, blessées, insondables, parcourt tout le film. Tous ces personnages, libres en apparence, sont enfermés à leur manière : le grand-père muet à la suite de son accident cérébral est muré dans son silence, la mère de Juliette et Léa est enfermée dans son oubli après l’avoir été dans son aveuglement, le capitaine est enfermé dans sa solitude, Michel –Laurent Grévil- (un professeur qui enseigne dans la même faculté que Léa et qui va s’éprendre de Juliette) est enfermé dans ses livres, Léa est enfermée dans ce passé qu’on lui a volé, et Juliette est encore enfermée dans cette prison à laquelle on ne cesse de l’associer et la réduire. La caméra ne s’évade que très rarement des visages pour mieux les enfermer, les scruter, les sculpter aussi, les disséquer dans leurs frémissements, leurs fléchissements, leurs fragilités : leur humanité surtout. La ville de Nancy où a été tourné le film est quasiment invisible. Nous sommes enfermés. Enfermés pour voir. Pour distinguer les nuances, dans les visages et les regards. Comme cette jeune fille que Michel vient sans cesse voir au musée, enfermée dans son cadre, et qui ressemble à un amour déçu et dont il se venge ainsi parce qu’elle ne peut pas s’échapper. Nous ne pouvons nous enfuir guidés et hypnotisés par le regard captivant, empli de douleur et de détermination, de Juliette. Nous n’en avons pas envie. Kristin Scott Thomas trouve là un personnage magnifique à la (dé)mesure de son talent, au prénom d'héroïne romantique qu'elle est ici finalement, aimant inconiditionnellement, violemment. A côté d’elle le jeu d’Elsa Zylberstein nous paraît manquer de nuances mais après tout la violence de la situation (le passé qui ressurgit brusquement) justifie celle de ses réactions. Au contact l’une de l’autre elles vont reconstituer le fil de l’histoire, elles vont renaître, revivre, et illuminer la toile.

Kristin Scott Thomas trouve là un personnage magnifique à la (dé)mesure de son talent, au prénom d'héroïne romantique qu'elle est ici finalement, aimant inconiditionnellement, violemment. A côté d’elle le jeu d’Elsa Zylberstein nous paraît manquer de nuances mais après tout la violence de la situation (le passé qui ressurgit brusquement) justifie celle de ses réactions. Au contact l’une de l’autre elles vont reconstituer le fil de l’histoire, elles vont renaître, revivre, et illuminer la toile.