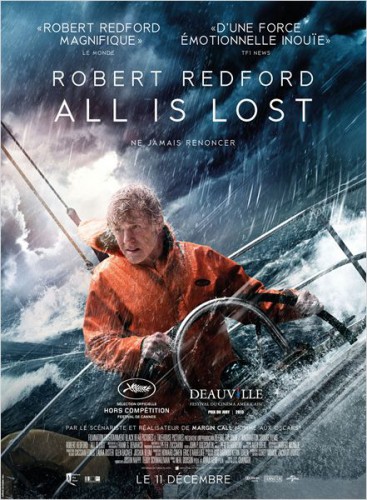

Critique de ALL IS LOST de J.C Chandor avec Robert Redford : le film de la semaine

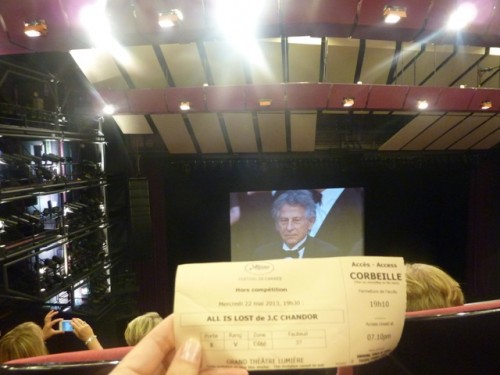

C’est lors du dernier Festival de Cannes où il était présenté en sélection officielle mais hors compétition que j’ai eu le plaisir de découvrir « All is lost » de J.C Chandor en présence de Robert Redford qui a également donné une conférence de presse dont je vous parle ci-dessous et dont vous pourrez retrouver quelques images. C’était un de mes coups de coeur de cette édition cannoise 2013, il figurait également en compétition du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville où il a reçu le prix du jury. Cette critique, ci-dessous, a aussi été publiée dans le journal de l’ENA en août (vous retrouverez l’article en intégralité en bas de cette page). Je vous en parle à nouveau aujourd’hui puisque vient d’être dévoilée sa sublime affiche.

All is lost est le deuxième film du réalisateur J.C Chandor après Margin Call, avec un unique interprète, et non des moindres, Robert Redford, dont la mythique présence a cette année illuminé la Croisette. Quel contraste entre le vacarme, la foule cannois et le silence, la solitude de All is lost.

Lors de la conférence de presse cannoise, Robert Redford, a notamment parlé, avec autodérision et simplicité, de son amour de la nature et de son inquiétude pour celle-ci, rappelant son engagement en faveur de l’environnement qu’il juge dans une situation « carrément catastrophique, désastreuse ». »A mon avis, la planète essaie de nous parler », a-t-il ajouté, évoquant « les ouragans, les tremblements de terre et les tornades », deux jours après la tornade dévastatrice de Moore, près d’Oklahoma City. Il a aussi évoqué son envie de continuer à jouer, de la difficulté de faire des films aujourd’hui. Il a évoqué le défi que représentait ce film pour lui : « C’est un défi qui m’a beaucoup attiré en tant qu’acteur. Je voulais me donner entièrement à un réalisateur ». Il a aussi abordé l’importance du silence « Je crois dans l’intérêt du silence au cinéma. Je crois aussi dans l’intérêt du silence dans la vie car on parle car on parle parfois trop. Si on arrive à faire passer le silence dans une forme artistique, c’est intéressant ». « Ce film est en plein contraste avec la société actuelle. On voit le temps qu’il fait, un bateau et un homme. C’est tout ». « Il y a évidemment des similitudes avec Jeremiah Johnson » a-t-il également répondu.

Dans Jeremiah Johnson de Sydney Pollack, Robert Redford fuyait ainsi les hommes et la civilisation pour les hauteurs sauvages des montagnes Rocheuses. Ici, dans All is lost, au cours d’un voyage en solitaire dans l’Océan Indien, au large de Sumatra, à son réveil, il découvre que la coque de son voilier a été heurtée et endommagée par un container flottant à la dérive. Privé de sa radio, il doit affronter seul les éléments mais malgré toute sa force, sa détermination, son intelligence, son ingéniosité, il devra bientôt regarder la mort en face. Ici, aussi, c’est finalement la civilisation (incarnée par ce container rouge au milieu de l’horizon bleutée et qui transportait d’ailleurs des chaussures, incarnation de la société de consommation mondialisée ) qui le rattrape (alors que, peut-être, il voulait la fuir, nous ne le saurons jamais…), contraint à se retrouver ainsi « seul au monde », comme dans le film éponyme de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, même si je lui préfère, et de loin, ce film de J.C Chandor.

Pendant 1H45, il est en effet seul. Seul face à la folle et splendide violence des éléments. Seul face à nous. Seul face à lui-même. Seul face à l’Océan Indien à perte de vue. Seul face à la force des éléments et face à ses propres faiblesses. Seul face à la nature. Cela pourrait être ennuyeux…et c’est passionnant, palpitant, terrifiant, sublime, et parfois tout cela à la fois.

Le seul «dialogue », est en réalité un monologue en ouverture du film, une sorte de testament qui s’écoute comme le roulement poétique, doux et violent, des vagues, et qui place ce qui va suivre sous le sceau de la fatalité : « Ici, tout est perdu, sauf le corps et l’âme ».

Progressivement il va se voir dépouillé de ce qui constitue ses souvenirs, de tout ce qui constitue une chance de survie : radio, eau… Son monde va se rétrécir. La caméra va parfois l’enfermer dans son cadre renforçant le sentiment de violence implacable du fracas des éléments. Avec lui, impuissants, nous assistons au spectacle effrayant et fascinant du déchainement de la tempête et de ses tentatives pour y survivre et résister.

Le choix du magnétique Robert Redford dans ce rôle renforce encore la force de la situation. Avec lui c’est toute une mythologie, cinématographique, américaine, qui est malmenée, bousculée, et qui tente de résister envers et contre tout, de trouver une solution jusqu’à l’ultime seconde. Symbole d’une Amérique soumise à des vents contraires, au fracas de la nature et de la réalité, et qui tente de résister, malgré tout.

La mise en scène et la photographie sobre, soignée, épurée, le montre (et sans le moindre artifice de mise en scène ou flashback comme dans L’Odyssée de Pi) tantôt comme une sorte de Dieu/mythe dominant la nature (plusieurs plongées où sa silhouette se détache au milieu du ciel), ou comme un élément infime au milieu de l’Océan. La musique signée Alex Ebert (du groupe Edward Sharpe and the Magnetic Zeros) apporte une force supplémentaire à ces images d’une tristesse et d’une beauté mêlées d’une puissance dévastatrice. Inexistante au début du film, elle prend de l’ampleur a fur et à mesure que la tragédie se rapproche et qu’elle devient inéluctable, sans jamais être trop grandiloquente ou omniprésente.

Certains plans sont d’une beauté à couper le souffle, comme ces requins en contre-plongée qui semblent danser, le défier et l’accompagner ou comme cette fin qui mélange les éléments, l’eau et le feu, le rêve et la réalité ou encore cette lune braquée sur lui comme un projecteur.

Comme l’a souligné Robert Redford, il s’agit d’un « film presque existentiel qui laisse la place à l’interprétation du spectateur » et cela fait un bien fou de « regarder quelqu’un penser » pour reprendre les termes du producteur même si cette définition pourrait donner une image statique du film qui se suit au contraire comme un thriller.

En conférence de presse, Robert Redford avait révélé ne pas avoir vu le film et qu’il allait le découvrir le même soir lors de la projection officielle cannoise dans le Grand Théâtre Lumière. On imagine aisément son émotion, à l’issue de cette heure quarante. Face à lui-même. Face à cette fable bouleversante d’une beauté crépusculaire

All is lost a été présenté hors compétition du 66ème Festival de Cannes. Il aurait indéniablement eu sa place en compétition et peut-être même tout en haut du palmarès. Il a reçu le prix du jury du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville.