"Normandes en tête" au CID de Deauville et avant-première de "Mon bébé de Lisa Azuelos à Deauville

Pour lire mon article à ce sujet, rendez-vous sur mon autre blog Inthemoodfordeauville.com, en cliquant ici.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour lire mon article à ce sujet, rendez-vous sur mon autre blog Inthemoodfordeauville.com, en cliquant ici.

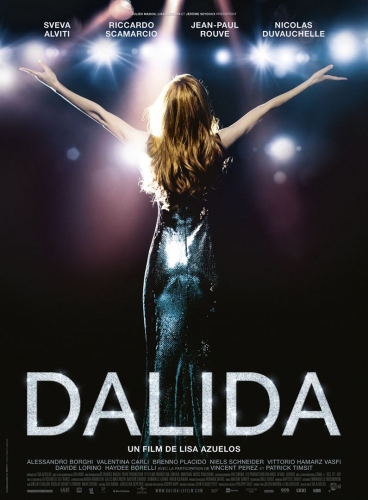

Le biopic (film autobiographique qui, par définition, retrace l’existence de personnalités ayant existé) est un genre cinématographique à la mode, symptomatique d’une époque dans laquelle la notoriété (quelle qu’en soit l’origine) apparaît comme la réussite ultime. Aussi parce qu’il retrace le plus souvent des destins tragiques qui permettent au spectateur de mêler à l’envie et l’admiration, une sorte de pitié consolante, et de se rassurer sur la vanité universelle de l’existence, y compris pour ses idoles. Enfin parce qu’il s’agit, aussi, d’un genre très commercial puisque cela garantit déjà un nombre minimum de spectateurs, ceux qui appréciaient la personnalité disparue. Avec 170 millions de disques vendus, un film sur Dalida dispose indéniablement d’un public acquis.

Voici donc le biopic sur Dalida. Après « La Môme », « Sagan », « J.Edgar » (remarquable), « La dame de fer », « My week with Marilyn ». Après Ali, Ray, Marie-Antoinette, Cloclo… Autant de prénoms comme titres de films qui suffisent à résumer la notoriété de ceux qu’ils désignent et leur potentiel empathique et commercial. Il y eut aussi « Gainsbourg, vie héroïque », un conte, et une libre adaptation, liberté dont était épris celui dont il retraçait une partie du parcours artistique et des histoires d’amour souvent célèbres et tumultueuses, un film en apparence désordonné et confus comme émergeant des volutes de fumée et des vapeurs d'alcool indissociables de Gainsbourg. Le film sur Dalida, s’il n’avait pas la même ambition artistique, n’en est pas moins particulièrement efficace et réussi.

Je suis pourtant allée sans grande conviction découvrir ce nouveau film de Lisa Azuelos, n’étant pas particulièrement sensible aux chansons de Dalida. « Une rencontre », le dernier film de la réalisatrice m’avait laissé le souvenir d’une très belle comédie romantique, une ode moderne et réjouissante aux illusions, portée par des acteurs et une réalisation lumineux. Ce souvenir m’a donc incitée à rencontrer cette « Dalida ».

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle.

« Cloclo » retraçait le destin tragique de Claude François, icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans qui, plus de trente ans après sa disparition, continue de fasciner. Tout commençait (et tout s’expliquait) par son enfance et son adolescence en Egypte auprès d’une mère aimante et d’un père irascible et exigeant dont le travail consistait à contrôler le trafic de la Compagnie du Canal de Suez et qui en, en 1956, lors de la nationalisation du canal de Suez, dut rentrer en France avec sa famille, une humiliation dont il ne se remettra jamais. Une fois la famille, alors désargentée, arrivée en France, Claude fit ensuite ses débuts de musicien au Sporting club de Monaco, ce que désapprouva son père qui souhaitait le voir devenir comptable, refusant alors de lui parler et, jusque sur son lit de mort, il s’y obstinera.

Un artiste se construit sur des failles et c’est par celle-ci, ce silence et cette incompréhension douloureux, que ce biopic sur Claude François expliquait en grande partie la complexité, l’insatisfaction permanente, le perfectionnisme de Claude François mais aussi sa rage de réussir. C’est aussi autour des failles enfantines que s’articule le scénario de « Dalida » . Et c’est ce qui le rend passionnant. Chaque séquence, chaque chanson illustrent une blessure supplémentaire, autant d’éraflures devenant au fil des ans une plaie béante et profonde, provoquant cette douleur indicible masquée par les paillettes et les projecteurs qui a mené à son suicide, comme inéluctable. Dès les premiers plans, l’histoire est placée sous le sceau de la tragédie, les ultimes mots que Dalida écrit avant de se suicider, sa première tentative de suicide et les témoignages de ses proches chez un psychiatre.

L’accent est mis sur l’enfance de Dalida, née Iolanda Cristina Gigliotti au Caire en 1933 dans une famille italienne, qui depuis lors s’est toujours vue laide, une maladie des yeux l’ayant contrainte à porter de grosses lunettes et provoquant les moqueries des autres enfants. Autre point commun et non des moindres avec l’enfance de Cloclo, sa relation à son père, qui explique en grande partie ses souffrances. Le père de Dalida, professeur de violon, accusé de collaboration, Italien dans une Egypte à domination anglaise alors que la Grande-Bretagne est en guerre contre l’Italie, a en effet été fait prisonnier pendant la guerre, dans un camp dans le désert. Il y resta 4 ans. De cet emprisonnement, il revient malade et violent. Dalida souhaitait alors sa mort ( il décéda en 1945) et en portera toujours la culpabilité comme elle portera ensuite la culpabilité des suicides successifs des hommes de sa vie.

Lisa Azuelos a eu la bonne idée de construire un film à l’image de son héroïne, constitué de contrastes : mélancolique et lumineux, à la fois flamboyant (dans les costumes, les reconstitutions des spectacles, les scènes en public) et sombre (dans les scènes plus intimes) comme dans cette scène lors de laquelle, après un triomphe et ses clameurs, Dalida se retrouve dans la solitude glaçante et le silence tétanisant de sa salle de bain. Nous rappelant ce plan : cette image d’elle-même qui se démultiplie dans le reflet d’un miroir, multiples facettes de la femme, plus fragile, que l’icône se doit de dissimuler.

« Dalida » est avant tout un sublime portrait de femme libre, sombre et solaire, très entourée et solitaire, en avance sur son époque. Cette à qui toutes les femmes voulaient ressembler mais qui voulaient « juste être une femme ». Cette femme qui incarnait la vie éclatante et autour de qui la mort semblait toujours rôder. Cette femme qui incarnait la culture populaire mais qui s’intéressait à la philosophe d’Heidegger. Cette femme qui, dans ses chansons qui provoquaient les joies de son public, semblait crier les drames de sa vie (« Mourir sur scène », reprise de « je suis malade », « Pour ne pas vivre seul », « Il venait d’avoir 18 ans »). Cette artiste qui criait les drames de la femme, Iolanda que les projecteurs éblouissants braqués sur Dalida reléguaient dans l’ombre.

Dans le rôle de Dalida, Sveva Alviti crève littéralement l’écran, nous faisant oublier son modèle et le sublimant, sans jamais le singer. D’une justesse sidérante, elle vit son rôle plus encore qu’elle ne l’incarne. Les seconds rôles sont parfaits : Patrick Timsit en Bruno Coquatrix, Jean-Paul Rouve en Lucien Morisse, qui aimait l’artiste avant la femme et a étouffé Iolanda pour créer « leur » enfant, Dalida, Nicolas Duvauchelle, inénarrable avec sa perruque, ses tenues improbables dans le rôle de l’étrange Richard Chanfray alias le Comte de St Germain, Vincent Perez dans le rôle d’Eddie Barclay, mais aussi Ricardo Scarmacio dans le rôle d’Orlando, Alessandro Borghi dans le rôle du ténébreux Luigi Tenco, Niels Schneider dans le rôle du séduisant Jean Sobieski, le seul peut-être à avoir aimé vraiment la femme, avant l’artiste, pour qui elle n’était pas un instrument, même si la frontière toujours semble floue, y compris avec son frère (qui l’aimait avec possessivité) et producteur qui a aussi supervisé le scénario et les différentes étapes de la production du film. On imagine à quel point le montage d’un tel film a dû être un casse-tête et si certains personnages sont sacrifiés, chaque rôle existe et permet de dresser, par petites touches et rencontres successives, le portrait de Iolanda, la femme que dissimulait la star Dalida. Très belle scène du retour en Egypte avec les réminiscences de l’enfance, et ce contraste, saisissant et poignant, entre le passé (omniprésent) et le présent.

Lisa Azuelos signe un biopic captivant, à l’image de son héroïne, populaire, électrique, vibrant d’émotions et de vie, un sublime, touchant et tragique portrait de femme, une reconstitution envoûtante qui fait tomber le masque de Dalida (sans l’écorner et même au contraire la réhabilitant) pour dessiner le visage tourmenté de Iolanda, un cœur malade, celle qui à la fois vivait intensément, chantait sa vie avec flamboyance, et mourait un peu plus sur scène, en chantant les affres de Iolanda et les condamnant paradoxalement à l’ombre et au silence. Des chansons et une histoire, celle des déchirantes souffrances de l’artiste, à l’image du film : intemporelles et universelles. Et bouleversantes. Alors n'écoutez pas les éternels grincheux qui, systématiquement, critiquent le cinéma populaire (au sens noble) lorsqu'il est (et parce qu'il est) hexagonal et, à votre tour, allez rencontrer cette fascinante Dalida.