J-17: la Culture dans le débat présidentiel, rencontre avec 8 candidats à Sciences-po

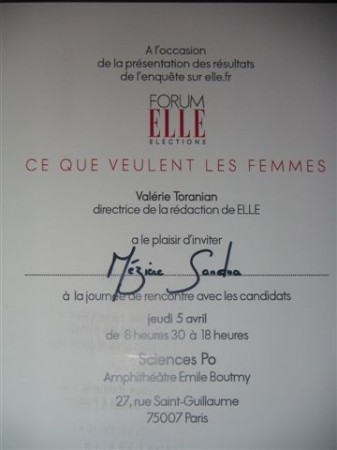

Aujourd’hui j’étais invitée à sciences-po Paris pour la rencontre organisée en partenariat avec le magazine Elle avec 8 des 12 candidats (dans l’ordre chronologique d’apparition : Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, Olivier Besancenot, José Bové, Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, Jean-Marie Le Pen) qui se sont succédés dans le célèbre amphithéâtre Boutmy particulièrement rempli et animé, des candidats interrogés par Laurence Ferrari et les personnes sélectionnées pour poser des questions, en présence de personnalités des arts et des médias dont certaines ont également interrogé ou interpellé les candidats.

Si je ne peux évoquer le fond, en revanche, je ne m’interdis pas de vous parler de la forme. Alors que les programmes de chacun sont désormais connus dans leurs grandes lignes, le moindre geste a priori ou autrement anodin devient crucial.

Etrange film de la réalité (historique ?) qui s’est déroulé sous mes yeux, attentifs, parfois éberlués, incrédules, intrigués, mais toujours intéressés devant ce film tour à tour passionnant, sidérant, voire inquiétant. Un moment fort, riche d’enseignements où les gestes en disaient si longs. Précipités, esquissés, péremptoires, si contrôlés. Après une campagne commencée il y a (trop) longtemps, la fatigue se fait sentir. Et donc… de ces gestes qui échappent aussi, qui révèlent tant. Qui trahissent enfin. Un(e)tel(le) tape dans son micro avec un étrange geste satisfait après chacune de ses interventions. Un(e) tel(le) commande autoritairement un verre d’eau. Un(e)tel(le) déplace une table. Un(e)tel(le) s’éponge constamment. Un(e)tel(le) triture nerveusement ses doigts et ses pieds. Un(e)tel(le) ne s’adresse qu’à la présentatrice et jamais au public. Un(e)tel(le) refuse de s’asseoir. Un(e) tel(le) crie plus qu’il(ou elle) ne parle. Un(e)tel(le) demande à ce que chaque question soit posée une seconde fois tendant l’oreille en émettant d’inquiétantes grimaces et onomatopées. Sans parler des fautes de français et des lapsus. Huit discours néanmoins. Huit visions du monde et de l'avenir de la France. Huit moments forts. Presque 8 heures de "débats". Quelques gestes en commun. Evidemment, des thèmes en commun surtout quand d’autres sont communément éludés aussi. Il serait trop facile d’incriminer les candidats, ce sont aussi et surtout les journalistes qui en décident. Cette journée l’a prouvé ; quand les bonnes questions sont posées, les réponses et parfois plus leur absence en disent si long. Il y aurait tant et tellement plus à dire sur le fond...mais, je vous l’ai dit, ce n’est pas le lieu.

Bravo à Sara Forestier pour son intervention impromptue qui ne concernait pas la culture mais n’en a pas moins été pertinente (Ah non, je n’en dirai pas davantage, j’ai dit que je n’évoquais pas le fond).

Et puis cette dernière intervention… ces dernières minutes tellement incroyables et insensées d’un candidat qui perd totalement son sang froid. Plus que jamais le 21 Avril m’a alors paru être une aberration incompréhensible. Je me suis dit qu’avec de telles images et paroles le risque était écarté…encore faut-il que les images, les silences (si significatifs) et les paroles soient retransmis, commentés, que les gestes, là vraiment symptomatiques, soient soulignés…mais c’est une autre histoire qu’il ne m’appartient plus de raconter, plus ici du moins. Ajout du 6 Avril 2007: Une image en remplace une autre et l'élude avant qu'elle n'ait eu le temps (ou qu'on ne lui ait donné le temps) d'exister. Normalement ses propos ignominieux, ses gestes significativement outranciers, ses consternantes absences de réponses à des questions essentielles auraient dû faire le tour des médias. Si peu. Montrer est si facile. Démontrer serait si intéressant. C'est vrai : il y avait juste une petite dizaine de caméras. Tellement et plus que jamais informés. Finalement si mal informés. Une image en a remplacé une autre. J'espère juste que le 22 Avril ne ressemblera pas au 21.

Je devais initialement poser une question sur la culture thème semble-t-il anecdotique et absent des émissions télévisées ( de même d’ailleurs que la politique internationale !) et j’aurais aimé savoir s’il l’était aussi des programmes, mais le temps imparti ayant forcément été inférieur au nombre de personnes sélectionnés pour poser des questions, je n’ai pas pu la poser, néanmoins ravie d’avoir assisté à cette journée si instructive, de débats passionnés, et de réactions souvent passionnelles.

Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le site consacré à la Culture dans l’élection présidentielle sur lequel vous pourrez lire les programmes des différents candidats sur ce sujet : http://www.2007culture.org/ /

Je reviens prochainement à des sujets pleinement cinématographiques !

Sandra.M

En attendant mes commentaires en direct du Festival du Film Asiatique de Deauville, retrouvez l'interview de Bernard Blancan, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2006 pour Indigènes de Rachid Bouchareb sur mon nouveau blog

En attendant mes commentaires en direct du Festival du Film Asiatique de Deauville, retrouvez l'interview de Bernard Blancan, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes 2006 pour Indigènes de Rachid Bouchareb sur mon nouveau blog  Mercredi prochain 28 Mars 2007 débutera le 9ème Festival du Film Asiatique de Deauville où « In the mood for cinema » sera présent comme chaque année.

Mercredi prochain 28 Mars 2007 débutera le 9ème Festival du Film Asiatique de Deauville où « In the mood for cinema » sera présent comme chaque année. Le film d’ouverture (projeté au CID le 28 mars à 20H30) sera le film chinois « Le mariage de Tuya » de Wang Quan’an (ours d'or au Festival de Berlin 2007!) et le film de clôture sera également un film chinois : « The go master » de Tian Zhuangzhuang, projeté après la cérémonie du palmarès qui aura lieu à 18H, le dimanche 1 er Avril.

Le film d’ouverture (projeté au CID le 28 mars à 20H30) sera le film chinois « Le mariage de Tuya » de Wang Quan’an (ours d'or au Festival de Berlin 2007!) et le film de clôture sera également un film chinois : « The go master » de Tian Zhuangzhuang, projeté après la cérémonie du palmarès qui aura lieu à 18H, le dimanche 1 er Avril. Cette année, le Village Asia, situé au Centre International de Deauville ouvrira ses portes dès le mercredi 28 Mars à 14H30. Plus de 3000 m2 seront dédiés aux 4 thématiques suivantes : « Les Arts et la Culture », « La Gastronomie Asiatique », « La Santé et le Bien –être », « L’Economie et la formation ». De nombreuses animations et expositions seront également proposées en accès libre et gratuit au public. Au total, plus de 60 exposants seront présents au village Asia qui sera ouvert tous les jours jusqu’à 20H30 et jusqu’à 17H le dimanche 1er Avril. Le Mercredi 28 Mars de 14H à 19H, au Centre International de Deauville se tiendront des conférences sur le thème « Les défis que l’Asie lance à l’Europe et à la France », ces conférences seront ouvertes au public dans la limite des places disponibles.

Cette année, le Village Asia, situé au Centre International de Deauville ouvrira ses portes dès le mercredi 28 Mars à 14H30. Plus de 3000 m2 seront dédiés aux 4 thématiques suivantes : « Les Arts et la Culture », « La Gastronomie Asiatique », « La Santé et le Bien –être », « L’Economie et la formation ». De nombreuses animations et expositions seront également proposées en accès libre et gratuit au public. Au total, plus de 60 exposants seront présents au village Asia qui sera ouvert tous les jours jusqu’à 20H30 et jusqu’à 17H le dimanche 1er Avril. Le Mercredi 28 Mars de 14H à 19H, au Centre International de Deauville se tiendront des conférences sur le thème « Les défis que l’Asie lance à l’Europe et à la France », ces conférences seront ouvertes au public dans la limite des places disponibles. Accréditations public : sur place ou sur

Accréditations public : sur place ou sur  Du 28 Mars au 2 Avril prochain aura lieu le Festival du Film Asiatique de Deauville où « In the mood for cinema » sera présent comme chaque année, pour vous le relater en direct.

Du 28 Mars au 2 Avril prochain aura lieu le Festival du Film Asiatique de Deauville où « In the mood for cinema » sera présent comme chaque année, pour vous le relater en direct. Mon nouveau blog intitulé “

Mon nouveau blog intitulé “ Sandra.M

Sandra.M Après l’atmosphère pesante de l’an passé (voir mon récit

Après l’atmosphère pesante de l’an passé (voir mon récit  sous les couleurs de l’Algérie).

sous les couleurs de l’Algérie). On peut s’interroger sur les 5 César de « Lady Chatterley », les votants ayant certainement voulu davantage récompenser un système de production (je sais à quel point, également producteur du sublime

On peut s’interroger sur les 5 César de « Lady Chatterley », les votants ayant certainement voulu davantage récompenser un système de production (je sais à quel point, également producteur du sublime  Evidemment…

Evidemment… 1984. RDA. La STASI, les services secrets de la RDA, depuis 1950, espionne quiconque est soupçonné du moindre murmure contre le régime à l’exemple du dramaturge George Dreymann, à leurs yeux (ou leurs œillères), trop irréprochable pour l’être réellement, ainsi que sa compagne, l’actrice Crista-Maria Sieland. Le Ministre de la Culture charge un agent secret de les surveiller, officiellement parce que Dreymann est ami d’un metteur en scène interdit de travailler, officieusement parce que ledit ministre est épris de Crista-Maria Sieland à qui il fait subir un odieux chantage. C’est à Wiesler, fonctionnaire zélé, apparemment irréprochable selon les critères du régime, c’est-à-dire d’une déférence inconditionnelle et aveugle au régime, irréprochable lui aussi donc, qu’incombe cette tâche obscure par laquelle il accèdera, pourtant, aux Lumières : de la raison, de l’art et de la liberté de penser…

1984. RDA. La STASI, les services secrets de la RDA, depuis 1950, espionne quiconque est soupçonné du moindre murmure contre le régime à l’exemple du dramaturge George Dreymann, à leurs yeux (ou leurs œillères), trop irréprochable pour l’être réellement, ainsi que sa compagne, l’actrice Crista-Maria Sieland. Le Ministre de la Culture charge un agent secret de les surveiller, officiellement parce que Dreymann est ami d’un metteur en scène interdit de travailler, officieusement parce que ledit ministre est épris de Crista-Maria Sieland à qui il fait subir un odieux chantage. C’est à Wiesler, fonctionnaire zélé, apparemment irréprochable selon les critères du régime, c’est-à-dire d’une déférence inconditionnelle et aveugle au régime, irréprochable lui aussi donc, qu’incombe cette tâche obscure par laquelle il accèdera, pourtant, aux Lumières : de la raison, de l’art et de la liberté de penser…