Littérature - LES PAS PERDUS de Gilles Jacob

En attendant mon compte-rendu de ce 66ème Festival de Cannes, je vous suggère de replonger dans l'ambiance avec le récit enchanté et enchanteur du Président du festival Gilles Jacob, "Les Pas perdus" , dont je vous propose la critique ci-dessous. Pour une meilleure lisibilité de cet article retrouvez-le sur mes nouveaux sites http://inthemoodlemag.com et http://inthemoodforfilmfestivals.com .

Commencer un livre, c’est comme aborder un nouveau rivage, intrigant car inconnu. C’est aussi se lancer dans une exploration à la fois excitante et angoissante, a fortiori quand on apprécie l’auteur dont les précédents romans étaient particulièrement enthousiasmants. Je vous recommande ainsi La vie passera comme un rêve et Le Fantôme du Capitaine, les précédents récits de Gilles Jacob (sur lesquels vous trouverez, à nouveau, quelques lignes ci-dessous) qui, pour ceux qui l’ignoreraient encore, n’est pas seulement le président du Festival de Cannes depuis plus de trente ans mais aussi critique, auteur, réalisateur, photographe…

Grâce à son autobiographie, La vie passera comme un rêve , nous savions ce que nous devinions : que sa vie était un roman. Ce livre mêle en effet astucieusement les lumières, souvent aveuglantes, de la Croisette (mais par lesquelles il ne s’est jamais laissé éblouir sans pour autant en être blasé), et la mélancolie de son enfance. Il en apprendra beaucoup à ceux qui ne connaissent rien du festival et ravira encore davantage ceux qui le fréquentent. Gilles Jacob n’y évoque pas uniquement ce tourbillon étourdissant, qui pourrait évidemment l’être d’autant plus pour lui qu’il en occupe les plus hautes fonctions depuis plus de trente ans, mais il a également eu la bonne idée d’y mêler sa propre histoire personnelle à l’Histoire et de construire l’ouvrage de manière très cinématographique, une (dé)construction judicieuse un peu à la Mankiewicz ou à la Orson Welles, un ouvrage assaisonné d’humour et d’autodérision à la Woody Allen.

Quant au Fantôme du Capitaine, il s’agit d’une correspondance imaginaire, une soixantaine de lettres comme autant de nouvelles que j’ai dévorées comme un roman, une évasion pleine de fantaisie dans le cinéma et la cinéphilie, la littérature, l’imaginaire et, en filigrane, une réflexion sur l’art, qui réjouira tous ceux qui aiment passionnément le cinéma et la littérature, et aiment s’y perdre délicieusement, au point, parfois, de les confondre ou même les préférer à la réalité, un livre dans lequel Gilles Jacob, vous fait voyager avec élégance, avec savoureuse et malicieuse (auto)dérision, entre mensonge et vérité, entre imaginaire et réalité aussi qu’il interroge et manipule, et qui exhale un enivrant parfum de vérité, la plus troublante et réjouissante des illusions. Un témoignage d’une tendre lucidité sur la profession, une lucidité jamais hargneuse ou rageuse mais toujours teintée de salutaire dérision, celle d’un « homme de sentiments plus que de ressentiments ». C’est enfin un hommage à l’écriture, au pouvoir salvateur et jouissif des mots qui vous permettent les rêveries les plus audacieuses, les bonheurs les plus indicibles, et un hommage au pouvoir de l’imaginaire, à la fois sublime et redoutable, ce pouvoir qui fait « passer la vie comme un rêve ».

Avant d’en venir aux Pas perdus, je vous recommande enfin Une journée particulière, le film de Gilles Jacob que certains d’entre vous auront peut-être découvert lors de la mémorable journée anniversaire des 65 ans du Festival de Cannes l’an passé, un documentaire sur l’anniversaire des 60 ans du festival et qui suit les protagonistes de cette journée. Cette journée particulière est celle au cours de laquelle les trente-cinq réalisateurs de Chacun son cinéma ont été suivis dans les différents rites cannois : arrivée, photocall, conférence de presse, montée des marches, répétition de leur parcours sur la croisette, cuisines, feu d’artifice… Nous suivons ainsi ces réalisateurs (venus de 25 pays différents et signant un film de 3 minutes chacun) dans ces rituels futiles et nécessaires, dérisoires et essentiels. La caméra y débusque discrètement les sourires, une mélancolie qui affleure, un instant insolite, mais surtout le plaisir d’être ensemble et la complicité de ces « 35 mousquetaires ». Elle s’attarde sur les regards et les mains, la beauté de « la géographie d’un visage », des visages, ceux des artistes. Un bel écho avec les extraits des films qui eux-mêmes se concentrent surtout sur les visages et les rites cinématographiques comme une mise en abyme de la mise en abyme. A voir pour tous les amoureux du Festival de Cannes !

Mais revenons à ce nouveau rivage, aux Pas perdus… L’excitation, avant d’aborder ce nouveau rivage, a rapidement pris le pas sur l’angoisse (relative angoisse, tout de même) tant j’ai eu l’impression de me retrouver en terre familière, en parcourant ces pages, de croiser des êtres et des émotions réels ou fictifs bien connus, personnels et universels, et relatés avec tant d’humour et de délicatesse. J’ai parcouru les premières pages des Pas perdus, décidée à le laisser et le reprendre dans la soirée…puis je me suis laissée entraîner, emporter…pour le terminer en oubliant que les minutes s’égrenaient, implacables malgré tout. Auparavant, j’avais regardé la couverture en songeant à ce que pouvaient bien dissimuler ces pages et ce titre. Je ne savais rien de ce nouveau récit. Les Pas perdus. Etait-ce une référence à André Breton? Ou plutôt à tous ces kilomètres de marches et de tapis foulés pendant toutes ces années ? Une réflexion sur tous ceux que, de son œil tendrement malicieux, il a observés (les photographiant souvent, aussi) les gravissant, établissant peut-être une typologie en fonction du caractère de cette ascension souvent doucement périlleuse, en apesanteur, et parfois incertaine, parfois décidée, parfois désinvolte, parfois impériale, parfois arrogante, parfois tremblante… ou même tout cela à la fois. Une référence à la salle des pas-perdus ? Un vestibule qui relierait tous ces univers, tous ces films et toutes ces personnalités si différents qu’il a croisés et qui se croisent et se rejoignent, chaque année, sur ce même célèbre escalier comme une salle des pas-perdus qui nous conduit partout et se rejoint toujours en un même point : l’amour du cinéma ou la curiosité insatiable pour la vie et les autres et donc, forcément, les films, peut-être ?

Ces pas perdus débutent en réalité par l’évocation de ce doux mal incurable par lequel je crains bien d’être atteinte (mais que je souhaite néanmoins à tous tant il est une délicieuse brûlure) : « le démon de l’écriture » dont il donne une magnifique définition justifiée par ses débuts d’auteur (que je vous laisse découvrir dans le récit) : « Alors, quand un journaliste me demande : « C’est quoi pour vous l’écriture ? », j’évoque sans hésiter la fièvre de mon adolescence. ». »Je me souviens… »: ainsi débute chaque court chapitre, comme un refrain. Cet ouvrage est ainsi avant tout une douce chanson, à la fois mélancolique et joyeuse -surtout joyeuse-, qui me fait penser, au-delà de la référence formelle à Georges Perec, à la fameuse musique des mots de Sagan si singulière, avec cet humour et cette mélancolie qui l’étaient tout autant, et ce regard espiègle et lucide. Et comme une chanson délicieusement entrainante, nous n’avons pas envie de l’interrompre et, même, une fois terminée, nous avons envie de la réécouter ou de l’entendre par bribes, pour le jeu et la musique des mots. Sagan , justement, disait que « La culture c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale ». Gilles Jacob a ainsi l’intelligence de ne pas « étaler » sa culture ou ses rencontres mais de nous faire partager avec bonheur son enthousiasme, ses coups de cœur avec son regard tendrement malicieux.

Bien sûr, au-delà du bonheur communicatif d’écrire, les pages exhalent et exaltent sa passion du cinéma et des mots. Il jongle avec les mots mais aussi avec les années, les souvenirs, les films, avec une tendre ironie. La mélancolie surgit, comme dans ses autres ouvrages, subrepticement et pudiquement, lorsqu’il évoque ses parents, son frère et quelques autres, célèbres ou inconnus. Il reste avant tout un amoureux : des mots, du cinéma, des actrices, de la vie, de l’amour, de ses parents, de son frère…et ses pages résonnent de cet amour. Se souvenir des belles choses. Le temps d’une anecdote savoureuse en compagnie de Chabrol. D’un hommage à l’intelligence de Sharon Stone. A la réjouissante insolence de Jane Campion. A la pétillante Jane Fonda. Le temps d’un bel hommage à Claude Miller « grand cinéaste de sa génération » dont l’ « art mêle violence et subtilité », par l’évocation de « Dites-lui que je l’aime ». Un hommage à la « folie douce » de Tim Burton. Et à tant d’autres…

Ce qui marquera certainement ceux qui ne le suivent pas encore sur twitter (« Je me souviens que pour naviguer sans effort dans la blogosphère, j’avais choisi @jajacobbi comme nom de geek ») où, chaque jour ou presque, avec une impressionnante régularité, il délivre de savoureuses et caustiques (mais, là aussi, jamais cruelles) pensées, c’est à quel point il est ancré dans son époque, curieux de celle-ci, ce qui n’étonnera en revanche probablement pas les habitués de Cannes, festival qui, toujours, a su s’adapter à l’époque, débusquer de nouveaux talents, se renouveler. Il cite aussi bien des films (« Camille redouble ») ou des séries récents que des classiques même si cela ne l’empêche pas d’énoncer quelques regrets : « Je me souviens que François Truffaut disait que les cinéastes seraient bientôt jugés par des gens n’ayant pas vu « L’Aurore », de Murnau. Nous y sommes. » Sans même remonter jusqu’à Murnau (je crois même que c’est presque une vision optimiste), il est triste d’observer que le cinéma est parfois jugé par des gens qui pensent qu’il commence en 2000 et ne dépasse pas les frontières des Etats-Unis.

Mais s’il y a quelques piques sibyllines réjouissantes (jamais gratuites comme au sujet de cette Ministre « responsable mais pas coupable » ), c’est surtout un admirateur, et finalement, il est sans doute la personne avec laquelle il est le moins tendre et le moins indulgent, même si, du haut de ses impériales marches, il a certainement pu observer tant de mesquineries, d’indélicatesses qu’il a l’élégance d’oublier ou de résumer d’un trait d’humour plus ou moins énigmatique. Je me souviens, à mon tour que, dans un autre livre, il disait que « Cannes n’est pas un paradis pour les âmes sensibles. » La sienne a parfois dû être mise à rude épreuve.

Ces Pas perdus plairont, évidemment, aux amoureux du cinéma (même s’il n’y est pas question que de cinéma mais aussi de peintures, de politiques, de littérature, mais que, d’une certaine manière, ces pas perdus relient tous entre eux et finalement de manière plus ou moins lointaine, au cinéma) mais donnera aussi envie de découvrir certains films, d’en revoir d’autres comme , par exemple, Casablanca dont il parle magnifiquement. « Alors, revoir « Casablanca », c’est fredonner une fois encore la complainte du temps qui passe. » Je dois avouer revoir chaque fois ce film avec le même plaisir, et bien que l’ayant en DVD, ne jamais résister à un passage télévisé : le charme troublant de ce couple de cinéma mythique et le charisme ensorcelant de ceux qui les incarnent, la richesse des personnages secondaires, la cosmopolite Casablanca d’une ensorcelante incandescence, la musique de Max Steiner, la voix de Sam douce et envoûtante chantant le nostalgique « As time goes by », la menace de la guerre lointaine et si présente, la force et la subtilité du scénario, le dilemme moral, la fin sublime, le romantisme désenchanté et l’exaltation nostalgique et mélancolique de la force du souvenir et de l’universalité de l’idéalisme (amoureux, résistant) et du combat pour la liberté qui font de ce film un chef d’œuvre…et un miracle quand on sait à quel point ses conditions de tournage furent désastreuses. La magie du cinéma, tout simplement, comme le dit Lauren Bacall : « On a dit de Casablanca que c’était un film parfait évoquant l’amour, le patriotisme, le mystère et l’idéalisme avec une intégrité et une honnêteté que l’on trouve rarement au cinéma. Je suis d’accord. Des générations se plongeront dans le drame du Rick’s Café Américain. Et au fil du temps, le charme de Casablanca, de Bogey et de Bergman continuera à nous ensorceler. C’est ça, la vraie magie du cinéma ».

Nous apprenons aussi que sa première critique fut La Règle du jeu, qu’il regrette de n’avoir pas sélectionné Femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar… Vous saurez aussi l’éminente raison pour laquelle Jack Nicholson a décliné son invitation au jury du Festival de Cannes, ce qu’il pense de Lars von Trier et de son incompréhensible dérapage/provocation, en conférence de presse, à Cannes…

Et puis, il y a ces aphorismes, ces maximes, ces petites phrases, ces couplets qui se retiennent comme une musique, irrésistible, dont voici quelques exemples parmi 496 « couplets » :

« Je me souviens d’être allé au cinéma Le Rialto à Nice pendant la guerre et sur le pont du Rialto à Venise après la guerre.»

« Je me souviens que les gens de droite prononçaient Mit’rand et ceux de gauche Mittérand. »

« Je me souviens très bien du jour où Armstrong a fait les premiers pas de l’homme sur la Lune, parce que ce jour-là j’ai marché sur les lunettes. »

Il y a ces transitions (ou absences de transitions), habiles, incongrues, qui sont parfois aussi drôles que les phrases elles-mêmes :

« Je me souviens de la petite souris du dessinateur Plantu.

Je me souviens de la souris d’agneau, je me souviens du morceau du boucher. Et aussi de La souris qui rugissait.

Je me souviens de la Jouvence de l’Abbé Soury. »

Ou cette autre, parmi tant d’autres, plus malicieuse encore, entre l’évocation des succès de Jérôme et Nicolas Seydoux et M. Verdoux, faussement innocente…

Ces Pas perdus présentent de nombreux points communs avec ses précédents ouvrages. Il devrait donc ravir, à la fois, ceux qui, comme moi, avaient été enchantés par ces derniers et inciter les autres à les découvrir. On y retrouve ainsi cette autodérision « woodyallenienne » (auquel il semble, en plus de l’humour, désormais emprunter son rythme d’un projet par an, pour notre plus grand plaisir) dont il loue une fois encore les qualités, la « prodigalité créatrice et son humour dévastateur », en effet incontestables et qui ne cessent aussi de m’enchanter, me surprendre, récemment encore avec son To Rome with love . Au passage, je croise les doigts pour que son Blue Jasmine soit en sélection à Cannes. La date de sortie n’a pas encore été annoncée. Peut-être est-ce un bon présage… Comme dans ses précédents ouvrages, il reste toujours discret alors que sa mémoire doit détenir tant d’indiscrétions. Comme dans ses précédents ouvrages, il transmet avec élégance sa passion du cinéma, de l’écriture, de la vie, avec un humour réjouissant teinté de mélancolie pudique et légère. Après en avoir vu tant –de gens, de films, de pas perdus-, de le voir rester aussi curieux, jamais cynique (mal de l’époque qui, aux yeux de certains, tristement, devient une qualité), amusé, amusant, est réellement rafraîchissant quand tant d’autres en ayant vu et vécu bien moins sont déjà las, blasés, condescendants et évidemment : cyniques. Comme dans ses précédents ouvrages également : tendre impertinence et ironie jubilatoire sont au rendez-vous.

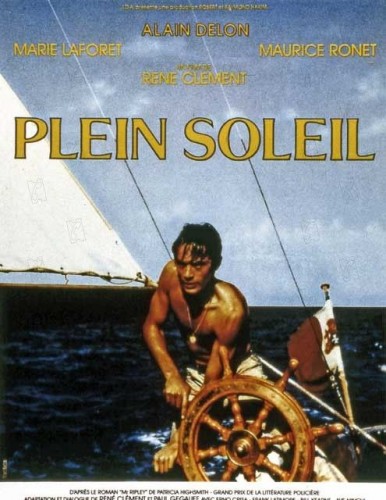

Ces Pas perdus sont un voyage sinueux et mélodieux dans sa mémoire, une vie et des souvenirs composés de rêves, sans doute de cauchemars, qu’il a toujours la délicatesse de dessiner en filigrane. S’il parle de lui, ce n’est jamais par orgueil, mais finalement pour nous parler à nous ou de nous, faisant de ses pas perdus, aussi, les nôtres. Ces Pas perdus se lisent comme s’écouterait une chanson (du passé, et du présent, et même de l’avenir) qui a l’effet d’une madeleine de Proust que l’on fredonne avec une nostalgie joyeuse, ou comme se regarde une suite de courts-métrages ou de nouvelles ( comme un délicieux court texte sur Hopper, notamment, en témoigne). Si vous aimez et voulez croiser le si cinématographique Hopper donc, Truffaut, Sautet, Sagan et Sartre, Casablanca, Monsieur Arnaud, le cinéma, Cannes (les souris ?), Woody Allen, Tom Ripley (ah, Tom Ripley…), La Madone au Chardonneret de Raphaël, Catherine Deneuve, la danse des petits pains dans La Ruée vers l’or, des Présidents de la République, Antoine Doinel et tant d’autres… alors… écoutez cette chanson, elle vous fera irrésistiblement monter le sourire aux lèvres, pas un sourire cynique, non, mais un sourire tendre, joyeux, nostalgique, amusé, empathique.

As time goes by… La vie passera comme un rêve, surtout si on a l’élégance, comme l’auteur de ces Pas perdus, de plonger dans sa mémoire et de regarder le passé et les autres avec bienveillance, lucidité, tendresse. Le livre, décidément, d’un« gentleman old school » qui reste finalement le « chef de village » d’un « petit port de pêcheurs isolé au sud de la France » (ceux qui ont vu « Une journée particulière » comprendront).

Ces réjouissants Pas perdus s’achèvent par un hommage à la vie, une douce confusion entre cinéma et réalité, et par « Woody », évidemment par Woody dont le plaisir à mélanger fiction et réalité, l’enthousiasmante et enthousiaste curiosité, l’amour du cinéma et plus encore l’humour, décidément, le rapprochent tant. Leur lecture, elle, s’achève par l’envie de réécouter la chanson de ces Pas perdus et de retourner sur ce doux rivage bercé par le flux et le flot d’une mémoire composée d’oublis judicieux et de souvenirs drôles, élégants, émouvants. Pouvoir, inestimable, de ce doux « démon » de l’écriture que de rendre universelle une mélodie finalement très personnelle et que de rendre harmonieux tous ces souvenirs épars de 7 décennies. Partez vite trouver et entonner ces Pas perdus, savoureux et mélodieux tourbillon de (la) vie, de mots et de cinéma, « en-chanté » et enchanteur !

Les Pas perdus Date de parution : le 24 Avril 2013 – Flammarion

J’ai toujours aimé me laisser bercer par ce murmure ensorcelant qui précède les trois coups fatidiques, ce bruissement palpitant avant le lever du rideau, mais hier soir, plus que jamais, cette émotion était au rendez-vous : parce que c’était Sur la route de Madison, dont l’adaptation cinématographique de Clint Eastwood est un indéniable chef d’œuvre et accessoirement un de mes films préférés (

J’ai toujours aimé me laisser bercer par ce murmure ensorcelant qui précède les trois coups fatidiques, ce bruissement palpitant avant le lever du rideau, mais hier soir, plus que jamais, cette émotion était au rendez-vous : parce que c’était Sur la route de Madison, dont l’adaptation cinématographique de Clint Eastwood est un indéniable chef d’œuvre et accessoirement un de mes films préférés ( Avec Robert Kincaid, c’est l’ailleurs qui fait immersion dans la vie endormie de Francesca. Il a passé sa vie à voyager au gré de ses désirs. Pour une fois, elle va laisser libre cours aux siens, enfouis, si vivaces pourtant aussi. Il faut être dans les premiers rangs pour déceler les regards esquissés et esquivés puis consumés lorsque Francesca accepte la cigarette que Robert lui offre sans oser la regarder, pour déceler le trouble irrépressible qui s’empare de Francesca. Pour effectuer nous-mêmes ce gros plan que le théâtre ne permet pas. Si les adaptateurs Didier Caron et Dominique Deschamps, et le metteur en scène, Anne Bourgeois, se sont davantage inspirés du best seller de Robert James Waller (tiré à douze millions d’exemplaires !) que du film de Clint Eastwood la mise en scène n’en demeure pas moins très cinématographique : voix off, transitions, musique… trop cinématographique peut-être. Parfois, on aurait presque aimé, une table et deux chaises, et ne pas être coupés de l’émotion finalement jamais aussi présente que lorsque la lumière est tamisée, le décor presque invisible et ces deux âmes vibrantes en tête à tête.

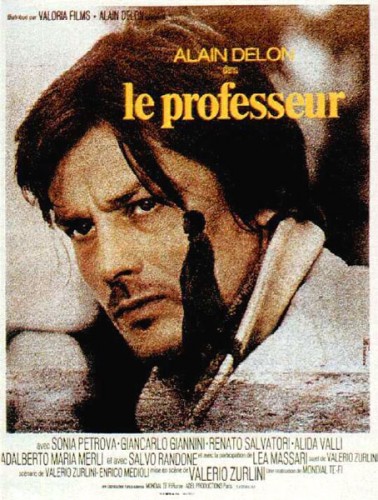

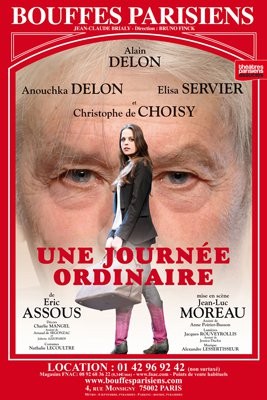

Avec Robert Kincaid, c’est l’ailleurs qui fait immersion dans la vie endormie de Francesca. Il a passé sa vie à voyager au gré de ses désirs. Pour une fois, elle va laisser libre cours aux siens, enfouis, si vivaces pourtant aussi. Il faut être dans les premiers rangs pour déceler les regards esquissés et esquivés puis consumés lorsque Francesca accepte la cigarette que Robert lui offre sans oser la regarder, pour déceler le trouble irrépressible qui s’empare de Francesca. Pour effectuer nous-mêmes ce gros plan que le théâtre ne permet pas. Si les adaptateurs Didier Caron et Dominique Deschamps, et le metteur en scène, Anne Bourgeois, se sont davantage inspirés du best seller de Robert James Waller (tiré à douze millions d’exemplaires !) que du film de Clint Eastwood la mise en scène n’en demeure pas moins très cinématographique : voix off, transitions, musique… trop cinématographique peut-être. Parfois, on aurait presque aimé, une table et deux chaises, et ne pas être coupés de l’émotion finalement jamais aussi présente que lorsque la lumière est tamisée, le décor presque invisible et ces deux âmes vibrantes en tête à tête. Même si je n’ai pu m’empêcher de regretter l’absence de certaines scènes du film, il est vrai difficilement traduisibles au théâtre, si je n’ai pus m’empêcher de regretter que la Francesca de Mireille Darc ait peut-être moins de fêlures apparentes, d’imperfections, d’amertume que celle de Meryl Streep, j’ai en revanche retrouvé la même poésie, la même langueur mélancolique, la même sensualité notamment lorsque la main de Francesca caresse, d’un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; et lorsque la main de Robert, sans qu’il se retourne, se pose sur la sienne. On retrouve ce même dénouement sacrificiel d’une beauté déchirante avec la pluie maussade et inlassable, le blues évocateur, la voix tonitruante de ce mari si « correct » qui ignore que devant lui, pour sa femme, un monde s’écroule et la vie, fugace et éternelle, s’envole avec la dernière image de Robert Kincaid, dans ce lieu d’une implacable banalité (un supermarché) soudainement illuminé puis éteint. A jamais. On retrouve aussi les mêmes questionnements que dans le film et le livre : un tel amour aurait-il survécu aux remords et aux temps ? Son sacrifice en valait-il la peine ? Quatre jours peuvent-ils sublimer une vie ? On retrouve aussi cette même fulgurante évidence qui s’impose à Francesca et Robert. D’emblée. Presque trop vite. Peut-être encore la confusion entre le théâtre et la réalité. Comment imaginer que Kincaid-Delon Francesca-Darc ne tombent pas amoureux l’un de l’autre ? L’affiche même de la pièce mettant en exergue leurs deux visages ne crée-t-elle pas volontairement la confusion ? L’impression qu’ils se connaissent depuis toujours : après tout, peut-être est-ce aussi celle de Francesca et Robert.

Même si je n’ai pu m’empêcher de regretter l’absence de certaines scènes du film, il est vrai difficilement traduisibles au théâtre, si je n’ai pus m’empêcher de regretter que la Francesca de Mireille Darc ait peut-être moins de fêlures apparentes, d’imperfections, d’amertume que celle de Meryl Streep, j’ai en revanche retrouvé la même poésie, la même langueur mélancolique, la même sensualité notamment lorsque la main de Francesca caresse, d’un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; et lorsque la main de Robert, sans qu’il se retourne, se pose sur la sienne. On retrouve ce même dénouement sacrificiel d’une beauté déchirante avec la pluie maussade et inlassable, le blues évocateur, la voix tonitruante de ce mari si « correct » qui ignore que devant lui, pour sa femme, un monde s’écroule et la vie, fugace et éternelle, s’envole avec la dernière image de Robert Kincaid, dans ce lieu d’une implacable banalité (un supermarché) soudainement illuminé puis éteint. A jamais. On retrouve aussi les mêmes questionnements que dans le film et le livre : un tel amour aurait-il survécu aux remords et aux temps ? Son sacrifice en valait-il la peine ? Quatre jours peuvent-ils sublimer une vie ? On retrouve aussi cette même fulgurante évidence qui s’impose à Francesca et Robert. D’emblée. Presque trop vite. Peut-être encore la confusion entre le théâtre et la réalité. Comment imaginer que Kincaid-Delon Francesca-Darc ne tombent pas amoureux l’un de l’autre ? L’affiche même de la pièce mettant en exergue leurs deux visages ne crée-t-elle pas volontairement la confusion ? L’impression qu’ils se connaissent depuis toujours : après tout, peut-être est-ce aussi celle de Francesca et Robert.