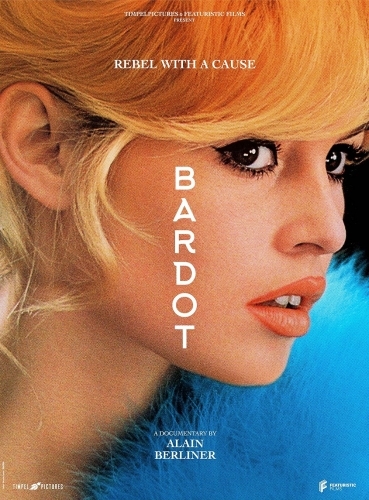

Festival de Cannes 2025 - Cinéma de la plage - Critique de BARDOT de Alain Berliner

Il y eut Delon. Il y a Bardot.

Deux mythes construits sur des fragilités. Deux « soleils noirs de la mélancolie », pour paraphraser Gérard de Nerval. Deux êtres complexes, forts et fragiles, mystérieux, libres, solitaires, passionnés (et déclenchant les passions), sincères, controversés, indépendants, adulés, détestés parfois, incompris souvent, partageant un profond amour pour les animaux et une indifférence (souvent rafraîchissante) au politiquement correct. Deux êtres qui touchent le public peut-être pour cela : la vérité qui émane d’eux. Deux icônes d’une beauté incontestable, captivante et incandescente. Deux êtres pétris de contradictions, solaires et ombrageux, qu’il est impossible d’enfermer dans une case.

C’est à la seconde que Nicolas Bary et Alain Berliner consacrent ce passionnant documentaire éponyme, d’abord prévu pour la télévision et qui est finalement sorti au cinéma le 3 décembre 2025.

Brigitte Bardot est en l'une des premières icônes du cinéma français à avoir eu ce statut de personnalité reconnue mondialement. Brigitte Bardot fut « trop ou mal aimée, en tout cas pas comme elle le voulait ». Elle passa de la lumière à l'ombre, des studios de cinéma à son refuge de la Madrague pour tenter de fuir la vie publique. Dans ce documentaire, elle revient sur les aspects si contradictoires de sa vie, de sa carrière d’actrice à sa Fondation, éclairés par une quarantaine de témoignages. Exceptionnellement, elle a accepté d’être filmée chez elle, brièvement, de dos, pour commenter certains épisodes de son existence. À 91 ans, sa parole demeure toujours aussi libre, comme ce documentaire qui a l’intelligence de ne pas être hagiographique mais de la montrer dans toute sa complexité.

Copyright TimpelPictures

En préambule de la projection presse, Elora Thevenet, a présenté le film, ainsi : « Beaucoup de gens ont de Bardot une image caricaturale. Elle m'a fait rire et pleurer. J'espère qu'elle va vous toucher. » Et c’est en effet une entière réussite. Ce documentaire m’a étrangement profondément émue. Peut-être parce que, au-delà de Brigitte Bardot, et de la femme iconique (« La France, c'est la tour Eiffel, Bardot et moi. » Tels sont les mots prêtés à De Gaulle), il dresse le portrait d’une femme bien plus profonde et complexe que la caricature à laquelle on a voulu la réduire (celle d’une « ravissante idiote » pour reprendre le titre du film de Molinaro dans lequel elle joua en 1964). Une femme infiniment libre et moderne (et hors de son temps), courageuse, solitaire, fragile et scandaleuse, forte et blessée, ingénue et frondeuse, débordante d’amour et de colère, qui bouscula l’image des femmes (qui incarna la cause des femmes même si, sans doute, des féministes aujourd’hui lui refuseraient ce titre, et ce n’est pas plus mal, cela l’enfermerait dans une autre case) et fut en avance sur la conscience écologique et le bien-être animal que plus personne ne remet en question aujourd’hui, son combat fut ainsi particulièrement précurseur : « Ma vie a été plusieurs vies. Deux vies très différentes. Je voudrais qu’on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux. » Peut-être le plus émouvant est-il de voir la « bête traquée » qu’elle fut, dont la liberté mais aussi la tristesse et la solitude traversent le film : « Je porte en moi une tristesse latente très puissante. » Une liberté que l’éducation familiale puis la célébrité ont essayé d’entraver et de claquemurer. Ses multiples tentatives de suicide furent sans doute alors le seul moyen de la retrouver.

Comment celle dont la carrière n’a duré que vingt et un ans (de 1952 à 1973) est-elle devenue ce mythe pour le monde entier, reconnaissable d’une simple esquisse (une cascade de cheveux blonds, une moue boudeuse, une marinière, un port de tête royal, une voix singulière et une démarche altière) ?

Alors que, aujourd’hui, certains courent après la célébrité comme si en cela résidait l’aboutissement d’une vie, fût-ce par l’exhibition de soi, prêts à tout pour l’atteindre, comment a-t-elle géré ce qui fut pour elle non pas un but mais une malédiction ? « Je voudrais dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi. » Comment, alors que le politiquement correct étouffe certains, à l’époque où les réseaux sociaux donnent une résonance décuplée au moindre propos, quitte à les déformer, arrive-t-elle encore à donner de la voix à ses combats ? Certainement a-t-elle commis des maladresses. De celles des êtres libres et vrais qui n’ont pas peur, qui osent, et parfois vont trop loin. Lelouch qui n’a jamais concrétisé son rêve de la faire tourner la définit comme la « magie incroyable entre ce physique et cette spontanéité ». « Elle a osé avant tout le monde. »

Le documentaire aborde toutes les facettes de sa vie et de sa carrière : de l’enfant mal aimée au sex-symbol, en passant par la danseuse, l’actrice, la femme amoureuse (« Sa nature, c'est d'aimer », « Elle va cesser la danse par amour pour Vadim »), la chanteuse, l’icône de mode et la femme qui a défendu mieux que nulle autre les droits des animaux, et même la mère : « J'ai pas élevé Nicolas parce que j'étais pas capable. Je ne pouvais pas être cette racine puisque j'étais moi-même déracinée. »

Copyright TimpelPictures

La première bonne idée, ce sont ces sublimes images en motion-design du film (créées par Gilles Pointeau et son équipe) qui permettent parfois de prendre de la distance avec des épisodes douloureux (même si des scènes d’abattoir sont montrées frontalement, à dessein, pour mieux en souligner l’horreur flagrante), ou d’apporter une note de poésie, et de réminiscence de cette enfance après laquelle elle n’a cessé de courir. Ce documentaire est un travail colossal, réalisé par Elora Thevenet et Alain Berliner (Ma vie en rose, La Peau de chagrin...), produit par TimpelPictures (Nicolas Bary), mené avec le soutien des documentalistes et de nombreux monteurs. Il donne la parole à des intervenants très différents qui s’expriment tous assis sur fond noir, et apportent leur vision sur différents aspects de sa personnalité. Sur la cause animale, ce sont Allain Bougrain-Dubourg, Hugo Clément et Paul Watson qui s’expriment. Pour la musique, Jean-Max Rivière, (un de ses paroliers), le groupe Madame Monsieur qui reprend certaines de ses chansons. Pour la mode, Naomi Campbell et Stella McCartney. Pour le cinéma, Claude Lelouch, Frédérique Bel ou encore Ginette Vincendeau, professeure en études cinématographiques. Et bien d’autres.

Si Brigitte Bardot avait tourné plusieurs films avant, c’est Et Dieu créa la femme de Vadim, qui lancera vraiment sa carrière. Ce film de 1956 eut un retentissement phénoménal dans le monde entier. Elle incarne Juliette, une jeune femme d'une beauté redoutable dont trois hommes se disputent le cœur indécis. « J'ai vu entrer une personnalité royale », dit ainsi Vadim. Brigitte Bardot était alors perçue comme le démon. Elle « entre en contradiction avec les codes moraux de l'époque ». Pour le Vatican, elle « incarnait le mal absolu. »

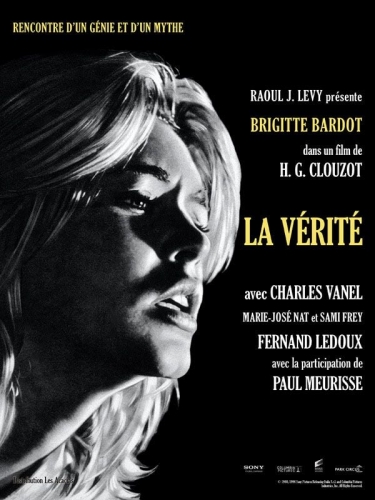

Pour ma part, c’est dans En cas de malheur de Claude Autant-Lara (1958) et La Vérité de Henri-Georges Clouzot (1960) que je la trouve la plus bouleversante et stupéfiante. Dans les deux, sa beauté est vue comme un pouvoir diabolique. Dans les deux, elle est une malédiction qui la condamne à mourir.

Le premier est une adaptation du roman éponyme de Simenon qui a été présenté en sélection officielle en compétition lors de la Mostra de Venise 1958. Elle y interprète la naïve et amorale Yvette Maudet, vingt-deux ans, qui se prostitue occasionnellement, et assomme l'épouse d'un horloger qu'elle tente de dévaliser. Maître André Gobillot (Jean Gabin), avocat quinquagénaire, accepte de la défendre et en tombe amoureux.

Dans le second, nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1961, elle joue le rôle de Dominique Marceau jugée en cour d'assises pour le meurtre de son ancien amant, Gilbert Tellier (Sami Frey). Entre flashbacks et scènes de procès, le véritable visage de l'accusée se dessine peu à peu, et la vérité va surgir, celle de son « innocence » mais aussi des mœurs conservatrices et finalement assassines de l'époque. Gilbert, un jeune chef d'orchestre, promis à Annie (Marie-José Nat), violoniste, tombe amoureux de la sœur de celle-ci, Dominique. C'est la première fois que Dominique est amoureuse. Pour Gilbert, c’est une passion dévorante, mais trop possessive pour Dominique. Comment ne pas être bouleversé quand elle crie à cette assemblée pétrifiée, moribonde, renfrognée, enfermée dans ses principes, ses petitesses et sa morale : « Vous êtes là, déguisés, ridicules. Vous voulez juger mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C’est pour ça que vous me détestez parce que vous êtes tous morts. Morts ! » ? Si vous doutez encore de ses talents d’actrice, revoyez ce film et en particulier cette scène dans laquelle elle est magistrale, passionnément vibrante et vivante. Une des scènes les plus poignantes de l’histoire du cinéma. Un des plus beaux films sur l’idéalisme d’un premier grand amour. Elle racontera ainsi que lors de la scène précitée elle ne « jouait pas la comédie », mais aussi que Clouzot était « un être diabolique. »

Ensuite, il y eut Le Mépris de Godard en 1963, la « tentative de Godard de la contrôler comme star. »

Comme son personnage de La Vérité qui possédait tant d’elle, elle n’avait pas peur d’énoncer sa vérité, de remettre certains producteurs abusifs à leur place aussi. Et ce que l’on sait moins, de soutenir de nombreuses femmes, parmi lesquelles son agent, sa productrice, sa maquilleuse et sa doublure, qu’elle appelle ses mamans de substitution. Elle a défendu le droit à l’avortement aux côtés de Simone Veil, et a accompli des choses qui ont contribué à faire progresser les droits des femmes, ne serait-ce que par sa manière d’être, d’assumer qui elle était, sa façon de montrer son corps, de porter ses vêtements, de parler de ses avortements, d’assumer ses relations amoureuses. Depuis qu’elle a quitté les plateaux il y a 50 ans, elle a consacré sa vie à un unique combat : sa Fondation. Il en fallait certainement du courage pour supporter les railleries de l’époque : « Je m’en fous que l’on se souvienne de moi, ce que je voudrais surtout, c’est qu’on se souvienne du respect que l’on doit aux animaux. » Elle sacrifia sa carrière et sa fortune à cette cause si peu populaire à l’époque, dans laquelle elle avait tout à perdre, malgré les sarcasmes, alors que, aujourd’hui, pour beaucoup de personnalités, c’est la popularité d’une cause qui guide leur engagement. Cela ne fut pas sans conséquences : des chasseurs l’ont menacée avec leurs fusils, d’autres ont tué ses chiens, des bouchers chevalins vêtus de tabliers et couteaux ensanglantés ont tenté de l’intimider, elle a aussi reçu des menaces de morts dans des courriers anonymes. Mais elle a continué car ce combat a donné un sens à sa vie. Ses tentatives de suicide se sont ainsi interrompues quand elle s’est consacrée à sa Fondation : « Les animaux, c’est la plus belle histoire d’amour de ma vie. » « Les animaux m'ont sauvé la vie. En me battant pour leur vie, j'ai sauvé la mienne. » Sa Fondation travaille aujourd’hui dans 70 pays…

Si le documentaire montre cette force incroyable, il témoigne aussi d’une véritable fragilité, exacerbée par la solitude, qui l’accompagne depuis son enfance, et le sentiment de rejet qu’elle éprouva alors, duquel découle la volonté de se libérer de son éducation bourgeoise et stricte dont la « droiture » était le mot d’ordre, avec pour corollaire les coups de cravache de son père et le vouvoiement. : « Tout à coup j'ai pensé que j'avais plus de papa, plus de maison, plus de maman, plus rien. J'ai vouvoyé mes parents et toute ma vie j'ai eu l'impression d'être étrangère à eux. » Bardot, tellement entourée, pourtant terriblement seule, vulnérable, isolée par la célébrité, a souvent sombré dans le désespoir. Le public et les médias voulaient la posséder, l’enfermer dans une case, une cage, une image et aujourd’hui encore dans le Golfe de Saint-Tropez les visites guidées désignent la Madrague, tel le refuge impossible d’un animal sauvage et inlassablement traqué :

« La gloire vous rend seule. Les gens n’osent pas vous approcher. Les rapports sont faussés. »,

« Cela a été le début de la fin de ma vie. J'étais prisonnière de moi-même. »

« Je trouvais la vie vide sans profondeur sans vérité »,

« La gloire c'est formidable et c'est invivable. »,

« J'ai été traquée, bafouée, méprisée très souvent trahie. Je me préserve. Je me méfie. Maintenant je ne veux plus voir personne. Plus ça va dans ma vie et plus j'ai peur de l'être humain. Je suis plus animale qu'humaine. »

Son accouchement d’un enfant qu’elle ne désirait pas fut ainsi cauchemardesque. Personne ne voulait prendre le risque de l'avorter. Plus de 184 journalistes du monde entier étaient présents. Une photo de Bardot enceinte se vendait 100 millions. Enceinte de 7 mois et demi elle est prisonnière chez elle. « Les gens se sont conduits envers moi d'une façon barbare » commente-t-elle.

Et puis, il y eut Gainsbourg. Et puis, il y eut la musique…

Serge Gainsbourg qui lui signera 9 titres, a su « exploiter au mieux sa personnalité paradoxale, à la fois douce et très dure », « la rencontre de deux personnes fragiles et deux solitaires ». C’est une autre très bonne idée de ce documentaire que d’avoir laissé une aussi large place à la musique, autre passion de Bardot. Trois chansons ont ainsi été magistralement retravaillées par Madame Monsieur – Émilie Satt et Jean-Karl Lucas (auteurs et interprètes talentueux, notamment, parmi de nombreuses autres, de la sublime chanson Mercy) - : Initials B.B. (air qui me trotte dans la tête depuis que j’ai vu le film, jeudi) que Gainsbourg a écrite dans un train vers Londres en imaginant que, comme dans une scène de film, Bardot débarque telle une apparition. Mais aussi Bonnie and Clyde, avec Albin de la Simone en Clyde, et Alice On The Roof, artiste auteure-compositrice belge, en Bonnie. Et enfin Je t’aime, moi non plus que Jane Birkin leur a donné l’autorisation de retravailler, avec Ibrahim Maalouf qui joue la mélodie à la trompette lui donnant une autre couleur comme émanant d’un rêve, avec la voix de Émilie Satt. Sans oublier la version de Harley Davidson par Selah Sue.

Une autre bonne idée de ce documentaire, qui n’en est décidément pas avare, est d’avoir confié la musique originale à Laurent Perez del Mar, compositeur de musiques de films que je vous avais recommandés comme, récemment, Bambi de Michel Fessler pour lequel il signe une musique éblouissante et bouleversante, d’une grande profondeur, richesse et sensibilité, qui reflète la simplicité et la polysémie du conte, face à la brutalité et la cruauté du monde. Mais aussi de cette expérience sensorielle unique, chef-d’œuvre de Michael Dudok De Wit, La Tortue rouge , film dans lequel la musique est à peine audible d’abord, tombant en gouttes subtiles, pour ne pas troubler le tableau de la nature, avant peu à peu de se faire plus présente. L’émotion du spectateur va aller crescendo à l'unisson, comme une vague qui prendrait de l’ampleur et nous éloignerait peu à peu du rivage de la réalité avant de nous embarquer, loin, dans une bulle poétique et consolatrice. La force romanesque des notes de Laurent Perez del Mar nous projette alors dans une autre dimension, hisse et propulse le film, et le spectateur, dans une sorte de vertige hypnotique et sensoriel d’une force émotionnelle exaltante, rarement vue (et ressentie) au cinéma. Mais aussi dans les films de Rémi Bezançon, comme Un coup de maître à la fin duquel, la musique (qui a parfois des accents de John Barry comme dans cet extrait, Le Chalet, qui me rappelle la musique d’Out of Africa) s’emporte et s’emballe comme des applaudissements victorieux, comme un tourbillon de vie, comme un cœur qui renaît, comme le pouls de la forêt, avec de plus en plus de profondeur aussi, comme si la toile atteignait son paroxysme, sa plénitude. Dévoilant toute sa profondeur, elle emporte alors comme une douce fièvre, harmonieuse, réconfortante, avec ces notes de guitare et cette chanson finale (All you’ve got interprétée par Laure Zaehringer) que l’on emmène avec soi. Vous pouvez aussi actuellement entendre sa musique lyrique, portée par un souffle épique et grandiose, teintée de judicieuses notes d’ironie, dans le film Le Jour J de Claude Zidi Jr. Ces digressions pour vous dire qu’ici également, narrative une fois de plus, elle apporte un supplément d’âme, ou plutôt reflète judicieusement celle de Bardot. Elle prend de l’amplitude quand Bardot trouve le chemin de son bonheur et le sens de sa vie. Elle se fait en effet là aussi lyrique quand il s’agit de son combat pour les animaux. Elle est teintée de douces notes de guitare qui exhalent le parfum de son enfance. Elle est introspective, nostalgique, lumineuse, reflète les contrastes séduisants de Bardot, entre ombres et lumières, et est aussi un écho à son enfance déchirée, à jamais perdue. Elle accompagne judicieusement la star qui éclot. Elle virevolte alors, puis se teinte de notes rocks annonciatrices de celle qu'elle sera, ou encore prend des accents de Delerue. Et à la fin, quand Bardot semble avoir atteint une sorte de plénitude, elle se fait cristalline, limpide, rassurante. « Une émotion terrifiante » dit-elle en parlant des phoques massacrés. Alors, le son du blizzard remplace la musique qui se tait au moment opportun, mais n’en déploie a posteriori que plus de force.

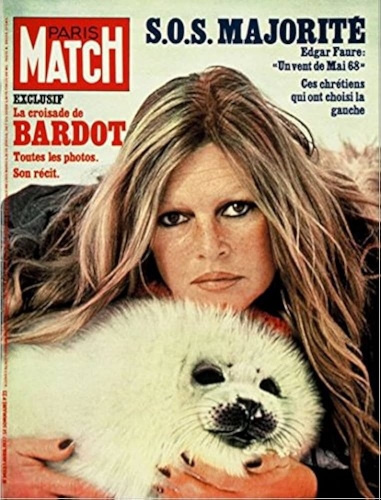

Quelle image retenir ? Peut-être celle qui figura en une de Paris Match. Celle qu’elle-même a voulu retenir. Quand elle serre contre elle un bébé phoque. Une photo dont elle dit qu’elle reflète à la fois sa solitude et son amour pour les animaux et ce qu’elle qualifie de sa « plus belle victoire » : J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Je donne ma sagesse aux animaux et le meilleur de moi-même ».

Je garderai aussi en mémoire cette scène bouleversante du film de Clouzot, où elle est d’une beauté, d’une force et d’une fragilité mêlées, renversantes. Avant cela, l’avocat demande : « Est-ce de sa faute si elle est belle, si les hommes la poursuivent comme un gibier ? » Ce parallèle entre le viseur de l’appareil photo et celui du chasseur est aussi utilisé dans le film. Finalement, elle aura toujours été cela, une bête d’une sauvagerie impériale, traquée, dont on cherche à mettre en cage la liberté, une enfant fragile qui puise sa force dans les blessures (de l’enfance à celles infligées aux animaux qui font peut-être écho aux siennes) : « J'aurais voulu être amoureuse d'un être humain qui m'aurait rendu ce que me rendaient les animaux ». Quels que fussent ses excès, on ne peut lui nier d’être un être humain au sens noble comme elle-même le définit en reprenant la définition du dictionnaire : « sensible à la pitié, bienfaisant, secourable ». « Une icône de gentillesse et de pitié pour les animaux », comme la qualifie Paul Watson.

D’elle et de ce documentaire, on retient bien sûr les impressionnantes avancées obtenues pour les animaux par la Fondation (listées à la fin du film), le cri de passion et de révolte. Mais aussi sa noble innocence et sa douce impertinence. L’éloge de la liberté (d’être et de dire) et le refus de la tiédeur, tellement salutaires et inspirants à une époque où la prudence étouffe. Le portrait d’une femme touchante, rongée par la solitude, qui ne regrette rien et qui, dans une époque agitée et carnassière, éprise de voyeurisme et de transparence, a su répondre avec la plus grande des élégances, si rare aujourd’hui : le mystère. Le mystère et le silence. Nous laissant avec ces quelques mots qu’elle griffonne en bleu : « Le silence est chargé de merveilleux messages. » Il y aura toujours la beauté du silence face à la laideur tapageuse des rumeurs. Il y aura toujours Delon. Il y aura toujours Bardot. Étoiles éternelles.

Ne manquez pas ce documentaire foisonnant et passionnant, le plus beau des hommages à celle qui est partie rejoindre l'autre « soleil noir ».