« In the mood for news » 24 : l’actualité cinématographique de la semaine du 2 Avril 2008 avec une analyse du phénomène “Bienvenue chez les Ch’tis”

Les nominations aux Molières 2008 : « Good Canary »à l’honneur

Les nominations aux Molières 2008 viennent d’être annoncées, l’occasion de revenir sur une pièce dont je vous avais parlé avec enthousiasme (voir ma critique, en cliquant, ici) « Good Canary », la pièce de Zach Helm, mise en scène par John Malkovich qui obtient six nominations dont meilleur spectacle privé, meilleur metteur en scène (John Malkovich), meilleure comédienne (Christiana Reali). Les autres pièces ayant également un nombre conséquent de nominations sont : « Les Belles-sœurs », « Les riches reprennent confiance », « La Vie devant soi ». Je vous en reparlerai sur ce blog.

Les nominations aux Molières 2008 viennent d’être annoncées, l’occasion de revenir sur une pièce dont je vous avais parlé avec enthousiasme (voir ma critique, en cliquant, ici) « Good Canary », la pièce de Zach Helm, mise en scène par John Malkovich qui obtient six nominations dont meilleur spectacle privé, meilleur metteur en scène (John Malkovich), meilleure comédienne (Christiana Reali). Les autres pièces ayant également un nombre conséquent de nominations sont : « Les Belles-sœurs », « Les riches reprennent confiance », « La Vie devant soi ». Je vous en reparlerai sur ce blog.

Rencontres CNC-SACD

Hier, au CNC, avaient lieu les deuxièmes rencontres CNC-SACD de l’année 2008 destinées aux jeunes auteurs et aux jeunes professionnels de l’audiovisuel (réservation obligatoire, s’y prendre très tôt) dont le sujet était : « Quels tremplins vers la télévision pour les jeunes auteurs », une conférence qui nous a notamment permis d’entendre deux jeunes auteurs talentueux découverts grâce à Dailymotion et aujourd’hui à l’antenne en Belgique, leur série s’intitule « Télé, leur vie » (voir ici : http://www.teleleurvie.com ), ce programme court est signé Benjamin Ferel et Anthony Lancret, il est également lauréat du Festival de la Fiction Française de Luchon 2008.

Prochaine rencontre CNC-SACD : le 2 juin 2008 à 14H. Thème : « Du documentaire à la fiction : quelles écritures pour parler du réel ? ». La rencontre aura cette fois lieu à la SACD.

Ces rencontres sont particulièrement instructives et animées, si vous êtes jeune auteur ou jeune professionnel de l’audiovisuel, je vous engage vivement à y participer en n’oubliant pas de vous inscrire au préalable.

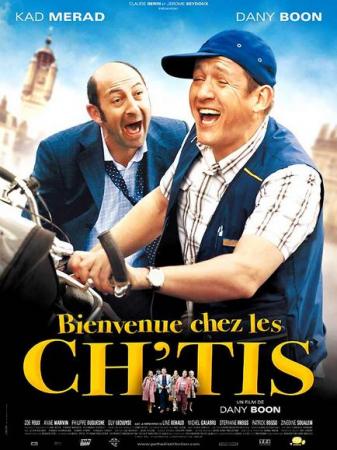

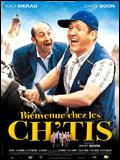

Les chiffres de la semaine : analyse du phénomène « Bienvenue chez les ch’tis »

Après avoir dépassé le deuxième plus gros succès du cinéma français en France, à savoir « Astérix : mission Cléopâtre » et ses 14 557 020 entrées (devant « Les Visiteurs » et ses 13 780 000 entrées), il ne reste désormais plus que quelques entrées nécessaires à Dany Boon pour dépasser le plus gros succès du cinéma français, à savoir « La Grande Vadrouille » et ses 17, 2 millions de spectateurs (à noter que ce nombre d’entrées a été enregistré sur plusieurs années et que « Bienvenue chez les Ch’tis » en est à la cinquième semaine à l’affiche.)

Après avoir dépassé le deuxième plus gros succès du cinéma français en France, à savoir « Astérix : mission Cléopâtre » et ses 14 557 020 entrées (devant « Les Visiteurs » et ses 13 780 000 entrées), il ne reste désormais plus que quelques entrées nécessaires à Dany Boon pour dépasser le plus gros succès du cinéma français, à savoir « La Grande Vadrouille » et ses 17, 2 millions de spectateurs (à noter que ce nombre d’entrées a été enregistré sur plusieurs années et que « Bienvenue chez les Ch’tis » en est à la cinquième semaine à l’affiche.)

A l’affiche depuis le 27 février dernier (le 20 février, dans le Nord-Pas-de-Calais), « Bienvenue chez les Ch’tis » totalisait en effet 16 480 398 entrées dimanche soir (alors qu'"Astérix aux jeux olympiques" en était à 6, 5 millions "seulement" à sa cinquième semaine), avec notamment 55 000 spectateurs ce samedi dans les salles de Paris-périphérie. Le film ayant engrangé le plus grand nombre d’entrées en France, toutes nationalités confondues reste « Titanic » avec ses 20, 5 millions d’entrées. Il n’est mathématiquement pas impossible que Dany Boon dépasse le film de James Cameron, « Bienvenue chez les Ch’tis » étant encore à l’affiche sur 880 écrans !

Je dois avouer que je suis assez intriguée, pour ne pas dire consternée, par ce résultat. J’ai observé deux attitudes suscitées par ce film : la complaisance totalement aveugle et le mépris pseudo-élitiste, je vais donc essayer de ne tomber ni dans l’un ni dans l’autre. Oui, j’avoue que je n’aurais pas parié un euro sur ce film et que j’ai été réellement surprise lorsque j’ai appris qu’il avait atteint 500 000 entrées dès le premier jour, la bande annonce ne m’ayant nullement donné envie de le voir, surtout parce que j’avais été incapable de voir le premier film réalisé par Dany Boon jusqu’au bout (fait rarissime) tant il me paraissait aligner les lieux communs (mais après tout il s’agissait d’un premier film avec toute l’indulgence que cela requiert). Comme ce film a d’abord été projeté uniquement dans le Nord-Pas-de Calais, je me suis d’abord dit que le nombre d’entrées s’expliquait par le chauvinisme et une sorte de solidarité des gens du Nord, mais ensuite son succès devenu national m’est apparu totalement irrationnel. Toujours prête à me sacrifier pour vous informer, :-) j’ai donc décidé d’y aller, non par instinct grégaire, mais pour comprendre ce phénomène.

J’avoue que «Les Corons » repris en chœur dans un stade cela fait son effet et j’avoue sans mal avoir ri le premier quart du film (et même encore ensuite, certes un peu moins) : j’ai ri du personnage et de l’interprétation de Kad Merad, puis du comique essentiellement lié au langage et au décalage nord-sud. J’ai trouvé fort sympathiques et attachants ces deux personnages. Mais malgré toute ma bonne volonté j’avoue m’être aussi ennuyée. Mais alors comment expliquer qu’un film simplement sympathique et attachant atteigne un tel nombre d’entrées ? La sincérité du réalisateur que je ne mets nullement en doute, probablement, en décalage avec le marketing outrancier, le merchandising même de  « Astérix aux jeux Olympiques », programmé pour faire des entrées, en France et ailleurs. Certainement aussi le capital sympathie (et talent) de Dany Boon et Kad Merad (qui décidément a le don d’être dans les gros succès du cinéma français, après « Les Choristes, et dans une bien moindre mesure « Je vais bien ne t’en fais pas » pour lequel il avait d’ailleurs reçu un César) qui n’est pas sans rappeler le duo De Funès-Bourvil, ou plutôt Dany Boon n’est pas sans rappeler Bourvil car ici on ne rit pas contre (comme cela arrive souvent avec De Funès, rarement -jamais ?- l’interprète de personnages sympathiques) mais avec, avec des personnages simples, dépourvus de méchanceté et de cynisme qui mettent l’amitié et la solidarité à l’honneur (rien de répréhensible à tout cela évidemment). Un peu comme Bourvil, Dany Boon semble avoir le rire au bord des larmes et les larmes au bord du rire, et la capacité d’interpréter des rôles comiques ou dramatiques (comme dans « Joyeux Noël » ) avec une même facilité déconcertante. Quand bien même, cela ne suffit pas à expliquer un tel nombre d’entrées.

« Astérix aux jeux Olympiques », programmé pour faire des entrées, en France et ailleurs. Certainement aussi le capital sympathie (et talent) de Dany Boon et Kad Merad (qui décidément a le don d’être dans les gros succès du cinéma français, après « Les Choristes, et dans une bien moindre mesure « Je vais bien ne t’en fais pas » pour lequel il avait d’ailleurs reçu un César) qui n’est pas sans rappeler le duo De Funès-Bourvil, ou plutôt Dany Boon n’est pas sans rappeler Bourvil car ici on ne rit pas contre (comme cela arrive souvent avec De Funès, rarement -jamais ?- l’interprète de personnages sympathiques) mais avec, avec des personnages simples, dépourvus de méchanceté et de cynisme qui mettent l’amitié et la solidarité à l’honneur (rien de répréhensible à tout cela évidemment). Un peu comme Bourvil, Dany Boon semble avoir le rire au bord des larmes et les larmes au bord du rire, et la capacité d’interpréter des rôles comiques ou dramatiques (comme dans « Joyeux Noël » ) avec une même facilité déconcertante. Quand bien même, cela ne suffit pas à expliquer un tel nombre d’entrées.

Combien de fois, dans des festivals, ai-je entendu des spectateurs dire « on veut rire », « pas un film triste surtout ». Comme si l’illusion donnée par le cinéma devait forcément être celle d’un monde caricatural où on ne fait que rire. Rêver (d’autre chose que de vivre chez les Ch’tis »), voyager (ailleurs que dans le Nord-Pas de Calais), réfléchir (à autre chose que les différences Nord Sud), frissonner (à une autre idée que celle d’aller habiter dans le Nord), c’est pas mal non plus, pourtant, non ?

On retrouve ainsi dans les salles toutes sortes de public, parfois éloignés depuis plusieurs années des salles obscures, tous les âges, (comme cette petite grand-mère qui achetait son billet en même temps que moi qui voulait son billet pour « Les Ch’timis ). C’est un film fédérateur mais je crois surtout rassurant et sans surprises, rassurant parce que sans surprises. D’abord le spectateur est rassuré parce qu’il va payer pour rire (tant d’autres ont ri avant lui, c’est bien évident qu’il va rire, lui aussi), pas trop longtemps, 1H46, le cinéma c’est bien mais à dose modérée. Mais je pense qu’il est surtout rassuré par l’image que ce film lui donne de lui-même. Il n’est ni heurté ni surpris par l’histoire extrêmement prévisible (le scénario est d’une simplicité enfantine, le personnage de Kad Merad s’adapte très rapidement, nous savons que Dany Boon et la femme qu’il convoite vont finir heureux avec beaucoup d’enfants et que l’alcoolisme ne sert qu’à noyer un chagrin dont nous nous doutons bien qu’il s’évaporera avant la fin du film), pas dérangé dans sa vie potentiellement routinière comme un écho à celle des personnages du film, et il se donne même bonne conscience : s’il habite le Nord, le film lui renvoie l’image de son altruisme, de sa sympathie, que la vie, malgré la pluie, les paysages grisâtres, « c’est que du bonheur » (une expression aujourd’hui utilisée à tort et à travers que je trouve la plus stupide qu’on ait inventé, parce que si on y réfléchit deux secondes, la vie peut être difficilement « que du bonheur »). S’il habite le Sud, le personnage de Kad Merad le rassure rapidement sur sa faculté d’adaptation, de compréhension, sur sa clairvoyance et son ouverture d’esprit. Il lui donne aussi l’illusion de la simplicité : de la vie, des rapports humains.

Au final, ce film qui n’était pas formaté réunit les mêmes critères et produit le même effet qu’un film formaté tout en donnant au public l’illusion qu’il se démarque des choix qu’on lui impose avec « l’audace » d’aller voir un film sur les « Ch’tis » tout de même. Il se donne bonne conscience en se disant que ce ne sont pas les médias qui ont dicté son choix d’aller voir ce film, il se sent rebelle! Qu’est-ce qu’un film formaté : un film de surtout pas plus de 90 minutes (106 tout de même en l’occurrence), tous publics à savoir diffusable à 20H30 sur une chaîne généraliste, ne heurtant surtout aucune sensibilité. Bref, oui, un film rassurant. Cette envie d’être rassuré explique sans doute que certains y retournent : ils savent encore davantage ce qui va se passer, et y retournent en famille ou entre amis. Autant je pourrais revoir « La Grande vadrouille » un nombre incalculable de fois (et probablement moi aussi parce que je SAIS que je vais rire, rassurée donc aussi, nobody’s perfect), autant je n’aurais aucune envie de revoir « Bienvenue chez les Ch’tis ».

Au final, ce film qui n’était pas formaté réunit les mêmes critères et produit le même effet qu’un film formaté tout en donnant au public l’illusion qu’il se démarque des choix qu’on lui impose avec « l’audace » d’aller voir un film sur les « Ch’tis » tout de même. Il se donne bonne conscience en se disant que ce ne sont pas les médias qui ont dicté son choix d’aller voir ce film, il se sent rebelle! Qu’est-ce qu’un film formaté : un film de surtout pas plus de 90 minutes (106 tout de même en l’occurrence), tous publics à savoir diffusable à 20H30 sur une chaîne généraliste, ne heurtant surtout aucune sensibilité. Bref, oui, un film rassurant. Cette envie d’être rassuré explique sans doute que certains y retournent : ils savent encore davantage ce qui va se passer, et y retournent en famille ou entre amis. Autant je pourrais revoir « La Grande vadrouille » un nombre incalculable de fois (et probablement moi aussi parce que je SAIS que je vais rire, rassurée donc aussi, nobody’s perfect), autant je n’aurais aucune envie de revoir « Bienvenue chez les Ch’tis ».

Sans doute le public en a-t-il aussi assez de films parisiens, voire parisianistes sur les trentenaires et leur mal de vivre (ce que je peux aisément comprendre) et ce retour « aux racines » s’avère aussi être un grand bol d’air, le film revendique ainsi sa spécificité régionale (en faisant par exemple son avant-première dans le Nord et non à Paris, comme c’est la coutume).

C’est aussi une sorte d’écho ou de réaction à l’actualité, à cette crise du pouvoir d’achat dont on nous rebat les oreilles puisque ici, pouvoir d’achat ou pas, on vit heureux, "que du bonheur" vous disent-ils, puisque « là-haut », pouvoir d’achat ou pas, ils sont si sympas. C’est aussi une opposition à un autre thème galvaudé, celui de la mondialisation : on se replie sur soi, ses racines, sa région tout en restant ouvert à l’autre (alors que la mondialisation est synonyme de multiplicité de flux et de moyens mais d’absence de communication).

Mais on peut aussi se demander si à vouloir s’en démarquer, on ne rétablit pas la caricature, comme me l’a justement fait remarquer une amie « nordiste », catastrophée par le pathétisme des imitations, chacun s’improvisant désormais Ch’ti.

Bref, un film à sketchs tendre, simple, consensuel, rassurant, sympathique, tout public, sans surprises, drôle, ennuyeux( parfois), prévisible, sincère, effet placebo à une morosité ambiante.

Je crois que j’aurais compris davantage qu’un film comme « Le goût des autres » par exemple totalise un tel nombre d’entrées : un film sensible qui n’est pas seulement une suite de sketchs ( ce à quoi s’apparente « Bienvenue chez les Ch’tis »), émouvant, qui raconte une histoire d’amour, d’amours même, fait réfléchir, apporte un vrai regard sur la société, sait nous interroger et nous surprendre mais aussi nous faire rêver. La bonne nouvelle c’est tout de même (outre le fait que l’Office de tourisme de Bergues croule sous les demandes !) que les entrées engrangées par le film alimentent ainsi le compte de soutien du CNC et permettent ainsi que d’autres films se fassent… Nous pouvons alors espérer qu’il ne s’agira pas seulement de comédies de 90 (voire 106) minutes.

Je crois que j’aurais compris davantage qu’un film comme « Le goût des autres » par exemple totalise un tel nombre d’entrées : un film sensible qui n’est pas seulement une suite de sketchs ( ce à quoi s’apparente « Bienvenue chez les Ch’tis »), émouvant, qui raconte une histoire d’amour, d’amours même, fait réfléchir, apporte un vrai regard sur la société, sait nous interroger et nous surprendre mais aussi nous faire rêver. La bonne nouvelle c’est tout de même (outre le fait que l’Office de tourisme de Bergues croule sous les demandes !) que les entrées engrangées par le film alimentent ainsi le compte de soutien du CNC et permettent ainsi que d’autres films se fassent… Nous pouvons alors espérer qu’il ne s’agira pas seulement de comédies de 90 (voire 106) minutes.

Et vous ? Qu’avez-vous pensé de ce film ? Comment expliquez-vous son succès ? Pourquoi êtes-vous allés le voir ? Seriez- vous prêt à y retourner ? J’attends vos commentaires.

Les films à l’affiche cette semaine

« Disco » de Fabien Onteniente, avec Franck Dubosc, Samuel Le Bihan, Gérard Depardieu, Emmanuelle Béart, Isabelle Nanty…-Genre : Comedie - Duree : 1H43 mnPitch: Endetté jusqu’au cou dans une affaire de water bed – des matelas à eau -, Didier Travolta, 40 ans, vit au Havre dans le quartier populaire du Grand Large chez sa maman : Madame Graindorge (Annie Cordy). Il reçoit une lettre de la mère de son fils Brian, 8 ans, qui vit en Angleterre, lui signifiant qu’il ne pourra pas recevoir le petit cette année s’il n’est pas capable de lui payer des vacances, des vraies vacances, c’est-à-dire loin des Docks, des PMU et des grandes surfaces.

« Doomsday » de Neil Marshall avec Rhona Mitra, Bob Hoskins, Malcolm Mcdowell, Alexander Siddig, Adrian Lester-Thriller, Action - Duree : 1H45 mn

Pitch: Un terrible virus annihile 90% des habitants en Ecosse. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement anglais construit un mur infranchissable. L'Ecosse est désormais un no man's land barbare et violent où les survivants sont coupés du monde.

Lorsque 30 ans après le même virus réapparaît au cœur de Londres, un commando de choc part en mission suicide rechercher un éventuel vaccin au cœur d'une Ecosse contrôlée par des gangs rivaux.

« Les 7 Vierges » de Alberto Rodriguez avec Juan José Ballesta, Iride Barroso-Genre : Drame - Duree : 1H26 mn

Pitch: L’été dans un quartier ouvrier et marginal d’une ville du Sud. Tano, un adolescent qui purge une peine dans un centre de redressement, reçoit un permis spécial de 48 heures pour assister aux noces de son frère Santacana. Pendant la durée de son permis, Tano retrouve son meilleur ami Richi, avec la ferme intention de vivre ces heures en s’amusant et faire tout ce qui lui est interdit dans le centre : il se saoule, se drogue, vole, aime, et surtout il revient à la vie.

« Winx Club : Le Secret Du Royaume Perdu » de Iginio Straffi -Genre : Animation - Duree : 1H38 mn

Pitch: Tout le monde croit connaître Bloom, l’adorable fée de la flamme du Dragon, et pourtant, elle s’apprête à révéler un incroyable secret… Avec ses amies Flora, Stella, Layla, Musa et Tecna, Bloom doit à tout prix intervenir pour sauver la Dimension Magique de la mystérieuse force qui la menace. Qui envoie des sortilèges et des créatures effrayantes à l’assaut du pays des fées ? Quel rapport avec l’identité inconnue des vrais parents de Bloom ? Qui pourra trouver le dernier roi de Domino ? Bloom et ses amies vont devoir découvrir les réponses à toutes ces questions avant qu’il ne soit trop tard. Le destin de la Dimension Magique est en jeu. La plus grande aventure des Winx commence…

« Les Petits Poucets » de Thomas Bardinet, avec Christophe Alévèque et Marie-christine Laurent - Précédé de La Petite Mêlée, un documentaire de Thomas Bardinet. -(France)-Genre : Comedie Dramatique - Duree : 1H45 mn

Pitch:Une maison de campagne isolée, près d’un bois. Un couple et deux amis (que l’on a judicieusement installés dans la même chambre...) Et quatre enfants. Les adultes s’occupent d’affaires - ou de non affaires - d’adultes. Les enfants veulent être des enfants... et jouer avec les adultes. Jouer à cache-cache notamment : c’est tentant quand il y a un bois...

« Des Indes à La Planète Mars » de Christian Merlhiot et Matthieu Orléan avec Jacques Bonnaffé, Mireille Perrier, Boris Alestchenkoff, Edith Scob et Jean-christophe Bouvet. -Genre : Documentaire - Duree : 80 mn

Pitch: Catherine-Élise Müller a trente-deux ans lorsqu'elle rencontre Théodore Flournoy qui, intrigué et curieux, décide d'assister aux séances de spiritisme qu'elle donne à Genève. On est en 1894, la réputation du médium est en plein essor et Flournoy, de son côté, vient d'obtenir la chaire de psychologie à la Faculté des sciences de Genève. Leur rencontre marque un tournant radical dans la carrière du médium qui développe alors, pendant plus de 6 ans, deux fictions romanesques assorties de l'invention de langues imaginaires : l'une d'intonation orientale et l'autre martienne. Il existe une documentation précieuse sur cette histoire : le compte-rendu des séances de spiritisme rédigé par un collaborateur de Flournoy. Ce déroulé retrace avec une précision remarquable l'origine des romans subliminaux et l'apparition des langues. C'est à partir de ces documents qu'est construit le texte lu par les acteurs de ce film.

« Deux Soeurs Pour Un Roi » de Justin Chadwick, avec Natalie Portman, Scarlett Johansson et Eric Bana-Genre : Historique, Drame - Duree : 1H55 mnPitch: Quand la rumeur se répand que le roi Henry VIII ne partage plus la couche de la reine Catherine, son épouse incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa fille aînée, Anne. L'ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque peu contrarié quand le roi s’éprend de son autre fille, Mary.

L’info festival de la semaine : le festival de la création sur internet

Le Festival de la création sur internet aura lieu à Romans du 18 au 20 Avril 2008. (Renseignements ici : http://www.festivalderomans.com ) J’en profite pour remercier ici les personnes qui ont voté pour mes 3 blogs ou pour l’un d’entre eux, en espérant que ce concours aura permis à certains de découvrir le blog, même si j’en doute, le concours ayant pour principe d’inciter à la découverte mais n’y laissant pas vraiment place dans son dispositif. Il serait bien par exemple qu’en plus du vote des lecteurs, des professionnels présélectionnent quelques blogs permettant ainsi de réelles découvertes et pas essentiellement des choix liés à l’audience. A bons entendeurs, pour l’édition 2009 du concours. J’espère en tout cas que des blogs parmi ceux que je lis et apprécie seront sélectionnés comme « Le monde de Bra » (http://monde-bra.over-blog.com/ ) dont je crois qu’il lui manquait peu de voix…

Et toujours: toute l'actualité du Festival de Cannes sur mon blog consacré au 61ème Festival, avec de nouvelles mises à jour: http://inthemoodforcannes.hautetfort.com

Sandra.M

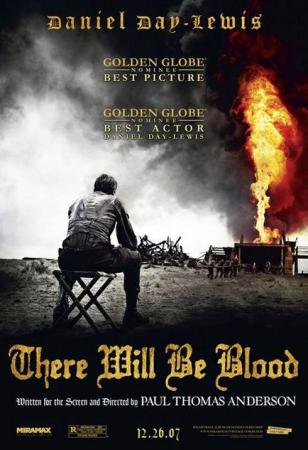

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.

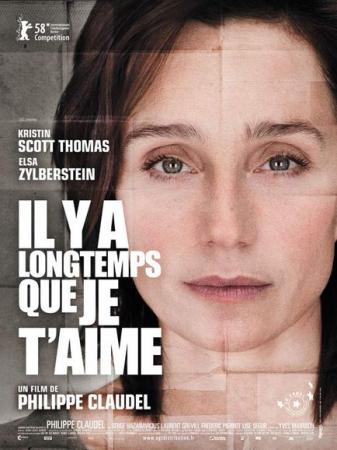

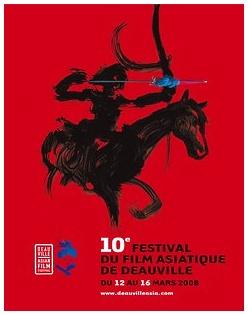

Comme chaque année "In the mood for cinema" sera au Festival du Film Asiatique de Deauville qui fête ses 10 ans pour le commenter en direct sur le blog, un festival que je connais bien pour y assister depuis quelques années et pour avoir fait partie de

Comme chaque année "In the mood for cinema" sera au Festival du Film Asiatique de Deauville qui fête ses 10 ans pour le commenter en direct sur le blog, un festival que je connais bien pour y assister depuis quelques années et pour avoir fait partie de