Photo extraite du site officiel du Ciné-Bistrot Claude Lelouch

Chaque mois désormais, je vous recommande une bonne adresse liée au cinéma... En voici une qu'il m'était impossible de ne pas évoquer ici !

"On ne meurt jamais d'une overdose de rêves" a coutume de répéter Claude Lelouch. Qui mieux que lui pouvait initier un lieu dédié au septième art, et donc forcément aux rêves, à deux pas de la ville que sa palme d'or 1966 a immortalisé et qu'elle contribua à faire connaître au monde entier ?

Lors du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville (dont vous pouvez lire mon compte-rendu, ici), le très attendu Ciné-Bistrot Claude Lelouch n'avait pas encore ouvert ses portes. L'inauguration aura en effet lieu le 30 octobre 2025, jour de l'anniversaire du cinéaste qui fêtera ainsi ses 88 ans (je vous avais raconté, ici, le mémorable concert symphonique donné pour ses 85 ans), et l'ouverture le 3 novembre 2025. Je n'ai donc pas encore pu visiter les lieux, ce à quoi je remédierai lors de mon prochain séjour normand.

En attendant, je vous présente néanmoins ce nouvel antre des amoureux du cinéma après vous avoir emmenés le mois dernier dans une autre adresse normande indissociable de Claude Lelouch, l'hôtel Barrière Le Normandy de Deauville, dont je vous parlais, ici, et le mois précédent à la découverte du Cinéma hôtel mk2 Paradiso. En bas de cet article, vous trouverez aussi mes critiques des films qui seront projetés la semaine de l'ouverture.

L'ambition de Claude Lelouch était de créer "un lieu où redécouvrir les plus grands films sur grand écran, dans des conditions exceptionnelles." Ce rêve a donc donné naissance au Ciné-Bistrot Claude Lelouch, à Trouville-sur-Mer, à deux pas du casino, face à la mer.

Dans cette entreprise dédiée au rêve, annoncée comme un "festival permanent", le réalisateur sera secondé par Alexis Chermant, "passionné de gastronomie" qui "a contribué à donner au lieu son esprit convivial et gourmand. Ensemble, ils ont voulu créer un endroit où l’on vient autant pour savourer un bon film que pour partager un repas, un goûter ou un verre, dans une atmosphère chaleureuse et intime."

Ce lieu hybride réunira ainsi "deux plaisirs universels : le cinéma et la table". Le cinéma redevient ce qu'il était lors de ses origines, et cela dès la première projection publique payante du 28 décembre 1895 : un "plaisir collectif".

"La salle a été pensée comme un salon confortable, avec des fauteuils accueillants, une lumière douce et une acoustique étudiée. À la sortie de la projection, on peut prolonger la soirée autour d’un dessert, d’un verre ou simplement d’une conversation au bar, face à la mer."

Le lieu a été conçu par l'Atelier Hemon Architectes et Jean-Marc Lalo, qui ont ainsi transformé cet ancien bâtiment municipal en lieu convivial dédié au cinéma et à la gastronomie.

Au programme, à partir du 3 novembre : Itinéraire d'un enfant gâté (du 3 au 9 novembre), L'aventure c'est l'aventure (du 3 au 9 novembre), Un + une (du 10 au 16 novembre) et D'un film à l'autre (du 10 au 16 novembre). Je vous propose ci-dessous mes critiques de trois de ces quatre films. Je vous les recommande évidemment tous.

Plus qu'un repas ou une séance de cinéma, le Ciné-Bistrot vous promet ainsi une expérience unique.

Ouvert tous les jours sauf les jeudis et vendredis.

– 12 h à 14 h : Service déjeuner

– 15 h à 18 h : Formule Ciné et Goûter – 30 € / personne

– 19 h à 23 h : Formule Buffet et Ciné – 43 € / personne

(Projection du film à 20 h 30)

Le site officiel du Ciné-Bistrot Claude Lelouch pour en savoir plus, ici.

Le Ciné-Bistrot Claude Lelouch sur Instagram : @cinebistrotclaudelelouch.

Critique - ITINÉRAIRE D'Un ENFANT GÂTÉ de Claude Lelouch

Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch est un des plus grands succès du cinéaste, un film datant de 1988, que j'avais d'ailleurs eu le plaisir de revoir lors du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2016 dont vous pouvez retrouver mon compte rendu ici. (avec également le résumé de la rencontre avec Richard Anconina qui avait suivi la projection)

Sam Lion (Jean-Paul Belmondo) a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les grands moyens et de disparaître en Afrique, après avoir simulé un naufrage lors de sa traversée de l’Atlantique en solitaire. Mais son passé va l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier (Richard Anconina), un de ses anciens employés licencié qu’il retrouve par hasard en Afrique et qui le reconnaît…

« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». La citation d’Albert Cohen qui ouvre le film le place sous le sceau du pessimisme et de la solitude, impression que renforce la chanson de Nicole Croisille qui ouvre le long-métrage. « Qui me dira, les mots d’amour qui font si bien, du mal ? Qui me tiendra, quand tu iras décrocher toutes les étoiles ? Qui me voudra, avec le nez rouge, et le cœur en larmes ? Qui m’aimera, quand je n’serai plus que la moitié d’une femme ? » La musique est reprise en chœur tandis qu’un petit garçon, seul sur un manège, attend désespérément sa mère. Un homme s’occupe de lui, découvre le carton qu’il a autour du cou et qui indique que sa mère l’a abandonné. La musique épique, flamboyante, lyrique, accompagne ensuite les premières années et les numéros de cirque étourdissants qui défilent (sans dialogues, juste avec la musique pour établir le lien) jusqu’à l’accident fatidique. Les flashbacks alternent avec les vagues sur lesquelles flotte le navire de Sam Lion, des vagues qui balaient le passé. Les premières minutes sont bouleversantes, captivantes, montées et filmées sur un rythme effréné, celui sur lequel Sam Lion (ainsi appelé parce qu’il a été élevé dans un cirque) va vivre sa vie jusqu’à ce qu’il décide de disparaître.

Rares sont les films qui vous émeuvent ainsi, dès les premiers plans et qui parviennent à maintenir cette note jusqu’au dénouement. Pour y parvenir, il fallait la subtile et improbable alliance d’ une musique fascinante comme un spectacle de cirque, d’acteurs phénoménaux au sommet de leur art, de dialogues jubilatoires magistralement interprétés, un scénario ciselé, des paysages d’une beauté à couper le souffle, des histoires d’amour (celles qui ont jalonné la vie de Sam Lion, avec les femmes de sa vie, son grand amour décédé très jeune, sa seconde femme, sa fille Victoria pour qui il est un héros et un modèle et qui l’aime inconditionnellement, mais aussi celles d’Albert avec Victoria), jouer avec nos peurs (l’abandon, la disparition des êtres chers, le besoin de reconnaissance), nos fantasmes (disparaître pour un nouveau départ, le dépaysement) et les rêves impossibles (le retour des êtres chers disparus).

Sam Lion va par hasard rencontrer un employé de son entreprise (entre-temps, il a construit un empire, une entreprise de nettoyage), ce jeune homme maladroit et qui manque de confiance en lui va devenir l’instrument de son retour et sa nouvelle famille. Cela tombe bien : il commence à s’ennuyer.

Peu à peu, le puzzle de la vie et des déchirures de Sam Lion, grâce aux flashbacks, se reconstitue, celui des blessures de cet homme qui l’ont conduit à tout quitter, écrasé par les responsabilités sans avoir le temps de penser à ses blessures, ni de les panser, porté par la soif d’ailleurs, de vérité, de liberté.

Alors, bien sûr, il y a la si célèbre et irrésistible scène du bonjour, toujours incroyablement efficace, tant la candeur d’Albert est parfaitement interprétée par Anconina, tant la scène est magistralement écrite, tant les comédiens sont admirablement dirigés mais chaque scène (les acteurs sont filmés en gros plan, au plus près des émotions) sont des moments d’anthologie de comédie, d’humour, de poésie, d’émotion (parfois tout cela en même temps lorsque Victoria est conduite à son père grimé en pompiste et qu’on lui présente comme le sosie parfait de son père qu’elle croit mort, lors de la demande en mariage…) et toujours ces moments qui auraient pu être de simples saynètes contribuent à faire évoluer l’intrigue et à nous faire franchir un cran dans l’émotion, dans ces parfums de vérité qu’affectionne tant le réalisateur. Claude Lelouch ne délaisse aucun de ses personnages ni aucun de ses acteurs. Chacun d’entre eux existe avec ses faiblesses, ses démons, ses failles, ses aspirations. Et puis quelle distribution : Marie-Sophie L, Michel Beaune, Pierre Vernier, Daniel Gélin… !

Jean-Paul Belmondo, plusieurs années après Un homme qui me plaît retrouvait ici Claude Lelouch qui lui offre un de ses plus beaux rôles en lui permettant d'incarner pour la première fois un homme de son âge au visage marqué par le temps mais aussi un personnage non moins héroïque. En choisissant Anconina pour lui faire face, il a créé un des duos les plus beaux et les plus touchants de l’histoire du cinéma.

Itinéraire d’un enfant gâté est une magnifique métaphore du cinéma, un jeu constant avec la réalité : cette invention qui nous permet d’accomplir nos rêves et de nous faire croire à l’impossible, y compris le retour des êtres disparus. Belmondo y interprète l’un de ses plus beaux rôles qui lui vaudra d’ailleurs le César du Meilleur Acteur, césar que le comédien refusera d’aller chercher.

On sort de la projection, bouleversés de savoir que tout cela n’était que du cinéma (le temps malheureusement reste assassin), mais avec la farouche envie de prendre notre destin en main et avec, en tête, la magnifique et inoubliable musique de Francis Lai : « Qui me dira… » et l’idée que si « chaque homme est seul », il possède aussi les clefs pour faire de cette solitude une force, pour empoigner son destin. Et ce dernier plan face à l’horizon nous laisse à la fois bouleversés et déterminés à regarder devant, prendre le large ou en tout cas décider de notre itinéraire. Un grand film intemporel, réjouissant, poignant.

Critique - UN + UNE de Claude Lelouch

En 1966, avec Un homme et une femme, sa sublime histoire de la rencontre de deux solitudes blessées avec laquelle il a immortalisé Deauville, Claude Lelouch recevait la Palme d’or, l’Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! Ce 45ème film de Claude Lelouch, presque cinquante ans plus tard raconte à nouveau l’histoire d’un homme et d’une femme et les années et les films qui séparent ces deux longs-métrages semblent n’avoir en rien entaché la fougue communicative, la réjouissante candeur, le regard enthousiaste, la curiosité malicieuse du cinéaste. Ni la fascination avec laquelle il regarde et révèle les acteurs. Les acteurs et la vie qu’il scrute et sublime. Bien que les critiques ne l’aient pas toujours épargné, il est en effet toujours resté fidèle à sa manière, singulière, de faire du cinéma, avec passion et sincérité, et fidélité, à la musique de Francis Lai, aux fragments de vérité, aux histoires d’amour éblouissantes, à sa vision romanesque de l’existence, à son amour inconditionnel du cinéma et de l’amour, à ses phrases récurrentes, à ses aphorismes, aux sentiments grandiloquents et à la beauté parfois terrible des hasards et coïncidences.

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait «pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ». Et tous ceux qui m’ont fait aimer le cinéma. Avec son film Roman de gare, les critiques l’avaient enfin épargné, mais pour cela il avait fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Peu m’importe. Claude Lelouch aime la vie. Passionnément. Sous le regard fiévreux et aiguisé de sa caméra, elle palpite. Plus qu’ailleurs. Et ce nouveau film ne déroge pas à la règle.

Après Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Sandrine Bonnaire dans Salaud, on t’aime, c’est un autre trio charismatique qui est à l’honneur dans ce nouveau film : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et Christophe Lambert (voire un quatuor avec Alice Pol). Son film précédent, Salaud, on t’aime, se rapprochait de Itinéraire d’un enfant gâté, du moins en ce qu’il racontait l’histoire d’un homme à l’automne de sa vie, un autre « enfant gâté » passé à côté de l’essentiel et qui, contrairement au film précité, n’allait pas fuir sa famille mais tenter de la réunir. Ici, c’est finalement aussi d’un homme passé à côté non pas de sa vie mais de lui-même dont Lelouch nous raconte l’histoire.

La manière dont le film est né ressemble déjà à un scénario de film de Claude Lelouch. Jean Dujardin et Elsa Zylberstein ont ainsi plusieurs fois raconté sa genèse. Le hasard qu’affectionne tant Claude Lelouch les a réunis sur le même vol entre Paris et Los Angeles lors duquel ils ont parlé de cinéma pendant des heures et notamment d’un film de Claude Lelouch, Un homme qui me plaît, qu'ils adorent tous les deux. L'histoire d'amour entre un compositeur incarné par Jean-Paul Belmondo et une actrice incarnée par Annie Girardot qui tombent amoureux à l'autre bout du monde. Elsa Zylberstein a appelé Claude Lelouch et l’histoire était lancée, une histoire d’amour qui, eux aussi, les a emmenés à l’autre bout du monde…

Jean Dujardin incarne ici le séduisant, pragmatique, talentueux Antoine. Antoine est compositeur de musiques de films. Antoine regarde la vie avec distance, humour et légèreté. Antoine est comme un enfant joueur et capricieux. D’ailleurs, il porte le prénom du petit garçon dans Un homme et une femme. Il part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette intitulée Juliette et Roméo et alors que sa compagne (Alice Pol) le demande en mariage par téléphone. À l’occasion d’une soirée donnée en son honneur à l’Ambassade de France, il rencontre la pétillante Anna (Elsa Zylberstein), la femme de l’ambassadeur (Christophe Lambert), aussi mystique qu’il est pragmatique, une femme qui, en apparence, ne lui ressemble en rien, pourtant, dès ce premier soir, entre ces deux-là, semble régner une magnétique connivence. Cette rencontre va les entraîner dans une incroyable aventure. Et le spectateur avec eux.

Ce que j’aime par-dessus tout dans les films de Claude Lelouch, ce sont ces personnages, toujours passionnément vivants. Dans chacun de ses films, la vie est un jeu. Sublime et dangereux. Grave et léger. Un jeu de hasards et coïncidences. Le cinéma, son cinéma, l’est aussi. Et dans ce film plus que dans tout autre de Claude Lelouch. Le fond et la forme coïncident ainsi en une ludique mise en abyme. Le film commence par l’histoire d’un voleur qui va inspirer le film dont Antoine a composé la musique et dont les images jalonnent le film…de Lelouch. Le présent, le passé et le rêve s’entrelacent constamment pour peu à peu esquisser le portrait des deux protagonistes, pour se jouer de notre regard sur eux et sur la beauté troublante des hasards de la vie.

Cela commence par des images de l’Inde, fourmillante, colorée, bouillonnante de vie dont la caméra de Lelouch, admirative, caresse l’agitation multicolore. Prémisses d’un voyage au pays « du hasard » et « de l’éternité. » Un voyage initiatique. Puis, il nous raconte une première histoire. Celle du voleur qui sauve sa victime, et de leur histoire d’amour. Celle du film dans le film. Un miroir de celle d’Anne et d’Antoine. Presque un conte. D’ailleurs, devant un film de Lelouch, j’éprouve la sensation d’être une enfant aux yeux écarquillés à qui on raconte une fable. Ou plein d’histoires puisque ce film est une sorte de poupée russe. Oui, une enfant à qui on rappelle magnifiquement les possibles romanesques de l’existence.

Ensuite, Antoine rencontre Anna lors du dîner à l’ambassade. Antoine pensait s’ennuyer et le dit et le clame, il passe un moment formidable et nous aussi, presque gênés d’assister à cette rencontre, leur complicité qui crève les yeux et l’écran, leur conversation fulgurante et à l’image de l’Inde : colorée et bouillonnante de vie. Il suffirait de voir cet extrait pour deviner d’emblée qu’il s’agit d’un film de Lelouch. Cette manière si particulière qu’ont les acteurs de jouer. Ou de ne pas jouer. Vivante. Attendrissante. Saisissante de vérité. En tout cas une scène dans laquelle passe l’émotion à nous en donner le frisson. Comme dans chacun des tête-à-tête entre les deux acteurs qui constituent les meilleurs moments du film, dans lesquels leurs mots et leurs silences combattent en vain l’évidente alchimie. Ils rendent leurs personnages aussi attachants l’un que l’autre. Le mysticisme d’Anna. La désinvolture et la sincérité désarmante d’Antoine avec ses irrésistibles questions que personne ne se pose. Antoine, l’égoïste « amoureux de l’amour ».

Comme toujours et plus que jamais, ses acteurs, ces deux acteurs, la caméra de Lelouch les aime, admire, scrute, sublime, magnifie, révèle, caresse presque, exacerbe leur charme fou. Ce film comme chaque film de Lelouch comporte quelques scènes d’anthologie. Dans son précédent film Salaud, on t’aime, les deux amis Kaminsky/Johnny et Selman/ Eddy nous rejouaient Rio Bravo et c’était un régal. Et ici, chacun des échanges entre Antoine et Anna l’est aussi. Comme dans tout film de Lelouch aussi les dialogues sont parsemés de petites phrases dont certaines reviennent d’un film à l’autre, souvent pour nous rappeler les « talents du hasard » :

« Mon agent, c’est le hasard. »

« Mon talent, c’est la chance. »

« Le pire n’est jamais décevant. »

Ce film dans lequel l’amour est l’unique religion est une respiration salutaire a fortiori en cette période bien sombre. Un hymne à l’amour, à la tolérance, au voyage aussi bigarrés et généreux que le pays qu’il nous fait traverser. Un joyeux mélange de couleurs, de fantaisie, de réalité rêvée ou idéalisée, évidemment souligné et sublimé par le lyrisme de la musique du fidèle Francis Lai (retrouvez mon récit de la mémorable master class commune de Lelouch et Lai au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule 2014, ici) et celle de la Sérénade de Schubert (un peu trop utilisée par les cinéastes ces temps-ci mais c’est celle que je préfère donc je ne m’en lasse pas), par des acteurs que le montage inspiré, la musique lyrique, la photographie lumineuse ( de Robert Alazraki), le scénario ingénieux (signé Valérie Perrin et Claude Lelouch), et l’imparable et incomparable direction d’acteurs de Lelouch rendent plus séduisants, convaincants, flamboyants et vibrants de vie que jamais.

Une « symphonie du hasard » mélodieuse, parfois judicieusement dissonante, émouvante et tendrement drôle avec des personnages marquants parce que là comme ils le sont rarement et comme on devrait toujours essayer de l’être : passionnément vivants. Comme chacun des films de Lelouch l’est, c’est aussi une déclaration d’amour touchante et passionnée. Au cinéma. Aux acteurs. À la vie. À l’amour. Aux hasards et coïncidences. Et ce sont cette liberté et cette naïveté presque irrévérencieuses qui me ravissent. Dans la vie. Au cinéma. Dans le cinéma de Lelouch qui en est la quintessence. Vous l’aurez compris, je vous recommande ce voyage en Inde !

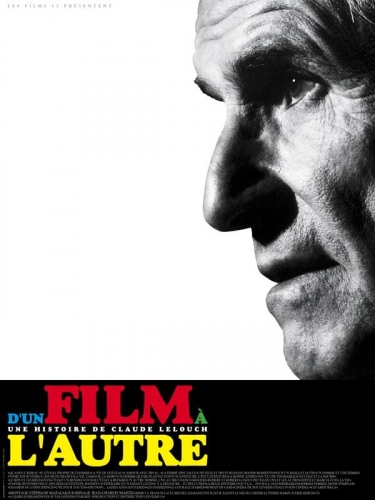

Critique - Documentaire - D'UN FILM A L'AUTRE

Le cinéma de Claude Lelouch a bercé mon enfance. D’ailleurs, moi dont la passion pour le cinéma a été exacerbée à et par Deauville, j’étais presque « condamnée » à aimer son cinéma indissociable de cette ville qu’il a magnifiquement immortalisée.

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. Les adorateurs d’un côté qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, ses aphorismes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. Les détracteurs de l’autre qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces trois éléments comme le démontre magnifiquement de documentaire, D’un film à l’autre, réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma.

Ayant lu l’autobiographie de Claude Lelouch (Itinéraire d’un enfant très gâté, Robert Laffont) que je vous recommande et ayant vu un grand nombre de ses films, j’ai néanmoins appris pas mal d’anecdotes et an ai réentendu d’autres comme l’histoire de la rencontre de ses parents à laquelle fera formidablement écho la remise de son Oscar des années plus tard (je vous laisse la découvrir si vous ne connaissez pas l’anecdote). Magnifique hasard à l’image de ceux qu’il met en scène.

Un parcours fait de réussites flamboyantes et d’échecs retentissants. « C’est plus difficile aujourd’hui de sortir d’un échec, aujourd’hui la terre entière est au courant. À l’époque, cela restait confidentiel. Derrière un échec on peut rebondir autant qu’on veut si on ne demande rien aux autres. Etant donné que j’ai toujours été un spécialiste du système D, j’ai toujours trouvé le moyen de tourner des films » a-t-il précisé lors du débat.

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr Un homme et une femme, palme d’or à Canes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement ! Film que Claude Lelouch a, comme souvent réalisé, après un échec. Ainsi le 13 septembre 1965, désespéré, il roule alors vers Deauville où il arrive la nuit, épuisé. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, elle marche sur la plage avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera Un homme et une femme, la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires.

Une histoire que vous redécouvrirez parmi tant d’autres comme les derniers instants de Patrick Dewaere, et puis des tas d’autres hasards et coïncidences et d’histoires sur les uns et les autres que Lelouch nous raconte en voix off, avec passion et sincérité, comme un film, celui de son existence, une existence à 100 à l’heure, à foncer et ne rien regretter à l’image de son court-métrage C'était un rendez-vous qui ouvre le documentaire. L’histoire d’une vie et une histoire, voire une leçon, de cinéma. Claude Lelouch souligne notamment l’importance de la musique tellement importante dans ses films : « L’image, c’est le faire-valoir de la musique ». « Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » a-t-il précisé lors du débat. « Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui va très vite et on n’a plus le temps de lire le mode d’emploi alors que de mon temps on avait le temps de lire le mode d’emploi mais il y a quelque chose qui n’a pas fait de progrès c’est l’amour. La montée et la descente d’une histoire d’amour m’ont toujours fasciné. »

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ».

Quel bonheur de revoir Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret, Yves Montand, Annie Girardot, Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Fabrice Luchini Evelyne Bouix, Catherine Deneuve, Lino Ventura, Fanny Ardant, Francis Huster, Alessandra Martines, tantôt irrésistibles ou bouleversants, parfois les deux, magnifiés par la caméra de Claude Lelouch qui sait si bien, par sa manière si particulière de tourner et surtout de diriger les acteurs, capter ces fameux fragments de vérités. « Les parfums de vérité plaisent au public français. Donner la chair de poule, c’est l’aristocratie de ce métier. » Comment ne pas être ému en revoyant Annie Girardot dans Les Misérables (film qui lui vaudra ce César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 1996, et sa déclaration d’amour éperdue au cinéma ), Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina dans Itinéraire d’une enfant gâté ? Des extraits comme autant de courts-métrages qui nous laissent un goût d’inachevé et nous donnent envie de revoir ses films.

« Il n’y a pas de vraies rencontres sans miracles » d’après Claude Lelouch et chacun de ces miracles en a donné un autre, celui du cinéma. «L’idée était de raconter l’histoire des films 13 et comment je suis allée d’un miracle à l’autre car un film est toujours un miracle. »

Alors tant pis si une certaine critique continue de le mépriser (il y est habitué lui dont un critique clairvoyant disait à ses débuts "Claude Lelouch... Souvenez-vous bien de ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler.") voire les professionnels de la profession car comme il le dit lui-même : « Un seul critique qui compte sur moi, c’est le temps qui passe ».

Alors si comme moi, vous aimez le cinéma de Claude Lelouch et les fragments de vérités, si vous croyez aux hasards et coïncidences, fussent-ils improbables, découvrez ce documentaire qui est aussi la leçon d’une vie d’un homme qui a su tirer les enseignements de ses succès et surtout de ses échecs et d’un cinéaste qui a tellement sublimé l’existence et les acteurs, ce dont témoigne chaque seconde de ce documentaire passionnant, itinéraire d'un enfant gâté, passionné fou de cinéma.

Retrouvez aussi, ici, mon compte-rendu des 10 ans du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule dont Claude Lelouch était l'invité d'honneur.

Vous voulez davantage de bonnes adresses ? Retrouvez-en de nombreuses autres sur mon autre site In the mood for hôtels de luxe.