L’existence de Benjamin Button (Brad Pitt) débute à la Nouvelle Orléans à l’âge auquel elle s’achève pour certains : à 80 ans. Il nait avec le corps d’un vieillard rabougri et il rajeunit progressivement sans que rien ne puisse arrêter l’impitoyable course du temps. Sa mère meurt en lui donnant la vie. Son père (Jason Flemyng), effrayé par cet être étrange, le dépose sur les marches d’une maison de retraite (ce n’est évidemment pas anodin) où il sera recueilli par la charmante Queenie (Taraji P.Henson), il grandira au contact des autres pensionnaires.

Son histoire est lue dans une chambre d’hôpital par une fille (Julia Ormond) à sa mère Daisy (Cate Blanchett), une vieille dame à l’agonie qui possède le journal intime de Benjamin. Cette vieille dame est la femme dont Benjamin est tombé amoureux dès qu’il l’a vue, alors qu’elle n’était qu’une petite fille, la petite fille d’une des pensionnaires de la maison de retraite.

Tandis qu’à l’extérieur de l’hôpital l’ouragan Katrina gronde, la lecture déroule le cours de cette étrange vie à rebours, de 1918 à nos jours…

Adaptée d’une nouvelle de Scott Fitzgerald écrite en 1922, « L’étrange histoire de Benjamin Button » (elle-même inspirée d’une pensée de Mark Twain : « La vie serait bien plus heureuse si nous naissions à 80 ans et nous approchions graduellement de nos 18 ans ») est avant tout une idée prodigieuse, une métaphore magistrale sur la course-évidemment perdue d'avance- contre le temps, contre la mort, une brillante allégorie sur l’effroyable écoulement de temps. En cela, la très alléchante bande-annonce est à la fois fidèle et trompeuse. Fidèle en ce qu’elle reflète le sujet du film. Trompeuse en ce qu’elle n’en reflète que partiellement l’atmosphère, violemment mélancolique.

Plus que quiconque, Benjamin se sait condamné par l’inéluctable compte à rebours mais aussi condamné à profiter intensément de chaque instant. Son existence est jalonnée de rencontres insolites, touchantes, marquantes (parmi lesquelles celle avec le troublant personnage incarné par la talentueuse Tilda Swinton) inéluctablement tragiques car prisonnières de l’emprise du temps.

Le film aurait pu être outrancièrement mélodramatique mais l’écueil est brillamment évité : toutes les morts surviennent hors-champ. Benjamin grandit et rajeunit pourtant entouré par la mort comme si un autre cyclone balayait son entourage. David Fincher n’a pas réalisé de ces films caricaturalement hollywoodiens qui usent et abusent du gros plan suréclairé et de la musique à outrance. Le film est essentiellement en clair-obscur, la musique, judicieuse, d’Alexandre Desplat souligne sans surligner et laisse le plus souvent place au tic-tac récurrent, obsédant, omniprésent, terrifiant de l’horloge, symbole de ce temps que rien ne peut arrêter, même une horloge qui fonctionne à rebours, métaphore qui résonne d’autant plus dans une industrie hollywoodienne où rien ne semble arrêter la course effrénée et souvent ridicule au jeunisme.

Malgré son sujet qui relève du conte (finalement plus philosophique que fantastique) costumes, décors, époques savamment reconstituées, tout concourt au réalisme (option finalement aussi courageuse que judicieuse), de même que les réactions ou plutôt la relative absence de réactions à la particularité de Benjamin contre laquelle personne, pas même lui-même, ne cherche à lutter. En cela, c’est un hymne à la différence, de surcroît parce que Queenie qui l’adopte, est une jeune femme noire qui adopte donc un enfant blanc né dans des circonstances très étranges, à une époque où le racisme régnait.

« L’étrange histoire de Benjamin Button » est aussi et avant tout une magnifique histoire d’amour entre Benjamin et Daisy, une histoire qui défie les apparences, la raison, le temps et même la mort. L’histoire de deux destins qui se croisent, que les fils, tortueux, impitoyables et sublimes, du destin finissent toujours pas réunir, malgré le fracas du temps, de leurs temps, s’écoulant irrémédiablement dans deux directions opposées.

C’est encore une formidable prouesse technique (qui a nécessité 150 millions de dollars et 150 jours de tournage) qui l’est d’autant plus qu’elle n’est jamais là pour épater mais pour servir admirablement l’histoire. Ainsi, il fut un temps question de Robert Redford pour incarner Benjamin Button vieux. C’est finalement Brad Pitt qui interprète Benjamin Button tout au long de sa vie. L’impact dramatique et visuel à le voir ainsi rajeunir sublimement jusqu’à incarner la jeunesse dans toute sa ténébreuse splendeur, puis dramatiquement à redevenir un enfant ayant tout oublié, n’en est que plus fort. Sa nomination aux Oscars en tant que meilleur acteur est amplement méritée (le film est nommé 13 fois) et doit davantage à sa performance d’acteur qu’au maquillage, prouvant après « Babel » et « L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford » (cliquez sur le lien ci-contre pour voir ma vidéo de la conférence de presse au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2007 ainsi que la présentation du film) la très vaste palette de son jeu mais aussi l’intelligence de ses choix d’acteur. Face à lui Cate Blanchett incarne parfaitement cette femme finalement presque plus irréelle que lui, qui irradie, danse avec la vie, la dévore et la savoure.

Certes, le film comporte quelques longueurs (L’épisode de la guerre était-il vraiment nécessaire ?) sans pour autant être jamais ennuyeux, tout concourant à servir son thème principal et à rappeler le temps qui s’écoule tragiquement. Le temps de la séance (2H44) épouse ainsi judicieusement le thème du film incitant à ne pas vouloir aller à tout prix contre le temps et à apprendre à l’apprivoiser, à laisser le temps au temps, profiter de chaque rencontre et chaque instant sans pour autant vouloir tout obtenir, réussir, immédiatement.

Ce film est comme ces personnes (et comme son personnage principal) qui ne vous sont pas immédiatement sympathiques parce qu’elles ne cherchent pas à plaire à tout prix et par tous les moyens mais qui, quand vous les découvrez, progressivement et vraiment, vous procurent une impression, émotion même, qui n’en sont que plus profondes et intenses. Le charme est alors plus durable que celui, volatile, d’une beauté éphémère et incandescente.

« L’étrange histoire de Benjamin Button », malgré la singularité de son protagoniste, est un film à portée universelle sur la perte d’être chers, la cruelle et inexorable fuite du temps, l’amour inconditionnel et intemporel.

Au-delà de sa mélancolie, c’est aussi un magnifique hymne à la vie, dont chaque plan (une danse dans la nuit, un lever de soleil, une bouchée ou une gorgée dont ils se délectent…) chaque réplique incitent à « savourer » chaque instant, à croire en l’avenir, malgré tout, parce qu’ « on ne peut jamais savoir ce que l’avenir nous réserve ».

Ce n’est peut-être pas le chef d’œuvre auquel je m’attendais, mais à l’image de l’existence il n’a peut-être que plus de mérite et ne recèle que plus de beauté à sortir des sentiers battus et à charmer plus insidieusement, en cela c’est un beau et grand film qui porte et/ou hante bien après l’ouragan. Un film mélancolique , et donc, malgré tout sombre, tendre aussi, un hymne à la vie dont on ne ressort en tout cas pas indemne tant il bouscule en soi (en moi en tout cas) tout ce qui constitue l’essence même de l’existence, de son sens et de son temps, inéluctablement destructeur et fatal.

Sandra.M

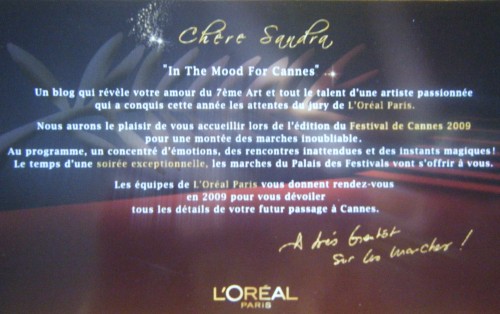

Du mercredi 11 au dimanche 15 mars prochain aura lieu le 11ème Festival du Film Asiatique de Deauville auquel je serai présente, comme chaque année, pour vous en faire un compte rendu que vous pourrez bien entendu lire sur ce blog mais aussi et surtout sur mon blog entièrement consacré au Festival du Cinéma Américain et au Festival du Film Asiatique de Deauville: "In the mood for Deauville".

Du mercredi 11 au dimanche 15 mars prochain aura lieu le 11ème Festival du Film Asiatique de Deauville auquel je serai présente, comme chaque année, pour vous en faire un compte rendu que vous pourrez bien entendu lire sur ce blog mais aussi et surtout sur mon blog entièrement consacré au Festival du Cinéma Américain et au Festival du Film Asiatique de Deauville: "In the mood for Deauville".