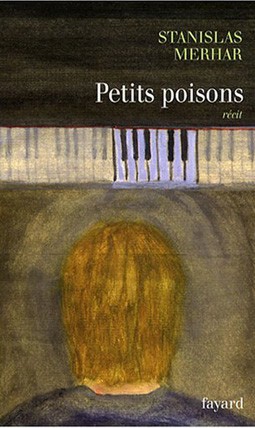

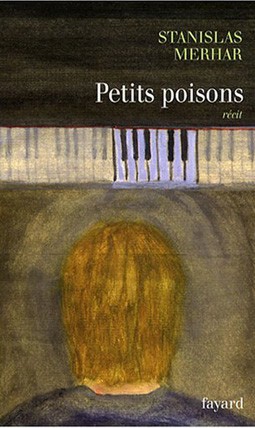

Encore un coup marketing, une énième biographie complaisante et impudique d’un acteur que ce dernier a de surcroît signée sans en écrire une ligne vous direz-vous peut-être. Non, rien de tout cela. « Petits poisons » est un vrai roman (autobiographique, certes), pudique et bouleversant, que Stanislas Merhar a signé ET écrit.

Encore un coup marketing, une énième biographie complaisante et impudique d’un acteur que ce dernier a de surcroît signée sans en écrire une ligne vous direz-vous peut-être. Non, rien de tout cela. « Petits poisons » est un vrai roman (autobiographique, certes), pudique et bouleversant, que Stanislas Merhar a signé ET écrit.

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Stanislas Merhar est cet acteur au teint diaphane, aux cheveux trop blonds, « d’un blond indécent », et incorrigiblement indisciplinés, au regard blessé et évanescent, mélancolique et perçant, à la fois glacial et fiévreux, terriblement ailleurs quand il ne joue pas, terriblement et magnifiquement là quand il joue. Il m’est arrivé de le croiser dans les rues de Saint-Germain-des-Prés et je me suis souvent demandé quelle était cette affliction dont son visage portait invariablement la belle et douloureuse tristesse, cette blessure dont sa démarche nonchalante et chaotique portait le poids. Ce roman m’a apporté la réponse…

Il a été découvert, en 1997, alors qu’il était doreur sur bois, lors d’un casting sauvage effectué par Dominique Besnehard (alors encore agent) alors qu’il marchait dans la rue. Suite à ce casting, il a été choisi pour tourner dans « Nettoyage à sec » d’Anne Fontaine pour lequel il obtiendra le César du meilleur espoir masculin en 1998. Il a également été le « Adolphe » de Benoît Jacquot et bien que sollicité par les plus grands réalisateurs il a surtout tourné dans beaucoup de films de jeunes réalisateurs. Au théâtre, il a joué dans la pièce de Florian Zeller, « L’Autre ».

J’ai acheté ce livre hier soir, l’ai commencé hier soir et terminé hier soir et il peut difficilement en être autrement tant ce récit qui livre « une mémoire d’amour, de frayeur et d’exil autour de la figure d’un père disparu, Bogdan, dit Bogo « tué-suicidé » quand l’auteur avait 18 ans » distille un poison ensorcelant à la fois étrange(r) et familier.

Petit poison c’est le surnom d’une de ses amoureuses mais c’est surtout, au pluriel, ces blessures, conscientes ou inconscientes, ces fantômes du passé qui nous hantent et portent, à la fois brutaux et tendres.

Pour Stanislas, ce fantôme c’est d’abord et avant tout son père, un exilé slovène fantasque et cultivé qui travaillait à la bibliothèque Mazarine qui a mis fin à ses jours en se pendant au chêne de son jardin. Ce père à qui il a dédié son césar. Ce père après la mort duquel il n’a « plus jamais cherché à avoir une journée heureuse ». Un manque incurable, une douleur et une brûlure insolubles, un fantôme qui rend la vie tragique et exceptionnelle, désespérément désespérante et essentielle. Alors depuis, il y a la peur : la peur d’être abandonné par ses amoureuses et par sa mère, surtout, dont il vérifie sans cesse qu’elle respire, pour attendre et atteindre le sommeil, sa drogue. Et puis il y a le fantôme de la musique. Il a d’abord été musicien, pianiste. Cette musique, cette passion qui l’a porté et dévoré.( « Parfois, elle menace de devenir comme la vie, un bruit de fond… Je m’en dégoûte. ») Et puis il y a le fantôme de Mirabelle, de Madame, … ces blessures apparemment insignifiantes et silencieuses qui ne cicatrisent jamais tout à fait. Ces blessures qui, comme des petits poisons, se répandent dans votre âme, et l’empêchent à jamais d’être heureuse tout à fait. Des blessures qui font forcément écho aux nôtres, et rendent ce récit pourtant si personnel universel (la peur de la perte des êtres aimés et notamment la peur de la perte de sa mère qui donne parmi les plus belles pages du roman et lui insufflent ce souffle tragique ; la douleur insurmontable d’une absence…), et d’autant plus poignant.

Peu à peu, tout comme au fil des pages revient ce qui inconsciemment le hante depuis toutes ces années, bien avant la mort de son père, bien avant qu’il soit né même, un souvenir auquel ses cheveux indécemment blonds, son teint pâle et ses yeux clairs font dramatiquement écho, un souvenir d’un jour de 1944 qu’il n’a pas vécu mais dont il porte la souffrance, peu à peu donc, le vague à l’âme qu’il dépeint roule jusqu’à nous et nous emporte dans sa poésie mélancolique et désenchantée. Comme un air de piano, lancinant et ensorcelant. Comme une musique sublime mais dévastatrice, dévastatrice mais sublime. Ne reste plus que le refuge du silence et ce chagrin insurmontable qui « plait tant aux petites filles ». Et puis le cinéma : son nouvel instrument qu’il aime aussi passionnément qu’il a aimé la musique, son père, C, son premier, grand et éternel amour, tout ce et tous ceux qu’il aime d’ailleurs toujours, différemment.

« Petits poisons » est un roman poétique, tendre et violent, parfois désespérément drôle, un roman d’amour d’un écorché vif (à son père mais aussi à C et à sa mère…) d’une brutalité fragile. Un livre terriblement personnel et incroyablement universel. Le livre d’un acteur, certes, mais avant tout d’un homme qui porte en lui les blessures du petit garçon qu’il a été, et que son père a été, ce père pour lequel ce roman serait sans doute le plus beau des témoignages d’amour et d’admiration.

Un roman que, vous l’aurez compris, je vous recommande… (« Petits poisons » de Stanislas Merhar, paru aux Editions Fayard).

C’est promis : les critiques de films reviennent après cette semaine chargée. Demain j’assisterai à deux avant-premières évènements dont je vous reparle très bientôt. Très bientôt aussi de nouvelles rubriques sur « In the mood for cinema » !

Sandra.M

Qu'il soit plus ou moins bon (voire qu'il s'agisse d'un chef d'oeuvre comme "Sur la route de Madison"), un film de Clint Eastwood constitue toujours un évènement cinématographique, de surcroît lorsque celui-ci en est l'interprète principal.

Qu'il soit plus ou moins bon (voire qu'il s'agisse d'un chef d'oeuvre comme "Sur la route de Madison"), un film de Clint Eastwood constitue toujours un évènement cinématographique, de surcroît lorsque celui-ci en est l'interprète principal. Pitch de "Gran Torino" de et avec Clint Eastwood : Vétéran de la guerre de Corée quelque peu raciste , Walt Kowlaski (Clint Eastwood) reprend les armes pour ramener l'ordre dans son quartier tandis qu'un gang menace la famille Hmong qui habite à côté de chez lui...

Pitch de "Gran Torino" de et avec Clint Eastwood : Vétéran de la guerre de Corée quelque peu raciste , Walt Kowlaski (Clint Eastwood) reprend les armes pour ramener l'ordre dans son quartier tandis qu'un gang menace la famille Hmong qui habite à côté de chez lui...