« La vie, ce n’est pas seulement respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé. » Alfred Hitchcock

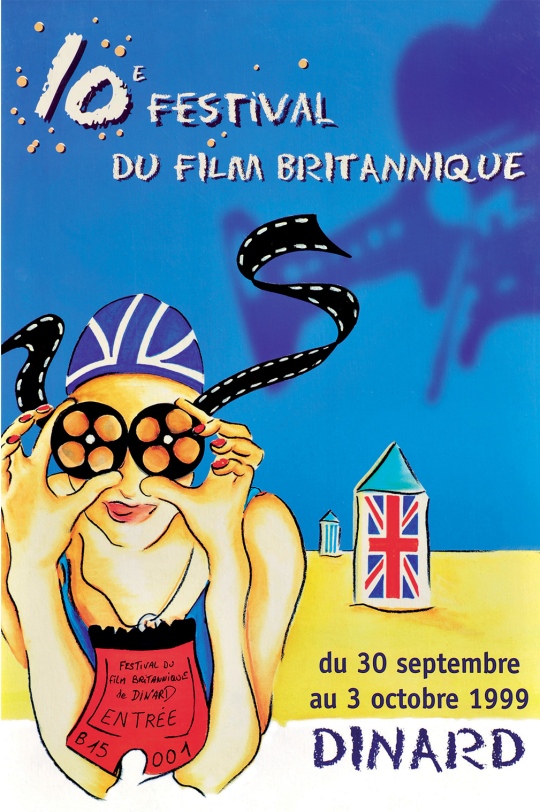

Alors, indéniablement, à Dinard, pendant le Festival du Film Britannique, nous ne respirons pas seulement, mais avons constamment le souffle coupé par les émotions…et le bonheur intense d’être là. Au regard du programme de cette édition, cette année ne devrait pas déroger à la règle !

Difficile de trouver lieu plus romanesque et cinématographique que Dinard et sa Côte d’Emeraude qui ont inspiré tant de cinéastes et qui ont servi de cadre à tant de tournages. La beauté fascinante et inquiétante de la petite ville bretonne peut ainsi devenir un personnage à part entière de comédies romantiques comme de thrillers ou de drames. La statue d’Hitchcock veille sur la plage (ou la menace, selon que vous préférerez l'un ou l'autre des genres de films précités) et marque ainsi les liens indissociables entre les pays situés des deux côtés de la Manche. À l’image de la ville, les films du festival marient et manient les contrastes, les paradoxes, et les styles. Un festival généreux qui célèbre joyeusement l’entente cordiale entre les deux pays. Une diversité symptomatique du cinéma britannique qui, des fresques lyriques de David Lean au réalisme social de Stephen Frears ou Ken Loach, sait autant éclairer la réalité que nous en évader. Une diversité dont témoignent aussi les lauréats du Hitchcock d'or au fil des ans.

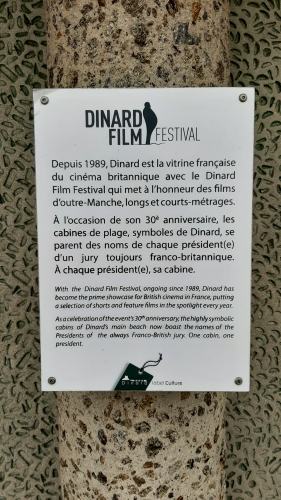

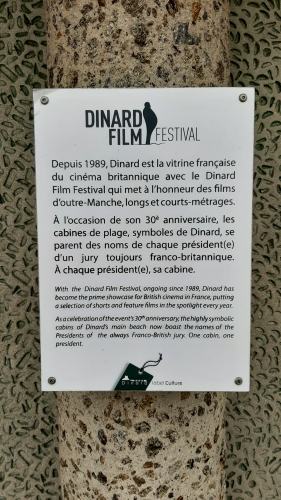

Depuis la 30 ème édition, les cabines de la plage sont ornées des noms des anciens présidents de jurys du festival, témoignant un peu plus encore du lien indéfectible entre Dinard et le cinéma. Dinard garde toujours son charme suranné, son élégance intemporelle et sa magie mystérieuse. L’endroit idéal pour un festival, donc. D’où l’idée lancée par Thierry de La Fournière il y a 33 ans. Hussam Hindi en fut le directeur artistique de 1996 à 2019 depuis lors remplacé par Dominique Green.

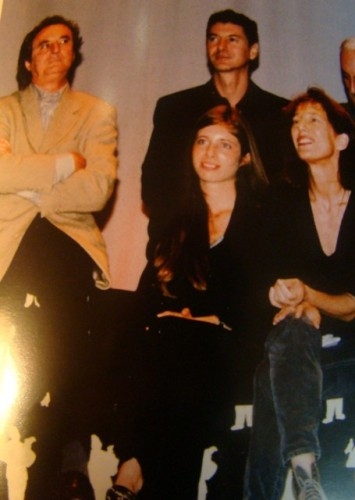

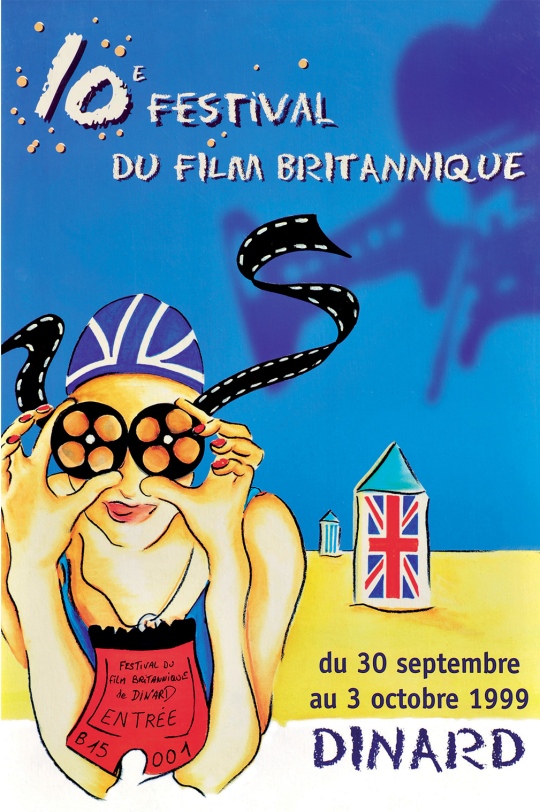

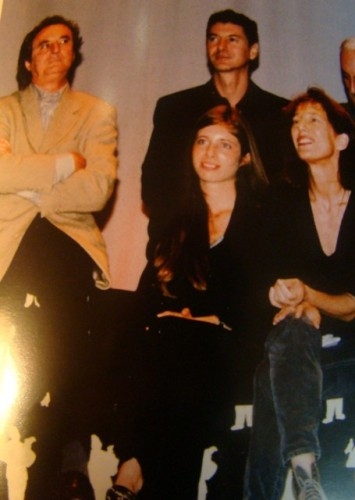

Je vous ai souvent parlé ici de ce festival dont j’ai eu le plaisir de faire partie du jury en 1999 (oui, il y a déjà de cela plus de deux décennies…) sous la présidence de l’inénarrable, fantasque et absolument adorable Jane Birkin ! Cette année-là, un certain Christopher Nolan a ainsi été primé pour son singulier Following.

Un festival au sujet duquel j’ai écrit :

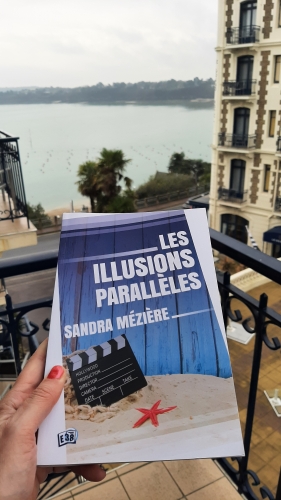

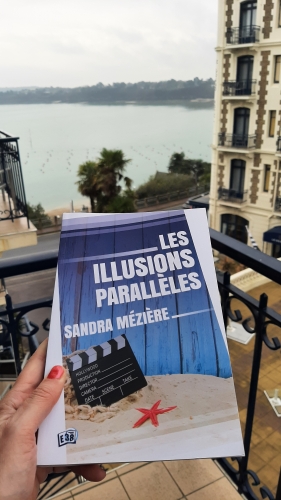

- une nouvelle dans mon recueil de 16 nouvelles sur les festivals de cinéma Les illusions parallèles – Editions du 38 – 2016,

Photo ci-dessus prise lors de ma séance de dédicaces à la Librairie Nouvelles Impressions de Dinard pendant l'édition 2016 du Festival du Film Britannique.

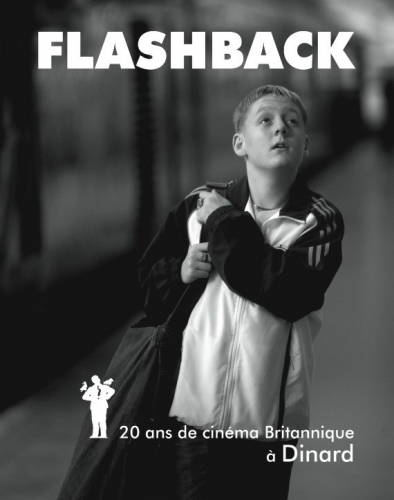

- un texte sur mes souvenirs de jurée au festival dans le livre des 20 ans du festival, Flashback, en 2009,

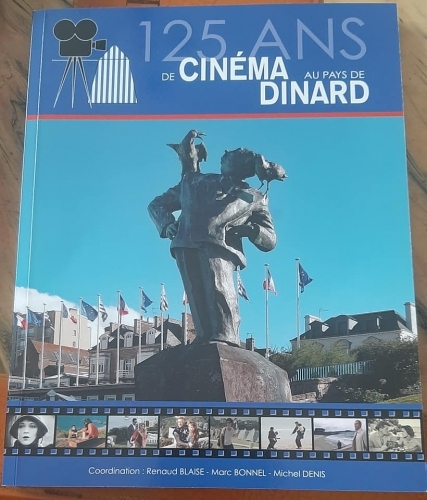

- mais aussi, quelques années plus tard, en 2021, dans le livre 125 ans de cinéma au Pays de Dinard.

Je suis revenue au festival à de nombreuses reprises depuis 1999 (retrouvez mon compte-rendu de l’édition 2016, la dernière à laquelle j’ai assisté, ici).

J’aurai ainsi la joie d’y revenir cette année. Depuis ma précédente venue, le festival a changé de nom et de directrice artistique mais l’essence du festival reste la même. Et plus que jamais cette année, du 28 septembre au 2 octobre, Dinard sera la capitale du cinéma britannique.

En ces temps difficiles pour le cinéma, les festivals sont plus que jamais nécessaires pour redonner le goût savoureux et incomparable de la découverte des films (et de nouveaux cinéastes) en salles. Cette édition du Dinard Festival du Film Britannique est particulièrement prometteuse à cet égard, notamment la compétition, 6 films parmi lesquels le jury présidé par José Garcia aura la passionnante mission de choisir le Hitchcock d’or 2022 qui succédera ainsi à Limbo de Ben Sharrock.

Cette sélection, à l’image du cinéma britannique en général, s’annonce très diversifiée. Je vous invite à découvrir le programme détaillé ci-dessous (masterclass, programme des scolaires, avant-premières…) et vous donne rendez-vous dès le 28 septembre pour vous faire vivre le festival en direct. The Almond and the seahorse de Celyn Jones et Tom Stern fera l’ouverture (avec, notamment, Charlotte Gainsbourg). Le film projeté en clôture sera Mes rendez-vous avec Leo de Ana Hyde (avec notamment Emma Thompson). Je vous invite à suivre le festival sur ses réseaux sociaux, notamment son compte instagram (@dinardfestivalfilmbritannique) pour ne rien manquer de cette édition. Pour télécharger la grille de programmation complète, rendez-vous, ici, sur le site officiel du festival.

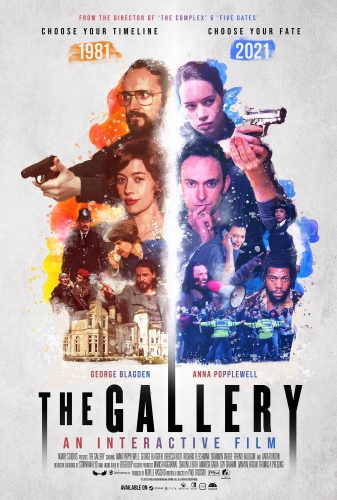

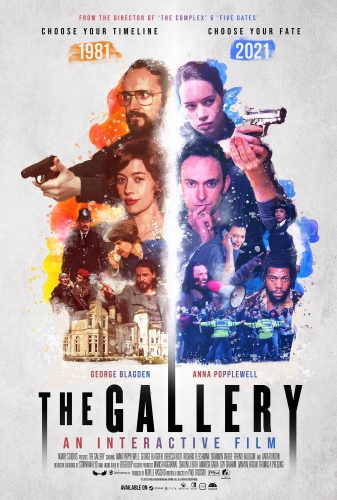

THE GALLERY de Paul Raschid (Section Past, Present and Future)

Parmi les incontournables moments forts de cette édition, ne manquez pas The Gallery, une véritable expérience en exclusivité à Dinard, projeté en présence de Paul Raschid et Goerge Blagden.

Une première mondiale ! Le film sera en effet montré pour la première fois en version intégrale dans une salle de cinéma…avec 18 fins possibles.

Un marchand d'art est pris en otage par un portraitiste qui menace de faire exploser une bombe si ses exigences, qui changent constamment, ne sont pas satisfaites... Le public doit alors choisir entre un protagoniste masculin qui évoluera en 2021, et un protagoniste féminin en 1981. En votant à des instants clés, le spectateur décide de la suite de l’histoire ; la vie du protagoniste en dépend. Les rôles principaux de Morgan et Dorian sont joués par les deux mêmes acteurs dans les différentes versions. Ce film interactif investit un nouveau territoire, entre le cinéma et le jeu.

L’édition 2022 sera organisée en cinq sections thématiques :

1/ It’s Raining Men proposera ainsi des films avec des protagonistes masculins dans des situations inattendues.

2/ Girl Power : des protagonistes féminines fougueuses et créatives, avec des combats et passions souvent universels.

3/ Cinema – past, present & future (cinéma –passé, présent et futur) : longs-métrages qui représentent l'évolution de la façon dont nous regardons les films. Cette section suit l’évolution du cinéma depuis un grand film classique en noir et blanc réalisé par feu Peter Brook, en passant par les superproductions, les DVD, et jusqu’à un phénomène récent : le film interactif.

4/ Eccentrics & Free Spirits (Excentriques et esprits libres) : rien ne les retient...

5/ Irish Eyes in Dinard : cette section présente de nouveaux films de la République d’Irlande, des coproductions avec l’Irlande du Nord, qui permettent de mieux comprendre leurs délicats sujets de société.

Le jury

Le jury de cette édition sera présidé par José Garcia qui sera entouré de Oulaya Amamra, George Blagden, Hugo Gélin, Alice Pol, Adrian Lester, et Sofia Essaïdi.

Ils remettront les prix suivants : le Hitchcock d'or Ciné +, le Hitchcock de la meilleure interprétation, le prix spécial du jury Barrière.

Deux prix du public seront également attribués : le Hitchcock du public long-métrage et le Hitchcock du public Shortcuts.

Les 6 films en compétition

ALL MY FRIENDS HATE ME de Andrew Gaynord (section It’sraining men)

C’est l’anniversaire de Pete. Sa bande de copains, rencontrés à la fac, lui organise une fête à la campagne. Néanmoins, Pete est de plus en plus troublé par les blagues et les commentaires sarcastiques de ses amis. Alors que l’atmosphère passe de la gêne à la terreur et au surréalisme, Pete frôle le point de non-retour au cours de ce qui était censé être un joyeux week-end de retrouvailles.

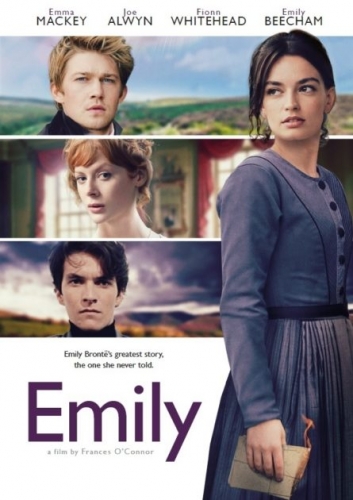

EMILY L’HISTOIRE de Frances O'Connor (section Girl Power )

La vie imaginaire de l’une des autrices les plus célèbres du monde, Emily Brontë. Emily est le voyage initiatique, exaltant et édifiant d’une rebelle et d’une inadaptée vers la maturité féminine. Explorant les relations qui l’ont inspirée - sa relation brute et passionnée avec ses sœurs Charlotte et Anne, son premier amour douloureux et interdit pour Weightman, et l’attention qu’elle porte à son frère Branwell, qu’elle idolâtre, le film dresse le portrait de l’une des écrivaines les plus énigmatiques et provocatrices du monde, disparue trop tôt, à l’âge de 30 ans.

MY OLD SCHOOL de Jono McLeod (Section eccentrics and free spirits)

L’étonnante et véritable histoire de l’imposteur le plus célèbre d’Écosse. 1993 : Brandon, 16 ans, est le petit nouveau de l’école. Très vite, il devient le premier de la classe, réussit ses examens, se fait des amis et décroche même le rôle principal dans la comédie musicale de l’école. Il est l’élève modèle, jusqu’à ce que son secret soit révélé. Grâce à des animations ludiques, une bande-son parfaite et le talent d’Alan Cumming, ce conte surprenant prend vie.

THE ALMOND AND THE SEAHORSE de Celyn Jones, Tom Stern (section Girl power et film d'ouverture)

Pour Gwen, c’est toujours 1999. Elle ne reconnaît pas le visage qu’elle voit dans le miroir, ni son partenaire, bien qu’ils se réveillent ensemble tous les jours. Le passé de Joe se délite et sa partenaire, Sarah, craint d’être oubliée. Un médecin refuse de les abandonner, déterminé à ne pas les laisser dépérir. Une histoire drôle, poignante et émouvante de deux couples vivant avec une lésion cérébrale et de l’impact de celle-ci sur leurs vies.

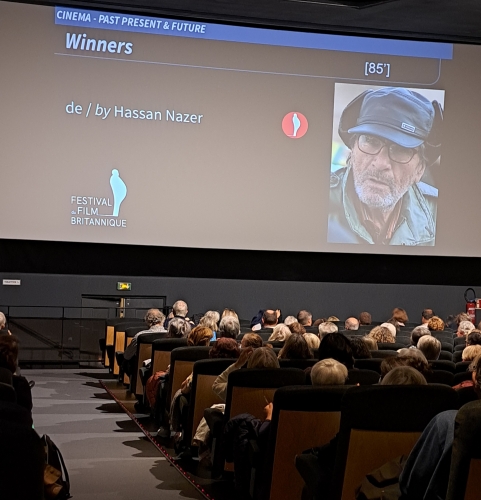

WINNERS de Hassan Nazer (section Past, Present and Future)

Dans une petite ville provinciale iranienne, les enfants travaillent dur pour faire vivre leur famille. Un jour, Yahya, neuf ans, et son amie Leyla trouvent une statuette scintillante dans le désert. Passionné de cinéma, Naser Khan, le patron de Yahya, décide de les aider à retrouver son propriétaire. Une histoire charmante qui démontre le pouvoir du cinéma sur une communauté soudée, dans le monde entier.

Séances spéciales

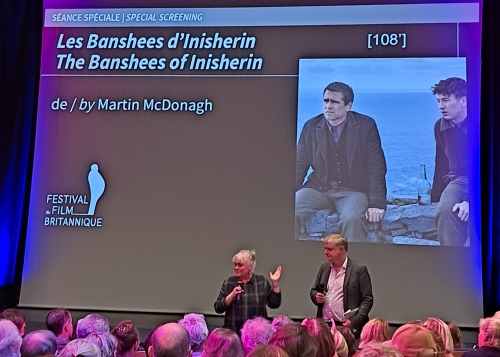

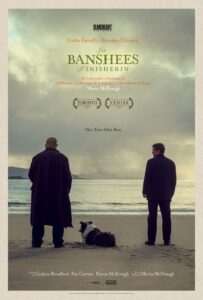

LES BANSHEES D’INISHERI de Martin McDonagh (soirée de gala)

Sur une île isolée de la côte ouest de l'Irlande, Padraic et Colm, amis de toujours, se retrouvent dans une impasse. Colm met alors fin à leur amitié de manière inattendue. Padraic, stupéfait, aidé de sa sœur Siobhan et du jeune Dominic, s'efforce de rétablir la relation. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que conforter la résolution de son ancien ami. Quand Colm lui lance un ultimatum désespéré, la situation s’envenime rapidement et a des conséquences dramatiques.

THE PRINCESS de Ed Perkins (documentaire)

Son histoire a déjà été racontée à plusieurs reprises, mais jamais ainsi. 25 ans après sa mort, la princesse Diana continue de fasciner. Ce documentaire propose une narration audacieuse et immersive en utilisant exclusivement des images d'archives contemporaines. En éclairant une vie sous les feux de la rampe, il montre la relation complexe entre la monarchie et le public, obsédé par leur vie.

THIS IS GOING TO HURT (PART I. and II) DE Lucie Forbes, Tom Kingsley

Basée sur les mémoires éponymes d'Adam Kay, vendues à plusieurs millions d'exemplaires, et créée, écrite et produite par Kay lui-même, la série décrit sans détour les difficultés quotidiennes auquel un service de gynécologie et d'obstétrique est confronté, tout se délectant des situations les plus cocasses auxquelles il assiste. D'une drôlerie foudroyante et souvent déchirante, cette série est un rappel saisissant du rôle primordial du National Health Service (NHS). Elle révèle la vérité sans fard de la vie d'un médecin qui gravit les échelons de la hiérarchie hospitalière, assez jeune pour subir les heures de travail harassantes et assez âgé pour faire face à un flot constant de responsabilités terrifiantes.

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO (GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE) de Sophie Hyde (film de clôture)

Nancy Stokes n’a jamais été pleinement satisfaite sexuellement. Enseignante à la retraite de 55 ans en mal d'aventure, Nancy est déterminée à faire quelque chose pour remédier à cette situation. Son plan : engager Leo Grande, un jeune travailleur du sexe. Au fil de leurs rendez-vous, la dynamique change et leurs masques, pourtant bien ancrés, commencent à tomber. Leo Grande amène une réflexion humoristique et tendre sur les relations humaines.

SUPERASTICOT (SUPERWORM) DE Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

Superworm est super mince, Superworm est super musclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Lorsque le méchant magicien Saurian le capture, qui pourra l'aider ? Une comédie animée pour toute la famille.

Sélection Shortcuts

Cette sélection de Shortcuts a pour sous-titre Vues des 4 nations et présente les meilleurs courts-métrages britanniques récents d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord.

BURRY MAN (Écosse) de Simon P. Biggs

Un hiver sans fin s’abat sur une ferme picte ; une adolescente doit alors défier son père et ses traditions, s’aventurer au-delà du vallon à la recherche d’un mystérieux personnage légendaire, le Burry Man, qui a le pouvoir d’apporter le printemps à la terre.

GO HOME (Écosse) de Razan Madhoon

Une jeune femme palestinienne demandeuse d’asile au Royaume-Uni se heurte à l’indifférence de la bureaucratie britannique et à la désillusion de l’agent polonais chargé des demandes d’asile, sur le point de quitter définitivement le pays.

GROOM (Écosse) de Leyla Coll O’Reilly

Hannah, une adolescente renfermée et maladroite, se fait renvoyer de l’école pour absentéisme. Sa mère lui trouve un essai professionnel dans un salon de beauté, et la supplie de faire de son mieux. Hannah, sachant que c’est sa seule chance de changer de vie, accepte à contrecœur.

LILITH & EVE (Angleterre) de Sam De Ceccatty

Ce moment gênant où la première femme sur Terre rencontre... la première première femme sur Terre. Dans cette réinterprétation féministe du mythe d’Adam et Eve, Eve rencontre accidentelle[1]ment Lilith, la première femme et l’égale d’Adam

PRECIOUS HAIR & BEAUTY (Angleterre) de John Ogunmuyiwa

Une ode au quotidien et à la folie d’une grande rue londonienne, racontée derrière la fenêtre d’un salon de coiffure africain.

RAT (Irlande du Nord) de Sarah Gordon

Lorsqu’un rat investit sa maison, une femme, enfermée dans un mariage toxique et étouffant, décide de se défendre.

SALT WATER TOWN (Pays de Galles) de Dan Thorburn

Alors que l’élévation du niveau de la mer menace la côte du Pays de Galles, un père et son fils entrent en conflit quant à l’avenir de leur camping, déjà en difficulté.

STUFFED (Angleterre) de Theo Rhys

Cette comédie musicale raconte l’histoire d’une taxidermiste qui rêve d’empailler un humain, et de l’homme qu’elle rencontre en ligne, tellement effrayé par le fait de vieillir qu’il se porte volontaire pour être son spécimen. Une romance inattendue vient compliquer leurs plans.

Les autres films

En souvenir de Peter Brook

Quelques mois seulement après sa disparition, il semblait évident que le Dinard Festival du Film Britannique devait rendre hommage à l’immense Peter Brook. Dans ce cadre sera projeté SA MAJESTÉ DES MOUCHES de Peter Brook (1963). Dans cette adaptation, par Peter Brook, du célèbre roman de William Golding, un groupe d’écoliers anglais se retrouve bloqué sur une île du Pacifique après le crash de leur avion. Sans parents ni professeurs pour les guider, les élèves édifient leur propre civilisation, sauvage. Cette exploration inquiétante de la haute société anglaise mène à une effrayante vérité quant à la nature humaine.

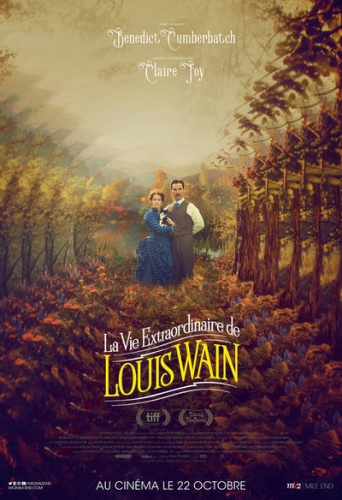

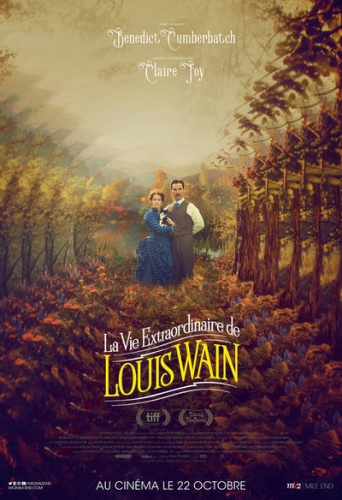

La Vie Extraordinaire de Louis Wain de Will Sharpe (Section Eccentrics and free spirits)

En Angleterre, à la fin du 19è siècle, aîné de six enfants, Louis Wain est contraint de subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs après le décès de son père. Il devient illustrateur et se fait remarquer par ses dessins de chats. Parallèlement, il tombe amoureux de la gouvernante de ses sœurs, Emily.

Avec Benedict Cumberbatch, Claire Foy

Nothing Compares de Kathryn Ferguson (Documentaire)

« Ils m'ont brisé le cœur et m'ont tué, mais je ne suis pas morte ». Le film suit la vie de Sinead O'Connor à travers une période critique de six ans dans sa carrière tumultueuse, relatant son ascension phénoménale vers une renommée mondiale avant que sa personnalité iconoclaste ne la conduise à l'exil du courant dominant de la pop.

Young Plato de Declan McGrath, Neasa Ní Chianáin (Documentaire)

Un directeur d'école primaire dévoué, œuvrant dans les lotissements Ardoyne de Belfast, zone sous tension, invoque la sagesse des anciens philosophes grecs pour lutter contre la pauvreté, les trafiquants de drogue et l'IRA, redonnant espoir au cœur d'une communauté meurtrie.

Lauréat de plusieurs prix

SAVE THE CINEMA de Sara Sugerman (Section Past, Present and Future)

Dans la ville tranquille de Carmarthen, au Pays de Galles, le cinéma « Lyric Theatre », très apprécié, est en difficulté financière et sur le point d’être démoli et remplacé par un centre commercial. En 1993, tout bascule lorsque Liz Evans, coiffeuse et cheville ouvrière de la communauté, se met en travers du chemin des bulldozers. Pour faire revivre le cinéma, Liz, désespérée, demande de l’aide à l’un des réalisateurs les plus en vogue d’Hollywood, qui lui envoie une gigantesque bouée de sauvetage.

MY OLD SCHOOL de Jono McLeod (Section Eccentrics and free spirits)

L’étonnante et véritable histoire de l’imposteur le plus célèbre d’Écosse. 1993 : Brandon, 16 ans, est le petit nouveau de l’école. Très vite, il devient le premier de la classe, réussit ses examens, se fait des amis et décroche même le rôle principal dans la comédie musicale de l’école. Il est l’élève modèle, jusqu’à ce que son secret soit révélé. Grâce à des animations ludiques, une bande-son parfaite et le talent d’Alan Cumming, ce conte surprenant prend vie.

FLUX GOURMET de Peter Strickland (Section Eccentrics and free spirits)

Un collectif de musiciens, qui n’arrive pas à choisir de nom, s’installe dans un centre consacré à la gastronomie et aux performances culinaires. La dynamique dysfonctionnelle du groupe, en proie à des rivalités internes, est encore amplifiée lorsqu’ils doivent rendre des comptes au directeur du centre. En plus de ces tensions, et tout en consignant les actions du collectif, le «dossierge» du centre connait des troubles gastriques de plus en plus conséquents. Les différences créatives mènent à la guerre.

TRAMPS! de Kevin Hegge (Section Eccentrics and free spirits)

Renaissant des cendres nihilistes du mouvement punk de la fin des années 1970, une nouvelle vague de fashionistas flamboyants, qui seront plus tard baptisés les New Romantics, commence à se constituer dans les rues de l’est de Londres. Les témoignages de plusieurs générations sont un message d’espoir pour les artistes, au moment dont ils en ont le plus besoin, et attestent de l’histoire de la résistance artistique.

TRUE THINGS Harry Wootlif (Section Eccentrics and free spirits)

Kate vit sa vie comme un automatisme, « googlant » des lieux de vacances idylliques pour échapper à la réalité de son travail fastidieux. Après un flirt avec un étranger charismatique, Kate fonce tête baissée dans une relation qui devient sa priorité et supplante toutes ses autres activités. Elle ment à son employeur, qui la considère déjà comme un électron libre. Elle se retrouve impliquée un accident de voiture avec l’homme qu’elle a enregistré dans son téléphone sous le nom de « Blond ».

ENYS MEN de Mark Jenkin (Girl Power)

Sur une île déserte au large des côtes de Cornouailles, une bénévole pour la protection de la nature observe quotidiennement une fleur rare. Ses observations prennent alors une tournure étrange, presque métaphysique, et remettent en question la notion même de réalité, tant pour elle que pour le spectateur. Tourné en 16 mm, ce film est une suite étrange de Bait, premier film de Mark Jenkin.

THE COLOUR ROOM de Claire McCarthy (Girl Power)

Dans la grisaille des Midlands britanniques des années 1920, Clarice Cliff, jeune ouvrière pleine d’idées, vit dans la banlieue de Stoke-on[1]Trent avec sa mère veuve et sa plus jeune sœur. Poussée par son imagination et son ambition, elle fait le pari audacieux d’accepter un emploi moins bien rémunéré dans une prestigieuse usine de poterie qui appartient à l’excentrique Colley Shorter. Elle prend de grands risques pour faire ses preuves. Colley Shorter se rend alors compte que son talent et ses idées novatrices pourraient sauver l’usine et ses ouvriers des conséquences de la crise économique dévastatrice de la grande dépression.

MOTHERING SUNDAY de Eva Husson (Girl Power)

En 1924, par une chaude journée printanière, Jane Fairchild, orpheline et femme de ménage, se retrouve seule le jour de la fête des mères. Ses employeurs, M. et Mme Niven, sont sortis et elle a l’occasion de passer du temps avec son amant secret, Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Paul et Jane s’aiment depuis longtemps, bien qu’il soit fiancé à une autre femme, amie d’enfance et fille d’amis de ses parents. Mais des événements inattendus vont changer la vie de Jane à jamais.

QUANT de Sadie Frost (Girl Power)

Un regard perspicace sur Mary Quant, l’une des figures culturelles les plus célèbres du Royaume-Uni, à l’avant-garde de la mode des années 1960 et 1970. Avec ses créations novatrices, telles la mini[1]jupe et le « hot pants », short très court, elle s’est affranchie des conventions et du conservatisme. Ce film mêle des entretiens avec les contemporains de Mary Quant, de Vivienne Westwood à Edward Enninful, et des images d’archives retraçant la vie et l’œuvre de cette créatrice emblématique.

IT IS IN US ALL de Antonia Campbell-Hughes (Irish eye in Dinard)

Hamish arrive à Donegal, en Irlande, la ville natale de sa mère décédée depuis longtemps. Après un accident de voiture traumatisant, il se retrouve perdu sur cette terre inconnue et se lie d’amitié avec Evan, également impliqué dans l’accident. Grâce à la vivacité de ce jeune adolescent débridé, Hamish apprend à embrasser le caractère électrique et érotique de la vie, mais aussi le caractère dangereux de la rage et de la violence.

NOTHING COMPARES de Kathryn Ferguson (Irish eye in Dinard)

L’histoire de l’ascension phénoménale de Sinead O’Connor vers la célébrité mondiale et la façon dont sa personnalité emblématique a entraîné son exclusion du courant pop. En se focalisant sur ses paroles et ses actions prophétiques de 1987 à 1993, et à travers un regard féministe contemporain, Nothing Compares se penche sur l’héritage de cette pionnière intrépide.

THE QUIET GIRL de M Colm Bairéad (Irish eye in Dinard)

Cáit, 9 ans, a appris à se cacher aux yeux de son entourage, peinant à l’école et à la maison. Un été, elle est envoyée chez des parents éloignés. Lentement, sous la garde des Kinsella, Cáit s’épanouit et découvre une nouvelle façon de vivre. Mais dans une maison où les liens affectifs se développent et où il ne doit exister aucun secret, elle découvre une vérité douloureuse.

THE SPARROW de Michael Kinirons (Irish eye in Dinard)

Lorsque Kevin Coyle cause accidentellement la mort de son frère aîné Robbie, il garde le secret sur cette tragédie. Avec horreur, il contemple alors les conséquences de son mensonge. Le moineau qu’il garde enfermé dans sa chambre est la seule âme vivante à laquelle il peut se confesser. Alors que les événements échappent inévitablement à son contrôle, Kevin est contraint d’affronter la vérité de la manière la plus dramatique qui soit.

PIRATES de Reggie Yates (It’s raining men)

Le soir du nouvel an 1999, trois amis, jeunes adultes, s’aventurent dans les rues de Londres, déterminés à terminer l’année en beauté avant que leurs vies ne diffèrent irrémédiablement. Au volant d’une petite Peugeot 205, esquivant les petites amies et les gangs, Cappo, Two Tonne et Kidda sont prêts à tout pour se procurer des billets pour la meilleure fête du millénaire.

BOXING DAY de Aml Ameen (It’s raining men)

Le lendemain de Noël, Melvin, auteur britannique vivant en Amérique, rentre à Londres pour les vacances. Il présente alors Lisa, sa fiancée américaine, à son excentrique famille britannico-caribéenne. Leur relation est mise à l’épreuve quand elle découvre le monde que son fiancé a laissé derrière lui… C’est la première comédie romantique britannique mettant en scène des acteurs noirs.

IN FROM THE SIDE de Matt Carter (It’s raining men)

Les tensions sont vives dans un club de rugby gay de Londres : l’équipe est à court d’argent et divisée. Lors d’une soirée arrosée, deux joueurs de l’équipe, tout aussi attachés l’un à l’autre, s’engagent sans le savoir dans une liaison adultère. Les deux hommes doivent dissimuler leurs sentiments grandissants en conciliant leurs propres vulnérabilités et les démonstrations de machisme sur le terrain. Ou risquer de détruire le club qu’ils affectionnent.

THE OTHER FELLOW de Matthew Bauer (It’s raining men)

Bond, James Bond. Quelqu’un peut-il être jamais à la hauteur de ce nom ? 1952. En Jamaïque : lorsque l’auteur Ian Fleming a besoin d’un nom pour son agent secret raffiné et élégant, il en vole un à un ornithologue non averti et crée un phénomène de pop-culture sur le mâle alpha par excellence. 2022. L’année du 60e anniversaire de 007 à l’écran : le réalisateur Matthew Bauer part en mission dans le monde entier pour explorer l’impact durable, contrasté et très personnel d’hommes qui ont grandi avec le nom de James Bond. Ils partagent leur vie et leurs aventures.

CULTURE TRIBES | INA Programme (Section Eccentrics and free spirits)

LES TEDDY BOYS FRANCE | 1959 de Igor Barrère, Robert Valey Extrait de l’émission « 5 Colonnes à la Une »

Dans les années 50, les Teddys Boys terrorisent le centre de Londres. Ils créent un climat de violence, de haine et de racisme entre les communautés blanches.

LES MODS FRANCE | 1965 de Jean-Pierre Lajournade, Alain De Sedouy Extrait de la collection « 16 millions de jeunes »

Qui sont les Mods ? De nouveaux dandys de la banlieue de Londres, venus du milieu ouvrier. Aller au pub, regarder la télévision et acheter une voiture à crédit ? Très peu pour eux. Ils ont des coupes au bol, montent des groupes de rock. Rencontre avec de jeunes Anglais Mods, dont le manager des Who…

THE CLASH FRANCE | 1980 de Don Kent

Le mythique groupe britannique The Clash, mené par son charismatique leader Joe Strummer, électrise le Palace de son énergie insolente et rebelle. Punk is not dead !

Masterclass

ACTORS & ACTEURS : DEVENIR ACTEUR EN FRANCE ET OUTRE-MANCHE

Avec Oriane Deschamps et Paul-Henry Déchin

LES ÉTAPES DE FABRICATION D’UN FILM ANIMÉ par le Studio o2o

Binge Watch

This is Going to Hurt

Deux des institutions les plus sacrées du Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) et la BBC, sont au cœur du Binge Watch de l’édition 2022. Dans la série This is Going to Hurt d’Adam Kay, le talentueux Ben Wishaw (célèbre comme Q dans James Bond et comme étant la voix britannique de l’ours Paddington) joue un jeune médecin épuisé travaillant en service obstétrique dans un hôpital du NHS. Basé sur un best-seller, la BBC a adapté ses mémoires en une série à succès à la fois hilarante et tragique. Comme avec It’s a Sin, qui a rencontré un franc succès l’an dernier, nous montrerons les 7 épisodes de la série sur une journée, en 2 parties coupées par une pause déjeuner.

Festival des scolaires

Lors de l’édition 2021, le festival des scolaire a accueilli plus de 7000 élèves. En 2022, la semaine dédiée aux scolaires aura lieu du 19 au 23 septembre, dans six salles. En plus des projections habituelles, le Dinard Festival du Film Britannique souhaite faire sortir le cinéma de l’écran : tout d’abord en alliant musique et image avec un ciné-concert (deux courts métrages de Charlie Chaplin seront entièrement réorchestrés en direct par une formation musicale), puis en plongeant dans les coulisses du septième art à travers des ateliers révélant ses secrets de fabrications. Les films ont été choisis parmi les plus représentatifs du cinéma britannique récent. L’un d’eux, Limbo, a remporté les deux prix majeurs du festival de Dinard l’an passé. Days of The Bagnold Summer, lui aussi plébiscité par le public en 2021, est toujours inédit en salles et le festival des scolaires sera donc l’une des rares occasions de le voir sur grand écran.

Ateliers | Interventions

> Les ateliers Cinéma

(du CE2 au CM2)

> Ciné Concert – Charlie Chaplin

(Primaires, 6è & 5è)

Films

Le Petit Gruffalo de Uwe Heidschötter, Johannes Weiland

(Maternelles & CP)

4 enfants et moi de Andy de Emmony

(du CE1 à la 5è)

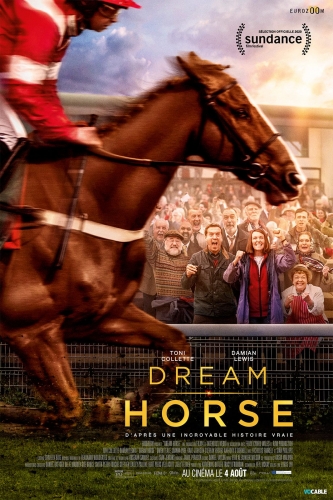

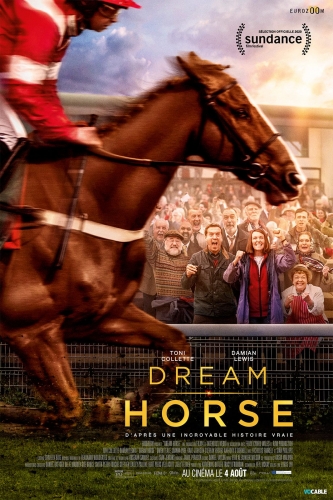

Dream Horse de Euros Lyn

(du CE2 à la 3è )

L’envolée de Eva Riley

(4è , 3è & lycées)

The King’s Man : Première Mission de Matthew Vaughn

(4è, 3è & lycées)

Belfast de Kenneth Branagh

(3è& lycées)

The Duke de Roger Michell

(Lycées)

Days of the Bagnold Summer de Simon Bird

(Lycées)

Boiling Point | The Chef de Philip Barantini

(Lycées)

Limbo de Ben Sharrock

(Terminales)

Accueil

Palais des Arts et du Festival – 2, bd Wilson

- Lundi 26 septembre de 14 h à 19 h

- Mardi 27 septembre de 10 h à 12 h 30 et 14 hà 19 h

- Du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre en journée continue

Billetterie

Sur www.dinardfestivaldufilm.fr à partir du lundi 12 septembre

Palais des Arts et du Festival – 2, bd Wilson

- Lundi 26 septembre de 14 h à 19 h

- Mardi 27 septembre de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h

- Du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre en journée continue

Tarifs : Plein 7 € | Réduit : 6 € (résidents, jeunes – 18 ans, étudiants munis de leur carte, solidarité : personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi)

5 salles pour accueillir les festivaliers :

- Émeraude Cinémas Dinard – 2, bd Albert 1er

- Palais des Arts et du Festival – Debussy,

Balneum – 2, bd Wilson

- Auditorium Stephan Bouttet – 6, rue Sadi Carnot

Boutiques

Palais des Arts et du Festival – 2, bd Wilson

- Lundi 26 septembre de 14 h à 19 h

- Mardi 27 septembre de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h

- Du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre en journée continue

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme – 2, bd Féart

En complément - Bonnes adresses :

-Mon article sur le Grand Hôtel Barrière de Dinard

- Mon article sur le Novotel Thalasso de Dinard (devenu cette année Emeria)