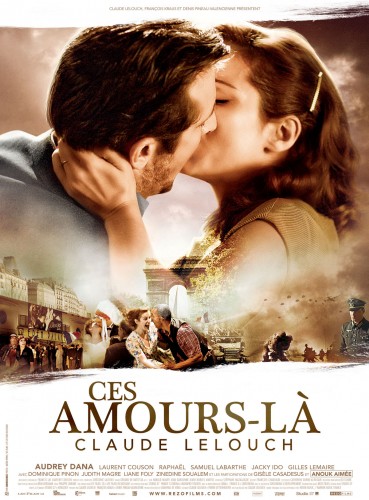

Critique de "Ces amours-là" de Claude Lelouch, ce 18 octobre, sur Ciné+ Emotion

Ce soir, ne manquez pas la diffusion de "Ces amours-là" de Claude Lelouch sur Ciné + Emotion. Retrouvez ma critique du film ci-dessous ainsi que celle du documentaire "D'un film à l'autre" qui ravira sans aucun doute ceux qui, comme moi, sont inconditionnels du cinéaste, et apprendra aux autres à mieux le connaître...

Lelouch. Prononcez ce nom dans un dîner et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. Les adorateurs d’un côté qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases toutes faîtes et récurrentes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. Les détracteurs de l’autre qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Avec « Roman de gare », les seconds s’étaient rapprochés des premiers, mais pour cela il aura auparavant fallu que le film soit au préalable signé d’un autre nom que le sien. Avec « Ces amours-là », il ravira sans doute à nouveau les premiers et agacera certainement les seconds, ce dernier film réunissant tout ce qui définit son cinéma. Et c’est bien normal puisque ce film est le cadeau qu’il s’est offert et qu’il offre à son public pour ses cinquante ans de carrière.

Pour évoquer ces cinquante ans de cinéma, il nous invite à suivre le destin flamboyant d’Ilva (Andrey Dana), ses malheurs et ses bonheurs démesurés sur cinq décennies d’histoire. Pour Ilva l’amour est plus important que tout. C’est par la plaidoirie de son avocat (Laurent Couson) et au rythme d’un orchestre symphonique que son destin, fait de bonheurs et tragédies tout aussi romanesques, nous est conté.

Des premiers plans en noir et blanc qui évoquent les débuts du cinéma au dernier sur les spectateurs sortant d’un cinéma projetant « Ces amours-là » , ce dernier film de Claude Lelouch est avant tout un hommage au cinéma, une manière de remercier son public de sa fidélité (l’exergue puis le dernier plan leur sont ainsi destinés), de faire le bilan de son existence cinématographique, lui, l’enfant juif que sa mère cachait dans un cinéma pendant la guerre et qui verra ainsi naitre sa passion et sa dévotion pour le cinéma qui non seulement illuminera sa vie mais la sauvera. Il s’amuse avec la mise en abyme pour nous parler de son histoire, d’histoires vraies qui l’ont marqué, mais aussi du cinéma qu’il aime.

Le père d’Ilva (Dominique Pinon) est projectionniste, beau prétexte pour évoquer les débuts du parlant avec « Le chanteur de jazz » ou pour nous montrer des extraits de classiques du cinéma : « Remorques » de Jean Grémillon, « Autant en emporte le vent » de Victor Fleming, « Le Jour se lève » et « Hôtel du Nord » de Marcel Carné sans parler d’une affiche très à propos du « Crime était presque parfait » d’Hitchcock. Et c’est avant tout ce qui m’a plu dans ce nouveau film : sa passion du cinéma qui transpire dans chaque plan, sa volonté de la partager avec nous, son regard toujours alerte et curieux, presque candide. Tant pis si cette naïveté, certes parfois maladroite, en hérisse certains.

L’amour du cinéma donc, un amour du cinéma qui passe par celui des acteurs. Et c’est là qu’il m’a bluffée. Dans ces scènes plus intimes ou ses fameux fragments de vérité et où l’émotion affleurent et nous emportent. Qu’importe si « Ces amours-là » souffre de quelques baisses de rythme, si la musique force parfois un peu trop l’émotion, si Claude Lelouch ne s’embarrasse pas de psychologie, il dessine la vie en grand, en romanesque et le jeu de ses acteurs qu’il dirige si habilement nous y fait croire (on comprend alors aisément le générique impressionnant des acteurs qui ont tourné pour lui et qui apparaissent à la fin).

Que ce soit dans une boîte de jazz avec Audrey Dana, Gilles Lemaire et Jacky Ido (ce dernier est pour moi LA révélation) où plus rien d’autre, malgré la foule et le bruit, ne semble exister que leurs sentiments naissants ou au siège de la Gestapo entre Samuel Labarthe, nazi jouant la Marseillaise et Audrey Dana (qui m’a rappelée la fameuse scène de la Marseillaise dans « Casablanca » de Michael Curtiz), Lelouch nous fait retenir notre souffle comme si la scène se déroulait réellement sous nos yeux, sans doute l’effet de sa fameuse méthode qui consiste à souffler le texte aux acteurs pour créer l’effet de surprise. Des acteurs filmés en gros plan dont sa caméra bienveillante traque l’éclat, l’émotion, la vie, la faille, la magie. Raphaël fait ses débuts plus que prometteurs de même que le musicien Laurent Couson, Dominique Pinon devient à nouveau beau sous l’œil de Claude Lelouch, Judith Magre et Anouk Aimée nous émeuvent en quelques plans. Audrey Dana confirme la confiance que Lelouch a placée en elle, invariablement juste, incarnant ce personnage à la fois courageux et désinvolte, grave et insouciant, volontaire et soumis aux hasards de l’existence. Et il en fallait du culot pour dire à des Français de jouer des Allemands ou des Américains et de l’audace pour prétendre retracer 50 ans d’Histoire en deux heures, et pour tourner le tout en Roumanie.

Avec « Ces amours-là », Lelouch signe une fresque nostalgique ; une symphonie qui s’achève sur une note d’espoir ; la bande originale de son existence cinématographique qui évite l’écueil du narcissisme en guise de remerciements au cinéma, à la musique, à son public, à ses acteurs ; un film joliment imparfait qui met en exergue les possibles romanesques de l’existence ; un film jalonné de moments de grâce, celle des acteurs avant tout à qui ce film est une déclaration d’amour émouvante, passionnée et de ce point de vue entièrement réussie

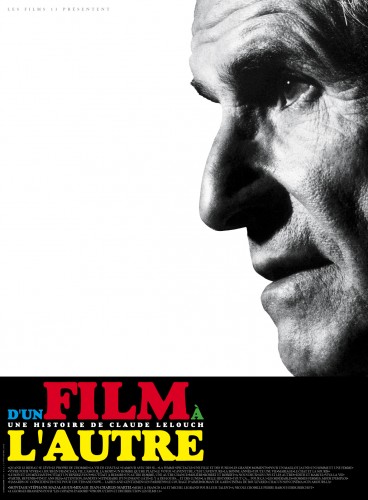

En bonus, critique de l'excellent documentaire "D'un film à l'autre" (à voir absolument si vous aimez le cinéma de Claude Lelouch)

En mars dernier, dans les locaux des Films 13 était organisée une projection du documentaire « d’Un film à l’autre » suivie d’un débat avec Claude Lelouch.

Le cinéma de Claude Lelouch a bercé mon enfance. D’ailleurs, moi dont la passion pour le cinéma a été exacerbée à et par Deauville, j’étais presque « condamnée » à aimer son cinéma indissociable de cette ville qu’il a magnifiquement immortalisée.

Lelouch. Prononcez ce nom et vous verrez immédiatement l’assistance se diviser en deux. Les adorateurs d’un côté qui aiment : ses fragments de vérité, ses histoires d’amour éblouissantes, sa vision romanesque de l’existence, sa sincérité, son amour inconditionnel du cinéma, ses phrases récurrentes, une musique et des sentiments grandiloquents, la beauté parfois cruelle des hasards et coïncidences. Les détracteurs de l’autre qui lui reprochent son sentimentalisme et tout ce que les premiers apprécient, et sans doute de vouloir raconter une histoire avant tout, que la forme soit au service du fond et non l’inverse. Je fais partie de la première catégorie et tant pis si pour cela je dois subir la condescendance des seconds. Le cinéma est pour moi avant tout affaire de passion, de sincérité, d’audace et quoiqu’en disent ses détracteurs, le cinéma de Claude Lelouch se caractérise par ces trois éléments comme le démontre magnifiquement de documentaire « D’un film à l’autre » réalisé à l’occasion des 50 ans des films 13. Un documentaire qui résume un demi-siècle de cinéma du « Propre de l’homme » à « Ces amours-là ».

Ayant lu l’autobiographie de Claude Lelouch (« Itinéraire d’un enfant très gâté », Robert Laffont) que je vous recommande et ayant vu un grand nombre de ses films, j’ai néanmoins appris pas mal d’anecdotes et an ai réentendu d’autres comme l’histoire de la rencontre de ses parents auquel fera formidablement écho la remise de son Oscar des années plus tard (je vous laisse la découvrir si vous ne connaissez pas l’anecdote). Magnifique hasard à l’image de ceux qu’il met en scène.

Un parcours fait de réussites flamboyantes et d’échecs retentissants. « C’est plus difficile aujourd’hui de sortir d’un échec, aujourd’hui la terre entière est au courant. A l’époque, cela restait confidentiel. Derrière un échec on peut rebondir autant qu’on veut si on ne demande rien aux autres. Etant donné que j’ai toujours été un spécialiste du système D, j’ai toujours trouvé le moyen de tourner des films » a-t-il précisé lors du débat.

La plus flamboyante de ses réussites fut bien sûr « Un homme et une femme », palme d’or à Canes en 1966, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario parmi 42 récompenses … à 29 ans seulement! Film que Claude Lelouch a, comme souvent réalisé, après un échec. Ainsi le 13 septembre 1965, désespéré, il roule alors vers Deauville où il arrive la nuit, épuisé. Réveillé le matin par le soleil, il voit une femme depuis sa voiture, elle marche sur la plage avec un enfant et un chien. Sa « curiosité est alors plus grande que la tristesse ». Il commence à imaginer ce que peut faire cette femme sur cette plage, avec son enfant, à cette heure matinale. Cela donnera « Un homme et une femme », la rencontre de deux solitudes blessées qui prouve que les plus belles histoires sont les plus simples et que la marque du talent est de les rendre singulières et extraordinaires.

Une histoire que vous redécouvrirez parmi tant d’autres comme les derniers instants de Patrick Dewaere, et puis des tas d’autres hasards et coïncidences et d’histoires sur les uns et les autres que Lelouch nous raconte en voix off, avec passion et sincérité, comme un film, celui de son existence, une existence à 100 à l’heure, à foncer et ne rien regretter à l’image de son court-métrage « C'était un rendez-vous » qui ouvre le documentaire. L’histoire d’une vie et une histoire, voire une leçon, de cinéma. Claude Lelouch souligne notamment l’importance de la musique tellement importante dans ses films : « L’image, c’est le faire-valoir de la musique ». « Chaque nouvelle invention modifie l’écriture cinématographique. Mes gros plans c’est ma dictature, et les plans larges c’est ma démocratie, et pas de plan moyen. » a-t-il précisé lors du débat. « Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui va très vite et on n’a plus le temps de lire le mode d’emploi alors que de mon temps on avait le temps de lire le mode d’emploi mais il y a quelque chose qui n’a pas fait de progrès c’est l’amour. La montée et la descente d’une histoire d’amour m’ont toujours fasciné. »

Claude Lelouch est né avec la Nouvelle Vague qui ne l’a jamais reconnu sans doute parce que lui-même n’avait « pas supporté que les auteurs de la Nouvelle Vague aient massacré Clouzot, Morgan, Decoin, Gabin », tous ceux qui lui ont fait aimer le cinéma alors qu’il trouvait le cinéma de la Nouvelle Vague « ennuyeux ».

Quel bonheur de revoir Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret, Yves Montand, Annie Girardot, Jean Louis Trintignant, Anouk Aimée, Fabrice Luchini Evelyne Bouix, Catherine Deneuve, Lino Ventura, Fanny Ardant, Francis Huster, Alessandra Martines, tantôt irrésistibles ou bouleversants, parfois les deux, magnifiés par la caméra de Claude Lelouch qui sait si bien, par sa manière si particulière de tourner et surtout de diriger les acteurs, capter ces fameux fragments de vérités. « Les parfums de vérité plaisent au public français. Donner la chair de poule, c’est l’aristocratie de ce métier. » Comment ne pas être ému en revoyant Annie Girardot dans « Les Misérables » (qui lui vaudront ce César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 1996, et sa déclaration d’amour éperdue au cinéma ), Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina dans « Itinéraire d’une enfant gâté » ? Des extraits comme autant de courts-métrages qui nous laissent un goût d’inachevé et nous donnent envie de revoir ses films.

« Il n’y a pas de vraies rencontres sans miracles » d’après Claude Lelouch et chacun de ces miracles en a donné un autre, celui du cinéma. «L’idée était de raconter l’histoire des films 13 et comment je suis allée d’un miracle à l’autre car un film est toujours un miracle. »

Alors tant pis si une certaine critique continue de le mépriser (il y est habitué lui dont un critique clairvoyant disait à ses débuts "Claude Lelouch... Souvenez-vous bien de ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler.") voire les professionnels de la profession (cf son absence aux derniers César…) car comme il le dit lui-même : « Un seul critique qui compte sur moi, c’est le temps qui passe ».

Alors si comme moi, vous aimez le cinéma de Claude Lelouch et les fragments de vérités, si vous croyez aux hasards et coïncidences, fussent-ils improbables, précipitez-vous pour découvrir ce documentaire qui sortira forcément un 13…le 13 avril 2011 qui est aussi la leçon d’une vie d’un homme qui a su tirer les enseignements de ses succès et surtout de ses échecs et d’un cinéaste qui a tellement sublimé l’existence et les acteurs, ce dont témoigne chaque seconde de ce documentaire passionnant, itinéraire d'un enfant gâté, passionné fou de cinéma.