Critique de LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE de Thierry Klifa (au cinéma le 29.10.2025)

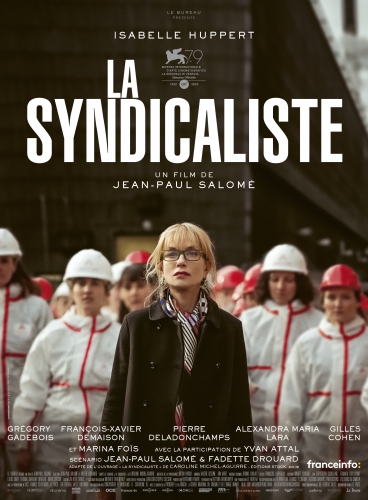

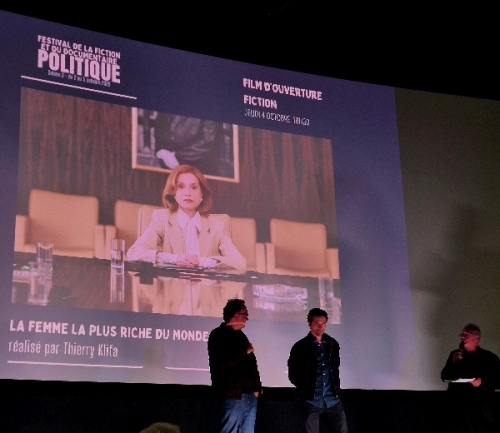

Le dernier film de Thierry Klifa, à découvrir au cinéma le 29 octobre 2025, était projeté en ouverture du Festival de la Fiction et du Documentaire Politique de La Baule (dont vous pouvez lire mon compte-rendu, ici) après avoir été présenté au dernier Festival de Cannes, hors compétition. Neuf ans après Elle de Paul Verhoeven, Isabelle Huppert et Laurent Lafitte sont de nouveau réunis à l’écran avec des personnages dont la relation (bien que très différente) est, cette fois encore, aussi insaisissable que dérangeante. La comparaison s’arrête là…

"La femme la plus riche du monde" de Thierry Klifa en ouverture du Festival de la Fiction et du Documentaire Politique de La Baule.

La femme la plus riche du monde se nomme Marianne Farrère (Isabelle Huppert). Avec l’écrivain photographe Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte), cela n'était censé durer que le temps d’une séance photos pour un magazine. Mais voilà, un coup de foudre amical les emporte. Dans leur ombre se trouve une héritière méfiante qui se bat pour être aimée (Marina Foïs). Mais aussi un majordome aux aguets qui en sait plus qu'il n’en dit (Raphaël Personnaz). Et des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis.

Après Tout nous sépare et son documentaire André Téchiné, cinéaste insoumis, avec Les rois de la piste, Thierry Klifa avait souhaité se tourner vers la comédie. Comme toujours, il nous parlait de la famille et, comme souvent, de la figure maternelle.

Flashback. Dans l’excellent Tout nous sépare (2017), Thierry Klifa joue et jongle avec les codes du film noir et de la chronique sociale, entre Chabrol et Corneau, avec la légende que transporte avec elle son actrice principale (Deneuve, dans le rôle de la mère, magistrale). Un film qui assume son côté romanesque et qui confronte deux réalités, deux mondes, deux fragilités.

Auparavant, dans son troisième film, Les yeux de sa mère (2011), après Une vie à t’attendre (2003) et Le héros de la famille (2006), Thierry Klifa, après s’être intéressé au père dans Le héros de la famille, (avec son coscénariste Christopher Thompson avec qui il a également coécrit le premier film en tant que réalisateur de ce dernier Bus Palladium) s’intéressait déjà à la mère, qu’elle soit présente ou absente. Le film est aussi un savant jeu de miroirs et mises en abyme. Entre Catherine Deneuve qui incarne une star du petit écran et Catherine Deneuve, star de cinéma. Entre Géraldine Pailhas, ancienne danseuse qui incarne une danseuse étoile. Entre l’écrivain dans le film qui infiltre la vie des autres et le cinéaste qui, par définition, même involontairement, forcément, la pille aussi un peu. Entre l’écrivain voyeur de la vie des autres et le spectateur qui l’est aussi. Hommage au mélodrame donc mais aussi aux acteurs, et à la mère chère au cinéma d’Almodovar dont une lumineuse représentante figure dans ce film en la personne de Marisa Paredes. Mère absente, qui abandonne, de substitution, adoptive, ou même morte. Les yeux de sa mère est aussi un thriller sentimental qui instaure un vrai suspense et qui n’est néanmoins jamais meilleur que lorsqu’il prend le temps de se poser, de regarder en face « les choses de la vie » et de laisser l’émotion surgir comme dans un très beau montage parallèle qui reflète au propre comme au figuré la filiation du courage.

Dans Les rois de la piste, la mère est de nouveau à l’honneur. Flamboyante et toxique. Agaçante et irrésistible. Charmante et exaspérante. Impertinente et séduisante. Cinglante et attendrissante. Fanny Ardant apporte au personnage de Rachel sa voix inimitable, sa fantaisie, sa folie réjouissante et prouve qu’elle peut encore nous étonner, que la Mathilde de La Femme d’à côté, l’étrange étrangère incandescente, impétueuse et fragile du film de Truffaut au prénom d’héroïne de Stendhal, ou l’irrésistible Barbara de son Vivement dimanche ! (d’ailleurs cité ici) peut être aussi époustouflante, fantasque, attendrissante, excentrique, éblouissante, follement séduisante, infiniment libre, à la fois menteuse et si vraie, gaiment tonitruante comme son rire. Elle peut tout se permettre (même aller un peu trop loin) sans jamais perdre l’empathie du spectateur. Elle est à l’image de ce film : gaie, tendrement cruelle, lumineuse, légèrement mélancolique, joyeusement excessive. Sincère tout en ayant l’air de mentir et inversement.

Ici, la mère est une héritière lassée de tout qui revit grâce à la rencontre avec un écrivain photographe opportuniste. Cette histoire est librement inspirée de l’affaire Bettencourt. Rappelez-vous : en 2016, attaqué par la fille de Liliane Bettencourt, héritière et première actionnaire de L’Oréal, l’écrivain-photographe François-Marie Banier avait été condamné pour abus de faiblesse à quatre ans de prison avec sursis et 375000 euros d’amende.

Comme toujours chez le cinéaste cinéphile Thierry Klifa, ce film se situe à la frontière des genres, entre la comédie et la satire de la bourgeoisie, avec des accents de drame (de la solitude). Mais aussi des zones d’ombre, liées à l’Histoire et l’histoire de la famille, celles du passé collaborationniste et antisémite de certains membres.

Même si le terme est galvaudé, je n’en vois pas d’autre pour définir ce film : jubilatoire. Grâce à des dialogues ciselés et savoureux, et une interprétation de Lafitte en opportuniste insolent, désinvolte, flamboyant, détestable, grossier, rustre, absolument exceptionnelle, qui a elle seule vaut le détour. Malgré les traits de caractère excessifs de son personnage, il relève le défi de n’être jamais caricatural. Les répliques cinglantes, les gestes obscènes et la fantaisie savamment cruelle de Fantin sont particulièrement délectables, même s'il sera pris à son propre piège, et peut-être finalement la première victime de son petit jeu cynique et cupide.

Tous les personnages semblent finalement en mal d’amour, de la fille méprisée au gendre incarné par Mathieu Demy ("caution juive" pour tenter de faire oublier que le fondateur de la marque fut un ancien collaborateur) à l’énigmatique majordome interprété par Raphaël Personnaz, dont une fois de plus ( comme dans ce film ou comme dans Bolero dans lequel son jeu sobre mais habité et convaincant, nous fait entrer magistralement dans la tête de Ravel tout en reflétant son mystère, son introversion, sa droiture physique et morale, sa délicatesse, sa retenue mais aussi son insatisfaction perfectionniste, un rôle pour lequel il aurait amplement mérité le César du meilleur acteur) le jeu sensible apporte un supplément d’âme, de malice, de sensibilité, et de nuance à son personnage. Fantin prend un malin plaisir à l'humilier, peut-être parce qu’il vient du même milieu que lui et représente ce qu’il aurait pu devenir, ce qu’il méprise en lui-même. Le majordome reste digne, malgré tout. Ce sera le seul personnage finalement intègre de ce théâtre des vanités. Il en sera évincé, sacrifié. Mathieu Demy et André Marcon, respectivement dans le rôle du gendre et du mari de "La femme la plus riche du monde" sont également parfaits, notamment dans leur aveuglement feint et intéressé.

Le film est visuellement splendide, là aussi sans jamais être caricatural (la vraie richesse se fait discrète), entre Ozon et Chabrol dans le ton, d’une ironie savoureuse, faisant exploser les codes de bonne conduite bourgeois. Klifa livre là un de ses meilleurs films, et donne à Isabelle Huppert un de ses rôles les plus marquants (et pourtant sa carrière n’en manque pas : elle est ici désopilante), celui d’une milliardaire qui se prend d’une amitié affectueuse et aveugle (quoique…) pour cet être qui lui fait retrouver une insouciance presque enfantine, en défiant toutes les conventions de son milieu, et en osant tout, y compris lui demander de changer intégralement sa décoration, ou de lui faire des chèques d’un montant astronomique (certes dérisoire à l’échelle de la fortune de la milliardaire).

Un scénario signé Thierry Klifa, Cédric Anger, Jacques Fieschi (un trio de scénaristes royal, ce dernier, accessoirement scénariste de mon film préféré, vient d’être récompensé au Festival Cinéroman de Nice, récompense amplement méritée pour celui qui est pour moi le plus grand scénariste français).

Une fois de plus, comme dans les autres films de Klifa, la musique joue un rôle primordial (notamment dans une scène de discothèque que je vous laisse découvrir). Tout nous sépare avait ainsi été récompensé au Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (meilleur film, meilleure interprétation masculine pour Nekfeu et Nicolas Duvauchelle et meilleure musique pour Gustavo Santaolalla). Dans Les rois de la piste, c’était déjà Alex Beaupain qui était à la manœuvre. Bien qu’ayant conçu les musiques des trois pièces de théâtre de Thierry Klifa, c’était la première fois que les deux hommes travaillaient ensemble pour le cinéma. La musique était ludique, inspirée par les différents genres auxquels appartient le film -policier, comédie, amour, espionnage- et les compositeurs qui en sont indissociables (Legrand, Mancini, Delerue, Barry). Plus d’une heure de musique au cours de laquelle Alex Beaupain s’amusait et s’inspirait des musiques de genres cinématographiques dans lesquels le film fait une incursion, du film noir à la comédie. Alex Beaupain avait également écrit les (magnifiques) chansons que chantent les comédiens du film, celle de Duvauchelle (une idée de ce dernier), et de Fanny Ardant, pour le générique de fin. Cette fois, pour La femme la plus riche du monde, la musique d’Alex Beaupain, teintée de notes joyeuses et railleuses, fait aussi parfois songer à celle de Morricone pour I comme Icare.

Sont à noter également le travail de reconstitution remarquable de la cheffe décoratrice Eve Martin, de la cheffe costumière Laure Villemer, et la photographie splendide de Hichame Alaouié.

De cette histoire dont on aurait pu penser a priori que l’univers qu’elle dépeint nous aurait tenus à distance, Klifa et ses scénaristes ont extrait un récit universel, le portrait d’un petit monde théâtral, qui n’en est pas moins cinégénique et réjouissant à suivre, avec ses personnages monstrueux et fragiles, excessifs et fascinants, entourés et désespérément seuls. Un chaos réjouissant. Une tendresse, aussi féroce soit-elle, qui était comme une respiration dans ce monde compassé qui en est tant dépourvu. Une parenthèse au milieu de l’ennui et de la solitude. Comme une sortie au théâtre pour découvrir une pièce avec un protagoniste avec une personnalité et une présence telles que sa disparition de la scène fait apparaître la vie plus terne encore, surtout pour Marianne qui se retrouve face à elle-même, dégrisée après cette ivresse ébouriffante. On se souvient alors de cette réponse à une question de sa fille : « Tu veux savoir si je t’aime ? Je ne sais pas si je t’aime. » Les portes de la prison dorée viennent de se refermer. Comme un boomerang. Jubilatoire, vous dis-je !