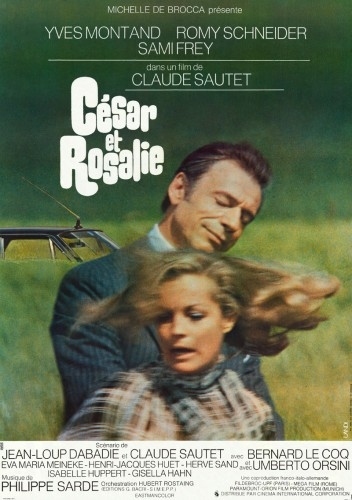

A l'occasion du 50ème anniversaire du film, le Festival de Cabourg a souhaité rendre hommage à ce chef-d'œuvre du cinéma romantique qu'est César et Rosalie de Claude Sautet en lui consacrant l'affiche de sa 36ème édition. Vous pourrez également redécouvrir ce film à La Cinémathèque, ce samedi 19 mars, dans le cadre de l'exposition consacrée à Romy Schneider.

Vous pouvez également retrouver ma critique de César et Rosalie, ci-dessous.

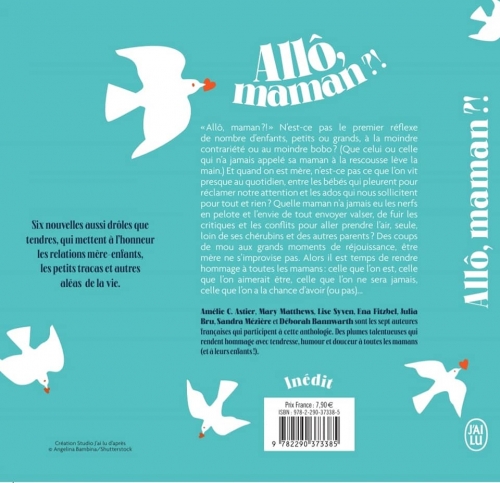

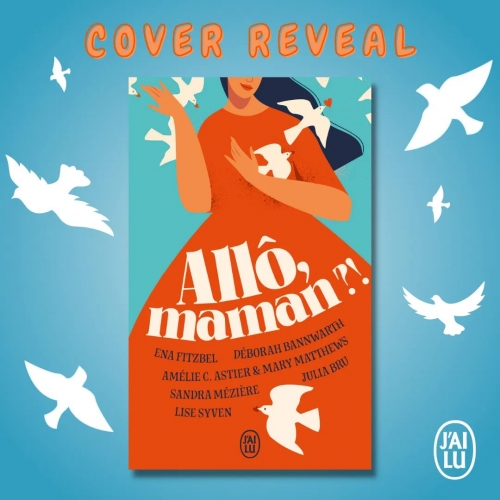

Je vous informerai de la suite de la programmation de cette édition 2022 des Journées romantiques de Cabourg, un festival dont j'avais eu le plaisir de faire partie du jury des courts-métrages en 2002. Vous pouvez également le retrouver dans une des nouvelles de mon recueil de 16 nouvelles sur le cinéma, Les illusions parallèles (Editions du 38).

CRITIQUE de CESAR ET ROSALIE de Claude Sautet

Il y a les cinéastes qui vous font aimer le cinéma, ceux qui vous donnent envie d'en faire, ceux qui vous font appréhender la vie différemment, voire l'aimer davantage encore. Claude Sautet, pour moi, réunit toutes ces qualités.

Certains films sont ainsi comme des rencontres, qui vous portent, vous enrichissent, vous influencent ou vous transforment même parfois. Les films de Claude Sautet, pour moi, font partie de cette rare catégorie et de celle, tout aussi parcimonieuse, des films dont le plaisir à les revoir, même pour la dixième fois, est toujours accru par rapport à la première projection. J'ai beau connaître les répliques par cœur, à chaque fois César et Rosalie m'emportent dans leur tourbillon de vie joyeusement désordonné, exalté et exaltant.

Claude Beylie parlait de « drame gai » à propos de César et Rosalie, terme en général adopté pour la Règle du jeu de Renoir, qui lui sied également parfaitement. Derrière l'exubérance et la truculence de César, on ressent en effet la mélancolie sous-jacente. César donc c'est Yves Montand, un ferrailleur qui a réussi, vivant avec Rosalie (Romy Schneider) divorcée d'Antoine (Umberto Orsini), et qui aime toujours David (Sami Frey), un dessinateur de bandes dessinées, sans cesser d'aimer César. Ce dernier se fâche puis réfléchit et abandonne Rosalie à David. Des liens de complicité et même d'amitié se tissent entre les deux hommes si bien que Rosalie, qui veut être aimée séparément par l'un et par l'autre, va tenter de s'interposer entre eux, puis va partir...

Dans ce film de 1972, qui fut souvent comparé à Jules et Jim de Truffaut, on retrouve ce qui caractérise les films de Claude Sautet : les scènes de café, de groupe et la solitude dans le groupe, la fugacité du bonheur immortalisée, l'implicite dans ce qui n'est pas- les ellipses- comme dans ce qui est-les regards- (Ah, ces derniers regards entre les trois personnages principaux! Ah, le regard de David lorsque l'enfant passe des bras de Rosalie à ceux de César, scène triangulaire parfaitement construite!).

Sur la tombe de Claude Sautet au cimetière Montparnasse, il est écrit : « Garder le calme devant la dissonance », voilà probablement la phrase qui définirait aussi le mieux son cinéma : d'abord parce que son cinéma est un cinéma de la dissonance, de l'imprévu, de la note inattendue dans la quotidienneté (ici, l'arrivée de David) et ensuite parce que cette épitaphe fait référence à la passion de Claude Sautet pour la musique. Claude Sautet a ainsi été critique musical au journal « Combat », un journal de la Résistance, il avait ainsi une vraie passion pour le jazz et pour Bach, notamment. Il a par ailleurs consacré un film entier à la musique, « Un cœur en hiver », (d'après un recueil de nouvelles de Lermontov : « Un héros de notre temps ») le meilleur selon moi tant les personnages y sont ambivalents, complexes, bref humains, et tout particulièrement le personnage de Stéphane interprété par Daniel Auteuil, le « cœur en hiver », pouvant donner lieu à une interprétation différente à chaque vision du film. Le tempo de ses films est ainsi réglé comme une partition musicale, impeccablement rythmée, une partition dont on a l'impression qu'en changer une note ébranlerait l'ensemble de la composition. C'est évidemment aussi le cas dans « César et Rosalie ».

« L'unité dans la diversité ». Pour qualifier le cinéma de Claude Sautet et l'unité qui le caractérise malgré une diversité apparente, nous pourrions ainsi paraphraser cette devise de l'Union européenne. Certes a priori, « L'arme à gauche » est un film très différent de « Vincent, François, Paul et les autres », pourtant si son premier film « Classe tous risques » est un polar avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo (« Bonjour sourire », une comédie, a été renié par Claude Sautet qui n'en avait assuré que la direction artistique), nous pouvons déjà y trouver ce fond de mélancolie qui caractérise tous ses films. Tous ses films se caractérisent d'ailleurs aussi par le suspense (il était fasciné par Ford et Hawks ) : le suspense sentimental avant tout, concourant à créer des films toujours haletants et fascinants. Claude Sautet citait ainsi souvent la phrase de Tristan Bernard : « il faut surprendre avec ce que l'on attend ». On ne peut certainement pas reprocher au cinéma de Claude Sautet d'être démesurément explicatif, c'est au contraire un cinéma de l'implicite, des silences et du non-dit. Pascal Jardin disait de Claude Sautet qu'il « reste une fenêtre ouverte sur l'inconscient ».

Dans « Nelly et M. Arnaud » se noue ainsi une relation ambiguë entre un magistrat à la retraite, misanthrope et solitaire, et une jeune femme au chômage qui vient de quitter son mari. Au-delà de l'autoportrait ( Serrault y ressemble étrangement à Sautet ), c'est l'implicite d'un amour magnifiquement et pudiquement esquissé, composé jusque dans la disparition progressive des livres d'Arnaud, dénudant ainsi sa bibliothèque et faisant référence à sa propre mise à nu. La scène pendant laquelle Arnaud regarde Nelly dormir, est certainement une des plus belles scènes d'amour du cinéma: silencieuse, implicite, bouleversante. Le spectateur retient son souffle, le suspense, presque hitchcockien y est à son comble. Sautet a atteint la perfection dans son genre, celui qu'il a initié: le thriller des sentiments.

Les films de Sautet ont tous des points communs : le groupe, (dont « Vincent, François, Paul et les autres » est le film emblématique), des personnages face à leurs solitudes malgré ce groupe, des scènes de café,( « A chaque film, avouait Sautet, je me dis toujours : non, cette fois tu n'y tournes pas. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher. Les cafés, c'est comme Paris, c'est vraiment mon univers. C'est à travers eux que je vois la vie. Des instants de solitude et de rêvasseries. ») les personnages filmés à travers les vitres de ces mêmes cafés, des scènes de pluie qui sont souvent un élément déclencheur, des scènes de colère (peut-être inspirées par les scènes de colère incontournables dans les films de Jean Gabin, Sautet ayant ainsi revu « Le jour se lève » ...17 fois en un mois!), des femmes combatives souvent incarnées par Romy Schneider puis par Emmanuelle Béart, des fins souvent ouvertes et avant tout un cinéma de personnages : César, Rosalie, Nelly, Arnaud, Vincent, François, Paul, Max, Mado, ...et les autres, des personnages égarés affectivement et/ou socialement, des personnages énigmatiques et ambivalents.

Claude Sautet, en 14 films, a imposer un style, des films inoubliables, un cinéma du désenchantement enchanteur, d'une savoureuse mélancolie, de l'ambivalence et de la dissonance jubilatoires, une symphonie magistrale dont chaque film est un morceau unique indissociable de l'ensemble. Il a signé aussi bien des "drames gais" avec « César et Rosalie », ou encore le trop méconnu, fantasque et extravagant « Quelques jours avec moi », un film irrésistible, parfois aux frontières de l'absurde, mais aussi des films plus politiques notamment le très sombre « Mado » dans lequel il dénonce l'affairisme et la corruption...

« Les films de Claude Sautet touchent tous ceux qui privilégient les personnages par rapport aux situations, tous ceux qui pensent que les hommes sont plus importants que ce qu'ils font (..). Claude Sautet c'est la vitalité. », disait Truffaut. Ainsi, personne mieux que Claude Sautet ne savait et n'a su dépeindre des personnages attachants, fragiles mais si vivants (à l'exception de Stephan interprété par Daniel Auteuil dans Un cœur en hiver, personnage aux émotions anesthésiées quoique...) comme le sont César et Rosalie.

Ici au contraire ce n'est pas « un cœur en hiver », mais un cœur qui bat la chamade et qui hésite, celui de Rosalie, qui virevolte avec sincérité, et qui emporte le spectateur dans ses battements effrénés. Et effectivement on retrouve cette vitalité, celle de la mise en scène qui épouse le rythme trépidant de César face au taciturne David. César qui pourrait agacer ( flambeur, gouailleur, lâche parfois) face à la fragilité et la discrétion de l'artiste David. Deux hommes si différents, voire opposés, dans leur caractérisation comme dans leur relation à Rosalie que Sautet dépeint avec tendresse, parfois plutôt une tendre cruauté concernant César.

Là se trouve la fantaisie, dans ce personnage interprété magistralement par Yves Montand, ou dans la relation singulière des trois personnages, si moderne. Un film qui n'est pas conventionnel jusque dans sa magnifique fin, ambiguë à souhait. Sans effets spéciaux. Simplement par la caractérisation ciselée de personnages avec leurs fêlures et leur déraison si humaines.

On a souvent dit de Claude Sautet était le peintre de la société des années 70 mais en réalité la complexité des sentiments de ses personnages disséquée avec une rare acuité est intemporelle. S'il est vrai que la plupart de ses films sont des tableaux de la société contemporaine, notamment de la société d'après 1968, et de la société pompidolienne, puis giscardienne, et enfin mitterrandienne, ses personnages et les situations dans lesquelles il les implique sont avant tout universels, un peu comme « La Comédie Humaine » peut s'appliquer aussi bien à notre époque qu'à celle de Balzac.

« César et Rosalie » est un film à l'image de son personnage principal qui insuffle ce rythme précis et exalté : truculent et émouvant, mélancolique et joyeux, exubérant et secret. Un film intemporel et libre, qui oscille entre le rire et les larmes, dans lequel tout est grave et rien n'est sérieux (devise crétoise, un peu la mienne aussi). Un film délicieusement amoral que vous devez absolument voir ou revoir ne serait-ce que pour y voir deux monstres sacrés (Romy Schneider et Yves Montand, l'une parfaite et resplendissante dans ce rôle de femme riche de contradictions moderne, amoureuse, indépendante, enjouée, et triste, incarnant à elle seule les paradoxes de ce « drame gai » ; l'autre hâbleur, passionné, cabotin, bavard, touchant face à Samy Frey silencieux, posé, mystérieux, séduisant mais tous finalement vulnérables, et les regards traversés de voiles soudains de mélancolie ) au sommet de leur art et pour entendre des dialogues aussi incisifs, précis que savoureux (comme pour le scénario également cosigné par Jean-Loup Dabadie)...

Claude Sautet disait lui-même que ses films n'étaient pas réalistes mais des fables. Son univers nous envoûte en tout cas, et en retranscrivant la vie à sa « fabuleuse » manière, il l'a indéniablement magnifiée. Certains lui ont reproché son classicisme, pour le manque de réflexivité de son cinéma, comme on le reprocha aussi à Carné dont Sautet admirait tant « Le jour se lève. » On lui a aussi reproché de toujours filmer le même milieu social (bourgeoisie quinquagénaire et citadine). Qu'importe ! Un peu comme l'ours en peluche du « Jour se lève » qui a un œil qui rit et un autre qui pleure, nous ressortons de ses films, entre rires et larmes, bouleversés, avec l'envie de vivre plus intensément encore car là était le véritable objectif de Claude Sautet : nous « faire aimer la vie »...et il y est parvenu, magistralement. Personne après lui n'a su nous raconter des « histoires simples » aux personnages complexes qui nous parlent aussi bien de « choses de la vie ».

Retrouvez également ma critique du film Les choses de la vie de Claude Sautet, ici.

Retrouvez ma critique de Un cœur en hiver de Claude Sautet, ici.