Conférence de presse de MyFrenchFilmFestival au Ministère de la Culture

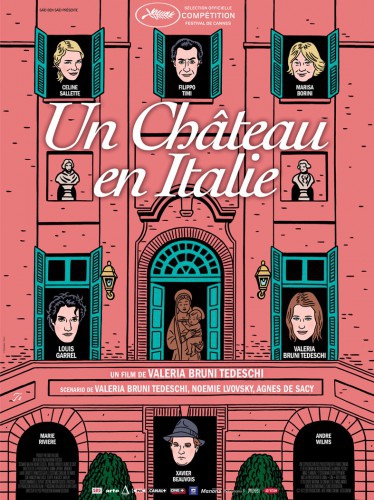

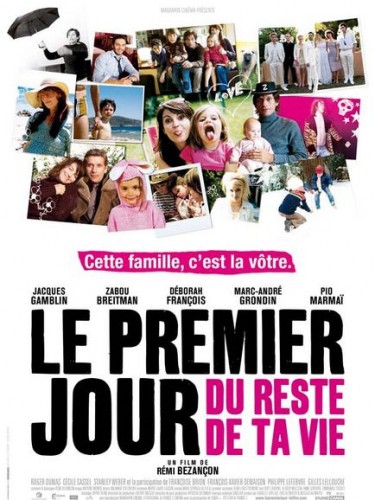

Ce matin, j'étais au Ministère de la Culture pour la conférence de presse de MyFrenchFilmFestival.com. Cliquez sur la photo ci-dessous pour lire mon article concernant la conférence de presse et le programme du festival (sur Inthemoodforfilmfestivals.com.)