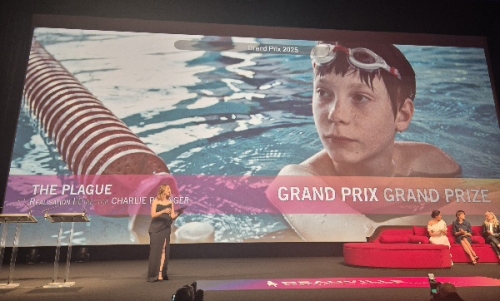

Critique – L’ÉTRANGER de François Ozon (au cinéma le 29.10.2025)

Comment adapter un roman considéré comme quasiment impossible à transcrire à l’écran et sur lequel des millions de lecteurs ont projeté leur propre vision et leur interprétation ? Comment adapter un livre dans lequel s’exprime à la première personne un anti-héros aussi opaque ? Comment adapter le style épuré de Camus à l’écran et le traduire en langage cinématographique ?

L’Étranger est le premier roman d’Albert Camus, paru en 1942, s’inscrivant dans le cycle de l’Absurde, une tétralogie composée de Caligula, Le Mythe de Sisyphe et Le Malentendu.

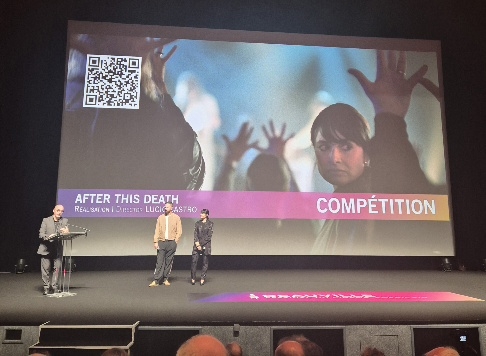

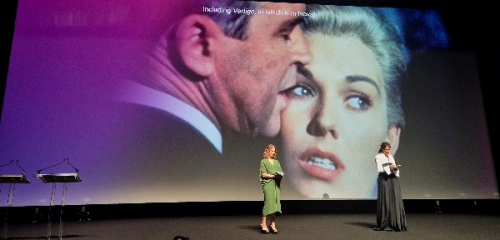

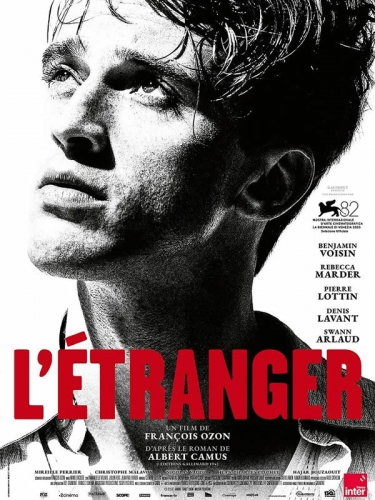

Presque soixante ans après l’adaptation de Visconti (1967) avec Marcello Mastroianni et Anna Karina, François Ozon s’est donc attelé à la périlleuse adaptation de ce monument de la littérature, l’un des trois romans francophones les plus lus au monde. Le film fut présenté à la Mostra de Venise 2025.

Aussi réussies soient des adaptations de chefs-d’œuvre de la littérature, il est quasiment impossible de rivaliser avec les œuvres originelles : qui pensera à un film quand on évoque le titre de Madame Bovary malgré les multiples interprétations cinématographiques auxquelles le roman de Flaubert a donné lieu ? Là n’est pas d’ailleurs la mission du cinéma qui apporte (quand l’entreprise est réussie et je vous annonce d’emblée que c’est le cas ici) une autre vision, un éclairage différent, une interprétation singulière, une dimension alternative. Ainsi, Xavier Giannoli, avec Illusions perdues, a réalisé une adaptation parfois intelligemment infidèle mais toujours fidèle à l’esprit de l’œuvre de Balzac. La modernité, la beauté, la clairvoyance et la flamboyance de cette adaptation donnent envie de dévorer le roman. Je prends l’exemple d’Illusions perdues à dessein puisque Lucien de Rubempré y est incarné par un certain…Benjamin Voisin qui donne ses traits, sa naïveté, sa fougue, son cynisme, sa vitalité et sa complexité au mythique personnage de La Comédie humaine. Il EST Lucien qui évolue, grandit, se fourvoie puis chute, Lucien ébloui par ses ambitions et sa soif de revanche jusqu’à tout perdre, y compris ses illusions. Tout comme il est ici Meursault, presque un anti Lucien de Rubempré, l’un étant aussi distancié que l’autre est passionné.

L’Étranger n’est pas la première adaptation de François Ozon. Auparavant, il y eut (notamment) : Angel en 2007 (adapté d’Angel d’Elizabeth Taylor), Dans la maison en 2012 (adapté de El chico de la ultima fila de Juan Mayorga), Une nouvelle amie en 2014 (adapté de Une amie qui vous veut du bien de Ruth Rendell), Tout s’est bien passé en 2021 (adapté de Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim en 2013, Mon crime en 2023 (adapté de Georges Berr et Louis Verneuil)....

Comme Frantz, en 2016, (une autre adaptation, en l’espèce de L’homme que j’ai tué de Maurice Rostand), L’Étranger a été tourné en noir et blanc pour des raisons esthétiques et économiques. Comme dans le roman, l’intrigue se déroule à Alger (bien que le tournage ait eu lieu au Maroc, à Tanger). Nous sommes en 1938. Meursault (Benjamin Voisin donc), un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie (Rebecca Marder), dactylo, une ancienne collègue de bureau. Puis, il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès (Pierre Lottin) vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

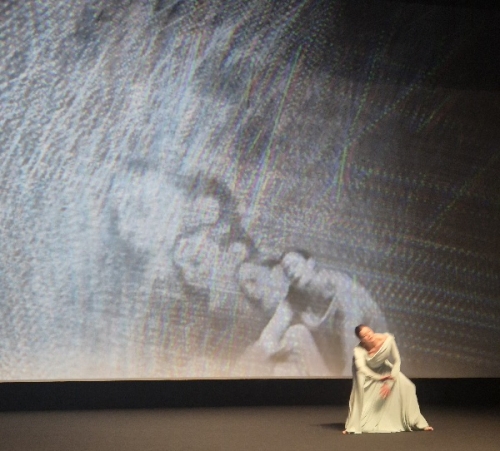

Les premières minutes des films de François Ozon sont toujours de brillants exercices d’exposition annonciateurs des thématiques que le film explore ensuite : deuil, mensonge, désir, enfoui et/ou inavoué et/ou dévorant, se distinguant toujours par ce sens précis de la mise en scène (maligne, complice ou traîtresse). Dès les premières secondes, il happe l’attention et pose les fondations d’un univers dont la suite consistera parfois à le déconstruire. Été 85 (déjà avec un certain Benjamin Voisin) était particulièrement symptomatique de cela. Ainsi débutait-il par le cliquetis d’une cellule qu'on ouvre, précédant la vision de deux silhouettes dans la pénombre, fantomatiques. Leur succédaient ces mots tranchants et saisissants : « Je dois être dingue. Quand on a choisi la mort comme passe-temps, c'est qu'on est dingue. […] Ce qui m'intéresse, c'est la mort. Un cadavre m'a fait un effet pas possible. Si vous n'avez pas envie de savoir comment il est devenu un cadavre alors vous n'avez qu'à laisser tomber, ce n'est pas une histoire pour vous. » Se produisait ensuite une rupture de style avec des images éblouissantes de la plage du Tréport, sur fond de In Between days de The Cure. D’emblée, il mettait en scène cette dichotomie, également récurrente dans ses films, (dans le film précité, entre ombre et lumière, désirs -de vie, amoureux- et mort qui plane), laissant présager un drame, inéluctable. L’illusion aussi : du bonheur, et celle que crée le cinéma. Un début qui rappelle celui de Frantz : les cloches d’une église qui retentissent et une silhouette fantomatique qui apparaît, furtivement, un homme de dos, courant dans la rue. Les premiers plans d’Une nouvelle amie jouent aussi avec notre perception de la réalité et, là aussi, se réfèrent à la mort, donnant l’impression qu’une femme se prépare pour une cérémonie de mariage qui est en fait son enterrement. Un premier plan dans lequel tout est dit : le deuil, l’apparence trompeuse, l’illusion, la double identité.

Le début de L’Étranger rappelle ainsi ceux d’Eté 85 et de Frantz. Après quelques images d’actualité pour planter le décor historique et Alger, « le premier sourire de l’Algérie », trois silhouettes floues apparaissent au loin comme un mirage en plein désert. Au milieu : un homme qui est conduit en prison. Puis, les premiers mots que Meursault prononcent alors ne sont pas ceux, si célèbres, qui ouvrent le roman (qui ne figurent d'ailleurs pas dans le film) mais « J’ai tué un arabe ». Générique.

Après un libre remake des Larmes Amères de Petra Von Kant de Fassbinder avec Peter Von Kant, en 2023, François Ozon changeait radicalement d’univers avec Mon crime, adaptation d’une pièce de Georges Berr et Louis Verneuil de 1934, qui, dans le ton et la forme, rappelle davantage 8 femmes et Potiche que le précédent film du cinéaste. La fantaisie, la légèreté, la théâtralité, l’absurde, la vivacité, le jeu sont ici à l’honneur. En 2024, avec Quand Vient l’automne, François Ozon réalisait un film plus ancré dans le réel, qui était cette fois un scénario original (de François Ozon, avec la collaboration de Philippe Piazzo qui a également collaboré au scénario de L’Étranger), avant donc de revenir à une adaptation.

D’ailleurs, les films de François Ozon glorifient presque toujours le pouvoir des mots. Dans Frantz, Rilke est le poète préféré d’Anna, Rilke qui, dans Lettres à un jeune poète, mieux que quiconque, a su définir l’art et l’amour, et les liens qui les unissent. Dans Été 85 aussi, l’écriture à nouveau permet à la vérité d’éclater et à l’amour de revivre, en tout cas une vérité, celle vue à travers le regard et les mots du personnage d’Alexis. Dans Dans la maison, Ozon rend déjà hommage au prodigieux pouvoir des mots (dans Swimming pool aussi, évidemment), à leur troublante beauté, nous donnant des pistes pour mieux nous en écarter, bref, nous manipulant tout comme l’élève y manipule son professeur par un savant jeu de mise en abyme.

La mort est aussi omniprésente dans les films d’Ozon. Comme les trois qui jalonnent le roman de Camus : la mère, la victime du meurtre, Meursault lui-même (voire quatre avec le chien de Salamano). En 2001, Sous le sable, était le premier film de François Ozon sur le deuil (et le refus de son acceptation). Le personnage incarné par Charlotte Rampling refuse ainsi d’accepter la mort de son mari tout comme Adrien et Anna, dans Frantz, sont éprouvés par la mort de ce dernier qu’ils tentent de faire revivre à leur manière. Dans Une nouvelle amie, lorsque Claire et David révèlent leurs vraies personnalités en assumant leur féminité, travestissant la réalité, maquillant leurs désirs et leurs identités, c’est aussi pour faire face au choc dévastateur du deuil. Dans Le temps qui reste, film sur les instantanés immortels d’un mortel qui en avait plus que jamais conscience face à l’imminence de l’inéluctable dénouement, là aussi, la mort rôde constamment. Dans Quand vient l’automne, la mort vient aussi troubler l’apparente sérénité de cet automne en Bourgogne. Dans L’Étranger, elle est appréhendée différemment, avec distance, celle du regard que Meursault porte sur toute chose, y compris sur la mort de sa mère, y compris son propre sort.

Habituellement, dans le cinéma de François Ozon, les êtres ne sont jamais réellement ce qu’ils paraissent. Ils dissimulent une blessure, un secret, leur identité, un amour, une culpabilité. Manipulateur hors-pair, Ozon fait ainsi souvent l’éloge de l’illusion et ainsi de son propre art comme dans Dans la maison dans lequel il s’amuse avec les mots faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux. Jeu de doubles, de miroirs et de reflets dans la réalisation comme dans les identités sont aussi souvent à l’œuvre dans le cinéma d’Ozon. Ses films sont ainsi souvent à l’image de ceux dont ils relatent l’histoire : en trompe-l’œil, multiples et audacieux, derrière une linéarité et un classicisme apparent. C’est peut-être en cela que ce film diffère des autres films d'Ozon, avec son personnage principal, Meursault, qui dit toujours ce qu'il pense, placide, le regard scrutateur, fiévreux mais jamais enfiévré par les émotions (ou peut-être quand il commet son crime et qu’une sorte de déraison sensuelle s’empare de lui, ou encore -scène magistralement interprétée- quand il profère l’absurdité de l’existence face à l’aumônier de la prison). Les dialogues sont d’une extrême fidélité au roman. Ils témoignent du même détachement de Meursault. Face à la mort de sa mère : « - Vous aimiez votre mère ? - Sans doute comme tout le monde mais on a tous un jour souhaité la mort de ceux qu’on aime ». » J'aurais préféré qu'elle ne meurt pas. » Face à l’amour de Marie qui aime cet homme « bizarre » qui « dit tout ce qu’il pense. » Face à son crime : « Plutôt que du regret, j'éprouve un certain ennui. » Lors de l’enterrement de sa mère, tous les pensionnaires sont face à Meursault comme s’ils le jugeaient déjà, et comme s’il était aussi spectateur de ce spectacle dont il est aussi un acteur. C’est ainsi qu’il observe l’existence, d’un œil distancié et insensible, comme si tout était scène de théâtre. L’enterrement puis la rue de sa fenêtre. Et même son procès : « Je suis curieux, je n'ai jamais vu de procès. » Benjamin Voisin incarne un Meursault peut-être plus athlétique que je ne l’aurais imaginé. La sobriété de son jeu se prête cependant parfaitement à l’insensibilité de Meursault, à sa personnalité en dehors de toute norme sociale. Seule la force des éléments semble agir sur lui.

Dans Quand vient l’automne, Pierre Lottin (également présent dans Grâce à Dieu) était inquiétant et écorché vif, ici il est le macho désinvolte à la démarche et à la parole carnassières. Rebecca Marder, pensionnaire à la Comédie-Française de 2015 à 2022, dans Mon Crime, virevolte avec brio. Dans Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain, elle est une Irène qui irradie de joie de vivre. Avec sa charmante maladresse et sa vitalité contagieuse, elle vibre de l’amour du théâtre et de la vie, des premiers élans amoureux aussi. Et elle contamine tout le film de la fouge de sa jeunesse. Derrière sa légèreté perce pourtant par moments une gravité qui n’en est que plus ravageuse. Elle apporte toute sa grâce à ce rôle magnifique, délicat, plein de charme et de candeur derrière lesquels elle dissimule la lucidité de ce qui se trame et que son corps lui rappelle par ses évanouissements. Elle est ici une Marie qui existe plus que dans le roman de Camus, qui est fascinée mais jamais réellement désarmée par la froideur et la sincérité glaçante de Meursault. C’est là un des partis pris d’Ozon que d’accorder plus de place aux personnages féminins, Marie Cardona et Djemila (la sœur de celui qui est seulement nommé « L ’Arabe » dans le roman dans lequel aucun des deux n’a de prénom).

Swann Arlaud (qui avait déjà joué pour Ozon, dans Grâce à Dieu, en 2018) incarne ici l’aumônier de la prison. Les seconds rôles d’ailleurs sont tous aussi judicieusement choisis : Denis Lavant dans le rôle de Salamano, Christophe Malavoy dans le rôle du juge, Nicolas Vaude dans le rôle du procureur, Jean-Charles Clichet dans le rôle de l’avocat. Si les films d’Ozon sont en apparence très différents, ils se répondent ainsi tous plus ou moins par leur casting et leurs idées de mise en scène. Ainsi, la présence de Ludivine Sagnier dans Quand vient l’automne est fantomatique comme dans Swimming pool, vingt ans plus tôt. L’un sublime la langueur torride de l’été, l’autre la mélancolie troublante de l’automne. Dans L’Étranger aussi, un soleil voluptueux caresse les visages, les corps, les décors.

Comme toujours chez Ozon, la musique joue un rôle essentiel. Pour le générique de fin, Ozon a choisi le morceau Killing an arab de The Cure, groupe déjà à l’honneur dans Eté 85 avec In between days. C’est la musicienne koweïtienne Fatima Al Qadiri (notamment signataire de la musique du film Atlantique de Mati Diop) qui a composé la bande originale, ensorcelante et douloureuse, entre instruments orientaux et clarinette, instillant tantôt de la sensualité, tantôt l’idée d’une tension latente.

Ozon possède le don, même en la filmant dans sa quotidienneté, de magnifier la vie. Comme le temps d’une danse sur Aimons-nous vivants de François Valéry, dans Quand vient l’automne. Dans Frantz, il parvient même, avec Le Suicidé (1877), le magnifiquement sinistre tableau de Manet, à nous donner ainsi envie d’embrasser la vie. Dans Mon crime, en théâtralisant à merveille, il nous donne envie d'appréhender la vie comme un jeu, un mensonge, ou un crime…savoureux et toujours (faussement) innocents. Ici, le détachement de Meursault contraste avec la lumière éclatante qui éclabousse son apathie. La photographie, sublime, de Manu Dacosse, contribue beaucoup à ce que le film nous accompagne bien après la projection. Dans Frantz, le noir et blanc rappelle parfois les films expressionnistes allemands, d’une beauté, d’une simplicité et d’une force renversantes. Le noir et blanc est comme un voile sur la vérité. Dans L'Étranger, le noir et blanc contribue à renforcer le sentiment d’absurdité, d’abstraction, d’intemporalité aussi. Il se rapproche davantage du néoréalisme italien que de l’expressionnisme allemand, et rend d’autant plus troublant le contraste entre la beauté incendiaire des éléments et l’apathie de Meursault.

Ces décors inondés de soleil donnent un film d’une beauté magnétique et étrange…comme Meursault. Une beauté qui nous captive bizarrement. La blancheur des bains d’Alger. Le vent qui s’engouffre dans les rideaux. Le soleil qui perce à travers les arbres. Les vagues hypnotiques. Ozon parvient, par la puissance de sa mise en scène dichotomique une fois de plus (entre noir et blanc, ombre et lumière, hermétisme et sensualité), à retranscrire les lignes les plus envoûtantes du roman sur la lumière, la langueur, la fièvre. Les visages en gros plan, avec la sueur qui perle, nous font presque ressentir l’étourdissement qui les menace et la chaleur qui les accable.

Tout en étant particulièrement fidèle au texte de Camus, Ozon a aussi su y apporter son univers et sa vision, en développant les deux personnages féminins, et par quelques références à la situation coloniale (discrètes comme ce panneau « interdit aux indigènes » au cinéma), par cette tombe qui redonne un nom à celui qui est nommé seulement « L’Arabe » dans le livre …tout en gardant pour derniers mots de Meursault les dernières lignes du roman. Il prouve aussi la force intemporelle du roman qui en parlant d’un jeune homme d’hier peut refléter la jeunesse d’aujourd’hui, désarçonnée, dont les émotions sont parfois tellement sollicitées et indifférenciées qu’elles sont mises à distance. Comme des étrangers au monde et à eux-mêmes

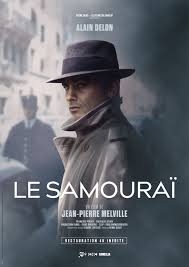

Le « Nous sommes tous coupables et nous sommes tous condamnés » de L’Étranger m’a rappelé le « tous coupables » du Cercle Rouge de Melville. Et cette inéluctabilité. Cette fatalité. Cette absurdité de la mort qui finit par tous nous réunir dans un même cercle.

La beauté étincelante et captivante des images reflète la force des mots de Camus. Meursault demeure une étrangeté saisissante et la vanité de l’existence une constatation implacable et déroutante. L’audace de cette adaptation sensorielle est de n’avoir pas cherché à susciter de l’identification et d’avoir pris ce personnage dénué d’émotions tel qu’il est dans le roman. Et de nous laisser avec nos questions sur ce personnage insondable et cette sensation paradoxale d’un film qui irradie d’une fièvre glacée. On se souvient alors de ce plan dans lequel apparaît Meursault pour la première fois : un être flou, un mirage peut-être…

« Vivre, c’est faire vivre l’absurde. Le faire vivre, c’est avant tout le regarder. » Albert Camus