"Passe passe" de Tonie Marshall

Alors que le Festival de Cannes choisissait habituellement des icônes cinématographiques féminines glamour internationalement renommées comme maîtresses de cérémonies de l’ouverture et de la clôture, le Festival et Canal plus ont cette année eu la judicieuse idée de choisir Edouard Baer comme maître de cérémonie, déjà habitué des présentations dans des atmosphères plutôt fraîches avec les César. Il succède ainsi à Diane Krüger et aura donc la lourde tâche d’affronter le public majoritairement blasé et de réchauffer l’atmosphère glaciale du Grand Théâtre Lumière du palais des festivals avec son humour savoureusement décalé, parfois noir, dont nous espérons qu’il ne se départira pas pour l’occasion. Après Vincent Cassel en 2006, ce sera seulement le deuxième homme à présenter ces cérémonies.

Alors que le Festival de Cannes choisissait habituellement des icônes cinématographiques féminines glamour internationalement renommées comme maîtresses de cérémonies de l’ouverture et de la clôture, le Festival et Canal plus ont cette année eu la judicieuse idée de choisir Edouard Baer comme maître de cérémonie, déjà habitué des présentations dans des atmosphères plutôt fraîches avec les César. Il succède ainsi à Diane Krüger et aura donc la lourde tâche d’affronter le public majoritairement blasé et de réchauffer l’atmosphère glaciale du Grand Théâtre Lumière du palais des festivals avec son humour savoureusement décalé, parfois noir, dont nous espérons qu’il ne se départira pas pour l’occasion. Après Vincent Cassel en 2006, ce sera seulement le deuxième homme à présenter ces cérémonies.

Cela tombe bien non seulement parce qu’Edouard Baer devrait savoir dérider cet exigeant public mais aussi parce qu’il est actuellement à l’affiche de deux films : « J’ai toujours rêvé d’être un gangster » de Samuel Benchetrit et « Passe-passe » de Tonie Marshall. Je n’ai pour le moment vu que le second dans lequel le duo qu’il forme avec Nathalie Baye constitue le principal intérêt du film.

Edouard Baer y incarne ainsi Darry Marzouki, prestidigitateur au chômage qui a volé la BMW de son colérique beau-frère (Joeystarr) sur un coup de tête. Avant qu’il n’ait eu le temps de faire part de son (dés)accord, Irène Montier-Duval (Nathalie Baye) monte dans sa voiture et lui propose de le payer pour qu’il l’aide à fuir à Genève. Elle a en effet servi d’intermédiaire dans une vente d’armes entre un Ministre français (Guy Marchand) et la Corée et est convoquée par la justice. Darry accepte finalement, en échange Irène devra payer l’institution dans laquelle sa mère Madeleine, atteinte de la maladie d’Alzheimer (Bulle Ogier, rôle qu’elle interprétait déjà dans « Faut que ça danse » de Noémie Lvovsky), a été placée. Pour refuser son offre, Darry a d’abord prétexté être un militant alter-mondialiste se rendant à Locarno pour un sommet. Ils vont passer 3 jours ensemble poursuivis par les Coréens, la DST, le Ministre et le beau-frère!

Dommage ! Voilà ce qu’on se dit en sortant de ce tour de passe-passe de 1H33. Dommage parce que Nathalie Baye y est exceptionnelle, y démontre encore une nouvelle facette de son talent que Tonie Marshall nous avait déjà permis d’entrevoir dans « Vénus Beauté » et que Noémie Lovsky avait également mise en valeur dans « Les sentiments », capable de jouer avant autant de naturel désarmant les femmes fantaisistes, la mère de Di Caprio dans un film de Spielberg (« Arrête-moi si tu peux ») ou les femmes flics rongés par l’alcool et l’âpreté de l’existence (« Le petit lieutenant » de Xavier Beauvois). Elle interprète ici une femme sûre d’elle, enquiquineuse exemplaire, qui se mêle de tout, surtout de ce qui ne la regarde pas, une aventurière égocentrique et fantasque, dont la fragilité qui affleure, à peine, la rend finalement sympathique. Elle a la désinvolture, le charme, la loufoquerie de ceux qui peuvent dire les pires atrocités et paraître encore plus aimables, malgré tout.

Il est aussi introverti, dépressif, indécis qu’elle est extravertie, fantaisiste et péremptoire. Il se fiche autant de son apparence qu’elle y accorde une importance capitale. Il se fait passer pour un militant alter-mondialiste, elle est libérale. Deux être très différents donc mais finalement semblables parce que décalés, joueurs, dotés d’une grâce juvénile, égarés dans l’existence, en décalage dans un monde qui voudrait ranger dans des cases trop étroites pour eux. Ils forment un duo au charme fantaisiste et la dérision d’Irène est communicative. Les bases de la comédie romantique avec ses deux protagonistes atypiques, différents l’un de l’autre mais faits l’un pour l’autre étaient pourtant là. Pourquoi dommage alors ?

Il est aussi introverti, dépressif, indécis qu’elle est extravertie, fantaisiste et péremptoire. Il se fiche autant de son apparence qu’elle y accorde une importance capitale. Il se fait passer pour un militant alter-mondialiste, elle est libérale. Deux être très différents donc mais finalement semblables parce que décalés, joueurs, dotés d’une grâce juvénile, égarés dans l’existence, en décalage dans un monde qui voudrait ranger dans des cases trop étroites pour eux. Ils forment un duo au charme fantaisiste et la dérision d’Irène est communicative. Les bases de la comédie romantique avec ses deux protagonistes atypiques, différents l’un de l’autre mais faits l’un pour l’autre étaient pourtant là. Pourquoi dommage alors ?

Dommage parce que le scénario abracadabrantesque ET inexistant n’est pas à la hauteur de ces deux personnages et de ces deux acteurs à l’énergie débordante. Les ventes d’arme, le scandale politique, le syndrome Gilles de la Tourette (ah oui, dans l’institution dans laquelle sa mère est logée Darry tombe amoureux d’une jeune malade jouée par Mélanie Bernier atteinte de ce syndrome…), Alzheimer, Christine Deviers-Joncour, et même Darry Cohl c’est beaucoup pour un seul film ! Surtout quand celui-ci se veut plutôt léger. Les deux personnages principaux étaient suffisamment intéressants pour que ne leur soient pas ajoutés tous ces artifices « dans l’air du temps ». Le film brasse par ailleurs trop de genres : road movie, comédie romantique, film politique, chronique sur les maladies mentales (le film commence d’ailleurs de manière grave avec le placement de la mère de Darry en institution).

Dommage encore que le film ressemble autant à un film publicitaire (la clé USB, le sac et les vêtements de marque Hermès allègrement citée, la BMW…) à l’exemple des comédies romantiques américaines truffées de noms de marques. Dommage parce que les répliques cinglantes de la décalée, voire déjantée, Irène constituaient un bon début. Un film qui brasse trop de thèmes pour finalement nous désintéresser de l’intrigue politique, on ne croit ainsi jamais vraiment au danger aléatoire ni aux personnages secondaires, et Irène ne semble guère y croire non plus.

On se demande pourquoi Tonie Marshall a proposé ce rôle de beau-frère violent à Joeystarr qui relève du clin d’œil et qui aurait certainement été plus intéressant dans un contre-emploi que dans la caricature (même réussie) de lui-même. Malgré le talent de leurs interprètes, les rôles de Maurice Bénichou et de Guy Marchand, un peu trop nonchalant et dégingandé pour un Ministre, manquent de crédibilité et de conviction.

Dommage encore parce que Tonie Marshall aime ses acteurs et nous le fait sentir malgré tout. Edouard Baer montre lui aussi une nouvelle facette de son talent avec une mélancolie attendrissante qui lui sied parfaitement.

A voir seulement pour le numéro, non pas de passe-passe (avec un dénouement totalement anecdotique, alambiqué, improbable) mais d’acteurs, de Nathalie Baye et Edouard Baer, qui vaut le détour et parce qu’un air de Sinatra, forcément nostalgique et envoûtant, est toujours une bonne raison de se déplacer …

Sandra.M

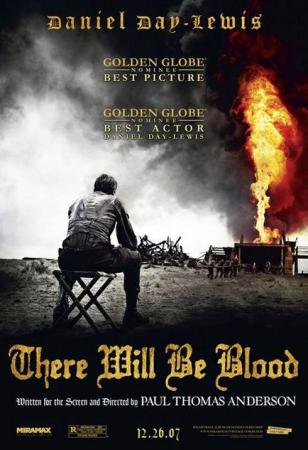

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.

Au final, une expérience fascinante, captivante et éprouvante où le sublime (surtout) côtoie le grotesque (finalement si peu, finalement à l’image du personnage principal dont la construction scénaristique et visuelle épouse la folie), une réalisation inventive, une musique intelligemment discordante, une interprétation parfois outrancière (délibérément, probablement, précisons que Daniel Day Lewis a reçu l’Oscar 2008 du meilleur acteur pour ce film) qui nous fait croire à l’existence de ce Daniel Plainview diabolique, au-delà des frontières du désenchantement et de la folie. « There will be blood » a ainsi été nommé 8 fois aux derniers Oscars, la photographie si expressive de Robert Elswit a également été récompensée. Un film universel, atypique, à voir malgré et pour ses excès, son ostentation, sa démarche ostensible qui m’empêchent néanmoins de le qualifier de chef d’œuvre mais qui me conduisent plutôt à le définir comme une expérience unique, marquante. Un film singulier, courageusement à contre-courant (quoique, ce face à face de l’homme avec la nature, cette ascension puis cette descente aux enfers nous rappellent plusieurs films sortis récemment, je vous laisse les retrouver), à voir, à vivre, à contempler, à éprouver, assurément.

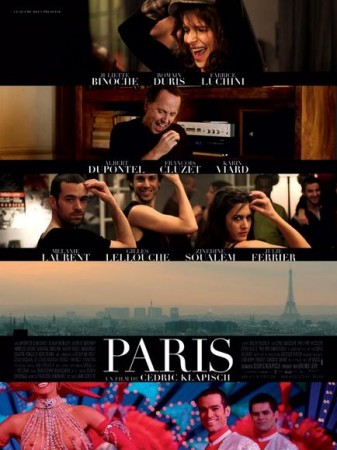

Dans son Paris à lui se trouvent des personnages dont les définitions ressemblent parfois à des pléonasmes : il y a des maraîchers amoureux (Albert Dupontel, Julie Ferrier, Gilles Lellouche, Zinedine Soualem), une boulangère dont le sourire commercial dissimule à peine ses lieux communs et préjugés (Karin Viard), une assistante sociale en mal d’amour(Juliette Binoche), un architecte « trop normal » (François Cluzet), un SDF malmené, un prof de fac en pleine crise existentielle (Fabrice Luchini) amoureux d’une étudiante (Mélanie Laurent), une mannequin superficielle (Audrey Marnay), un clandestin camerounais qui rêve de l’image d’Epinal de Paris, là-bas, si loin… Rien ne les rassemble a priori si ce n’est cette ville, les ramifications du destin, telles des lignes de métro qui de toute façon finissent en un même point : le cœur. Tous les chemins mènent au cœur de Paris. Le cœur, justement, celui qui menace de lâcher à tout instant, cœur de Pierre. L’éphémère face à l’éternel. L’insignifiant face à l’essentiel. La vie face à la mort. La ville vue par le prisme d’un condamné à mort : une ville dont le cœur bat, insouciante, une ville qui vibre, qui danse, une ville de tous les possibles, une ville et une vie où rien n’empêche personne de « donner une chance au hasard », de faire valser les fils du destin comme il le fait du haut de son balcon.

Dans son Paris à lui se trouvent des personnages dont les définitions ressemblent parfois à des pléonasmes : il y a des maraîchers amoureux (Albert Dupontel, Julie Ferrier, Gilles Lellouche, Zinedine Soualem), une boulangère dont le sourire commercial dissimule à peine ses lieux communs et préjugés (Karin Viard), une assistante sociale en mal d’amour(Juliette Binoche), un architecte « trop normal » (François Cluzet), un SDF malmené, un prof de fac en pleine crise existentielle (Fabrice Luchini) amoureux d’une étudiante (Mélanie Laurent), une mannequin superficielle (Audrey Marnay), un clandestin camerounais qui rêve de l’image d’Epinal de Paris, là-bas, si loin… Rien ne les rassemble a priori si ce n’est cette ville, les ramifications du destin, telles des lignes de métro qui de toute façon finissent en un même point : le cœur. Tous les chemins mènent au cœur de Paris. Le cœur, justement, celui qui menace de lâcher à tout instant, cœur de Pierre. L’éphémère face à l’éternel. L’insignifiant face à l’essentiel. La vie face à la mort. La ville vue par le prisme d’un condamné à mort : une ville dont le cœur bat, insouciante, une ville qui vibre, qui danse, une ville de tous les possibles, une ville et une vie où rien n’empêche personne de « donner une chance au hasard », de faire valser les fils du destin comme il le fait du haut de son balcon. Karin Viard est parfaite dans le rôle de la boulangère en veste pied-de-poule et col roulé, avec ses bijoux et ses réflexions d’un autre âge, Fabrice Luchini aussi en historien amoureux égaré, Julie Ferrier aussi en maraîchère éprise de liberté, en fait il faudrait citer toute la distribution : François Cluzet, Albert Dupontel, Zinedine Soualem, Mélanie Laurent, Juliette Binoche évidemment. Un casting impeccable, en tout cas une direction d’acteurs irréprochable.

Karin Viard est parfaite dans le rôle de la boulangère en veste pied-de-poule et col roulé, avec ses bijoux et ses réflexions d’un autre âge, Fabrice Luchini aussi en historien amoureux égaré, Julie Ferrier aussi en maraîchère éprise de liberté, en fait il faudrait citer toute la distribution : François Cluzet, Albert Dupontel, Zinedine Soualem, Mélanie Laurent, Juliette Binoche évidemment. Un casting impeccable, en tout cas une direction d’acteurs irréprochable.

Il y a des films comme ça, rares, qui vous cueillent, vous embarquent, vous emprisonnent délicieusement dans leurs univers, douloureux et, puis, lumineux, dès la première seconde, pour ne plus vous lâcher. C’est le cas d’ « Il y a longtemps que je t’aime », premier film en tant que réalisateur de l’auteur des « Ames grises » (Prix Renaudot 2003 adapté par Yves Angelo) et du « Rapport de Brodeck » qui a également signé le scénario. La bienveillance de son regard sur ces âmes grises, blessées, insondables, parcourt tout le film. Tous ces personnages, libres en apparence, sont enfermés à leur manière : le grand-père muet à la suite de son accident cérébral est muré dans son silence, la mère de Juliette et Léa est enfermée dans son oubli après l’avoir été dans son aveuglement, le capitaine est enfermé dans sa solitude, Michel –Laurent Grévil- (un professeur qui enseigne dans la même faculté que Léa et qui va s’éprendre de Juliette) est enfermé dans ses livres, Léa est enfermée dans ce passé qu’on lui a volé, et Juliette est encore enfermée dans cette prison à laquelle on ne cesse de l’associer et la réduire. La caméra ne s’évade que très rarement des visages pour mieux les enfermer, les scruter, les sculpter aussi, les disséquer dans leurs frémissements, leurs fléchissements, leurs fragilités : leur humanité surtout. La ville de Nancy où a été tourné le film est quasiment invisible. Nous sommes enfermés. Enfermés pour voir. Pour distinguer les nuances, dans les visages et les regards. Comme cette jeune fille que Michel vient sans cesse voir au musée, enfermée dans son cadre, et qui ressemble à un amour déçu et dont il se venge ainsi parce qu’elle ne peut pas s’échapper. Nous ne pouvons nous enfuir guidés et hypnotisés par le regard captivant, empli de douleur et de détermination, de Juliette. Nous n’en avons pas envie.

Il y a des films comme ça, rares, qui vous cueillent, vous embarquent, vous emprisonnent délicieusement dans leurs univers, douloureux et, puis, lumineux, dès la première seconde, pour ne plus vous lâcher. C’est le cas d’ « Il y a longtemps que je t’aime », premier film en tant que réalisateur de l’auteur des « Ames grises » (Prix Renaudot 2003 adapté par Yves Angelo) et du « Rapport de Brodeck » qui a également signé le scénario. La bienveillance de son regard sur ces âmes grises, blessées, insondables, parcourt tout le film. Tous ces personnages, libres en apparence, sont enfermés à leur manière : le grand-père muet à la suite de son accident cérébral est muré dans son silence, la mère de Juliette et Léa est enfermée dans son oubli après l’avoir été dans son aveuglement, le capitaine est enfermé dans sa solitude, Michel –Laurent Grévil- (un professeur qui enseigne dans la même faculté que Léa et qui va s’éprendre de Juliette) est enfermé dans ses livres, Léa est enfermée dans ce passé qu’on lui a volé, et Juliette est encore enfermée dans cette prison à laquelle on ne cesse de l’associer et la réduire. La caméra ne s’évade que très rarement des visages pour mieux les enfermer, les scruter, les sculpter aussi, les disséquer dans leurs frémissements, leurs fléchissements, leurs fragilités : leur humanité surtout. La ville de Nancy où a été tourné le film est quasiment invisible. Nous sommes enfermés. Enfermés pour voir. Pour distinguer les nuances, dans les visages et les regards. Comme cette jeune fille que Michel vient sans cesse voir au musée, enfermée dans son cadre, et qui ressemble à un amour déçu et dont il se venge ainsi parce qu’elle ne peut pas s’échapper. Nous ne pouvons nous enfuir guidés et hypnotisés par le regard captivant, empli de douleur et de détermination, de Juliette. Nous n’en avons pas envie. Kristin Scott Thomas trouve là un personnage magnifique à la (dé)mesure de son talent, au prénom d'héroïne romantique qu'elle est ici finalement, aimant inconiditionnellement, violemment. A côté d’elle le jeu d’Elsa Zylberstein nous paraît manquer de nuances mais après tout la violence de la situation (le passé qui ressurgit brusquement) justifie celle de ses réactions. Au contact l’une de l’autre elles vont reconstituer le fil de l’histoire, elles vont renaître, revivre, et illuminer la toile.

Kristin Scott Thomas trouve là un personnage magnifique à la (dé)mesure de son talent, au prénom d'héroïne romantique qu'elle est ici finalement, aimant inconiditionnellement, violemment. A côté d’elle le jeu d’Elsa Zylberstein nous paraît manquer de nuances mais après tout la violence de la situation (le passé qui ressurgit brusquement) justifie celle de ses réactions. Au contact l’une de l’autre elles vont reconstituer le fil de l’histoire, elles vont renaître, revivre, et illuminer la toile.

-Cela pourrait être seulement un film policier inspiré d’Agatha Christie, avec Jean-Pierre Cassel en Hercule Poirot en fauteuil roulant. D’ailleurs la référence est clairement assumée avec une affiche qui rappelle étrangement celle du dernier film de Pascal Thomas «

-Cela pourrait être seulement un film policier inspiré d’Agatha Christie, avec Jean-Pierre Cassel en Hercule Poirot en fauteuil roulant. D’ailleurs la référence est clairement assumée avec une affiche qui rappelle étrangement celle du dernier film de Pascal Thomas « antipathiques, ou sympathiques, ambivalents, malicieux, sournois, calculateurs mais finalement toujours attendrissants. Comme dans « Béa » les comédiens (parfois non professionnels, ici) sont savamment choisis et témoignent d’une direction d’acteurs attentive : Micheline Presle est rayonnante, espiègle et aussi séduisante que séductrice, on retrouve avec plaisir Thérèse Roussel dans une scène savoureuse de chamaillerie pour vol de vernis à ongle, et surtout Philippe Nahon, dans un rôle inhabituel, attachant, d’une force comique inattendue exacerbée par son costume et sa dégaine improbable et ses « sales » manies (le karaoké, la cleptomanie), lequel a d’ailleurs remporté un prix d’interprétation au Festival de Saint-Jean de Luz 2007.

antipathiques, ou sympathiques, ambivalents, malicieux, sournois, calculateurs mais finalement toujours attendrissants. Comme dans « Béa » les comédiens (parfois non professionnels, ici) sont savamment choisis et témoignent d’une direction d’acteurs attentive : Micheline Presle est rayonnante, espiègle et aussi séduisante que séductrice, on retrouve avec plaisir Thérèse Roussel dans une scène savoureuse de chamaillerie pour vol de vernis à ongle, et surtout Philippe Nahon, dans un rôle inhabituel, attachant, d’une force comique inattendue exacerbée par son costume et sa dégaine improbable et ses « sales » manies (le karaoké, la cleptomanie), lequel a d’ailleurs remporté un prix d’interprétation au Festival de Saint-Jean de Luz 2007.