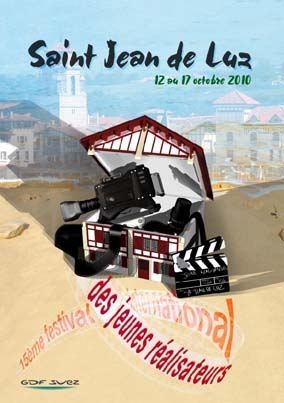

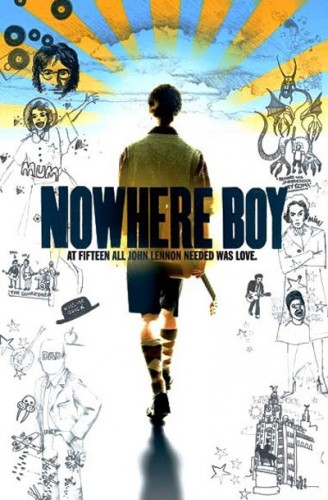

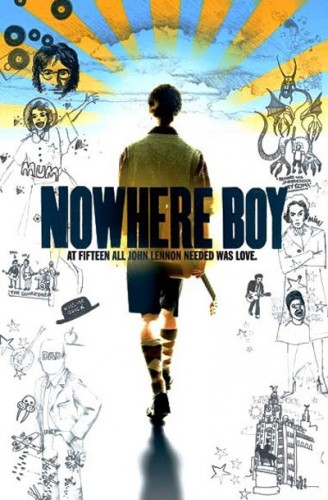

Le Festival international des jeunes réalisateurs de Sain-Jean de Luz vient de décerner son palmarès et un film dont je vous ai déjà parlé dans le cadre du Festival du Film Britannique de Dinard où il était présenté en avant-première, "Nowhere boy" a récolté pas moins de trois récompenses: meilleur interprétation féminine pour Anne-Marie Duff, meilleur réalisateur pour Sam Taylor-Wood et prix du public. Je vous laisse découvrir le reste du palmarès ci-dessous.

Le jury courts métrages :

Linda Hardy (présidente), Stéphane Debac (comédien), Andy Gillet (comédien) et Alexis Rault (compositeur)

Chistéra du meilleur court métrage décerné à LE GRAND MOMENT DE SOLITUDE de Wilfried Meance

Le jury longs métrages :

Claude Brasseur (président), Valérie Kaprisky (comédienne), Marianne Denicourt (comédienne), Shirley Bousquet (comédienne), Eric Savin (comédien), Fabien Ontoniente (réalisateur), Stéphane Giusti (réalisateur)

Chistéra de la meilleure interprétation féminine décerné à Anne-Marie Duff pour le film NOWHERE BOY de Sam Taylor-Wood

Chistéra de la meilleur interprétation masculine décerné à Roschdy Zem pour le film A BOUT PORTANT de Fred Cavayé

Chistéra du meilleur espoir (nouveau cette année) décerné à Aymen Saïdi pour le film DERNIER ETAGE, GAUCHE, GAUCHE d'Angelo Cianci

Prix spécial du jury décerné à SIBERIE, MONAMOUR de Slava Ross

Chistéra du meilleur film décerné à SHAHADA? de Buhran Qurbani

Chistéra du meilleur réalisateur décerné à Sam Taylor-Wood pour NOWHERE BOY

Prix du public :

Chistéra du public court métrage décerné à LE GRAND MOMENT DE SOLITUDE de Wilfried Meance

Chistéra du public décerné au long métrage NOWHERE BOY de Sam Taylor-Wood

Jury Jeunes :

Chistéra du jury jeunes décerné à DERNIER ETAGE, GAUCHE, GAUCHE d'Angelo Cianci