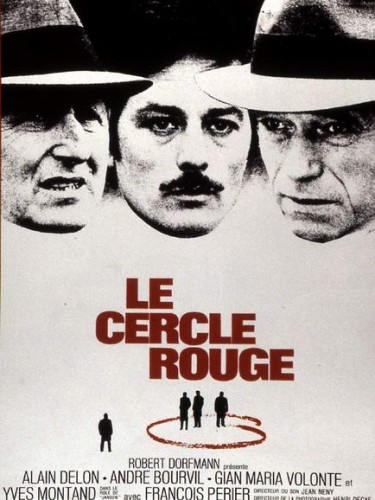

Il semblerait que François Ozon ait adopté le rythme woodyallenien d’un film par an, signant ainsi avec « Potiche » son douzième long-métrage en douze ans, en passant par des films aussi divers et marquants que « Sitcom », « Swimming pool », « Sous le sable », « Huit femmes »… mais avec toujours la même exigence et toujours un casting de choix (en bas de cet article, en bonus, la critique de son dernier film "Dans la maison").

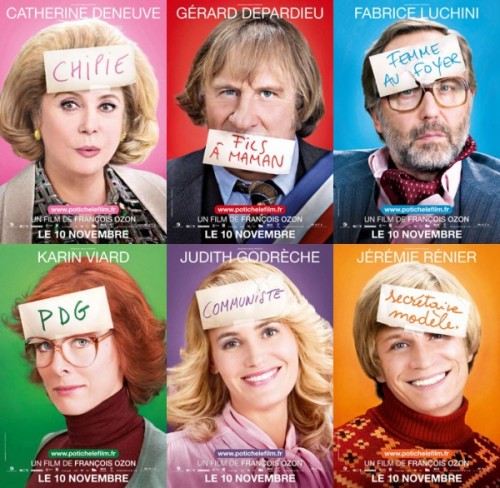

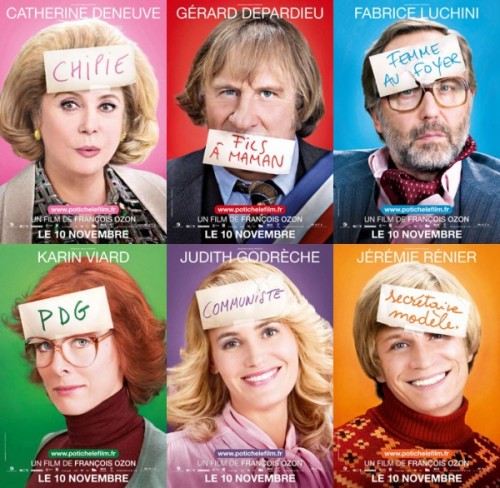

Ainsi, dans « Potiche » c’est Catherine Deneuve (que François Ozon retrouve ici 8 ans après « Huit femmes ») qui incarne Suzanne Pujol, épouse soumise de Robert Pujol (Fabrice Luchini) que sa propre fille Joëlle (Judith Godrèche) qualifie avec une cruelle naïveté de «potiche ». Nous sommes en 1977, en province, et Robert Pujol est un patron d’une usine de parapluies irascible et autoritaire aussi bien avec ses ouvriers qu’avec sa femme et ses enfants. A la suite d’une grève et d’une séquestration par ses employés, Robert a un malaise qui l’oblige à faire une cure de repos et s’éloigner de l’usine. Pendant son absence, il faut bien que quelqu’un le remplace. Suzanne est la dernière à laquelle chacun pense pour remplir ce rôle et pourtant elle va s’acquitter de sa tâche avec beaucoup de brio, secondée par sa fille Joëlle et par son fils Laurent (Jérémie Rénier)…

Difficile d’imaginer une autre actrice que Catherine Deneuve dans ce rôle (autrefois tenu par une actrice qui ne lui ressemble guère, Jacqueline Maillan, dans la pièce de Barillet et Grédy dont le film est l’adaptation) tant elle y est successivement et parfois en même temps : lumineuse, maligne, snob, touchante, malicieuse, drôle, tendre, naïve, naïvement féroce …et tant ce film semble être une véritable déclaration d’amour à l’actrice. Qu’elle chante « Emmène-moi danser ce soir », qu’elle esquisse quelques pas de danse avec Depardieu ou qu’elle fasse son jogging avec bigoudis, jogging à trois bandes, en parlant aux animaux (et à une nature, prémonitoire, elle aussi moins naïve qu'il n'y paraît) et écrivant des poèmes naïfs ou qu’elle se transforme en leader politique, chacune de ses apparitions (c’est-à-dire une grosse majorité du film) est réellement réjouissante. Depuis que je l’avais vue, ici, lors d’une inoubliable rencontre à sciences-po ou lors de sa leçon de cinéma, tout aussi inoubliable, dans le cadre du Festival de Cannes 2005 (dont vous pouvez retrouver mon récit, ici), j’ai compris aussi à quel point elle était aussi dans la « vraie vie » touchante et humble en plus d’être talentueuse et à quel point sa popularité était méritée. Et puis, je n’oublierai jamais non plus son regard dans la dernière scène de cet autre film, d’une bouleversante intensité à l’image du film en question.

Ici, lorsqu’elle se retrouve avec Babin-Depardieu, c’est toute la mythologie du cinéma que François Ozon, fervent cinéphile, semble convoquer, six ans après leur dernier film commun « Les temps qui changent » de Téchiné et trente ans après le couple inoubliable qu’ils formèrent dans « Le Dernier métro » de Truffaut. Emane de leur couple improbable (Depardieu interprète un député-maire communiste) une tendre nostalgie qui nous rappelle aussi celui, qui l’était tout autant, de « Drôle d’endroit pour une rencontre » de François Dupeyron. Et les parapluies multicolores ne sont évidemment pas sans nous rappeler ceux de Demy dont l’actrice est indissociable.

Si le film est empreint d’une douce nostalgie, et ancré dans les années 1970 et une période d’émancipation féminine, Ozon s’amuse et nous amuse avec ses multiples références à l’actualité et les couleurs d’apparence acidulées se révèlent beaucoup plus acides, pour notre plus grand plaisir. D’un Maurice Babin dont l’ inénarrable inspiration capillaire vient de Bernard Thibault, à un Pujol aux citations sarkozystes en passant par une Suzanne qui s’émancipe et prend le pouvoir telle une Ségolène dans l’ombre de son compagnon qui finit par lui prendre la lumière sans oublier les grèves et les séquestrations de chefs d’entreprise, les années 70 ne deviennent qu’un prétexte pour croquer notre époque avec beaucoup d’ironie. Acide aussi parce qu’une fois de plus il n’épargne pas les faux-semblants bourgeois derrière le vaudeville d’apparence innocente.

Si Catherine Deneuve EST le film, il ne faudrait pas non plus oublier Fabrice Luchini en patron imbuvable, Judith Godrèche en fille réactionnaire aux allures de Farrah Fawcett, Jérémie Rénier en fils à la sexualité incertaine aux allures de Claude François et Karin Viard irrésistible en secrétaire s’émancipant peu à peu du joug de son patron. Les costumes, sont aussi des acteurs à part entière, et en disent parfois plus longs que des discours et montrent à quel point Ozon ne laisse rien au hasard.

Un film à la fois drôle et tendre, nostalgique et caustique dont on ressort avec l’envie de chanter, comme Ferrat et Suzanne, « C’est beau la vie »…malgré un scénario parfois irrégulier et quelques ralentissements que nous fait vite oublier cette savoureuse distribution au premier rang de laquelle Catherine Deneuve plus pétillante, séduisante et audacieuse que jamais .

Critique de "Dans la maison" de François Ozon

Comme je le fais avec certains de ses ainés (Resnais, Téchiné…) du cinéma français, je m’efforce (très doux effort, d’ailleurs) de ne manquer aucun film de François Ozon, promesse toujours d’une promenade dans les méandres de son imagination fertile servie, toujours aussi, par une réalisation maligne, complice ou traitre, qui nous conduit dans les secrets, souvent enfouis ou inavoués, de l’intérieur…des âmes et/ou des habitations. Et justement, ce nouveau long-métrage librement adapté de la pièce espagnole de Juan Mayorga intitulée « Le Garçon du dernier rang » s’intitule « Dans la maison ».

Cette maison, c’est celle dans laquelle s’immisce un garçon de 16 ans, Claude (Ernst Umhauer), celle d’un élève de sa classe, Rapha(ël). C’est ce qu’il commence à raconter à son professeur de français, Germain Germain (incarné par Fabrice Luchini) dans une rédaction, un devoir donné par ce dernier demandant à ses élèves (pardon : ses apprenants) de raconter leur week end. Plus doué que les autres dont les rédactions ne sont qu’une suite de banalités désespérantes, l’élève attire son attention par son intelligence malgré (à cause de ?) son mépris de « l’odeur de la femme de la classe moyenne". La rédaction se termine par « A suivre ». Et des suites, il y en aura beaucoup. Reprenant goût à l’enseignement, Germain le professeur aigri, écrivain raté, continue à donner des cours particuliers et à demander des rédactions à son brillant élève qui dénote parmi ses élèves à uniformes (et uniformisés) et qui continue ainsi à lui raconter et/ou inventer les suites de son aventure et de son intrusion dans la maison. Germain va alors devenir le complice, le manipulateur et la victime de cette brillante rédaction/manipulation à suivre encore et toujours…

« Dans la maison » commence avec Germain, professeur sans histoire(s), dans le hall vide et austère du lycée, à l’image de son existence, un premier plan auquel le dernier très hitchcockien (je ne vous dirai évidemment pas en quoi il consiste), au contraire riche d’histoires, fait brillamment écho. Entre les deux, François Ozon, s’amuse avec les mots, rend hommage à leur prodigieux pouvoir, à leur troublante beauté, nous donne des pistes pour mieux nous en écarter, bref, nous manipule tout comme son élève manipule son professeur par un savant jeu de mise en abyme. Jeu de doubles, de miroirs et de reflets dans la réalisation comme dans les identités : Germain Germain, les deux jumelles (très courte mais irrésistible apparition de Yolande Moreau) et évidemment la plus maligne et féroce d’entre toutes, le spectateur et Germain pareillement manipulés, voyant leur curiosité aiguisée par un autre duo Claude/Ozon.

Et c’est ce qu’est avant tout ce nouveau film de François Ozon : une brillante leçon de manipulation et (donc) surtout d’écriture et de scénario (de ce point de vue comme le prolongement de « Swimming pool » et, dans une moindre mesure, de « Sous le sable »). Tout comme Germain donne un cours d’écriture à Claude en lui parlant de personnages, d’objectifs et de conflits ou encore de ce en quoi consiste une bonne fin (« Quand le spectateur se dit Je ne m’attendais pas à ça et ça ne pouvait pas finir autrement »), Ozon nous en donne une à nous aussi, en ne suivant justement pas ce schéma habituel, pour mieux nous dérouter, manipuler, et maintenir ainsi constamment le suspense, la surprise, voire l’emprise. Nous sommes sa marionnette consentante, dans la même situation que Germain, avides de connaître ce que cache ce « A suivre », Claude étant d’ailleurs, plus qu’un brillant écrivain, surtout très habile pour encourager la fibre voyeuriste de son lecteur (enfin, de ses lecteurs, puisque Germain lit tous ses textes à son épouse). Ce n’est évidemment pas un hasard si Germain et cette dernière vont au cinéma pour voir « Match point » de Woody Allen, la plus brillante des leçons de scénario et manipulation qui soit (critique en bonus à la fin de cet article, avec celle de « Potiche » également de François Ozon).

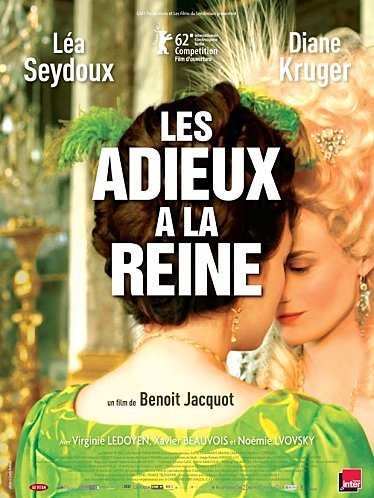

Et puis, surtout, Ozon s’amuse. Avec les mots, faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux. Avec les noms propres (Germain Germain). Avec les codes de l’art : son absurdité, parfois (scènes irrésistibles dans la galerie de l’épouse de Germain interprétée par Kristin Scott Thomas) et sa beauté, souvent (« L’art nous éveille à la beauté des choses » ). Cela pourrait devenir un thriller mais Ozon se contente d’une inquiétante normalité qui, d’un instant à l’autre, semble pouvoir dériver vers le drame, toujours latent, retenant ainsi constamment notre attention. Riche de ses influences et références : de Pasolini (« Théorème ») à Hitchcock (« Fenêtre sur cour »), ce nouveau film de François Ozon se situe quelque part entre Chabrol et Polanski mais surtout témoigne de son style bien à lui prouvant, si besoin en était, la vitalité du cinéma français qui compte parmi les meilleurs films de cette année ( dans des genres différents : « J’enrage de son absence », « Une bouteille à la mer », « Vous n’avez encore rien vu », « Les Adieux à la reine », « Comme des frères »… ).

Le jeu trouble des acteurs, les angles changeants de la caméra (souvent trompeurs et doubles, eux aussi) permettent de brouiller les repères et de mêler les genres cinématographiques, les perceptions, la fiction et la réalité, de s’amuser avec ce jeu dangereux et délectable qu’est l’écriture, avec les clichés aussi. Clichés d’une famille qui semble tout droit sortie d’une sitcom avec sa maison à la décoration proprette, le père incarné par un Denis Ménochet moustachu et réjouissant (qui se prénomme Rapha comme le fils, brouillant là aussi d’autres repères) obsédé par la Chine et le basket, le fils totalement insipide, et la mère (Emmanuelle Seigner, parfaite dans ce contre-emploi de femme au foyer) constamment plongée dans ses magazines de décoration, caricatures de la classe moyenne vue par l’esprit arrogant de Claude.

Puis il y a Luchini, plus juste que jamais, cet amoureux des mots, sublimes et périlleux, auxquels Ozon rend si bien hommage, citant justement les auteurs que l’acteur aime tant : La Fontaine, Flaubert, Céline, ou encore Dostoïevski (à qui Woody Allen faisait d’ailleurs largement référence dans « Match point ») qui transpose « des êtres pathétiques, nuls, en personnages inoubliables ». Je vous reparlerai de Luchini et de l’amour des mots demain avec mon compte-rendu de la Master class de Jean-Laurent Cochet, le maître de l’acteur qui continue d’ailleurs de le citer régulièrement.

Un film brillant et ludique, un labyrinthe (avec et sans minotaure) joyeusement immoral, drôle et cruel, une comédie grinçante et un jeu délicieusement pervers, qui ne pourra que plaire aux amoureux de la littérature et de l’écriture qui sortiront de la salle heureux de voir que, toujours, le cinéma et l’écriture illuminent (ou, certes, dramatisent) l’existence et, en tout cas, sortent vainqueur, et peut-être sortiront-ils aussi en ressassant cette phrase : « Même pieds nus la pluie n’irait pas danser ». A suivre…

Lors de sa première diffusion, France 2 m'avait envoyé le documentaire-fiction « Louis XV à Versailles » et le documentaire « Versailles, la vie dorée » en prévision d'une soirée exceptionnelle consacrée au XVIIIème siècle. J'avais donc commencé par le documentaire-fiction « Louis XV le soleil noir » malgré mes réticences envers ce genre hybride et la crainte d'une vulgarisation trop simpliste de l'Histoire. Rapidement mes réticences ont volé en éclats tant j'ai été, dès les premières minutes, agréablement stupéfaite par la qualité de ce que je regardais. Je dois l'avouer : je m'attendais à des images ternes, un jeu approximatif, une Histoire anecdotique et simplifiée. Quelle ne fut donc pas ma surprise devant ces costumes et des décors (le tournage a eu lieu à Versailles) somptueux, cette photographie d'une beauté crépusculaire, et la qualité des textes et de l'aspect historique !

Lors de sa première diffusion, France 2 m'avait envoyé le documentaire-fiction « Louis XV à Versailles » et le documentaire « Versailles, la vie dorée » en prévision d'une soirée exceptionnelle consacrée au XVIIIème siècle. J'avais donc commencé par le documentaire-fiction « Louis XV le soleil noir » malgré mes réticences envers ce genre hybride et la crainte d'une vulgarisation trop simpliste de l'Histoire. Rapidement mes réticences ont volé en éclats tant j'ai été, dès les premières minutes, agréablement stupéfaite par la qualité de ce que je regardais. Je dois l'avouer : je m'attendais à des images ternes, un jeu approximatif, une Histoire anecdotique et simplifiée. Quelle ne fut donc pas ma surprise devant ces costumes et des décors (le tournage a eu lieu à Versailles) somptueux, cette photographie d'une beauté crépusculaire, et la qualité des textes et de l'aspect historique !