Peu enthousiasmée par les films sortis en salles récemment, je préfère aujourd’hui vous parler de l’un de ceux qui sont à l’origine de ma passion pour le cinéma, et que je ne me lasse jamais de revoir, ou plutôt d’admirer : Le Guépard de Luchino Visconti.

Peu enthousiasmée par les films sortis en salles récemment, je préfère aujourd’hui vous parler de l’un de ceux qui sont à l’origine de ma passion pour le cinéma, et que je ne me lasse jamais de revoir, ou plutôt d’admirer : Le Guépard de Luchino Visconti.

En 1860, en Sicile, tandis que Garibaldi et ses chemises rouges débarquent pour renverser la monarchie des Bourbons de Naples et l’ancien régime, le prince Don Fabrizio Salina (Burt Lancaster) ainsi que sa famille et son confesseur le Père Pirrone (Romolo Valli), quitte ses domaines pour son palais urbain de Donnafigata, tandis que son neveu Tancrède rejoint les troupes de Garibaldi. Tancrède s’éprend d’Angelica, (Claudia Cardinale), la fille du riche maire libéral de Donnafugata : Don Calogero. Le Prince Salina s’arrange pour qu’ils puissent se marier. Après l’annexion de la Sicile au royaume d’Italie, Tancrède qui s’était engagé aux côtés des Garibaldiens les abandonne pour rejoindre l’armée régulière…

Les premiers plans nous montrent une allée qui mène à une demeure, belle et triste à la fois. Les allées du pouvoir. Un pouvoir beau et triste, lui aussi. Triste car sur le déclin, celui de l’aristocratie que symbolise le Prince Salina. Beau car fascinant comme l’est le prince Salina et l’aristocratie digne qu’il représente. Ce plan fait écho à celui de la fin : le prince Salina avance seul, de dos, dans des ruelles sombres et menaçantes puis il s’y engouffre comme s’il entrait dans son propre tombeau. Ces deux plans pourraient résumer l’histoire, l’Histoire, celles d’un monde qui se meurt. Les plans suivants nous emmènent à l’intérieur du domaine, nous offrant une vision spectrale et non moins sublime de cette famille. Seuls des rideaux blancs dans lesquels le vent s’engouffre apportent une respiration, une clarté dans cet univers somptueusement sombre. Ce vent de nouveauté annonce l’arrivée de Tancrède, Tancrède qui apparaît dans le miroir dans lequel Salina se mire. Son nouveau visage. Le nouveau visage du pouvoir. Le film est à peine commencé et déjà son image est vouée à disparaître. Déjà la fin est annoncée. Le renouveau aussi.

Fidèle adaptation d’un roman écrit en 1957 par Tomasi di Lampedusa, Le Guépard témoigne d’une époque représentée par cette famille aristocrate pendant le Risorgimento, « Résurrection » qui désigne le mouvement nationaliste idéologique et politique qui aboutit à la formation de l’unité nationale entre 1859 et 1870. Le Guépard est avant tout l’histoire du déclin de l’aristocratie et de l’avènement de la bourgeoisie, sous le regard et la présence félins, impétueux, dominateurs du Guépard, le prince Salina. Face à lui, Tancrède est un être audacieux, vorace, cynique, l’image de cette nouvelle ère qui s’annonce.

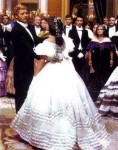

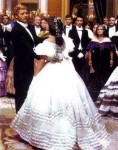

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

Angelica, Tancrède et Salina se retrouvent ensuite dans cette même pièce face à ce tableau morbide alors qu’à côté se fait entendre la musique joyeuse et presque insultante du bal. L’aristocratie vit ses derniers feux mais déjà la fête bat son plein. Devant les regards attristés et admiratifs de Tancrède et Angelica, Salina s’interroge sur sa propre mort. Cette scène est pour moi une des plus intenses de ce film qui en comptent pourtant tant qui pourraient rivaliser avec elle. Les regards lourds de signification qui s’échangent entre eux trois, la sueur qui perle sur les trois visages, ce mouchoir qu’ils s’échangent pour s’éponger en font une scène d’une profonde cruauté et sensualité où entre deux regards et deux silences, devant ce tableau terriblement prémonitoire de la mort d’un monde et d’un homme, illuminé par deux bougies que Salina a lui-même allumées comme s’il admirait, appelait, attendait sa propre mort, devant ces deux êtres resplendissants de jeunesse, de gaieté, de vigueur, devant Salina las mais toujours aussi majestueux, plus que jamais peut-être, rien n’est dit et tout est compris.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

La lenteur envoûtante dont est empreinte le film métaphorise la déliquescence du monde qu’il dépeint. Certains assimileront à de l’ennui ce qui est au contraire une magistrale immersion dont on peinera ensuite à émerger hypnotisés par l’âpreté lumineuse de la campagne sicilienne, par l’écho du pesant silence, par la beauté et la splendeur stupéfiantes de chaque plan. Par cette symphonie visuelle cruelle, nostalgique et sensuelle l’admirateur de Proust qu’était Visconti nous invite à l’introspection et à la recherche du temps perdu.

La personnalité du Prince Salina devait beaucoup à celle de Visconti, lui aussi aristocrate, qui songea même à l’interpréter lui-même, lui que cette aristocratie révulsait et fascinait à la fois et qui, comme Salina, aurait pu dire : « Nous étions les Guépards, les lions, ceux qui les remplaceront seront les chacals, les hyènes, et tous, tant que nous sommes, guépards, lions, chacals ou brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre ».

Que vous fassiez partie des guépards, lion, chacals ou brebis, ce film est un éblouissement inégalé par lequel je vous engage vivement à vous laisser hypnotiser...

Je vous rappelle que "In the mood for cinema" participe au concours du Festival de la création sur internet. Si vous aimez ce blog, si vous souhaitez qu'il soit ensuite soumis au vote des professionnels, il vous suffit pour cela de vous rendre sur la page suivante http://www.festivalderomans.com/detail.php?id_part=142&cat_part=7 et de voter en deux secondes et en un clic. Pour l'instant je ne pense pas avoir le nombre suffisant de voix, la vôtre fera peut-être la différence... alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, il ne reste plus que 5 jours pour voter!

Sandra.M

marocain procure à ce salon des allures du parc à la célèbre souris aux grandes oreilles ici en manque de moyens. Avec témérité, je poursuis néanmoins mon chemin, et déambule dans les allées encore presque vides, l’occasion d’observer de près le carrosse du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, vestige esseulé d’une autre et fastueuse époque, si banal de près, et sans grand intérêt si ce n’est peut-être de rendre hommage à la talentueuse réalisatrice qui a magnifié ce décor d’Anne Seibel. Un peu plus loin se trouve le stand du Maroc, puis celui de Bollywood, des aigles au regard menaçant en attente de spectateurs … ou de proies, un stand Virgin, le disproportionné stand de la SNCF, un stand Unifrance, un stand de coussins (si, si) un stand du Forum des Images qui nous apprend que la déjà fameuse bibliothèque n’ouvrira qu’à l’automne, quelques stands d’écoles de cinéma, et partout des stands d’une boisson alcoolisée. Pour un peu, je me serais demandée si je ne m’étais pas trompée de salon et si je ne m’étais pas retrouvée à celui de l’alcool. Un mélange incohérent dont le cinéma est vaguement le fil directeur. Tout cela ressemble plutôt à une vaste foire, à moins que ce ne soit un hommage conceptuel aux origines du septième art et au spectacle de foire qu’il était alors.

marocain procure à ce salon des allures du parc à la célèbre souris aux grandes oreilles ici en manque de moyens. Avec témérité, je poursuis néanmoins mon chemin, et déambule dans les allées encore presque vides, l’occasion d’observer de près le carrosse du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, vestige esseulé d’une autre et fastueuse époque, si banal de près, et sans grand intérêt si ce n’est peut-être de rendre hommage à la talentueuse réalisatrice qui a magnifié ce décor d’Anne Seibel. Un peu plus loin se trouve le stand du Maroc, puis celui de Bollywood, des aigles au regard menaçant en attente de spectateurs … ou de proies, un stand Virgin, le disproportionné stand de la SNCF, un stand Unifrance, un stand de coussins (si, si) un stand du Forum des Images qui nous apprend que la déjà fameuse bibliothèque n’ouvrira qu’à l’automne, quelques stands d’écoles de cinéma, et partout des stands d’une boisson alcoolisée. Pour un peu, je me serais demandée si je ne m’étais pas trompée de salon et si je ne m’étais pas retrouvée à celui de l’alcool. Un mélange incohérent dont le cinéma est vaguement le fil directeur. Tout cela ressemble plutôt à une vaste foire, à moins que ce ne soit un hommage conceptuel aux origines du septième art et au spectacle de foire qu’il était alors.

festivals de cinéma.

festivals de cinéma. Peu enthousiasmée par les films sortis en salles récemment, je préfère aujourd’hui vous parler de l’un de ceux qui sont à l’origine de ma passion pour le cinéma, et que je ne me lasse jamais de revoir, ou plutôt d’admirer : Le Guépard de Luchino Visconti.

Peu enthousiasmée par les films sortis en salles récemment, je préfère aujourd’hui vous parler de l’un de ceux qui sont à l’origine de ma passion pour le cinéma, et que je ne me lasse jamais de revoir, ou plutôt d’admirer : Le Guépard de Luchino Visconti. La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède.

La scène du fastueux bal qui occupe un tiers du film est aussi la plus célèbre, la plus significative, la plus fascinante. Elle marque d'abord par sa magnificence et sa somptuosité : somptuosité des décors, soin du détail du Maestro Visconti qui tourna cette scène en huit nuits parmi 300 figurants. Magnificence du couple formé par Tancrède et Angelica, impériale et rayonnante dans sa robe blanche. Rayonnement du couple qu’elle forme en dansant avec Salina, aussi. La fin du monde de Salina est proche mais le temps de cette valse, dans ce décor somptueux, le temps se fige. Ils nous font penser à cette réplique de Salina à propos de la Sicile : "cette ombre venait de cette lumière". Tancrède regarde avec admiration, jalousie presque, ce couple qui représente pourtant la déchéance de l’aristocratie et l’avènement de la bourgeoisie. Un suicide de l'aristocratie même puisque c’est Salina qui scelle l’union de Tancrède et Angelica, la fille du maire libéral, un mariage d’amour mais aussi et avant tout de raison entre deux univers, entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ces deux mondes se rencontrent et s’épousent donc aussi le temps de la valse d’Angelica et Salina. Là, dans le tumulte des passions, un monde disparaît et un autre naît. Ce bal est donc aussi remarquable par ce qu’il symbolise : Tancrède, autrefois révolutionnaire, se rallie à la prudence des nouveaux bourgeois tandis que Salina, est dans une pièce à côté, face à sa solitude, songeur, devant un tableau de Greuze, la Mort du juste, faisant « la cour à la mort » comme lui dira ensuite magnifiquement Tancrède. Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité.

Les décors minutieusement reconstitués d’ une beauté visuelle sidérante, la sublime photo de Giuseppe Rotunno, font de ce Guépard une véritable fresque tragique, une composition sur la décomposition d’un monde, dont chaque plan se regarde comme un tableau, un film mythique à la réputation duquel ses voluptueux plans séquences (notamment la scène du dîner pendant laquelle résonne le rire interminable et strident d’Angelica comme une insulte à l’aristocratie décadente, au cour duquel se superposent des propos, parfois à peine audibles, faussement anodins, d’autres vulgaires, une scène autour de laquelle la caméra virevolte avec virtuosité, qui, comme celle du bal, symbolise la fin d’une époque), son admirable travail sur le son donc, son travail sur les couleurs (la séquence dans l’Eglise où les personnages sont auréolés d’une significative lumière grise et poussiéreuse ) ses personnages stendhaliens, ses seconds rôles judicieusement choisis (notamment Serge Reggiani en chasseur et organiste), le charisme de ses trois interprètes principaux, la noblesse féline de Burt Lancaster, la majesté du couple Delon-Cardinale, la volubilité, la gaieté et le cynisme de Tancrède formidablement interprété par Alain Delon, la grâce de Claudia Cardinale, la musique lyrique, mélancolique et ensorcelante de Nino Rota ont également contribué à faire de cette fresque romantique, engagée, moderne, un chef d’œuvre du septième Art. Le Guépard a ainsi obtenu la Palme d’or 1963… à l’unanimité. Après Deauville, Dinard, Cannes, Cognac, Cabourg, Paris, Saint-Malo, je viens d'apprendre que je serai jurée à Annonay, au Festival International du Premier Film, du 9 au 12 février 2007. Je vous imagine déjà railler ce festival en comparaison de ceux précités. Détrompez-vous ! J’en ai eu d’élogieux échos (notamment par

Après Deauville, Dinard, Cannes, Cognac, Cabourg, Paris, Saint-Malo, je viens d'apprendre que je serai jurée à Annonay, au Festival International du Premier Film, du 9 au 12 février 2007. Je vous imagine déjà railler ce festival en comparaison de ceux précités. Détrompez-vous ! J’en ai eu d’élogieux échos (notamment par

Avec 4 millions de blogs en France (plus de 50 millions dans le monde), 7 millions d’internautes

Avec 4 millions de blogs en France (plus de 50 millions dans le monde), 7 millions d’internautes qui consultent des blogs régulièrement, Internet devient un outil de communication de plus en plus incontournable (il suffit de voir, pour s’en convaincre, la place qu’il occupe déjà dans la campagne présidentielle). Il était donc logique qu’un festival le mette enfin à l’honneur. La première édition du Festival International de la Création sur Internet (

qui consultent des blogs régulièrement, Internet devient un outil de communication de plus en plus incontournable (il suffit de voir, pour s’en convaincre, la place qu’il occupe déjà dans la campagne présidentielle). Il était donc logique qu’un festival le mette enfin à l’honneur. La première édition du Festival International de la Création sur Internet ( Ce blog est né en novembre 2004 pour remplacer mes sites internet artisanaux dont l’objectif

Ce blog est né en novembre 2004 pour remplacer mes sites internet artisanaux dont l’objectif était d’abord de partager mes expériences de jurée dans des festivals de cinéma, mon regard sur leur ambiance et surtout pour partager mon enthousiasme pour des films découverts dans ces festivals. Avec la naissance des blogs, ce fut une véritable jubilation pour moi de pouvoir laisser libre cours à cet enthousiasme, et à mes deux passions : pour l’écriture et pour le cinéma.

était d’abord de partager mes expériences de jurée dans des festivals de cinéma, mon regard sur leur ambiance et surtout pour partager mon enthousiasme pour des films découverts dans ces festivals. Avec la naissance des blogs, ce fut une véritable jubilation pour moi de pouvoir laisser libre cours à cet enthousiasme, et à mes deux passions : pour l’écriture et pour le cinéma. Américain de

Américain de  Deauville (ce blog est ainsi le seul figurant dans les

Deauville (ce blog est ainsi le seul figurant dans les  renseignements pratiques inédits sur les festivals, aussi. Vous donner envie de les découvrir, de partir à votre tour « In the mood for cinema ».

renseignements pratiques inédits sur les festivals, aussi. Vous donner envie de les découvrir, de partir à votre tour « In the mood for cinema ». Si vous souhaitez en savoir plus sur ce blog, son nom, mes motivations, et sur le parcours de sa créatrice, vous pouvez lire les rubriques «

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce blog, son nom, mes motivations, et sur le parcours de sa créatrice, vous pouvez lire les rubriques « soutien de Reporters sans frontières qui animeront une table ronde sur la liberté d’expression) donc si vous souhaitez donner un plus large et nouvel écho à ce blog, n’hésitez pas à voter et à en parler autour de vous… Vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 Janvier 2007 à minuit.

soutien de Reporters sans frontières qui animeront une table ronde sur la liberté d’expression) donc si vous souhaitez donner un plus large et nouvel écho à ce blog, n’hésitez pas à voter et à en parler autour de vous… Vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 Janvier 2007 à minuit. N’hésitez pas non plus à laisser vos commentaires au sujet de ce blog (Défauts, qualités, conseils…) à la suite de cet article.

N’hésitez pas non plus à laisser vos commentaires au sujet de ce blog (Défauts, qualités, conseils…) à la suite de cet article. curiosité... Et de fascination, de surprise...pour ce qui se déroule sur les grands écrans devant lesquels, encore plus en 2007, j'espère vous convaincre de vous précipiter rêver, réflèchir, oublier, frissonner, savourer la magie du septième art, "in the mood for cinema", forcément!

curiosité... Et de fascination, de surprise...pour ce qui se déroule sur les grands écrans devant lesquels, encore plus en 2007, j'espère vous convaincre de vous précipiter rêver, réflèchir, oublier, frissonner, savourer la magie du septième art, "in the mood for cinema", forcément! Sandra.M

Sandra.M Comme l'an passé, (vous aviez alors voté pour Match point, Entre ses mains et Je ne suis pas là pour être aimé), je vous propose de voter pour un film, ce qui permettra d'établir le classement des 3 meilleurs films de l'année selon les lecteurs d'In the mood for cinema.

Comme l'an passé, (vous aviez alors voté pour Match point, Entre ses mains et Je ne suis pas là pour être aimé), je vous propose de voter pour un film, ce qui permettra d'établir le classement des 3 meilleurs films de l'année selon les lecteurs d'In the mood for cinema.