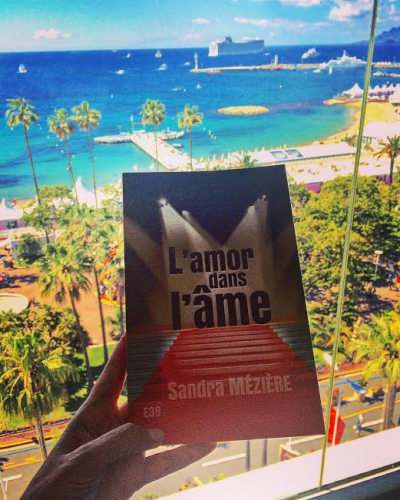

Avec « Happy end », un titre quelque peu ironique quand on connaît le cinéma du réalisateur autrichien, Michael Haneke pourrait obtenir une troisième palme d’or après celles obtenues pour « Le ruban blanc » en 2009 et « Amour » en 2012 et pour ce qui est annoncé comme un drame sur les migrants de Calais dans lequel jouent notamment Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz et Isabelle Huppert, plus précisément le portrait d’une famille bourgeoise française installée à Calais, non loin d’un camp de migrants.

Photos ci-dessus, copyright Inthemoodforcannes.com, prises lors de la conférence de presse du palmarès du Festival de Cannes 2012.

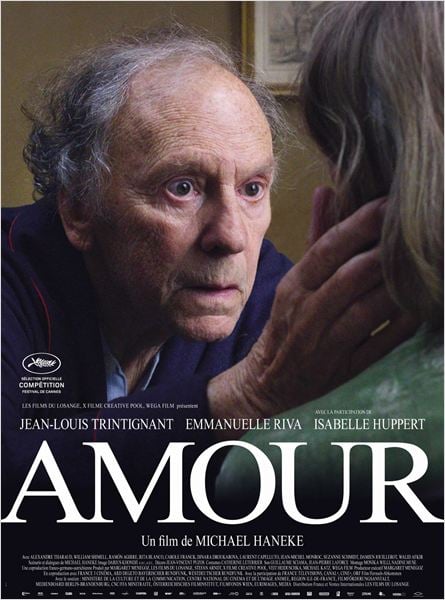

« Amour » de Michael Haneke présente plusieurs points communs avec mon autre coup de coeur du Festival de Cannes 2012 ( « J’enrage de son absence » de Sandrine Bonnaire, présenté à la Semaine de la Critique) malgré des différences formelles évidentes: d’abord leurs titres pourraient être interchangeables et ensuite parce que j’ai été submergée par l’émotion par ces deux films. Enfin, l’un et l’autre parlent d’amour inconditionnel et de la violence de l’absence, du départ, du silence. En bonus, retrouvez également, en bas de cet article, ma critique de l’autre palme d’or de Michael Haneke « Le ruban blanc ».

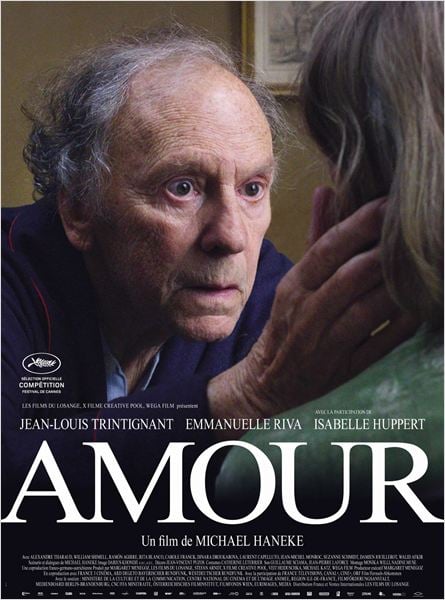

Mais revenons à « Amour », film au titre à la fois sobre, sibyllin et prometteur dans lequel Isabelle Huppert interprète la fille de Georges (Jean-Louis Trintignant) et d’Anne (Emmanuelle Riva), deux octogénaires, des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Egalement musicienne, elle vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.

Dès le début, la gravité, l’austérité, le dénouement inéluctable s’imposent. La caméra explore les pièces d’un appartement pour arriver dans une chambre où une femme âgée git, paisible, morte. Puis, flashback: le couple rentre d’un concert de musique classique dont on ne voit d’ailleurs que les spectateurs comme un miroir de ce que nous allons être pendant tout ce film, les spectateurs de l’envers du décor, de ce que la société préfère habituellement cacher, dissimuler. Lorsqu’ils rentrent, ils constatent que leur porte a été vraisemblablement forcée. Les prémisses d’une tragédie, d’un huis-clos dramatique. Un étranger s’est immiscé dans leur doux quotidien. La mort qui va peu à peu tisser sa toile.

La tendresse de leurs gestes, la manière dont ils s’excusent constamment, se considèrent, se regardent, semblent se découvrir encore, ne s’être pas tout raconté, avoir encore des secrets et plus que jamais des égards l’un pour l’autre, tout dit un amour qui n’a pas pris une ride mais qui s’est renforcé face aux épreuves de la vie. Notre souffle est suspendu, notre attention est captée, capturée, par ces gestes a priori anodins qui témoignent de leur amour indéfectible et magnifique. Leurs visages rayonnent, nous font oublier le poids des ans.

Cela pourrait être le couple d’ « Un homme et une femme », 46 ans plus tard (Emmanuelle Riva s’appelle d’ailleurs Anne comme Anouk Aimée dans le film de Claude Lelouch). Bien entendu, le cinéma d’Haneke, si épuré, est très différent de celui de Lelouch, si lyrique, mais ces détails qui disent tant et auxquels notre souffle est suspendu les rapprochent ici (au risque d’en heurter certains). L’opposé du couple du « Chat » de Granier-Deferre.

Jusqu’où peut-on aller par amour ? L’amour, le vrai, ne consiste-t-il pas à tout accepter, même la déchéance, à aider l’être aimé jusqu’au dernier souffle ? Le sujet était ô combien périlleux. Si Haneke ne nous épargne rien de ces moments terribles comme lorsque cette femme belle et fière se transforme peu à peu en enfant sans défense, il place sa caméra toujours avec pudeur.

Nous ne quitterons alors plus cet appartement pour un face à face douloureux, cette lente marche vers la déchéance puis la mort. Seules quelques visites comme celles de leur fille, d’un ancien élève, de voisins qui les aident, ou d’infirmières viennent ponctuer ces terribles instants, témoignant à chaque fois de maladresses, voire de cruauté involontaires. La scène de l’infirmière qui, avec une voix mielleuse, s’adresse à Anne comme à une enfant, la forçant avec une douce et d’autant plus terrible condescendance à se regarder dans le miroir est redoutablement juste et absolument terrible.

Que dire de Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva qui seraient à la hauteur de leurs bouleversantes prestations ? Le premier, qu’il raconte une anecdote sur son enfance, ou s’occupe d’Anne dans ses derniers instants avec une tendresse infinie (comment ne pas être bouleversé quand il lui raconte une histoire, lui caressant doucement la main, pour faire taire sa douleur, qu’elle hurle), est constamment juste, là, par un jeu d’une douce intensité. Ses gestes, sa voix, son regard, tout traduit et trahit son émotion mais aussi la digne beauté de son personnage qu’il dit être son dernier, ce qui rend ce rôle encore plus troublant et tragique. Quant à Emmanuelle Riva, elle fait passer dans son regard l’indicible de la douleur, de la détresse, après avoir fait passer la fierté et la force de cette femme debout, cette âme forte qui se transforme peu à peu en un corps inerte, pétri de douleurs.

Un film tragique, bouleversant, universel qui nous ravage, un film lucide, d’une justesse et d’une simplicité remarquables, tout en retenue. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse. C’est aussi ce qu’il nous reste de ce film, l’essentiel, l’Amour avec un grand A, pas le vain, le futile, l’éphémère mais l’absolu, l’infini.

Trois ans après sa palme d’or pour « Le ruban blanc », Michael Haneke méritait évidemment de l’obtenir à nouveau pour ce film éprouvant et sublime, d’une beauté tragique et ravageuse que vous hante et vous habite longtemps après la projection, après ce dernier plan d’une femme seule dans un appartement douloureusement vide. Un film d’Amour absolu, ultime. Et puis il y a la musique de Schubert, cet Impromptu que j’ai si souvent écouté et que je n’entendrai sans doute plus jamais de la même manière. Je crois qu’il me faudra un peu de temps encore pour appréhender pleinement ce film. Les mots me manquent encore.

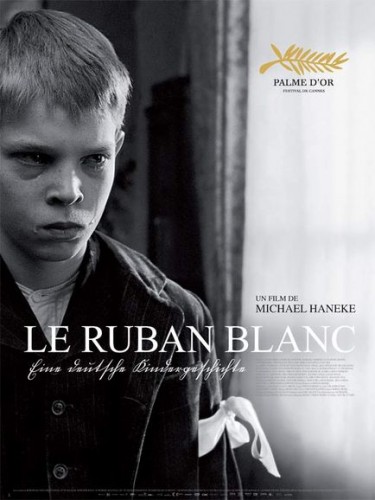

Critique « Le ruban blanc » de Michael Haneke

En raison de l’inimitié ou de la potentielle rancœur subsistant entre Isabelle Huppert et Quentin Tarantino suite à leurs dissensions lors du casting d’ « Inglourious Basterds » et du lien particulier qui unit cette dernière à Haneke ( « La Pianiste » du même Haneke lui a valu un prix d’interprétation cannois), je supposais que « Le ruban blanc » devait être un chef d’œuvre tel que ce prix mettait la présidente du jury 2009 hors du moindre soupçon d’avoir favorisé le réalisateur autrichien, pour des raisons autres que cinématographiques.

Alors, « un ruban blanc » est-il ce chef d’œuvre irréfutable faisant de cette palme d’or une évidence ?

Haneke est aussi outrancier dans l’austérité que Tarantino l’est dans la flamboyance. Leurs cinémas sont à leurs images, extrêmes. Alors difficile de comparer deux films aussi diamétralement opposés même si pour moi l’audace, l’inventivité, la cinéphilie de Tarantino le plaçaient au-dessus du reste de cette sélection 2009. Audace, inventivité, cinéphilie : des termes qui peuvent néanmoins tout autant s’appliquer à Haneke même si pour moi « Caché » (pour lequel il avait reçu un prix de la mise en scène en 2005) méritait davantage cette palme d’or (et celui-ci un Grand Prix) qui, à défaut d’être une évidence, se justifie et se comprend aisément.

Synopsis : Un village de l’Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre Mondiale. Un instituteur raconte l’histoire d’étranges incidents qui surviennent dans la petite communauté protestante formée par les élèves et leurs familles. Peu à peu, d’autres accidents surviennent et prennent l’allure d’un rituel primitif.

Quel qu’en soit l’enjeu et aussi âpre soit-elle, Haneke a le don de créer une atmosphère quasi hypnotique, et de vous y plonger. L’admiration pour la perfection formelle l’emporte toujours sur le rejet de l’âpreté, sur cette froideur qui devrait pourtant nous tenir à distance, mais qui aiguise notre intérêt, notre curiosité. La somptuosité glaciale et glaçante de la réalisation, la perfection du cadre et des longs plans fixes où rien n’est laissé au hasard sont aussi paralysants que l’inhumanité qui émane des personnages qui y évoluent.

Derrière ce noir et blanc, ces images d’une pureté étrangement parfaite, à l’image de ces chérubins blonds symboles d’innocence et de pureté (que symbolise aussi le ruban blanc qu’on leur force à porter) se dissimulent la brutalité et la cruauté.

L’image se fige à l’exemple de cet ordre social archaïquement hiérarchisé, et de cette éducation rigoriste et puritaine dont les moyens sont plus cruels que les maux qu’elle est destinée prévenir et qui va provoquer des maux plus brutaux encore que ceux qu’elle voulait éviter. La violence, au lieu d’être réprimé, s’immisce insidieusement pour finalement imposer son impitoyable loi. Cette violence, thème cher à Haneke, est toujours hors champ, « cachée », et encore plus effrayante et retentissante.

Ce ruban blanc c’est le symbole d’une innocence ostensible qui dissimule la violence la plus insidieuse et perverse. Ce ruban blanc c’est le signe ostentatoire d’un passé et de racines peu glorieuses qui voulaient se donner le visage de l’innocence. Ce ruban blanc, c’est le voile symbolique de l’innocence qu’on veut imposer pour nier la barbarie, et ces racines du mal qu’Haneke nous fait appréhender avec effroi par l’élégance moribonde du noir et blanc.

Ces châtiments que la société inflige à ses enfants en évoquent d’autres que la société infligera à plus grande échelle, qu’elle institutionnalisera même pour donner lieu à l’horreur suprême, la barbarie du XXème siècle. Cette éducation rigide va enfanter les bourreaux du XXème siècle dans le calme, la blancheur immaculée de la neige d’un petit village a priori comme les autres.

La forme démontre alors toute son intelligence, elle nous séduit d’abord pour nous montrer toute l’horreur qu’elle porte en elle et dissimule à l’image de ceux qui portent ce ruban blanc.

Que dire de l’interprétation ? Elle est aussi irréprochable. Les enfants jouent avec une innocence qui semble tellement naturelle que l’horreur qu’ils recèlent en devient plus terrifiante encore.

Avec une froideur et un ascétisme inflexibles, avec une précision quasi clinique, avec une cruauté tranchante et des dialogues cinglants, avec une maîtrise formelle fascinante, Haneke poursuit son examen de la violence en décortiquant ici les racines du nazisme, par une démonstration implacable et saisissante. Une œuvre inclassable malgré ses accents bergmaniens.

Un film à voir absolument. L’oeuvre austère, cruelle, dérangeante, convaincante, impressionnante d’un grand metteur en scène.