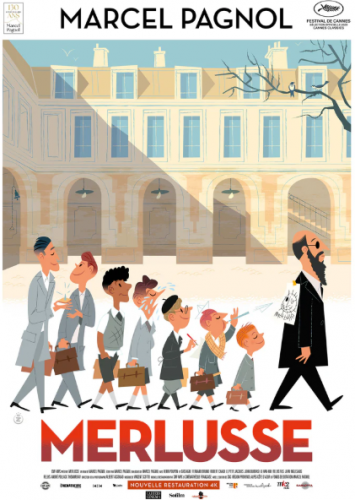

Critique de MERLUSSE de Marcel Pagnol (version restaurée, au cinéma le 30.07.2025) – Cannes Classics 2025

Pagnol. Un nom dont le simple énoncé exhale déjà la garrigue, le soleil éblouissant ruisselant sur les sublimes paysages de Provence, le chant des cigales, les cœurs déchirés, sinueux et humbles, la tendresse, l'humour, l'humanité, des histoires universelles et intemporelles. Et des soirées d'enfance à pleurer devant Manon des sources.

Cette année, Marcel Pagnol aurait eu 130 ans. L’âge du cinéma…Peut-être est-ce pour cela que les premiers plans de Merlusse rappellent La sortie de l’usine Lumière… Un hommage à l’art qui naquit la même année que lui, et à ses inventeurs -cf mon article sur Lumière, l’aventure continue ! de Thierry Frémaux-. Pagnol affectionnait cette coïncidence : « Le cinéma et moi sommes nés le même jour, au même endroit. »

La version restaurée de ce film méconnu de Pagnol, Merlusse, fut présentée dans le cadre de Cannes Classics 2025, un conte de Noël réaliste qui inspira d’autres cinéastes, de Truffaut à Alexander Payne. Ce dernier a ainsi déclaré : « Merlusse a servi de base à mon Winter Break... Sans Marcel Pagnol, mon film n’existerait pas. »

Merlusse est une adaptation livre de L’Infâme Turc, un texte que Pagnol avait publié en 1922 dans la revue Fortunio.

À Marseille, l’internat du lycée Thiers se vide à l’approche de Noël. Seule une poignée d’élèves d’horizons divers s’apprête à y passer les fêtes, sous la surveillance stricte de Blanchard (Henri Poupon), un pion borgne au visage balafré, détesté et redouté, que tous surnomment « Merlusse », l’accusant de « sentir la morue ». Ses collègues ne sont guère plus élogieux : « Avec un physique pareil, il n'a pas besoin de punir. »

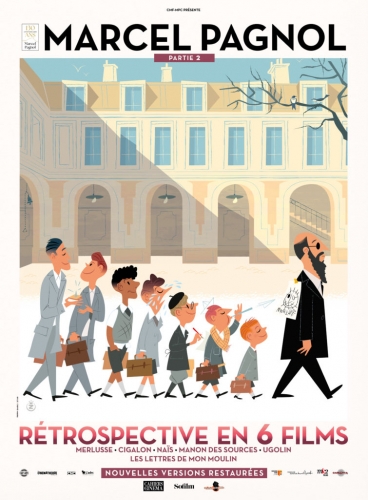

Ce 30 juillet 2025 sortait ainsi en salles la Rétrospective Marcel Pagnol - partie 2. L’année dernière, la première partie avait réuni plus de 40 000 spectateurs ! Espérons que cette deuxième partie connaîtra le même succès.

Au programme de cette deuxième partie figurent 6 films du cinéaste dans de toutes nouvelles versions restaurées : Merlusse, Cigalon, Naïs, Manon des sources, Ugolin et Les Lettres de mon moulin. Six films touchants et profondément humains, dans lesquelles la parole tient une place essentielle, teintée d’humour et de poésie.

Marcel Pagnol présente la particularité d’avoir marqué l’Histoire de différents arts : le théâtre, la littérature et le cinéma par des œuvres qui ont en commun d’être intemporelles, empreintes d’une profonde humanité, dans lesquelles poésie et humour, comédie et mélodrame se côtoient. Ses personnages ne sont jamais condamnés, l'auteur porte toujours sur eux un regard empathique. Si ses histoires sont ancrées dans le sud de la France, ses personnages possèdent toujours une dimension universelle.

Dès 1933, Pagnol privilégie les tournages en extérieur, plaçant au centre de ses histoires le jeu des acteurs et le « naturel » des situations mises en scène. Sans doute sont-ce les raisons pour lesquelles Roberto Rossellini et Vittorio De Sica le qualifieront même de père du néoréalisme. Pagnol décide ainsi de tourner Merlusse en décor réel, dans le lycée Thiers de Marseille, dans lequel il a fait ses études. De vrais lycéens interprètent les enfants du film, d'où le sentiment de vérité qui en émane.

Pagnol réalisa aussi des adaptations, d’Émile Zola (Naïs) ou d’Alphonse Daudet (Les Lettres de mon moulin), en plus d’avoir, à l’inverse, adapté ses propres films en romans, avec Manon des Sources et Ugolin, adaptés dix ans plus tard sous le titre L’Eau des collines, regroupant Jean de Florette et Manon des Sources.

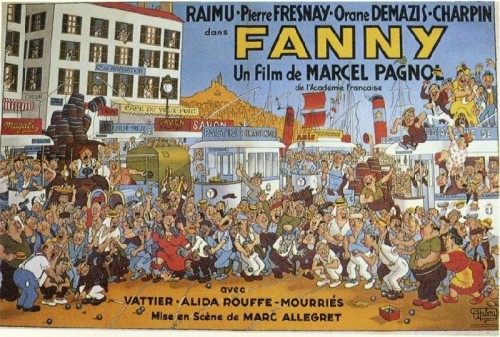

En 1946, il est le premier cinéaste élu à l’Académie Française. Il côtoie alors de nombreux écrivains et commence à écrire en prose. Il débute avec ses souvenirs cinématographiques, Cinématurgie de Paris, puis par une attaque cinglante contre les critiques intitulée Critique des critiques. En 1955, il met un terme à sa carrière cinématographique. Il se consacrera au cinéma jusque-là en produisant et réalisant plus d’une vingtaine de films : Fanny, Topaze, Angèle, César, La Fille du puisatier, La Femme du boulanger, Regain, Manon des sources, Naïs etc.

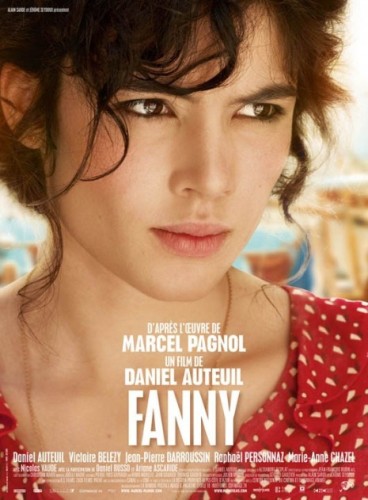

L’œuvre de Marcel Pagnol a été adaptée dans le monde entier. Daniel Auteuil a aussi récemment adapté plusieurs de ses œuvres, La Fille du puisatier, Marius, Fanny et César. En 2022, Christophe Barratier a adapté Le Temps des secrets, adaptation du roman éponyme, troisième tome des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, paru en 1960.

Merlusse, quatrième réalisation de Pagnol, distingue par sa durée (1h12) et son lieu unique (le lycée Thiers donc).

Au cœur de la solitude croquée parfois en quelques mots comme lorsque cet élève dit à propos de sa mère "Elle ne s'appelle plus comme moi. Elle s'appelle Madame Lavigne. Sortir pour aller chez Lavigne ! J'aime autant rester ici.", les élèves vont découvrir la profonde humanité de celui qu’ils surnomment Merlusse. Le personnage inquiétant, fantomatique, étrange et menaçant va se révéler être un modèle de bonté, un écho à leur propre solitude. Ils vont alors dépasser leurs préjugés tout comme les enseignants vont dépasser les leurs à propos de ces élèves qu’ils considèrent bien souvent comme des vauriens. À l’extérieur de l’enceinte du lycée, les familles célèbrent Noël. C’est finalement dans l’école que les enfants et leur professeur trouveront un peu de chaleur humaine.

Avec ce film, Pagnol expérimente les possibilités du son, réalisant ce film au départ pour tester un nouvel appareil de prise de son. Le film est tourné en quinze jours, avant Cigalon, qu'il qualifiera d« historiette sans ambition ». Un film qui reflète pourtant le profond humanisme qui caractérise l’œuvre de Pagnol incarné ici par Henri Poupon, que Pagnol avait déjà dirigé dans Jofroi et Angèle, remarquable en Merlusse qui dans ces quelques mots révèlent le cœur en or qu'est le sien que dissimulent son physique ingrat et ses propos sévères : "En 24 ans de service, jamais je n'ai donné une seule punition. Je n'ai jamais fait un rapport sur un élève. Je n'ai jamais privé un enfant d'une seule minute de sa liberté." "Pourquoi ont-ils peur de vous ? lui demande-t-on." "Parce que j'ai peur d'eux" répond-il...

Merlusse a été restauré en 4K en 2025 par CMF-MPC et la Cinémathèque française. Avec le soutien du CNC, de la Région Sud et du Fonds de Dotation Marcel Pagnol. Restauration effectuée par le laboratoire Transperfect Média. Étalonnage de Guillaume Schiffman.